軸對稱在線段和差最值中的應用

金花

摘要:最值問題在中考試題中呈現多樣性的特征,軸對稱在線段和差最值中的應用十分典型,其主要特點是立足基礎、拓展思維.本文中以具體試題為例,分析并提出相應的教學策略,滲透模型觀念,加強學生推理能力,發展學生的核心素養.

關鍵詞:最值問題;教學策略;模型觀念;推理能力

在近幾年各地中考中,幾何最值問題屢屢受到命題者的關注,此類問題不僅涉及平面幾何的基礎知識,還涉及幾何圖形的性質、平面直角坐標系、方程與不等式、函數知識等.因此,一批立意新穎、構造精巧、考點突出的新題、活題脫穎而出.這類試題能較好地考查學生幾何探究和推理的能力及數學思想方法的運用.線段和差的最值問題也是考查的熱點問題之一.

1 試題分析

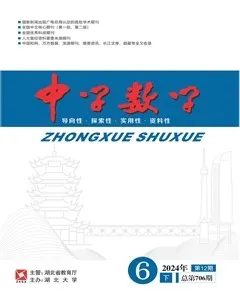

試題(2020年無錫中考第18題)如圖1,菱形ABCD中,∠A=60°,AB=3,⊙A,⊙B的半徑分別為2和1,P,E,F分別是邊CD,⊙B,⊙A上的動點,則PE+PF的最小值是.

對于本題,當年很多考生覺得這道題解決起來非常困難,究其原因:學生對于通常情況下(已知兩個定點)距離之和最小的問題有自己的解決設想,但是這道題有點超出常規,主要在于圓上的兩個動點E,F關于直線CD的對稱點無法確定.其實,學生忽略了E,F兩點所處的位置——E,F分別是⊙B,⊙A上的動點,而對于不相交的兩圓,當兩點為連接兩圓圓心的線段與兩圓的交點時,它們之間的距離最短,故只要作出點B關于CD的對稱點B′,即可作出⊙B關于CD的對稱圖形⊙B′,連接AB′,與⊙A,⊙B′的交點即為點F和點E的對稱點E′.

本題是運用軸對稱性質的一個典型問題,所不同的是,將問題的背景設置到菱形和圓中,對于這一類問題,只要能抓住問題的關鍵,那么問題的解決將會變得很簡單.

簡解:作點B關于CD的對稱點B′,因為菱形的銳角為60°,所以點B′應在AD的延長線上,且AD=DB′,此時⊙A,⊙B′與AB′的交點即為點F和點E的對稱點E′.由對稱性,可知DB′=AD=3.又兩圓的半徑分別為2和1,所以E′F的最小值為3.即PE+PF的最小值是3.

2 教學啟示

2.1 要求學生自己作圖,培養用圖探“路”的意識

有經驗的教師在教學過程中,通常會幫助學生歸納、列舉一些常見的基本圖形,因為基本圖形往往具有一定代表性,能化繁為簡,幫助學生在復雜的問題中抓住思考的方向,縮短思考的途徑,更快找到解決問題的突破口.其實,教師在幫助學生做歸納工作之前,不如讓學生自己去畫圖、探究.畫圖是動手操作的過程,草圖能幫助學生挖掘出圖形背后隱藏的信息,從而尋找到解決問題的切入點、突破口.上述試題就是一個很好的例子,通過畫圖思考問題的方向,在做中思、做中悟、做中學,在做中自然地發現問題、思考問題并解決問題.

2.2 善于歸納常用解法,培養學生建模意識

數學問題千變萬化,但是很多問題的解決還是有章可循的.對于線段的和差取值問題,真正需要把握的是以下幾個常見的基本題型,這也是解決這一類問題的突破口.

練習1如圖2,已知直線l及直線外兩點A,B(點A,B在直線同側).

(1)在直線l上求作一點P,使得PA+PB的值最小;

(2)在直線l上求作一點Q,使得|QA-QB|的值最大.

練習2如圖3,已知直線l及直線外兩點A,B(點A,B在直線兩側),在直線l上求作一點Q,使得直線l恰好平分∠AQB.

練習3如圖4,在∠ACB內部有一點P,在∠ACB兩邊AC和BC上分別找一點M,N,使得△PMN的周長最短.

上述三個練習題是利用軸對稱解決問題的最基本的題型,通過歸納同一類有共性的圖形,增強學生對圖形的認知,深化學生對圖形性質的理解,從而促進問題的解決,同時也有利于培養學生建模的意識.

2.3 重視知識的綜合運用,發展學生推理能力

對于不會做的題目,學生講得最多的一句話就是“這道題我看都看不懂”,其實這句話從一個角度反映了學生不會站在數學的角度思考問題.解題

過程中的思考,包括以下幾個環節:

(1)分析題意,從中獲取有用的信息

從已知條件中捕捉有用的信息,對于解決問題而言至關重要.在審題的過程中,要弄清楚:條件是什么,分別有哪些?結論是什么,分別有哪些?如何建立條件與結論之間的關系?

(2)相關知識點的運用

對條件有了深刻的認識后,就可以思考相關的已有知識,包括有關的定理、公式、性質、基本圖形等,進而尋求解題思路,所有這些都是解決問題的依據.

(3)綜合運用,解決問題

結合從題中獲取的重要信息,綜合利用所學知識、方法和技能,問題必然迎刃而解.

下面就兩條線段距離之和最短作簡單的說明:

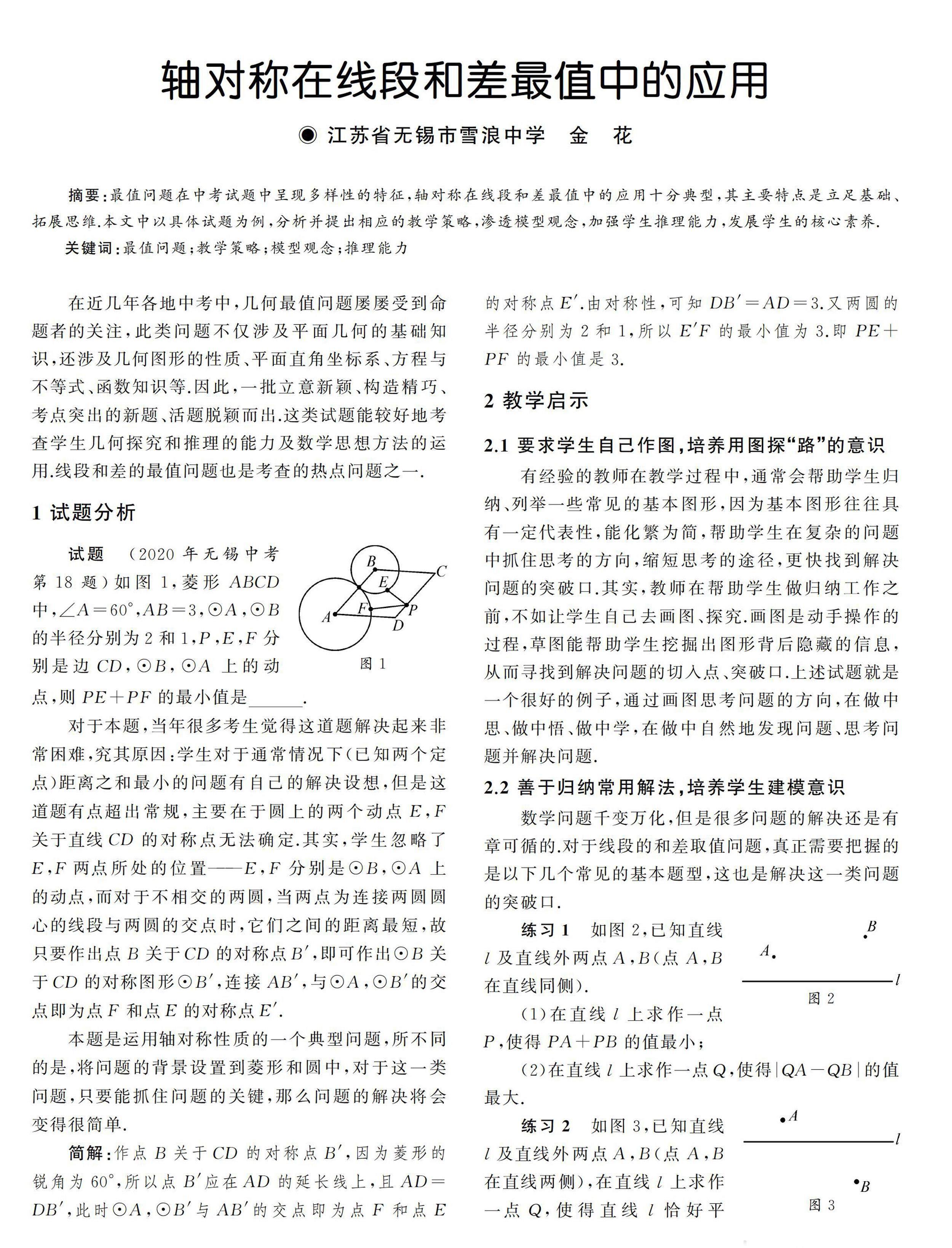

變式1如圖5,正方形ABCD中,AB=4,E是BC的中點,P是對角線AC上一動點,則PE+PB的最小值為.

變式1雖然將問題設置在正方形中,但還是比較好把握的.只要將正方形邊框擦掉,問題即可轉化為:已知線段AC以及線段AC外兩點E,B,在線段AC上找一點P,使得PE+PB的值最小.這樣就將問題轉化為練習1中的基本題型.

教師在教學中,要能夠指導學生從比較復雜問題中抽象出基本圖形,這樣再復雜的圖形問題,都會比較容易解決.

變式2如圖6所示,菱形ABCD中,AB=2,∠A=120°,P,Q,K分別為線段BC,CD,BD上的任意一點,則PK+QK的最小值為().

A.1

B.3

C.2

D.3+1

變式2不僅要考慮距離和最小,更要考慮垂線段最短的問題.

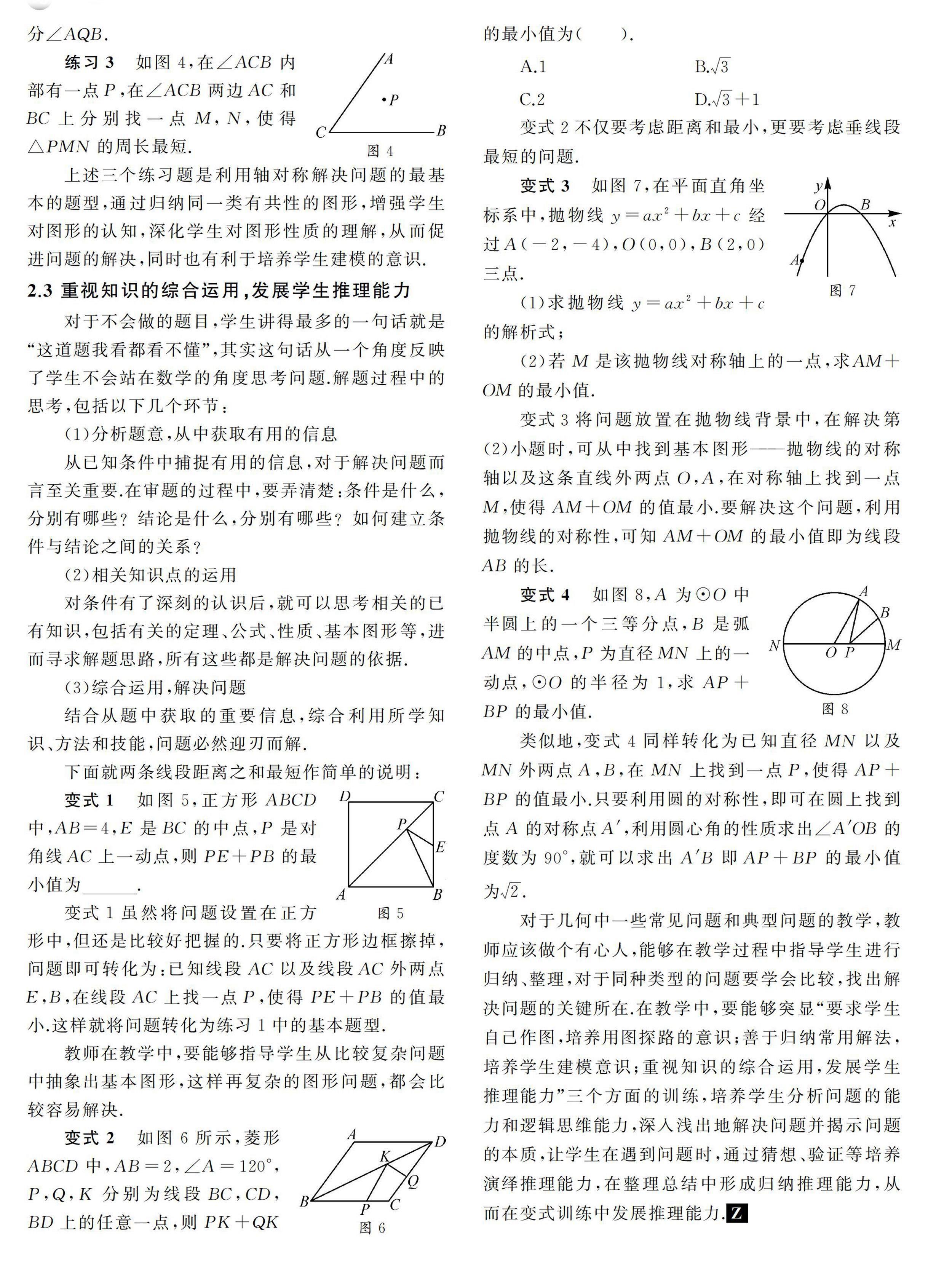

變式3如圖7,在平面直角坐標系中,拋物線y=ax2+bx+c經過A(-2,-4),O(0,0),B(2,0)三點.

(1)求拋物線y=ax2+bx+c的解析式;

(2)若M是該拋物線對稱軸上的一點,求AM+OM的最小值.

變式3將問題放置在拋物線背景中,在解決第(2)小題時,可從中找到基本圖形——拋物線的對稱軸以及這條直線外兩點O,A,在對稱軸上找到一點M,使得AM+OM的值最小.要解決這個問題,利用拋物線的對稱性,可知AM+OM的最小值即為線段AB的長.

變式4如圖8,A為⊙O中半圓上的一個三等分點,B是弧AM的中點,P為直徑MN上的一動點,⊙O的半徑為1,求AP+BP的最小值.

類似地,變式4同樣轉化為已知直徑MN以及MN外兩點A,B,在MN上找到一點P,使得AP+BP的值最小.只要利用圓的對稱性,即可在圓上找到點A的對稱點A′,利用圓心角的性質求出∠A′OB的度數為90°,就可以求出A′B即AP+BP的最小值為2.

對于幾何中一些常見問題和典型問題的教學,教師應該做個有心人,能夠在教學過程中指導學生進行歸納、整理,對于同種類型的問題要學會比較,找出解決問題的關鍵所在.在教學中,要能夠突顯“要求學生自己作圖,培養用圖探路的意識;善于歸納常用解法,培養學生建模意識;重視知識的綜合運用,發展學生推理能力”三個方面的訓練,培養學生分析問題的能力和邏輯思維能力,深入淺出地解決問題并揭示問題的本質,讓學生在遇到問題時,通過猜想、驗證等培養演繹推理能力,在整理總結中形成歸納推理能力,從而在變式訓練中發展推理能力.