文化回應視域下小學英語項目化學習的實踐研究

*本文系南京市中小學教學研究第十四期課題“指向文化理解與表達的小學英語項目化學習實踐研究”(2021NJJK14—L31)的研究成果,獲2023年江蘇省“師陶杯”教育科研論文評選一等獎。

收稿日期:2024-04-03

作者簡介:諸蕾,南京理工大學實驗小學,高級教師,主要研究方向為小學英語教學。

摘要:基于文化意識培養存在的目標定位不明、內容重心偏移、方法策略欠缺等問題,遵循文化回應性教育理念設計了聚焦中華文化的小學英語項目化學習,構建了行動模型和項目化學習內容框架,形成集多維關聯、深層回應、創新傳承于一體的教學策略,在學生的思想中孕育文化基因,在學生的成長歷程中根植文化境脈,通過學生的表達與傳承創新發展文化,對提升學生文化理解能力、文化交流能力及文化傳承能力產生一定成效。

關鍵詞:項目化學習;文化意識;文化回應;小學英語教學

中圖分類號:G623.31 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2024)06-0080-07

一、引言

文化意識的培育有助于學生增強國家情懷和人類命運共同體意識,涵養品格,提升文明素養和社會責任感[1]5。加深對中華文化的理解,增強文化認同感,涵養家國情懷,堅定文化自信,不僅是文化意識培養的目標,更有效回應了“教育為誰培養人”的問題。增強文化意識教育,弘揚中華傳統文化愈發受到重視,但當下教學仍存在部分問題:目標偏重文化知識記憶,缺少對文化思辨力和表達力的關注;內容偏向英美文化拓展,缺少中華文化涵育;教學以單項輸入為主,缺少自主感知、體驗和交互的過程。

“文化回應教學”(culturally responsive teaching)理論源于對不同中華文化和多元文化背景的理解和尊重﹐倡導在教學過程中要適度反映學生的母文化,回應學生成長的母文化[2]。由此,聯結社會生活背景,回應學生的母文化,創設文化傳承情境,對促進文化理解、發展文化潛能等方面有重要意義。現有相關研究多集中于初中、高中學段,包括在文化回應視域下的教學實踐研究,如文化回應視域下單元作業設計的探索、戲劇教學的探索、中國文化融入高中英語課堂的策略探析;也有對實踐問題的分析研究,如普通高中英語教學中文化回應問題研究及文化回應理念在普通高中英語學習與評價中的應用研究。小學相關研究甚少,且局限于教學策略研究。項目化學習以問題驅動學生鏈接生活、關聯經驗、展開研究、創新實踐,搭建了文化回應性教育與文化意識培養之間的橋梁。要聚焦中華文化,通過開展文化回應視域下的項目化學習,探索文化回應教學及項目化學習在提升文化理解能力、跨文化交際能力、促進文化價值傳承等方面的價值,探索新型教學模式,研究項目設計與實施策略。

二、文化回應視域下項目化學習的內涵與價值

基于文化回應教育理念的項目化學習賦予文化意識培養以豐富的內涵和深遠的價值。

(一)文化回應視域下項目化學習的內涵

文化回應視域下的項目化學習指以文化理解、文化交際、文化傳承為遞進循環式目標,在文化回應視域下開發指向中華文化的英語學習項目,構建多維關聯、深層回應、創新傳承為一體的教學策略,在學生的思想中孕育文化基因,在學生的成長歷程中根植文化境脈,通過學生的表達與傳承,創新發展文化,引導學生在發現問題、設計方案、實施研究、展示成果、互評互鑒的過程中,感悟中華傳統文化魅力,增強跨文化交際能力,傳承優秀文化精髓,從而堅定文化自信,自覺肩負創新發展文化的使命。

(二)文化回應視域下項目化學習的價值

以文化回應教育思想為引領,以項目化學習為抓手,文化意識教學呈現多層次的價值。

1.激活學習的動因與目標

基于真實有意義的學習背景,具有明晰可行的目標是學生深度研究的前提。文化回應視域下的項目化學習關聯學生的文化背景和社會經驗,促進文化體驗,喚醒主體性和能動性,項目化學習形式帶動學生聚焦問題,卷入式展開研究,學習目標不局限于文化知識習得,更注重在解決問題、完成項目的過程中打開文化視角,涵養文化意識,使文化知識入腦入心,使文化實踐走深走實。

2.革新教與學的方式與關系

在回應學生母文化的項目驅動下,師生自然凝結為探究文化意義與價值的學習聯盟。文化回應倡導聯結和回應學生的生活經驗和文化背景,凸顯了學生的主體性,而項目化學習活化了學習方式,變接受式學習為探究式學習,師生結成共創項目的合作共同體,在教學中由單向傳授演變為雙向互動。

3.拓展文化理解教育的內涵與價值

學習語言就是透視文化中隱含的生活方式和價值理念。促進學生在增強國際理解的同時加深對中華文化的認同感,樹立文化自信,是文化回應視域下的項目化學習研究的旨歸。文化回應性教育不是單純地補充母文化,而是多元文化立場的表達。母文化不僅是學生文化學習的背景和橋梁,亦是文化學習的重要資源,其中自然滲透了深層的思想、精神和價值觀,因此,融入中華文化不僅促進學生在中外文化差異分析中提升國際理解力和思辨力,更幫助其建立正確價值觀,體現了文化對學生品格的塑造功能。

三、文化回應視域下項目化學習的實踐

在文化回應教學法研究者的視野中,關聯是教學中處理文化的基本要求,回應是教學與文化關聯的基本方式,適宜是教學中文化和諧共生的基本樣態,傳承則是文化回應性教學的最終目標[3]。基于此理念及問題分析和研究目標,通過項目化學習,遵循“聯結—回應—傳承”的路徑,觀照學生成長境脈和文化意識發展規律,創新開發研究的實踐模型、系列項目和實踐策略。

(一)文化回應視域下項目化學習的操作模型

文化回應理論觀照下的文化學習突出學生主體作用,重視學生經驗背景,強調母文化的回應,以傳承文化為目標,運用多維關聯、深層回應、創新傳承的教學策略,推動學生實施完整的項目化學習過程:確立主題、設計方案、實施研究、展示成果、互評互鑒,促進其沉浸式體驗文化、批判性理解文化、個性化輸出文化,在學生的思想體系中培育文化基因,在成長歷程中根植文化境脈,在互動、表達、評價與傳承中促進文化創新發展(如圖1)。

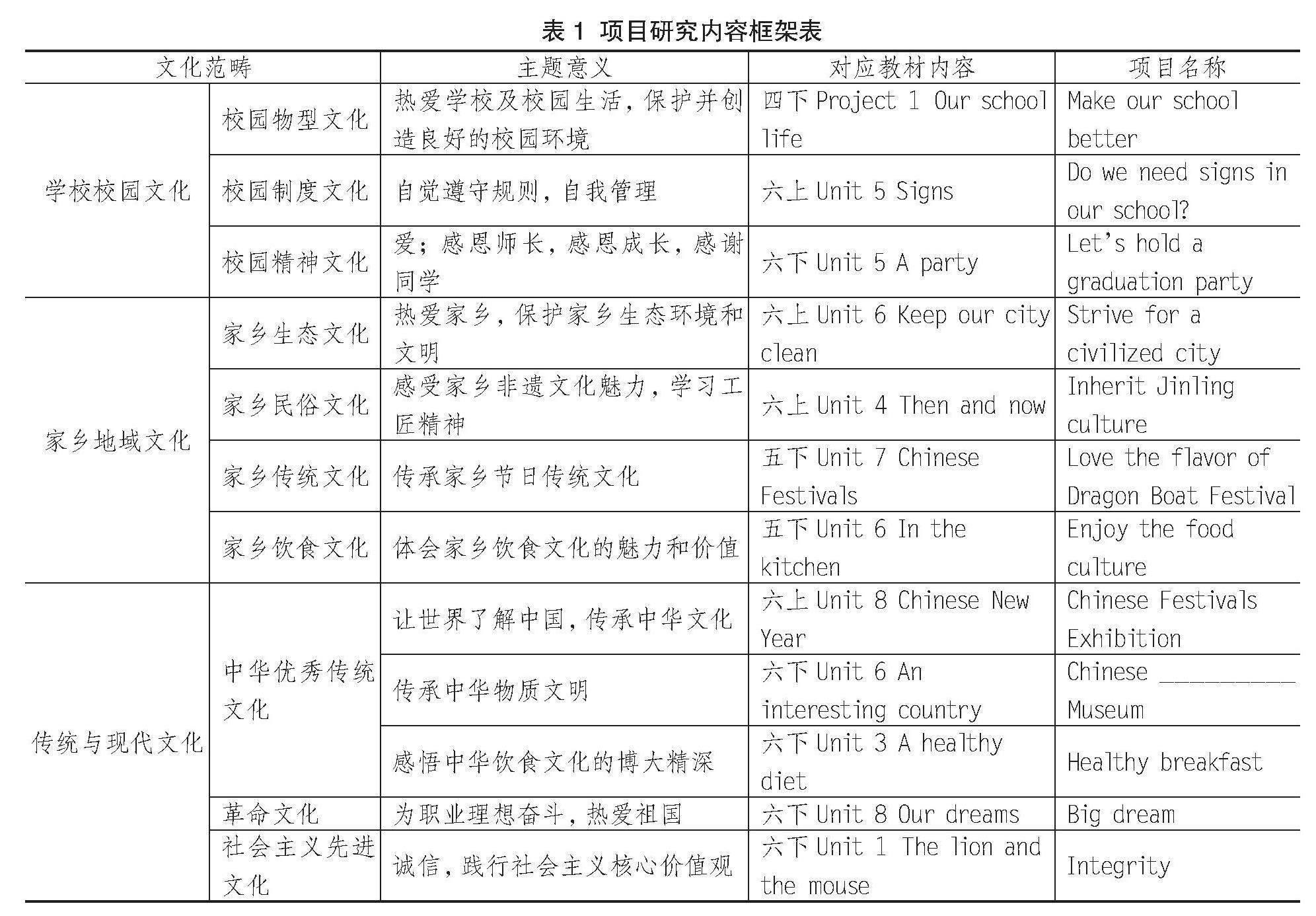

(二)項目研究內容

以中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化為母體,融合愛國主義教育、革命傳統教育、中華傳統美德教育以及民族與法治教育,以此為中華民族文化內容主體,同時,融入學生社會生活背景中的學校文化和地域文化,進行課內外教學素材整合,構建項目研究內容框架(見表1)。

(三)文化回應視域下項目化學習的實踐策略

基于文化回應的教學前提是必須增強學生知識學習的意義感,即知識的理解必須與學生的現實生活、人生經驗、生存現狀產生密切聯系,將學習作為認識自我、認識世界的方式,并從中產生自我對生活的覺悟[4]。因此,多維關聯學習素材與經驗生活,深度回應學生的母文化,創新傳承文化的形式是促進學生文化意識全面提升的重要策略。

1.多維關聯,培育文化基因

全方位多角度地建立意義聯結是文化理解的基礎。“文化意識”包含文化知識、文化理解、跨文化交際意識和能力[5]58。指向傳承中華文化的項目化學習應該建構課本與生活、文化表征與內核、中西方文化的多維聯結,給予學生充分的感知體驗、思考辨析及比較鑒別的機會,提升文化敏感度和認知力,全方位培育文化基因。

(1)關聯課本與生活,增強文化體認感

緊密關聯課本與生活,可充實文化知識,更能促進學生感知、體驗和實踐,增強文化體認感。但關聯課本與生活要遵循主題一致、難度適宜、契合文化背景等基本原則。以譯林版《英語》五下Unit 6 In the kitchen一課為例,教學目標不能僅定位于了解“Culture time”中“Chinese food is famous all over the world.”這句話所表達的文化信息,該板塊中北京烤鴨、松鼠鱖魚、火鍋和廣式早茶等美食圖片蘊含豐富的飲食文化,因此,項目化學習設計為:研究中國飲食文化,設計一份招待外國朋友的食譜并介紹菜肴。學生通過上網查詢、調查訪問、觀看視頻等方式對菜系、菜品、風味、加工程序、歷史典故及受外國人的歡迎程度等方面廣泛研究,在設計食譜、體驗制作、情境表演的過程中深切感悟飲食文化,增強對中華文化的認同感。

(2)關聯表征與內核,提升文化領悟力

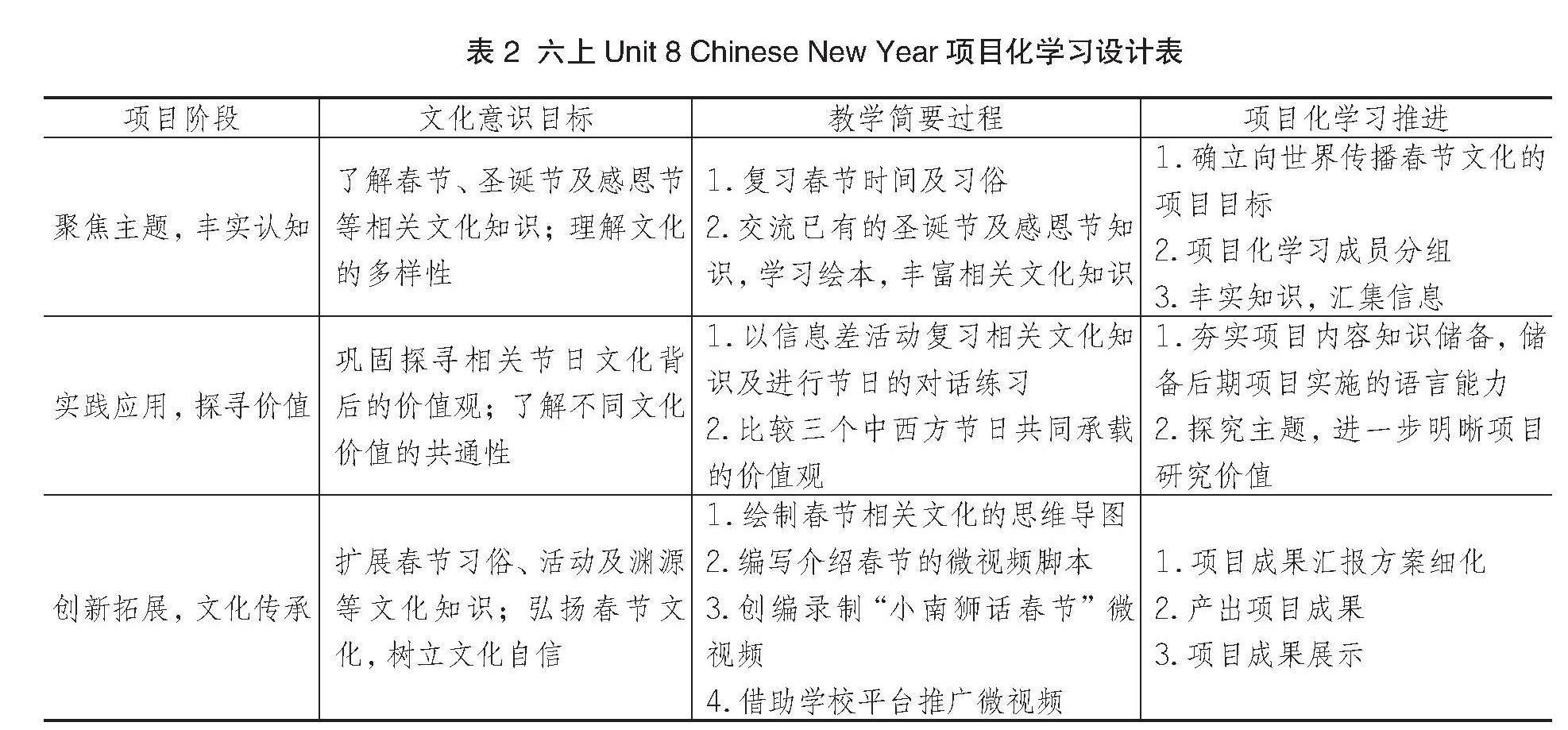

巧妙關聯文化的內隱和外顯,才能促進學生領悟文化內在的價值觀和精神文明。語言是人類文明世代相傳的載體,是相互溝通理解的鑰匙,是文明交流互鑒的紐帶[5]34。語言是文化知識的表征,教學要引導學生將有形無形的語言與精神文明的內核關聯起來,促進學生領悟物質與非物質文化背后的精神和價值觀,感悟文化產生與傳承的不易。以譯林版《英語》六上Unit 8 Chinese New Year單元教學為例,要引導學生關聯文化知識與其內隱的價值觀和思想精髓(見表2)。

如表2所示,教學時引導學生發現雖然春節、圣誕節和感恩節起源和習俗不同,但都以“important”作為形容詞突出其意義,“important”體現了中西方節日共同的內涵價值,即:節日是凝聚家人、朋友與同胞的時刻,它體現了中西方共同的家庭觀念和對民族文化的認同感,由此引導學生領悟節日文化的深刻性,再以“讓世界了解春節文化”驅動學生深入研究并創編微視頻傳承春節文化,從而體會中華文化源遠流長、博大精深的魅力。

(3)關聯中西方文化,發展文化思辨力

提高文化思辨力、增強國際理解力的前提是對中西方文化有理性的認識和思考。《義務教育英語課程標準(2022年版)》指出,要引導學生了解不同國家的風土人情、文化歷史以及科技、藝術等方面的優秀成果,進行中外文化比較分析,拓寬國際視野,加深對中華文化的理解,增強中華文化認同感[1]47。隨著西方文化在日常生活的滲入,教學應注意遴選中西方優秀文化,在主題的引領下有機關聯,比較中西方文化的異同,發展學生的批判性思維,提升文化思辨力。譯林版《英語》六下Unit 3 A healthy diet故事板塊呈現了食物金字塔,文化板塊的內容是中西方早餐,以“中西方早餐哪個更健康?”為問題驅動學生展開項目化學習,學生在探究中西方早餐起源、發展、分類及內涵的過程中,去粗取精,汲取文化精華,形成正確的文化立場,發展文化鑒別力。

2.深層回應,根植文化境脈

將優秀的中華文化文脈根植于兒童的成長歷程是學科育人價值的深遠體現。教師應在不同文化背景下構建多元化英語教育課堂,能夠讓學生通過對母文化的學習,構建適合自身發展的英語知識體系[6]。回應母文化能有效勾連生活情境,創設感知體驗文化的機遇,激活已有文化經驗。從學校到家鄉到國家,基于兒童逐漸擴大的成長環境,設計了緊密關聯、層層遞進的系列化項目,構成伴隨成長歷程的文化研究體系。

(1)回應學校文化,暈染正色童年

學校是學生廣泛接觸社會文化的起始點,積極正向的引領是塑造兒童正確的人生觀、價值觀的基石。校園給予學生文化實踐的真實場域,是文化教育的主陣地,教學中應適時回應學校的物型文化、制度文化和精神文化,使學生在耳濡目染中自覺成長為傳承學校文化的使者,暈染正色童年。

回應校園物型文化,結合譯林版《英語》四下Project 1 Our school life,設計了“Make our school better”的項目化學習。學生通過對校園環境、課程設置、校園生活安排等方面進行調研,形成對校園物型文化的體認和優化思考。結合六上Unit 5 Signs一課,回應學生自治組織“紅豆莢”的制度文化,以問題“Do we need signs in our school?”驅動學生內省遵守學校規范的情況并展開中西方校園制度文化的研究,在項目化學習活動中自覺內化制度文化,實現自我教育和管理。校訓、校風、學風及歷史人物品質都是學校的精神寶藏,回應校園精神文化——愛,結合六下Unit 5 A party的單元學習,以畢業晚會為研究項目,通過對晚會流程、環境布置、活動安排等構想和邀請函設計,促進學生從愛學校、愛師長、愛伙伴、愛自己和愛未來等方面創新表達與傳承學校精神文化。

(2)回應地域文化,厚植家鄉情懷

地域文化此處指學生的家鄉文化,一個地區的文化指特有的生態、民俗、傳統、習慣等文明表現,包括建筑、飲食、語言、信仰等方方面面,回應家鄉文化,能促進學生聚焦文化背景,增強文化歸屬感,自覺肩負傳承的使命。

基于六上Unit 6 Keep our city clean單元教學,以“爭創全國文明典范城市”為研究背景,可開展指向生態文化的項目化學習,號召學生聚焦城市問題,深入社會調研,撰寫優化城市的方案。六上Unit 4 Then and now單元文化板塊內容介紹了中國人發明了司南,回應家鄉民俗文化,引導學生聚焦南京非物質文化遺產白局、云錦、秦淮花燈等,從起源、發展、形式和應用等方面展開研究,全面提升學生綜合素養,增強學生文化歸屬感和自豪感。端午節是五下Unit 7 Chinese Festivals的內容之一,回應家鄉傳統文化,設計了“愛·味道”的端午文化研究,學生研究南京吃“五紅”、編鴨蛋網等地方文化習俗,并通過制作及贈送綠豆糕,體悟節日味道,厚植家鄉情懷。

(3)回應傳統與現代文化,賡續華夏文脈

引導學生感悟中華文化內涵、文化意義和文化精神既是回應本族文化,又能促進文化傳承,發展跨文化交際能力。因此,教材應以適當的方式介紹中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化,積極滲透愛國主義教育、革命傳統教育、中華傳統美德教育以及民族與法治教育[5]59。回應中華優秀傳統文化,將六上Unit 8 Chinese New Year一課與《跟上兔子》系列繪本第2季The Old Dragon Has Nine Sons整合,以“中華節日薈萃展”展開傳統節日研究,以戲劇表演、演說、歌舞劇等形式進行項目化學習匯報,引導學生體會年俗魅力,以實際行動賡續華夏文脈。六下Unit 8 Our dreams一課是職業理想教育,引導學生分別對祖父母、父母及同齡孩子進行調查。學生通過調查發現,祖父母年輕時多身處戰爭年代或新中國建立初期,大都志愿做一名軍人,回應了中國人民革命文化。教師引導學生通過自制“小人國的微電影”歌頌革命先烈事跡,體會為國家和社會進步奮斗的職業理想最高境界,作品To sacrifice oneself for his country,and in memory forever remain——The life story of Dong Cunrui滲透了學生對愛國主義思想精髓的理解。六下Unit 1 The lion and the mouse的故事隱含了社會主義核心價值觀中的“誠信”價值觀,教學引入中華經典故事《趙柔賣梨》《一諾千金換》《晏殊換卷》,以群文閱讀、辯論、成果展示等形式反映學生從“理論形態”轉向“實踐形態”的深度學習過程。

3.創新傳承,激蕩文化回響

文化的生命在于傳承。文化傳承不僅促進學生內化知識,形成品格,增強文化傳承使命感,更使文化在傳承中發揚光大。

(1)豐實內涵表達,擴充文化根系

深刻回應學生的母文化及社會文化背景,給予語言實踐充分的舒展空間,能有效激發學生對文化的深入理解和創新傳承。靈動而深刻的項目化學習可使文化傳承的內容和形式獨特而豐富。在文化代代傳承中,豐富多樣的表達及新時代的創新傳承將使中華文脈的根系不斷壯大。教師要與時俱進,以開放的問題和任務引領學生發掘中華文化于當下社會發展的新內涵,進行新時代的文化表達。

(2)創設交互場域,開辟文化沃土

引導學生深入社會,廣泛開辟場域,擴大文化傳播的群體和途徑,不僅能促進學生將文化內化于心,更使其在外化于行的過程中增強文化自信。多維互動可促進項目化學習成果的優化,增強文化傳播的效果。凸顯互動性,可運用評價表促進組際交流學習;凸顯綜合性,可開辟“文化講壇”“文化直播站”“文化廣角宣傳欄”等不同場域,發揮學生表演、演講、寫作、繪畫等多項才能,在合作創新中相互賦能,共同提升文化傳播能力;凸顯開放性,從課內向課外延伸,從學校向社會輻射,體現“互聯網+”的時代特征,引導學生通過視頻公眾號、網站等平臺廣泛傳播文化,在實踐傳承的沃土中生長。

(3)創新傳承形式,薈萃文化精髓

創新多樣的文化傳承形式是調動學生潛能,激發學生真知灼見的重要前提條件。文化回應性教學主張消除不同文化背景學生的學業差距,促進教育公平[7]。因此,項目化學習應兼顧學生文化背景和經驗差異,根據同質或異質靈活分組,引導組員發揮才能形成互補,以創新多樣的形式傳承文化。如:結合六下Unit 6 An interesting country教學,以“Our Chinese __________ Museum”這一半開放的項目名稱引導學生展開針對中國文化某個領域的深入研究,并以一個自創的博物館呈現其相關研究成果,如Chinese Noodles Museum,無論博物館設計圖還是創意展演匯報,字里行間、學生的情感和行為表現均體現了學生個體對文化價值的深刻表達。

研究一定程度上促進學生文化理解能力、交際能力、傳承能力的發展,并探索了有效的實踐模型和策略,形成了融入中華文化的項目資源庫。文化回應性教育和項目化學習的優勢將促進研究在綜合性、開放性、創新性和跨學科性等方面深入發展,以促進學生成長為兼備文化底蘊、人文情懷和民族靈魂的中華好兒女。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育英語課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]單荷,劉敏.文化回應視域下高中英語課堂中國文化融入的策略探析[J].湖北師范大學學報(哲學社會科學版),2021:127.

[3]靳偉,裴淼,董秋瑾.文化回應性教學法:內涵、價值及應用[J].民族教育研究,2020(3):105.

[4]劉晶晶.基于文化傳承的文化回應性識字教學[J].教學研究與實驗,2017(5):58.

[5]梅德明,王薔.義務教育英語課程標準(2022年版)解讀[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[6]周曉.文化回應性教學視域下的小學英語教育[J].校園英語,2021(42):240.

[7]丁福軍,張維忠.文化回應性教學國際研究現狀與趨勢[J].比較教育研究,2021(1):27.

責任編輯:賈凌燕