彬彬君子,赴禮之約

【關鍵詞】文明禮儀;傳統文化;主題班會

【中圖分類號】G635" 【文獻標志碼】B" 【文章編號】1005-6009(2024)32-0062-04

【作者簡介】徐媛媛,南京市第五高級中學(南京,210003)教師,二級教師,曾獲江蘇省中小學班主任基本功大賽一等獎、南京市五一勞動獎章。

一、教育背景

《論語》有言:“不學禮,無以立。”“求木之長者,必固其根本;欲流之遠者,必浚其泉源。”我國自古以來就是禮儀之邦,“禮”為中華優秀傳統文化的重要組成部分。江蘇省制定下發《關于在全省開展未成年人文明禮儀養成教育的意見》和《江蘇省未成年人基本文明禮儀規范》,對幼兒園、小學和初高中提出分階段文明禮儀養成教育目標。在具體內容上,針對未成年人中存在的不知禮儀、不用禮儀、不講禮儀等突出問題強調抓好“八禮四儀”。《中小學文明禮儀教育指導綱要》對高中階段禮儀教育設立的目標為:讓學生了解禮儀的淵源和內涵,掌握做人做事的原則和方法,提高合作、參與、交往的能力,培養樂觀、豁達、積極向上的性格,形成對家庭、社會和國家的責任感,樹立社會主義公民意識。

隨著心理發展的日趨成熟,高中生的個性發展鮮明,崇尚自由,自我意識較強。進入高二以來,我班學生擺脫了剛進校時的生疏感與陌生感,人際交往更加深入。無論是在現實生活還是網絡世界,班上學生因為言談引發的不和諧現象時有發生,個別學生會使用不文明用語,在現實或網絡中與他人相處時發生矛盾,逞一時口舌之快,說話不顧及他人感受等。針對這些問題,我組織召開本節班會,深入開展“文明禮儀”教育,把禮儀教育與社會主義核心價值觀在個人層面的要求結合起來,落實到各環節,引導高中生將自身的“友善”意識與“文明”“和諧”的社會和國家命運密切關聯起來。

二、教育目標

認知方面:引導學生理解“言談之禮”的內涵。

情感方面:引導學生體悟現實生活與網絡世界中“言談之禮”的重要性,感悟個人禮儀修養要與社會、國家同頻共振。

行為方面:讓學生掌握做人做事的原則和方法,自覺自愿在行為上作改變,將“言談之禮”內化于心、外化于行。

三、活動準備

教師方面:制作并發放《“無禮”言談收集表》;搜集相關圖片、視頻材料;制作PPT;準備愛心紙片、“禮節傳承錦囊”等。

學生方面:填寫《“無禮”言談收集表》;拍攝情景劇。

四、實施過程

(一)跨越時空——古今君子知多少

1.視頻導入

播放視頻《典籍里的中國——看我泱泱禮儀大國,君子有為德遠播》。

教師提問:古往今來,“君子”可以稱得上是對一個人品格的最高評價。通過視頻,你認為何為君子?

預設:有禮有節、尊老愛幼、彬彬有禮、溫文爾雅、有修養、德才兼備……

2.情景劇場

學生主持:作為時代新人,我們與君子的要求有哪些差距呢?

學生表演《“無禮”言談》情景劇。

教師采訪:你在演情景劇的過程中有什么感受?

預設:有些不文明言行,表演起來覺得很不好意思。

學生提問:假如用攝像機記錄下平日里你的“無禮”言談,你愿意在班級放給大家二次觀看嗎?

預設:還是不要拍了吧,有些因情緒激動說的話,放給大家二次觀看感覺很丟人。

學生討論:“無禮”因何而生?

學生1:很多同學詞匯匱乏,無法得體表達情緒,不會好好說話。

學生2:盲目跟風,養成習慣,下意識脫口而出。

學生3:周圍人對不文明現象熟視無睹、不以為意,成了無禮滋生的“沃土”。

學生4:不尊重他人,個人素質修養有待提高。

教師小結:君子敬而無失,與人恭而有禮。成為君子的第一步,可以從言談之禮開始。剛剛大家探討了無禮究竟因何而生,希望大家借此勇于直面痛點,自我剖析,及時改正。中華優秀傳統文化講究君子氣度,彬彬君子,讓我們共赴文明之約。

打開“禮節傳承錦囊一”:用語文明,心平氣和,學會尊重。

【設計意圖】以“典籍里的君子”導入,創設情境,勾勒“君子”形象,引出主題;回歸校園,以情景劇的方式呈現身邊無禮現象,貼近生活,由學生交流討論、自查自糾,發現問題所在,剖析得出“無禮因何而生”,為引導學生“怎么做”作鋪墊。

(二)換位思考——語言力量悟多少

教師拿出提前準備好的兩個紙盒與愛心形狀的紙條,將學生分成AB兩組。

A組學生在紙條上寫下從小到大聽到的印象最深刻的贊美話。將紙條收齊并打亂,請B組學生隨機抽取紙條,并大聲將贊美的話隨機讀給A組學生聽。在這一環節給學生時間,讓學生充分參與,感受贊美帶來的心情愉悅。

B組學生寫下從小到大聽過的最刺耳的、受到傷害或打擊最大的一句話。請A組學生大聲讀出來,在讀的過程中,添加一個同步動作:學生每聽到一句傷人的話時,就搓揉一次愛心紙條,活動結束后將紙張撫平。

學生說一說活動過程中的感受。

教師小結:語言是一把雙刃劍,其力量是巨大的。彬彬君子,讓我們共赴友善之約。

打開“禮節傳承錦囊二”:耐心傾聽,換位思考,誠懇友善。

【設計意圖】關注情感目標的實現,用“可視化”的方式讓學生親身感受到有禮給人帶來的溫暖和無禮給人帶來的傷害,引導學生說出真實感受,引發共情,學生從中感悟到語言強大的正向力量與負向力量,進而明確言談之禮的要求:耐心傾聽、誠懇友善。

(三)超越國界——君子外交展自信

榜樣人物:周恩來。

一次,周恩來總理接見的美國記者不懷好意地問:“總理閣下,你們中國人為什么把人走的路叫作馬路?”

周恩來總理聽后沒有急于用刺人的話反駁,而是妙趣橫生地說:“我們走的是馬克思主義之路,簡稱馬路。”

這個美國記者仍不死心,繼續出難題:“總理閣下,在我們美國,人們都是仰著頭走路,而你們中國人為什么低頭走路,這又怎么解釋呢?”

周恩來總理笑著說:“這不奇怪,問題很簡單嘛。我們中國人走的是上坡路,當然是低著頭走了。”

教師小結:習近平總書記說過,要加強對中華優秀傳統文化的挖掘和闡發,使中華民族最基本的文化基因與當代文化相適應、與現代社會相協調,把跨越時空、超越國界、富有永恒魅力、具有當代價值的文化精神弘揚起來。周恩來總理在面對國際不友善的聲音時,能夠委婉卻有力地反擊。我們可以從成功外交案例中尋找方法,智慧地運用語言。作為時代新人,我們應勇赴自信之約。

打開“禮節傳承錦囊三”:自信發聲,平等對話,不卑不亢。

【設計意圖】引導學生思考社會與國家外交中的“言談之禮”,感悟其重要性,感悟個人禮儀修養與社會、國家的同頻共振。引發學生的家國情懷,喚起學生的社會責任感。

(四)打破壁壘——虛擬世界如何評

1.看問題

出示案例:網絡無禮言談。

2.尋方法

第一步:明確其是事實還是觀點。

第二步:如果是事實,就進一步思考這符合常識或邏輯嗎?信息源是什么?可靠嗎?如果是觀點,就應該思考這個觀點正確嗎?提供理由了嗎?有其他觀點或其他可能嗎?

3.練說話

學生運用所學方法,學會合“禮”質疑與理性評價,先尋找事實與觀點,再進行評論。

教師小結:君子在任何時刻,都應保持修養,內外一致。“言談之禮”要求我們用語文明、心平氣和、耐心傾聽、誠懇友善。言論自由有邊界,言談發聲需理性,言談之“理”也是言談之“禮”。彬彬君子,讓我們共赴理性之約。

【設計意圖】從現實生活延伸到虛擬世界,為學生提供在網絡上理性發聲,不信謠、不傳謠的鑒別方法,分“看問題”“尋方法”“練說話”三步驟,給予學生當場練習理性發言的機會。

(五)君子之約——“好好說話”行多少

1.君子養成法則制定

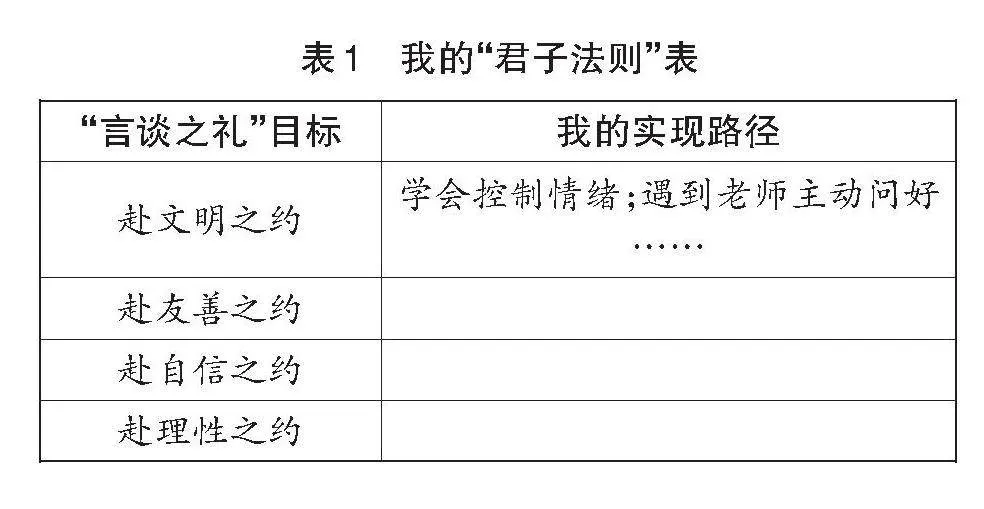

全班以成為“彬彬君子”為目標,制定屬于自己的“君子法則”(見表1)。

2.君子協議——清朗班級,你我共建

學生分成8個小組,討論擬定班級“言談之禮”的君子協議,經全班達成一致后各組派代表上臺簽字,同時設置“觀察員”進行監督,后將君子協議在公告欄進行張貼。

教師總結:希望同學們記住今天所感受到的語言的力量和禮儀的魅力。言談之禮不僅是說文明的話,還要說友善的話,說自信的話,說理性的話,從自己做起,共建友善清朗班級,為和諧社會貢獻力量。

【設計意圖】在學生充分探討、理解、感知“言談之禮”后,設計相應的踐行活動,讓學生將所學所悟變成行動。將“言談之禮”落實到今后的每一次說話中,傳承文化,勇于擔當,做彬彬有禮的君子。將自律與他律相結合,在個人與集體的努力下,共建清朗班級、和諧社會。

五、活動延伸

以班級為單位,向全校發出一份倡議書,提倡大家注意言談舉止,關注“八禮四儀”,共建和諧校園。

推薦閱讀《非暴力溝通》《溝通的藝術》《烏合之眾》等,將讀后感悟在小組內分享。

六、活動反思

主題班會一直以來都是德育的主陣地,一節好的班會課是建立在班主任對學生思想脈搏的準確把握,以及對時代命題、社會問題的準確認知與把握的基礎上,從學校教育的培養目標以及青少年身心發展規律出發,達成活動育人的教育目的。本節班會從班級學生在人際交往中暴露出的問題出發,以傳承中華優秀傳統文化,培養擁有“四個自信”的時代新人為目標,以“八禮四儀”中的言談之禮為切口,運用多種途徑,帶領學生認識、感悟、踐行言談之禮。

1.班會不是個別談話,而是群體教育

對于班級中普遍存在的問題,班主任要做有心之人,及時進行引導。班主任應關注每一個學生的成長需求,在集體討論中促進全體學生的共同進步。本節班會的主題是在將班級近期存在的問題列舉出來后,邀請班委共同確定的。這種方法能有效增強班級的凝聚力和學生的責任感,讓學生感受集體決策的力量,引導學生在多元觀點中尋找共識。

2.班會不是活動串聯,而是層層遞進

本節班會圍繞“是什么”“為什么”“怎么做”,精心設計了不同的活動,如“語言力量可視化體驗”“鏈接時事實戰演練”“制定個人君子養成法則”“簽訂班級君子協議”等。活動層層遞進,由個人到社會國家,由現實到虛擬,以學生豐富的親身體驗代替接受教師口頭教育。

3.班會不是形式追求,而是價值引領

各環節從“知情意行”四個方面層層推進,最終回歸學生自身的行動。本節班會不僅關注“友善”的價值引領,也關注該主題承載的中華傳統文化、社會熱點、國際交流等,使學生感悟個人禮儀修養與社會、國家的同頻共振。

本節班會貼近學生生活,學生有話可說,參與感強。在設計各環節時,須進一步合理分配,實操時控制時長,以保證班會的完整性和連續性,從而確保教育效果的最大化。