基于實驗鏈培養學生科學論證能力的教學研究

摘"要:本文將科學論證能力劃分為三個層次,并與實驗鏈相對應,提出了一種基于實驗鏈的動量定理教學研究思路,探討如何通過實驗鏈的逐步進行來提升學生的科學論證能力并培養其核心素養。

關鍵詞:科學論證;實驗鏈;科學思維;核心素養;動量定理

1"引言

《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)明確指出,科學論證是物理學科核心素養之一,對學生能力發展至關重要。科學論證是以科學知識為中介,積極面對問題,對所獲得的數據資料進行解釋說明,提出自己的論點,反思自己和別人論點的不足并提出反論點,同時能反駁他人的質疑和批判的高級思維能力。[1]

基于英國教育家的研究成果,并結合我國物理教學一線名師的實踐經驗,我們總結出科學論證的核心要素包括:證據、主張、理由與反駁。[2]在物理學科中,實驗是獲得證據的重要途徑。因此,利用實驗鏈來培養學生的科學論證能力已被證明是一種有效的方法。實驗鏈依據學習進階理論,將目標不同、手段各異的實驗有機整合起來,形成一個逐步深化的整體教學框架。[3]這種方法能夠引導學生逐步掌握科學論證的技能,使學生從論點表達者生長為論點論證者,再發展到論點審視者,從而培養他們的觀察、分析和推理能力,提高學生在科學論證方面的綜合素養。

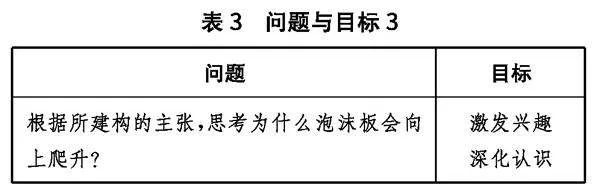

根據《課程標準》的理念,我們將科學論證建構為由低到高三個層次:基于證據表達主張的基礎型科學論證、基于證據論證主張的深入型科學論證以及基于證據審視主張的進階型科學論證。本文以“動量定理”教學為例,提出了基于實驗鏈的動量定理教學研究思路(見圖1)。

2"基于證據表達主張——基礎型科學論證能力培養

2.1"通過演示實驗引導學生建構主張

演示實驗在科學論證中扮演著引導學生建構主張的關鍵角色。教師選擇簡單明了的“磁體脫落”演示實驗,讓學生觀察和記錄實驗現象。實驗完成后,教師引導學生深入分析實驗結果,幫助他們基于觀察建構個性化的主張。隨后,通過小組討論,讓學生分享各自的觀點,這一過程不僅加深了他們對實驗內容的理解,還進一步激發了他們的探究欲望。

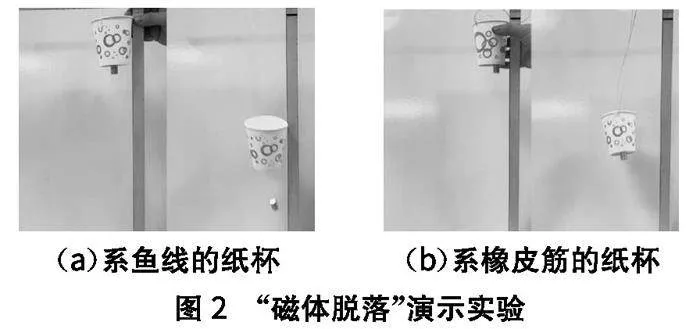

“磁體脫落”演示實驗材料有:長度相同且比較結實的漁線和橡皮筋,一個直徑約為2~3cm的小鋼珠,一個長度約2~3cm的圓柱形的磁體,一個紙杯。

“磁體脫落”演示實驗如圖2所示。教師首先分別用漁線和橡皮筋將紙杯牢固地系好,并將它們懸掛在支架上。接著,將小鋼珠放入紙杯中,隨后在紙杯底部外側放置磁體,使磁體能夠吸附住紙杯內的小鋼珠。進行實驗時,前后兩次從同一高度靜止釋放紙杯。實驗結果顯示,當使用魚線懸掛的紙杯下落至魚線繃直后,紙杯中的小鋼珠與磁體分離,而使用橡皮筋懸掛的紙杯在下落過程中,其內的小鋼珠則未能與磁體分離。

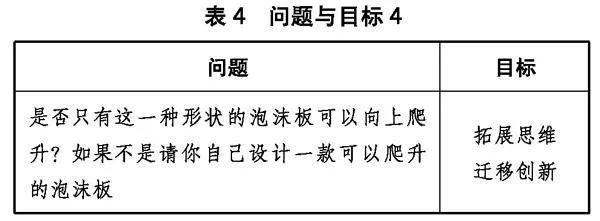

通過這個生動的實驗演示,學生可以直觀地觀察到,當使用具有彈性的橡皮筋時,繩索產生的拉力相對較小;而當使用沒有彈性的魚線時,繩索產生的拉力則相對較大。在教師的引導下,學生將注意到小鋼珠動量的變化率不同。教師可以利用這個機會提出富有啟發性的問題(見表1),以引導學生深入思考。

為了更快地切入論證環節,問題的設置形式需要加以收斂,以便簡化主張建構的難度并明確論證的方向。[4]在這種問題背景下,通常會出現等于或不等于兩種主張。一般情況下,學生會根據問題的建構方向提出肯定的主張,即認為物體所受力的大小等于動量的變化率。不論學生建構了哪種主張,他們都已成功地進行了科學論證的第一步。

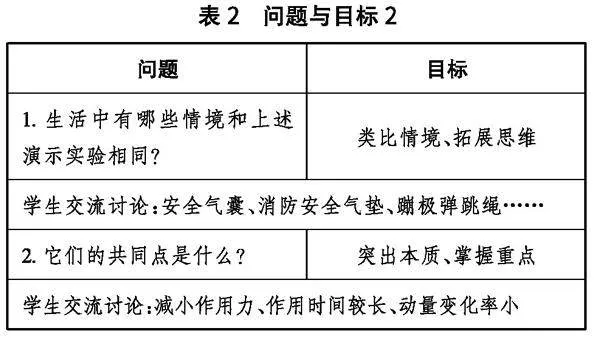

2.2"通過合作交流幫助學生理解主張

在建構主張的過程中,學生能主動地將先備知識融入討論中,并通過協商與討論進一步豐富和精化這些先備知識,從而對主張形成更深刻的理解。[5]因此,學生之間的合作與交流尤為重要。它不僅促使學生從多角度審視問題、分享見解并相互提供反饋,還促進他們共同深化對各自主張的深入理解。在這個過程中,教師扮演著關鍵的引導和反饋角色,他們通過激發學生的思考,協助學生解決困惑,引導學生向更精準、合理的方向邁進。教師可以利用表2中的問題引導學生展開合作討論,以幫助他們掌握主張的本質和關鍵點。

3"基于證據論證主張——深入型科學論證能力培養

3.1"根據建構的主張完成推理

論證與推理有密切的聯系。論證必須應用推理,而推理是為論證服務的。[6]在教學中,教師應將學生的發展置于核心地位,深入貫徹最近發展區理論,采用具有啟發性的教學手段引導學生思考,通過師生互動,共同推進推理過程,從而幫助學生理解問題本質,同時充分展現物理學科的獨特魅力。鑒于物體的受力情況多種多樣,為便于分析,教師應先引導學生關注物體在碰撞時受恒力作用的情況。

在假設物體受到恒力的情況下,學生可以根據牛頓第二定律推導出力與物體動量變化率之間的關系。其中,大前提是牛頓第二定律,小前提包括加速度的計算公式和動量的表達式,結論是物體所受合外力等于物體動量的變化率。通過這一推理過程,我們可以得到F=Δp/Δt。其中Δp表示物體在Δt時間內動量的變化量。

經過師生共同進行理論演繹推理,學生對力與動量變化率之間的關系有了定性的認識。然而,僅憑定性的認識來論證學生的主張尚顯不足,我們還需要通過定量研究來進一步深化和驗證這一關系。同時,盡管演繹推理被視為一種必然性推理,但其結論仍需要接受實踐檢驗。這是因為演繹推理的可靠性受到前提的制約,而前提本身的正確性在演繹推理的范圍內是無法直接驗證的。因此,演繹的方法必須與其他方法相互結合、相互補充,以確保論證的準確性和可靠性。

3.2"通過驗證實驗幫助學生論證主張

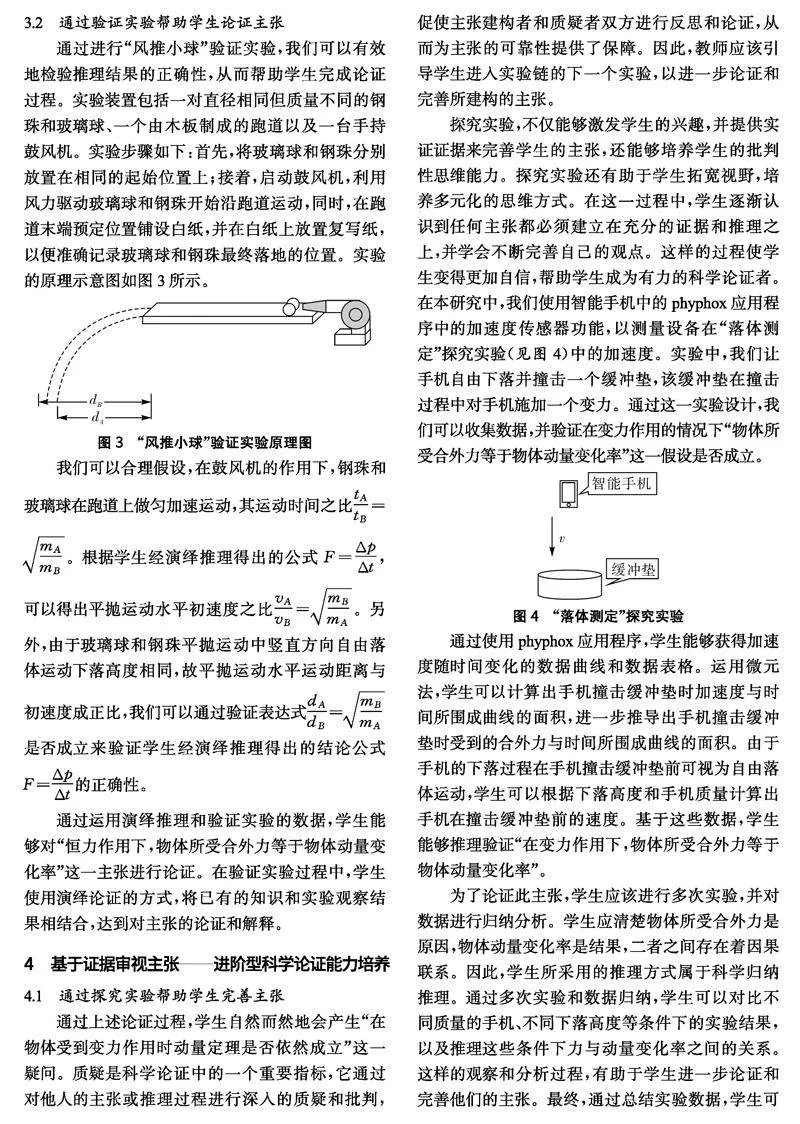

通過進行“風推小球”驗證實驗,我們可以有效地檢驗推理結果的正確性,從而幫助學生完成論證過程。實驗裝置包括一對直徑相同但質量不同的鋼珠和玻璃球、一個由木板制成的跑道以及一臺手持鼓風機。實驗步驟如下:首先,將玻璃球和鋼珠分別放置在相同的起始位置上;接著,啟動鼓風機,利用風力驅動玻璃球和鋼珠開始沿跑道運動,同時,在跑道末端預定位置鋪設白紙,并在白紙上放置復寫紙,以便準確記錄玻璃球和鋼珠最終落地的位置。實驗的原理示意圖如圖3所示。

我們可以合理假設,在鼓風機的作用下,鋼珠和玻璃球在跑道上做勻加速運動,其運動時間之比tAtB=mAmB。

根據學生經演繹推理得出的公式F=ΔpΔt,可以得出平拋運動水平初速度之比

vAvB=mBmA。

另外,由于玻璃球和鋼珠平拋運動中豎直方向自由落體運動下落高度相同,故平拋運動水平運動距離與初速度成正比,我們可以通過驗證表達式dAdB=mBmA是否成立來驗證學生經演繹推理得出的結論公式F=ΔpΔt的正確性。

通過運用演繹推理和驗證實驗的數據,學生能夠對“恒力作用下,物體所受合外力等于物體動量變化率”這一主張進行論證。在驗證實驗過程中,學生使用演繹論證的方式,將已有的知識和實驗觀察結果相結合,達到對主張的論證和解釋。

4"基于證據審視主張——進階型科學論證能力培養

4.1"通過探究實驗幫助學生完善主張

通過上述論證過程,學生自然而然地會產生“在物體受到變力作用時動量定理是否依然成立”這一疑問。質疑是科學論證中的一個重要指標,它通過對他人的主張或推理過程進行深入的質疑和批判,促使主張建構者和質疑者雙方進行反思和論證,從而為主張的可靠性提供了保障。因此,教師應該引導學生進入實驗鏈的下一個實驗,以進一步論證和完善所建構的主張。

探究實驗,不僅能夠激發學生的興趣,并提供實證證據來完善學生的主張,還能夠培養學生的批判性思維能力。探究實驗還有助于學生拓寬視野,培養多元化的思維方式。在這一過程中,學生逐漸認識到任何主張都必須建立在充分的證據和推理之上,并學會不斷完善自己的觀點。這樣的過程使學生變得更加自信,幫助學生成為有力的科學論證者。在本研究中,我們使用智能手機中的phyphox應用程序中的加速度傳感器功能,以測量設備在“落體測定”探究實驗(見圖4)中的加速度。實驗中,我們讓手機自由下落并撞擊一個緩沖墊,該緩沖墊在撞擊過程中對手機施加一個變力。通過這一實驗設計,我們可以收集數據,并驗證在變力作用的情況下“物體所受合外力等于物體動量變化率”這一假設是否成立。

通過使用phyphox應用程序,學生能夠獲得加速度隨時間變化的數據曲線和數據表格。運用微元法,學生可以計算出手機撞擊緩沖墊時加速度與時間所圍成曲線的面積,進一步推導出手機撞擊緩沖墊時受到的合外力與時間所圍成曲線的面積。由于手機的下落過程在手機撞擊緩沖墊前可視為自由落體運動,學生可以根據下落高度和手機質量計算出手機在撞擊緩沖墊前的速度。基于這些數據,學生能夠推理驗證“在變力作用下,物體所受合外力等于物體動量變化率”。

為了論證此主張,學生應該進行多次實驗,并對數據進行歸納分析。學生應清楚物體所受合外力是原因,物體動量變化率是結果,二者之間存在著因果聯系。因此,學生所采用的推理方式屬于科學歸納推理。通過多次實驗和數據歸納,學生可以對比不同質量的手機、不同下落高度等條件下的實驗結果,以及推理這些條件下力與動量變化率之間的關系。這樣的觀察和分析過程,有助于學生進一步論證和完善他們的主張。最終,通過總結實驗數據,學生可以得出一般性結論,以論證所建構主張的合理性。

4.2"通過激趣實驗幫助學生深化主張

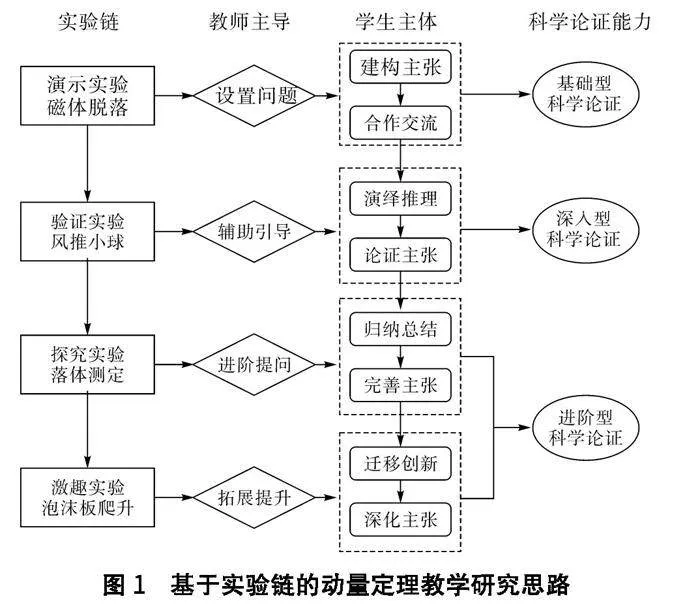

激趣實驗有助于學生深化主張。通過激發學生的好奇心、提供直觀的觀察和體驗,學生能更深入地掌握物理原理。激趣實驗還鼓勵學生提出問題與思考,以激發學生的自主探究精神并促使他們尋求解釋。通過討論和反思,學生能夠與同伴交流思想并擴展觀點。這種參與式的學習模式不僅培養了學生的批判性思維,還提升了他們的科學推理能力,從而促進了學生對自己建構的主張的深化。筆者設計的“泡沫板爬升”激趣實驗如圖5所示。

教師可以利用表3中的問題激發學生的思考和討論,幫助他們更好地理解自己所建構的主張。通過回答這個問題,學生可以深入思考他們的觀點、原理和證據,并進一步加強他們對于自己建構的主張的信心和認知程度。

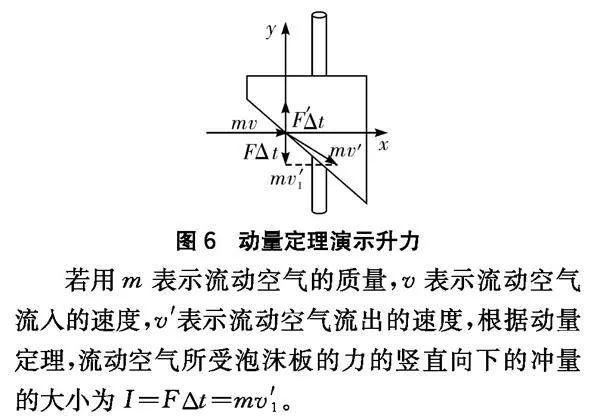

在展示實驗過程中,教師應該引導學生觀察風吹向泡沫板時的流入方向和流出方向。根據學生所建構和完善的主張,他們可以推理論證得到泡沫板向上爬升的原理正是動量定理。這一原理的示意圖如圖6所示。

若用m表示流動空氣的質量,v表示流動空氣流入的速度,v′表示流動空氣流出的速度,根據動量定理,流動空氣所受泡沫板的力的豎直向下的沖量的大小為I=FΔt=mv′1。

已知泡沫板對流動空氣施加的力的沖量有豎直向下的分沖量,可推斷出泡沫板對流動空氣施加的力有豎直向下的分力,根據牛頓第三定律,可知流動空氣對泡沫板施加的反作用力有豎直向上的分力。在特定條件下(如泡沫板形狀、空氣流速等),這個向上的分力,可以轉化為推動泡沫板向上爬升的力。

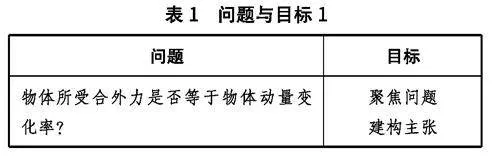

在推理論證結束后,教師可以提出表4中的問題引導學生猜想與創新。

這個問題鼓勵學生思考是否存在其他形狀或設計的泡沫板可以實現類似的爬升效果。學生可以嘗試改變泡沫板的形狀,如迎角、大小等參數,以尋找能夠產生類似爬升效果的創新設計。這樣的思考過程將促進學生的創造力和解決問題能力的發展,激發他們對科學實驗和工程設計的興趣。

5"總結

綜上所述,教師在培養學生科學論證能力方面,可以通過實驗鏈的逐步引導來實現目標。這個過程從學生基于證據表達主張開始,逐步發展為基于證據進行論證,再到基于證據完善主張,并最終達到基于證據深化主張的高層次水平。通過這種漸進式的方法,學生的科學論證能力能得到顯著提升。同時,這個過程中還能夠激發學生的學習興趣,加深學生對物理概念的理解,促進他們的創新思維和批判性思維的發展,從而有效提升學生的核心素養水平。

參考文獻

[1]廖伯琴. 普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)解讀[M].北京:高等教育出版社,2020:56.

[2]陳運保,劉青,楊兆媛.初中生科學論證思維的評價研究[J].物理教學,2022,44(11):35"-38.

[3]李興.構建進階式實驗鏈"彰顯科學探究的內涵——“電容器、電容”教學的探索[J].中學物理教學參考,2019,48(17):13"-17.

[4]張嘉弘.培養“科學論證素養”的高中物理教學策略與實踐[J].物理教師,2022,43(5):22"-26.

[5]韓葵葵.中小學生的科學論證能力培養研究[M].石家莊:河北人民出版社,2023:124.

[6]葉建柱,蔡志凌.物理教學中的邏輯[M].北京:科學出版社,2013:169.

*基金項目:本文系國家自然科學基金(課題編號:12074289)、浙江省自然科學基金面上項目(課題編號:Y23A040004)、浙江省高等教育“十四五”教學改革項目(課題編號:jg20220509)及浙江省研究生教育學會科研項目(課題編號:2023"-016)的研究成果。