“為有源頭活水來”

摘 要:膠州秧歌是民間舞蹈的重要教學內容之一,傳統膠州秧歌中的代表性角色各具風格,有很強的教學應用價值。中華人民共和國成立之后,膠州秧歌從民俗層面被挖掘出來,經過整理、提煉、應用,在“元素教學”的理念下形成由單一到整體的教材體系,而膠州秧歌角色訓練尚未被完整提煉。基于多年角色教學實踐研究,通過扎根于膠州東小屯村、斜溝崖村、南莊二村三個傳統村落的傳統表演,立體解析“鼓子”“翠花”“棒槌”“扇女”“小嫚”的不同舞態情態與風格特征,思考民間舞蹈角色進入課堂的訓練重點、組合編創路徑與教學方式,為相關領域的課堂教學與教材建設服務。

關鍵詞:膠州秧歌;角色;民間舞;教學應用

中圖分類號:J722.211 文獻標識碼:A 文章編號:1002-2236(2024)06-0029-09

膠州秧歌中的傳統人物角色形態各異,在鄉土民間漫長的歷史發展中,不同角色的風格特征逐漸鮮明、穩定且各具特色。中華人民共和國成立之后,膠州秧歌從民俗層面被挖掘出來,經過整理、提煉、應用,在20世紀80年代“元素教學”的理念下逐漸構成由單一到整體的教材體系,形成了一套具有代表性、系統性、訓練性,包含基本體態、基本動律、綜合組合等內容的訓練教材。其特性是將膠州秧歌的典型動態提煉出來,形成可以“遣詞造句”的基本元素,按照訓練特點與教學步驟重組排列,增強了訓練性,模糊了傳統角色劃分。隨著“非遺”保護和傳統“根文化”熱潮的到來,民間舞教學也展開了“回巢”之路,本文通過對膠州秧歌傳統角色的分析研究,再探膠州秧歌傳統文化特征,提煉其根性特質,探索更加傳統、立體與多元化的教學模式,并納入到民間舞蹈教學應用之中。

一、活水之源——膠州秧歌歷史脈絡與發展沿革

關于傳統膠州秧歌的歷史脈絡,在中華人民共和國成立前可基本分為以下幾個階段:“形成期(明末清初——約1863),從趙馬二姓來到包煙屯(今東小屯),促使‘小調秧歌’的形成與發展。變革期(約1864—約1919),從第一個‘秧歌小戲’的形成(劉彩在樓子埠安鍋)到發展形成為四十多個秧歌本戲的出現。”[1]競爭期(1920—1927):“1920年秋,膠州后屯村秧歌愛好者陳鑾增創立了獨樹一幟的武秧歌,自此膠州秧歌明顯地分為兩個流派:以劉彩為首的流派稱‘文秧歌’,又稱‘東路秧歌’,以陳鑾增為首的‘武秧歌’,又稱‘西路秧歌’。”[2](P4)兩派相互爭藝,發揮各自流派的特長,促進了各派技藝上的飛躍。興盛期(1928—1936):“文武兩派經過十余年的競爭,互相取長補短,保留了文秧歌的嫵媚抻展,加進了武秧歌的粗獷豪放,逐漸文武兩派融為一體,把秧歌藝術推向一個新階段。”[3](P5)抗戰期間,膠州秧歌陷入低谷,直至20世紀40年代末,伴隨著秧歌隊翩翩起舞歡迎人民子弟兵,膠州秧歌方才重見天日,在更廣泛的區域流傳開來,由此民俗場域的膠州秧歌便在民間自我發展,流傳至今。

“1954年3月,秧歌藝人譚敬甸、楊洪花、高義倫等同省歌舞團徐家祥、劉炳坤、孫麗、高淑玉、李志男等聯合排演練膠州秧歌,代表山東晉京演出……周恩來、朱德、彭真、劉少奇等黨和國家領導人觀看了演出并合影留念。”[4](P4) 1959年“北京舞蹈學院決定將《膠州秧歌》編成教材,列為學員必修課程”[5]。從此膠州秧歌進入了專業舞蹈訓練體系,開啟了“民俗場域—群眾性傳承”與“院校場域—職業化教學”的不同形態的發展道路。

1988年,由馬力學教授主編的《中國民族民間舞教材及教學法》“作為第一部正式出版的中國民族民間舞教材,是‘用較為科學的方法編寫的一部系統化、規范化的教科書’……認識到進入教學體系的民族民間舞與自然存在狀態之間的重要區別”[6](P72-73)。初步規范了膠州秧歌最具代表性的“三道彎”體態,提出“通過系統的訓練,掌握擰、碾、抻、韌的四大特點,只有體現這四大特點才能掌握膠州秧歌的神韻”[7](P297)。

“元素教學法”,即從純民間舞蹈風格動作中提取核心內容使其“元素化”,成為能夠“遣詞造句”的語素。“《中國民間舞(漢族)教程》是一部至今處于‘待出版’狀態,……許淑英任主編的第一部記錄中國民族民間舞‘元素教學’觀點和具體方法的教科書,主要涉及三大漢族舞蹈:東北秧歌、山東三大秧歌、安徽花鼓燈。”[8](P74)教材提出的“元素訓練”體系,“使形態紛呈的民間舞蹈通過提純,去粗取精,在把握住‘根元素’的前提下,通過‘單元素’‘雙元素’‘多元素’展開訓練,強化了風格特點,事半功倍的提高了教學質量及效應”[9](P75)。潘志濤的《中國民間舞教材與教法》【參見:潘志濤.中國民間舞教材與教法[M].上海:上海音樂出版社,2001。】是這一理念延續下的教材成果,膠州秧歌以一種提純再整合的元素化動作樣態在其中呈現。21世紀以來,伴隨著傳統“根文化”的回望熱潮,膠州秧歌教材也開啟了“回巢學習”的路徑,北京舞蹈學院再次將老一輩山東文藝工作者孫麗【孫麗(1936— )女,漢族,山東蓬萊人,原濟南市文聯協會工作部主任。曾任中國舞蹈家協會理事、山東省舞蹈家協會副主席、濟南市舞蹈家協會主席;曾擔任《中國民族民間舞蹈集成——山東卷》特邀編輯;《齊魯特色文化叢書——舞蹈卷》主編;編著出版《中國民族民間舞傳習·膠州秧歌(女班)》《膠州秧歌教材》。】請進課堂,并于2010年出版《中國民族民間舞傳習·膠州秧歌(女班)》。該教材是孫麗向民間老藝人譚敬殿、王圣功、李敬賢等學習的基礎上,提取精華整理而成,老藝人表演翠花與扇女的角色風格鮮明,教材章節中分別出現了翠花與扇女的女性角色的短句動作。【參見:趙鐵春,韓萍主編,孫麗編著.山東膠州秧歌[M].北京:高等教育出版社,2010。】

山東藝術學院自2013年以來,在多年深入民間學習和對孫麗教學內容研究的基礎上,踐行膠州秧歌五種角色的教學,分別于2016年、2020年在中央電視臺綜藝頻道(CCTV3)《舞蹈世界》欄目展示了扇女鼓子、小嫚、棒槌的典型角色組合。本文基于多年角色教學實踐研究與深入膠州的田野考察,以東小屯村、斜溝崖村、南莊二村三個傳統村落的傳統表演為主體,立體解析“鼓子、翠花、棒槌、扇女、小嫚”不同角色的舞態情態與風格特征,再探由角色教學思路進入課堂的訓練重點、組合編創路徑與教學方式,為民間舞課堂教學實現民俗化、傳承性與表演性相結合的多樣態教材建設服務。

二、從民間中來——膠州秧歌傳統角色典型動作解析

(一)傳統角色概述

膠州秧歌傳統角色共有五個行當,每個角色由兩人分飾,分別是:鼓子、翠花、棒槌、扇女、小嫚。

“鼓子”是老頭形象,可歸類為丑角,風格詼諧幽默、輕俏瀟灑。“其動作源于形成初期的擊鼓動作,身背腰鼓,邊歌舞邊擊鼓。后因武功發展,丟掉腰鼓,但仍在舞姿中保持擊鼓姿態,全身無道具限制后,只靠舞動兩個短水袖舞蹈。”[10](P10) 一拍一動,左右甩袖,加之輕微晃腦,擰身轉體,走弧線和S線調度,更顯詼諧逗趣。

“翠花”為年長女性形象,以“緩步、長歌、曼舞”的藝術形式表現出獨特的藝術魅力。本角色“原本背著翠花包,現已去掉,但仍保留著翠花‘掂包’‘劈絨線’等動作”[11](P120)。通常右手反手握扇,左手持方巾,表演期間不開扇。扇子使用包括“提扇”“捏扇”。“提扇”多用于掂包扭子中的“劈線”,“捏扇”一般在與鼓子的逗趣表演時使用。

“棒槌”是青年后生的形象,姿態造型以武術架勢為主,除有高超武功技巧外,動作以擊棒為核心,每擊打一下就會變換一個姿態,變化幅度大,躥跳翻騰,顯得利落、脆快、英武矯健。

“扇女”為青年女性形象,“由一手執扇一手拿巾而得名,多扮演閨門旦的角色,如媳婦、長嫂等。扇女這一角色性格溫婉含蓄,符合中國傳統封建社會對女性的要求”[12](P31)。其整體動律特點細膩多姿,溫柔嫻靜,含而不露。

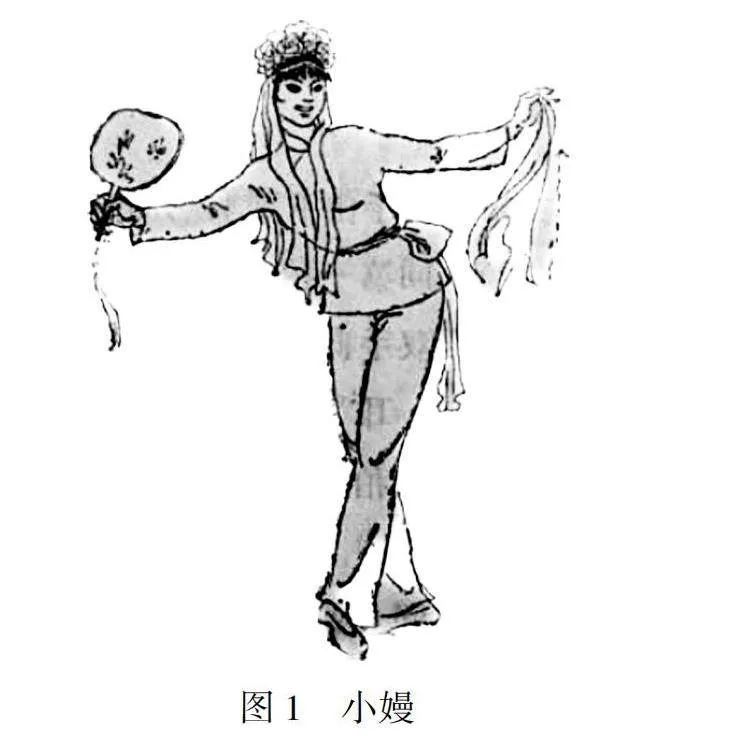

“小嫚”為未出嫁的年幼女孩形象,性格活潑而富有朝氣,俏皮中略帶害羞之意。本角色道具使用為右手持印花團扇,左手持一尺四寸正方綢巾,給人以清純、可愛、輕快之美。

“膠州秧歌五種角色的性格動態各有不同,概而言之:翠花開朗大方,扇女溫柔淑靜,小嫚活潑俏俐,鼓子瀟灑詼諧,棒槌英武矯健。”[13](P120)

(二)女性角色動作解析

1.核心動作

在膠州秧歌的傳統村落表演中,三大女性角色雖略有不同,但核心動作基本一致,如腳下“丁字扭三步”。

在膠州秧歌形成的最初時期,纏足這種舊的社會風俗對當地的民間藝術產生了深刻的影響,使得膠州秧歌女性角色腳下動作頗有特點,獨具一格。“丁字扭三步”是三種角色均有的腳下動作,其文化淵源一致,都體現出腳下“踩碾壓擰”之動作,形成自下而上“擰繞抻韌”之韻律,在流動當中展示出“三彎九動十八態”的曼妙身姿。由于三個角色的人生階段、生活場景、性格特征、情感表達各不相同,同一“丁字扭三步”又呈現出不同樣態:小嫚手持團扇做的丁字扭三步,體現出一種腳下不穩,前跌后仰、雙手“扎煞”的動作特點,突顯出少女活潑靈力、俏皮可愛的性格特點(圖1);扇女手持開扇做撇扇丁字扭三步,通過腳下的“踩碾抻韌”的動作特點,強化流動中的三道彎,體現出青年女性“纖腰倦舞嬌無力”的風格特征(圖2);翠花手執攥扇做丁字扭三步,其風格特征是動作夸張,腳下幅度增強,具有“抻韌擰碾”的動律特征,體現出中年婦女爽朗、潑辣卻又不失沉穩、純樸的性格特點(圖3)。

2.差異動作

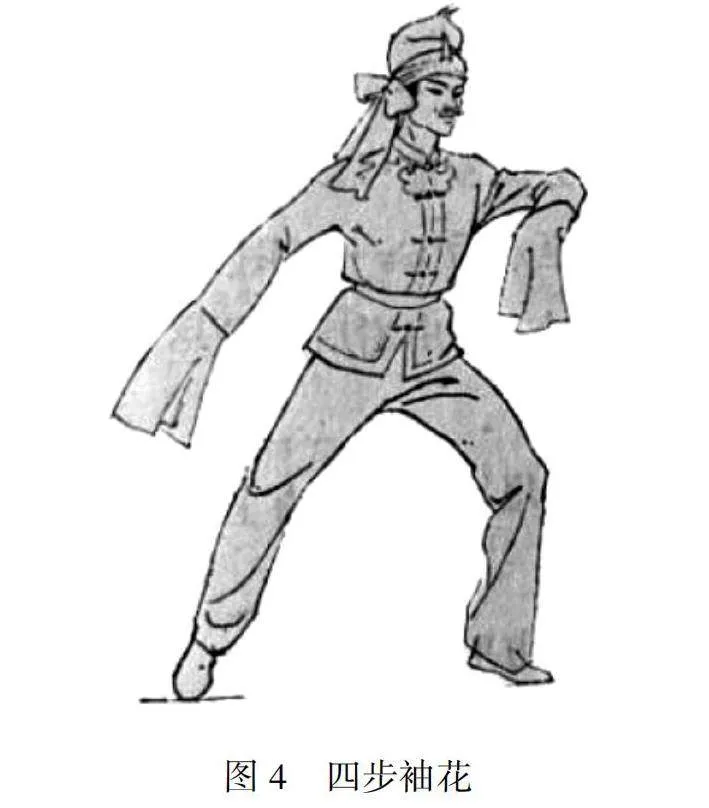

在三大傳統村落的表演中,除上述核心動作外,三大女性角色在手部動作、掂包扭子、表演情緒方面,動作路線與質感都有略微差異,從而形成了各具特點的風格味道,詳見下表。

(三)男性角色動作解析

1.詼諧幽默的鼓子丑態

(1)基礎動作

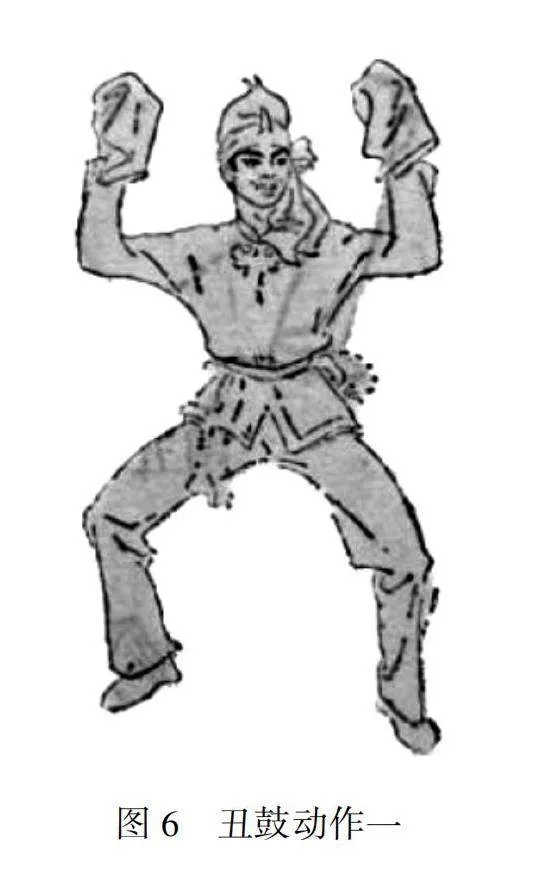

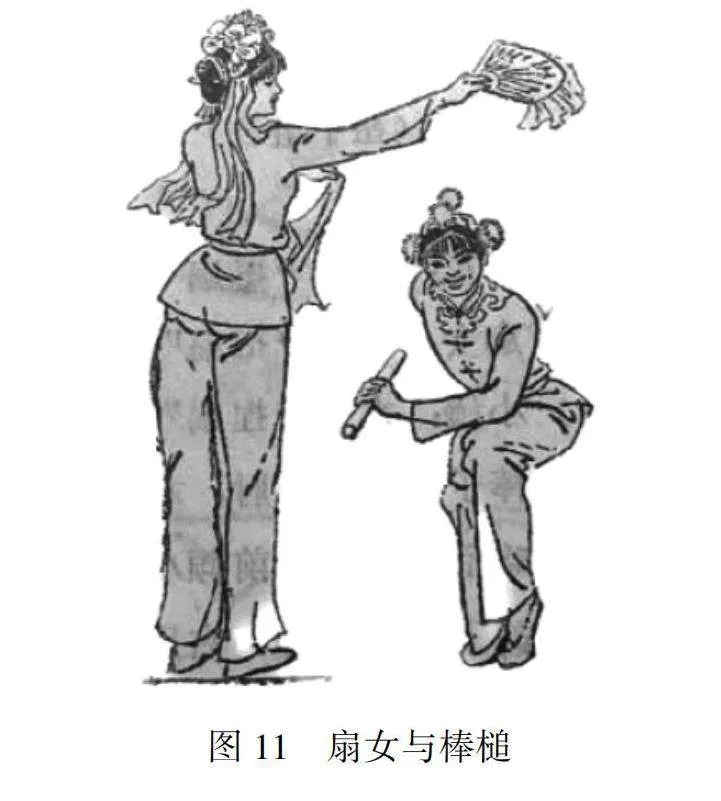

鼓子的基本動作主要有三步袖花、四步袖花(圖4),行進弓步(圖5)等,舞動時強調弓步的架勢和甩袖的力度,腳下的靈活轉換,突出弓步前傾揚袖的動作特征。此外,還有不同的丑鼓動作,由多個連續動作組成的短句,腳下靈活變動,增加了傾、跳、躍的動勢,轉身變化豐富,表演性強(圖6、圖7)。

(2)不同村落鼓子角色風格解析

三個膠州秧歌傳統村莊的鼓子角色均呈現各自的風格特點。

東小屯村的鼓子角色動作剛勁有力且輕巧靈活。在表演慢板節奏時,多用弓箭步、馬步等穩扎的步伐,甩袖、揚袖時小臂交替從里向外運動,頭部和身體的律動較少。在與“翠花”角色嬉戲逗趣時,有蹲跳與雙手胸前開合甩袖動作。

斜溝崖村和南莊二村的鼓子角色在表演風格上區別于東小屯村,更加詼諧幽默。舞動時搖頭晃腦,膝蓋富有彈性的顫動,以十字步配合快速揚袖和繞袖的手臂動作。與“翠花”逗趣時快速繞袖,頭部順傾,左右交替,一拍一動,滑稽可笑,加之輕俏瀟灑自若地微微搖頭晃腦,更顯詼諧逗趣。

總體來說,“鼓子”這一角色在表演中主要注重情節情趣的展現,為表演增添趣味性。

2.鏗鏘有力的棒槌英姿

(1)基礎動作

棒槌角色雙手各持一木棒,兩棒相擊時,右手為擊打主力手,左手配合。角色動作是由懷花、耳花、頂腰花等基礎棒花組成,一拍一花極為對稱。懷花、耳花、頂腰花動作是雙臂在身前、耳旁、頭頂和身后敲擊與撞棒組成。

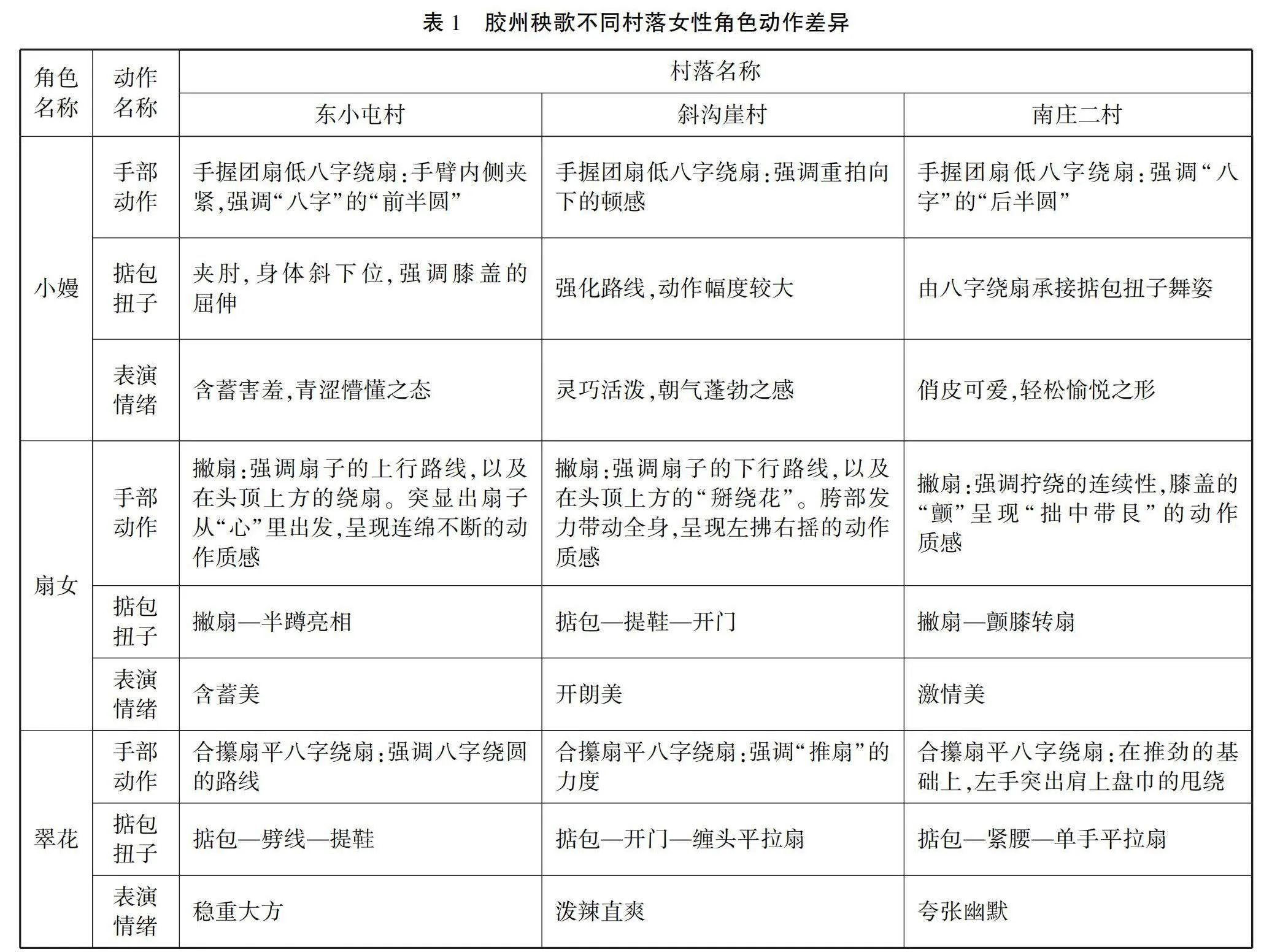

此外還有腿花,是在弓步姿態上擊棒,同時配合商羊腿正反交替完成(圖8)。轉身盤跳花指起跳轉身同時雙手頭頂敲棒(圖9)。跳蓋花則是結合懷花、腿花、頂腰花,增加起跳旋轉的動作,變換豐富,舞姿瀟灑(圖10)。搖花往往是表演結束時的動作,雙手由腹前向左劃至頭頂上方敲棒,連續掄打,速度逐步加快,將舞蹈推向高潮。

(2)不同村落棒槌角色風格分析

三個傳統村莊的棒槌角色動作大致相同,姿態變化幅度大,動作結合竄跳、轉身,鏗鏘有力,突出個性化表演風格。

東小屯村的棒槌角色以斜線對角出場,快跑起范做虎跳后雙人交叉,三次造型亮相。四門斗隊形時,棒槌在中間,以懷花、耳花、頂腰花、轉身盤跳花等基本動作為主體,位置流動交錯。

斜溝崖村與南莊二村的棒槌以蠻子、飛腳等技巧動作直線開場,增強動作沖擊力,變換十字梅、四門斗場圖時多以展示技巧動作為主,如前滾毛、趴地虎、鯉魚打挺、掃堂腿、虎跳等技巧動作,體現出棒槌利落、脆快、英武的角色特點。

總體來說,棒槌這一角色在表演中主要注重技術技巧的個性化風格展現,為表演增強技術性和觀賞性。

(四)雙人對舞動作解析

在跑場演出時,五個行當各兩人,于舞臺左右兩側按照棒槌、扇女、鼓子、翠花、小嫚的角色出場順序,依次以十字梅、大擺隊、繩子頭、四門斗、正挖心、兩扇門的場圖進行跑場與扭場。各個角色在跑場過程中跟隨前面的人進行流動,鼓子與翠花、棒槌與扇女多數是面對面而舞,人物角色的關系較為明顯。

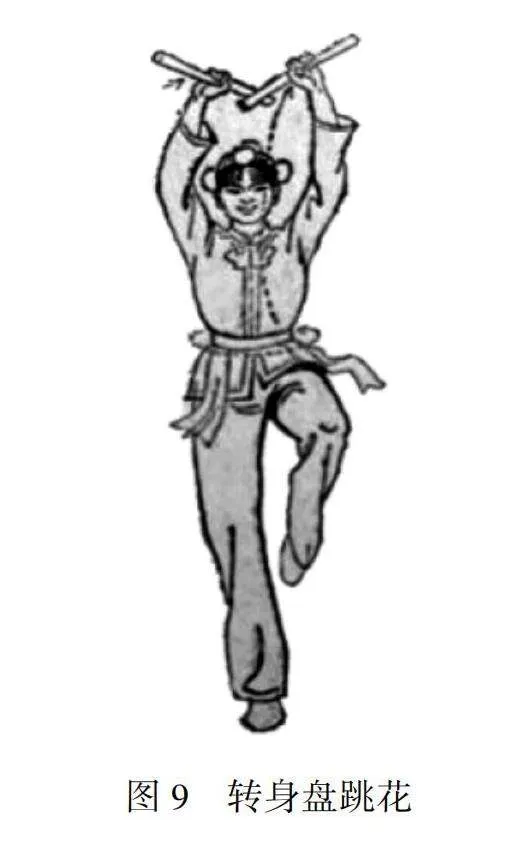

在傳統膠州秧歌表演中,扇女與棒槌作為一對青年夫妻多雙人共舞,常在四門斗場圖時出現。扇女抖動扇子碎步向前,棒槌俯身碎步從扇女臂下鉆過。扇女的眼睛注視著棒槌,抖扇于棒槌頭頂,好似為丈夫遮風避雨,棒槌姿態似沖鋒陷陣,突顯人物關系。雙人一面一背朝向觀眾,棒槌俯身低位舞姿,扇女直立高位舞姿,視覺上達到了一種平衡美(圖11)。

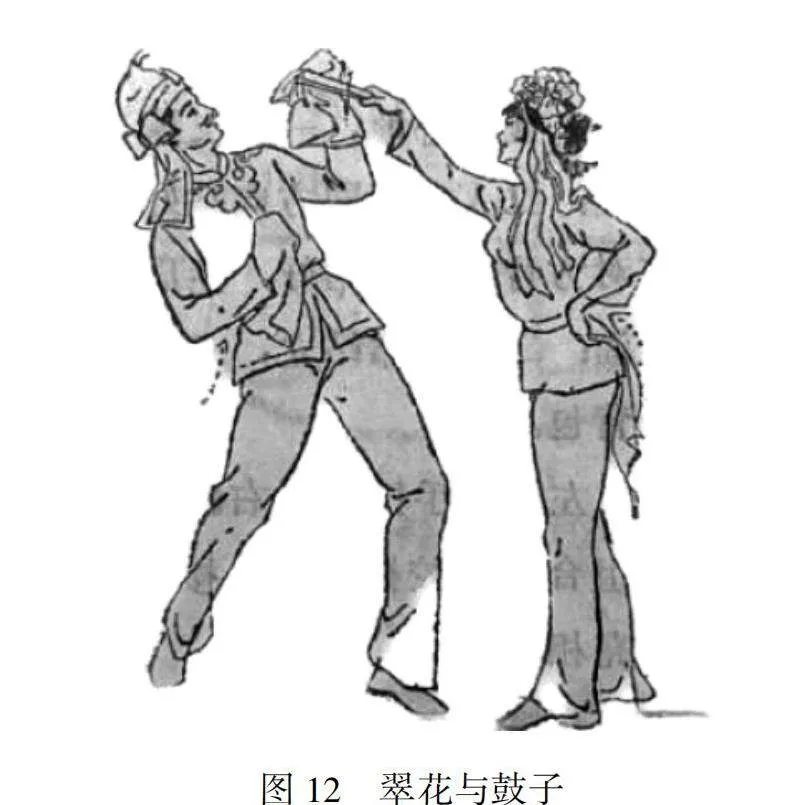

翠花與鼓子在表演中作為一對老年夫妻,多呈現“鼓子戲翠花”的逗趣對舞。在四門斗場圖中,翠花碎步向前,鼓子揮袖觸碰翠花的手、臉、肩膀,同時翠花做出躲閃姿態,再用扇柄去敲打鼓子的頭,鼓子搖頭晃腦,翠花掩口而笑。表演時重點突出戲、逗的特色,強調雙方肢體、眼神的交流,具有濃郁的幽默色彩(圖12)。

三、到課堂中去——膠州秧歌典型角色組合教學路徑探索

秧歌是傳達民眾節日喜悅、心中歡樂、生活幸福的載體,是民間生活獨有的“儀式感”。勞動人民是秧歌的創造者,許多動作都源于拙樸的人物形象和真實的生活環境。通過對傳統膠州秧歌人物角色的整理與研判,將體現典型人物、突出獨特個性的代表動作進行合理的提煉、強化,在提升風格訓練的基礎上,強化人物性格的表演,將源于民眾生活的舞蹈形象應用于教學組合,拉近膠州秧歌民俗樣態與院校樣態的距離,平衡群眾性傳承與職業化發展的關系,拓展膠州秧歌活態傳承路徑。

(一)強化角色組合的核心性格特征

課堂角色組合的教學應用中,在不剝離民間舞蹈之“根”的基礎上,從角色本身入手提煉核心動態,增強傳統角色的風格性。在情節和情緒上整體把握該角色的性格特點,吸收其中可舞性強、個性突出的動態結構,使之具有訓練價值,且更加貼近民間真實的情感狀態,豐富教學組合的角色塑造性與情感表現力。

1.“扭、俏、脆、頓”的小嫚個性

小嫚在膠州秧歌中體現出活潑靈俏的人物性格特征,動作失重感強,可提煉為“扭、俏、脆、頓”的核心特點;“扭”是指小嫚“裹腳”后的不適,從而呈現出一種腳下不穩、前跌后仰、雙手“扎煞”、扭捏不定的動作特點。“脆”是指動作的快速與輕巧,小嫚動作多有“短線條、快發力”的質感。“頓”是指動作的構成,突出“點”的存在,小嫚在做“手握團扇低八字繞扇”時,著重強調重拍向下的頓挫感。“俏”是指小嫚性格活潑而富有朝氣,在俏皮中略帶有害羞之意,給人以清純、可愛、輕快之美。

2.“繞、穩、俯、仰”的扇女風姿

扇女性格溫婉,動作抻韌感強,可提煉為“繞、穩、俯、仰”的舞姿風韻。“繞”是指扇子的運動方式,扇女在做其核心動作“撇扇”時突出扇子在頭頂上方的繞花,從而帶動身體的擰繞,在一擰一繞之間盡顯扇女的少女之美。“俯”和“仰”是指身體前后的運動路線,“俯”的動作更加突出扇女的含而不露,而“仰”的動作則表現了其開朗向上的性格特點與角色風格。“穩”是指身體呈現的整體狀態,扇女相較于小嫚的靈活以及翠花的潑辣,更加突顯少女“穩稱身”【源自清代詩人宋觀煒《秧歌詞》中描寫扇女行當的詩句——“窄窄紅襦穩稱身,女兒妝束更憐人”。】的性格特點,這也是扇女這一角色獨特的韻味體現。

3.“重、搖、趣、艮”的翠花情態

翠花性格直爽,動作搖頓感強,可提煉為“重、搖、趣、艮”的人物情態。“搖”是指扇子的運動方式,翠花多以合攥扇的搖扇配合丁字扭三步,由扇子的搖動帶動全身,呈現出“緩步、長街、曼舞”的形象魅力。“重”是指動作的力度,翠花因年齡較大,動作也少了幾分輕巧含蓄,多呈現重拍“向下”的質感,樸實有力。“艮”用于形容翠花角色的性格,體現其角色爽朗、潑辣卻又不失沉穩、純樸的性格特點。“趣”是指翠花與鼓子互動對舞時的逗趣形態,鼓子揮繞水袖戲逗翠花,翠花左右躲閃,用扇柄敲打鼓子的頭,二者一來一回中盡顯幽默風趣的色彩。

4.“甩、繞、顫、晃、逗”的鼓子風格

鼓子角色在課堂訓練中可提取詼諧幽默的動作風格和嬉戲打鬧的情節表演,作為亦“老”亦“丑”的角色,既有老生的沉穩豪放,也有丑角的詼諧逗趣,是膠州秧歌必不可少的重要角色之一。鼓子展現了生活中性格輕俏瀟灑的“爺爺”形象,以與翠花逗趣為動機,動作與個性特征非常鮮明。

“甩、繞”是指水袖的技法動作,運用在鼓子身上體現為與翠花對舞時,以甩袖嬉弄翠花的逗趣形態;繞袖一般分為從里往外或從外往里兩種繞法,配合頭與身體,體現出洋洋得意的情緒特點。

“顫、晃”是鼓子的基礎動律與個性特征的體現。顫是指膝蓋的彈性顫動,貫穿動作始終,晃指鼓子在逗趣翠花時得意忘形、搖頭晃腦的狀態,這是區別其他行當的鮮明動律特征,更是鼓子獨特韻味的體現。

“逗”是指鼓子作為丑角的幽默感和舞臺使命感,既是角色的個性,也是表演性要求。

總體上講,“甩、繞”是鼓子水袖服飾的基本動作特點,“顫、晃”是鼓子動作的基本動律,“逗”是在表演中的神態把握。

5.“脆擊、突射、緊收”的棒槌特征

棒槌角色是青年后生的形象,鏗鏘有力是其風格特點。該角色舞姿動作幅度較大,在教學應用中提煉為“脆擊、突射、緊收”的特征,可形成具有一定難度的個性化技巧訓練。

“脆擊”指道具棒的上端和下端擊打時的力度與節奏脆快利落,與棒槌角色的性格匹配。擊棒是該角色動作的核心,所有的肢體動作都要配合擊棒,體現“脆快”的動作特點。

“突射”指在做動作時突然發力,如“轉身盤跳花”中突然發力做跳躍旋轉動作進行銜接,展示技巧動作,體現矯健的動作特點。

“緊收”指做動作時身體中段的核心收緊,架勢要大,動作銜接快速到位,體現出利落的動作特點和形象特征。

“脆擊”“突射”“緊收”是棒槌的基本動作要求,手臂動作著重于棒花招式的變化,強調路線的最大化以及兩棒相擊時的力量感,腿部動作強調架式外開,起到重力支撐與重心轉換的作用。配合躥跳、旋轉、翻騰等技巧動作,展現出英武、矯健、鏗鏘有力的形象特征。

(二)拓展教學組合的開放性空間

民間舞蹈除了經年累月流傳下來的相對固定的表演程式、人物角色、風格特征之外,較為松散自由的舞蹈模式與即興表演的開放性空間也是其在漫長歲月中得以流傳百年的重要因素。民俗場景下,民間舞的包容性為藝人個人風格展示提供了活性的開放空間,為民間藝人個性化創造提供了可能性。同理,在教學應用中,可根據民間舞的開放屬性,結合藝術發展的方式,提煉典型的核心要素,進行限定性即興表演或者動作編排,為教學環境下的民間舞蹈提供相對自由開放的表演空間,讓民間舞的教學組合呈現出不拘于規訓的表演活力,強化學生對民間風格要素的認知、民俗角色的理解與動作風格的把握,進而拓展學生敢于在風格限定下進行創新的開放意識。

何為限定?何為開放?如何把握民俗要點成為重要基礎。例如,膠州秧歌的傳統“掂包扭子”的節奏型是民俗要素,不同角色的性格特征是風格限定,在掌握風格組合的前提下,將原節奏型進行拆解重構,保留其核心要素,在保持角色動作味道的同時,根據人物角色特征,通過節奏、空間路線的變化,重塑動作原有的路線,形成一組新的掂包扭子動作。基于教學實踐,此方式的應用,大大提升了學生對傳統角色的理解和再創造能力,讓規定動作轉化成了創新性動作,豐富了教學組合的活力。

(三)深化教學組合的文化內涵

傳統民間文化大多源自于人們的真實生活或是對美好未來的期待,這種真實感也決定了傳統民間舞蹈的審美特點。膠州秧歌五個表演角色源于一家五口的家庭結構與乞討賣藝的生存方式,承載了幾百年發展流傳的鄉土文化特性。清朝詩人宋觀煒《秧歌詞》形象地描繪出不同角色的舞姿舞態、舞情舞境,塑造出歷史場景下鮮活的人物形象,印證了膠州秧歌獨特的民俗文化色彩。

在角色教學的實踐應用中,以詩詞中描繪的環境場景作為角色組合的文化導入,配以膠州秧歌傳統小調,以邊舞邊跳的形式體現不同角色情態與動態,加強學生對于人物角色的深層理解,提升膠州秧歌肢體訓練的文化意識,讓詩詞中的民俗內涵與文化意味通過舞蹈方式得以傳承。

從民間中來,到課堂中去,通過對膠州秧歌傳統角色的情態、舞姿、個性、風格的分析,提煉整理出具有典型角色特征的動作,建立兼具訓練性、風格性與表演性的教學組合。通過不同角色產生的發力方式與動作質感,表達不同的情緒狀態,訓練學生角色塑造力、身體控制力以及情感的表現力。在規定模式的教學組合中,依據民間舞蹈開放包容的特性,拓展教學組合的靈活空間,打破教學組合的固定性,在限制中尋求教學組合的創新性轉化。以膠州秧歌民俗特征為起點,以民間舞蹈世代傳承的文化積蘊為依托,在潛移默化中,將膠東地域民俗文化進行活態傳承并貫穿教學始終。為有源頭活水來,膠州秧歌的潺潺流水也當源遠流長、奔流不息。

參考文獻:

[1]寧藝.談膠州小戲秧歌搶救的必要性[D].北京:北京舞蹈學院,2014.

[2][3]呂文斌,胡志蘊,高鋒,蔡鐵原.膠州大秧歌[M].北京:文化藝術出版社,1992.

[4][5]膠州市文化志辦公室編印.膠州市文化志1840—1987[M].膠文內刊,1992.

[6][8][9]明文軍.從民間自然形態走向科學化傳承之自覺——中國當代民族民間舞蹈教學體系的建構與發展[M].上海:上海音樂出版社,2015.

[7]馬力學.中國民間舞教材及教學法(上)[M].北京:國際文化出版公司,1988.

[10]李素華主編.中國民族民間舞蹈集成·山東卷(青島分冊)[M].內部資料,1989.

[11][13]中國民族民間舞蹈集成全國編輯委員會,《中國民族民間舞蹈集成·山東卷》編輯委員會.中國民族民間舞蹈集成·山東卷[M].北京:中國ISBN中心,1998.

[12]王雅倩.膠州秧歌的歷史與形態研究[D].北京:中國藝術研究院,2016.

(責任編輯:李鴻熙)