民族旅游區大學生跨文化交際意識培養及外語交際能力提高策略

常 暉 石春燕

摘要:文章闡述跨文化交際意識培養的重要性與必要性,并以民族旅游區-世界遺產張家界為例分析了該區大學生在跨文化交際中所存在的問題,提出了培養和提高該區大學生跨文化交際能力的有效策略。

關鍵詞:跨文化交際;文化差異;外語教學改革;民族旅游區

中圖分類號:G642文獻標志碼:A 文章編號:1002-2589(2009)32-0202-03

隨著經濟的全球化,跨文化交際活動將越來越頻繁,信息時代的到來和因特網的出現給我們提供了擴展知識、學習和了解不同文化的機會,中國入世與國際的接軌,跨文化交際機會勢必大增,時代迫切需要既有專業知識,又有跨文化交際能力的人才,中國學生將面臨著嚴峻的知識挑戰、能力挑戰,尤其是跨文化交際問題的挑戰。因此,中國學生跨文化交際意識的培養迫在眉睫。對于民族旅游區——世界遺產張家界的大學生而言就更為重要了。誠然,在進行跨文化交際的雙方,要確保跨文化交際的順暢,還必須在對本國優秀傳統文化多加了解的同時,加強與深化對他國文化的認識,以塑造完整的跨文化人格。本文以世界遺產張家界為例討論如何通過外語教學改革培養大學生跨文化交際意識以提高外語交際能力,為促進該區旅游經濟發展提供優秀翻譯人才保障。

一、培養跨文化意識的重要性和必要性

“跨文化交際”(interculturalcommunication)這個術語可以指母語者和非母語者之間的交際,也可以指任何在語言和文化背景方面有差異的人們之間的交際。它作為一門獨立的學科是在70年代末形成的,是傳播學(communication)的一個新的分支。“跨文化交際”這個術語最早是1959年美國文化人類學家愛德華·霍爾(Edward THall)在其經典著作《無聲的語言》中使用的。美國詩人愛默生說:“語言是歷史的檔案”。這句話深刻表明語言對跨文化研究的重要性。

“交際能力”這一概念是由美國社會語學家Hymes 針對Chomsky的“語言能力”提出來的。Hymes提出的交際能力可理解為一個人對潛在語言知識和能力的運用。他認為交際能力包括以下四個參數:(1)合乎語法,某種說法是否(以及在什么程度上)在形式上可能;(2)適合性,某種說法是否得體,(3)實際操作性,某種說法是否實際出現了。其中適合性和得體性的實質就是語言使用者的社會文化能力。當然,要提高學生的交際能力,聽、說、讀、寫—綜合能力的培養也不可忽略。

交際與文化密不可分,交際中不可缺少文化,沒有文化的交際會變得枯燥、乏味、空洞無韻味;相反,文化離不開語言交際,因為語言是文化的載體,離開交際的文化將變得毫無意義。而不同文化有不同的取向(1)個人主義;(2)愿意承擔風險的程度;(3)權力差距;(4)男女傾向;(5)人性;(6)人與自然的關系;(7)時間取向;(8)活動取向;(9)關系的取向;(10)語境;(11)正式和非正式;(12)直言快語與人際關系和諧。不同的民族,不同的文化觀念決定了期間言語準則的差異。例如:中國人提倡大公無私,而美國人卻十分崇拜個人奮斗,英語中以“self”為前綴的單詞像self-appointed,self-government,等高達一百多個,“DIY”一直十分流行。這種語言現象在漢語詞典中是找不到的,這充分體現了西方人個人主義的價值取向,也表明了美國主流文化最重要的模式。英美人喜歡在恭維對方后得到“Thanks”的回答,而被恭維的中國人卻總用“NO”回答明示謙虛,在某種程度上,他們很難理解中國式的謙虛。中國人在生活方式上比較正規、講究,西方人卻崇尚順其自然,有這樣一個例子足以說明中西方人們的價值取向不同。這是兩位太太臨死前的對白,中國老太:“這輩子我終于積攢足夠買一棟房子的錢啦!”外國老太:“這輩子我很幸福,終于將購房所借貸款償清了!”通過兩位老人的對白,中國老太與西方老太的享樂觀的不同導致了不同的價值取向。

以上事例無一不說明在交際中培養跨文化交際意識的重要性及必要性。此外,要成功地進行跨文化交際,還需弄清文化最直接影響交際的特征:(1)文化是通過學習獲得的;(2)文化具有世代相傳的屬性;(3)文化是基于符號的;(4)文化是動態的;(5)文化是一個整體;(6)文化是以民族為中心的;(7)文化具有順應性。這些特征使我們懂得不同的民族,其文化也是大相徑庭的。因此,學習者不僅要了解自己文化的規則,而且還要懂得對方文化的規則。Wolfson指出:“在與外國人接觸當中,講本國語的一般能容忍語音或句法錯誤。相反,對于講話規則違反常常被認為是沒有禮貌,因為本族語不大會認識到社會語言學的相對性。”胡文仲的研究也證實了“文化錯誤”常常比語言錯誤更嚴重,因為前者容易造成外國人與中國人之間感情的不快,有時,甚至影響國際關系。

綜上所述,在民族旅游區,跨文化交際意識的培養是提高學生外語交際能力的重要前提。在外語教學中應融入目的語文化的教學,學生在習得語言的同時也習得文化。從而進一步提高學生跨文化交際的能力。

二、跨文化交際意識培養中存在的問題

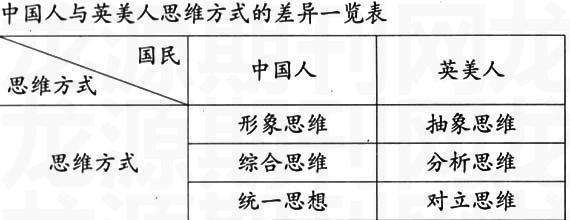

(一)中國人與西方人思維方式的差異

跨文化交際涉及到許多學科,其中之一是語言學,因為語言和思維有著非常密切的關系,通過不同文化的語言文字的對比可以分析人們的思維特點。例如美國語言學家卡普蘭(RobertKaplan)認為, 中國人和韓國人的思維方式是曲線式的(indirection),類似一種渦輪線(gyre);英、美人的思維方式是直線式的(Linear),而日本學者提出日本人的思維方式是“點式”(dots)的。

這種思維方式的不同,就導致了同一情況下不同的言語與行為。下面以第二種不同思維方式為例說明。

例如:傳統的中醫學理論就是中國人綜合思維的典型例證。中醫認為,人體是各部分器官有機聯系起來的一個整體,并用陰陽五行學說明五臟之間相互依存,相互制約的關系。中醫治病是從全局著眼,綜合考慮、辨證、施治,而西醫是根據人體九大系統的生理結構來解釋病理現象,治病從細節著手,按“部”就班,頭疼醫頭,腳疼醫腳。這是西方人偏好分析的體現。

思維方式的差異是文化深層次的差異,這種差異是造成跨文化交際障礙的主要因素。因此,在教學中適當分析這種思維方式的差異是有必要的。

(二)跨文化交際中語言及文化知識了解甚少

眾所周知,大部分中國學生學了好幾年的英語卻不能同以英語為母語者交談。誠然,膽怯是一個方面的原因,而不知如何使用語言也是一個重要的方面。他們談話時的語言形式沒有問題,但是這些形式的功能在特定的語境中就不是那么的得體,這是語言方面的問題;或者他們以本民族的文化為中心,不考慮英語民族的文化,這是缺乏跨文化交際的知識問題。這些問題集中表現在以下兩個方面:

1.語用文化欠缺,在跨文化交際中生搬硬套母語的語用原則。一般說來,學習者的文化差異敏感性(culturalsensitivity)越強。其語用能力也就越強。而這里的語用文化是指語言使用的文化規約,即把語言社會背景和人際關系相聯結起來所應當遵循的規則。包括因社會背景不同而產生的潛在觀念的差異,話語使用場合的不同,語言信息的差異等等。在學習外語過程中,由于受本民族思維定勢、文化習慣影響,大學生常把本民族文化帶入跨文化的交際情景中,不自覺地把漢語的使用規則套用與外語,違反了外語的語用原則。對于哪些話該講,哪些不該講;哪些模式是不合乎習慣,不可接受的等往往都心中無數,真正進入交際角色便顯得茫然不知所措。

2.語義文化欠缺,對外語的文化內涵缺乏足夠的認識。語義文化是指語義系統所包含的文化內容和所體現的文化精神。包括詞語中所反映的習俗文化信息,有特定文化背景的成語典故、諺語等。由于文化背景不同導致社會觀念不同。對同一事物或現象都會有不同認識,如不加以比較,不加注意,一味地以母語文化模式去套用,就會引起誤解。例如:一對年輕的英國夫婦到張家界旅游。因張家界人對百合花情有獨鐘,認為它代表“百年好合”的意思,在送機前,導游小姐為表示友好和禮貌,特送給客人一條繡滿百合花圖案的絲巾,可不料這對夫婦顯得異常悲傷和沮喪。原來,百合花圖案在英國人眼中視其為“死亡”。導游小姐由于缺乏語義文化而影響了與外國友人的感情。再如:烏龜與國罵的關系基于這樣的認識建立起來的,說某人是烏龜對他是一種侮辱,由于這種母語國人皆知,故稱之為國罵。而在把烏龜看作是長壽與毅力的象征的西方人看來,中國人這種自然,順理的關系難以成立。

世界遺產張家界的學生,特別是基礎階段的學生對西方社會文化都了解不多,對其文化內涵更是缺乏足夠的認識,從而在理解和表達上很容易造成偏差,導致交際失敗。1990年,胡文仲曾指出: “只有了解和理解了這些文化因素的差異,并且具有成功地與他文化成員交流的真誠愿望,才能最大限度地克服這種看法差異制造的交流障礙。”可見,研究跨文化交際的目的是提高人們對于文化差異的敏感性,促進文化間的交流和理解。當學生了解更多的中西文化差異,養成用跨文化意識去認識事物的習慣后。在交際過程中就會避免文化休克(cultural shock)現象(文化人類學家奧伯格KalveroOberg 1960提出),獲得成功的交際體驗。

三、培養跨文化交際意識是提高學生外語交際能力的策略

(一)加強大學英語教學的文化內涵,培養學生的國際視野

中國“入世”以后,隨著國際交往的更加頻繁,人們將面臨如何與來自不同國家、不同文化背景的人相互溝通、交流和合作的問題。一定的文化背景知識有助于更好地掌握語言,提高其語言交際能力。高校教師在培養自身較強的跨文化意識的同時,在英語教學中也應加強“文化導入”的深度,這不僅能讓學生避免由于文化差異而引起的交際障礙,而且也能使學生利用英語這一工具,接觸世界各國優秀文化遺產,提高文化品位和審美情趣。在課程設置方面,應開設如文學欣賞、歷史、藝術等選修課程,滿足不同學生的要求。同時,教師也應該訓練學生使用英語介紹、宣傳中華民族和燦爛文化,使他們不僅吸收外來文化的精華,也成為我國對外文化交流、溝通的使者。

(二)運用比較法教學模式,更大程度使學生獲得跨文化交際的文化敏感性

比較法是跨文化語言教學中一個極為重要的手段,“有比較才能有鑒別,”只有通過對比才能發現母語和目的語語言結構與文化之間的異同,從而獲得一種跨文化交際的文化敏感性。采用對比分析法,還能使學生了解不同語言的文化背景,學會不同文化的交際模式,增強語言使用的跨文化意識,從而切實提高學生的外語交際能力。

(三)建議開辦英語講座,看英文錄像、電影和幻燈片;開展中國文化與英、美文化交流活動,鼓勵他們與以英語為母語的人接觸,鼓勵他們廣泛閱讀英文原版的詩歌、小說、戲劇等。

(四)利用民族旅游區張家界這一于1992年已被聯合國教科文組織譽為世界自然遺產所特有的地域優勢充分搭建對外交流平臺,尤其是每年兩次來該區高校進行為期半月的文化交流團,顯然為張家界大學生帶來了極好的口語交流及文化交流的機會。此外,每年近五十萬人次來該區游覽觀光的外國游客,無疑需要我們的大學生充當翻譯,無形中也為其提供了較多的交流機會。

四、結語

綜上所述,在民族旅游區—世界遺產張家界,培養大學生跨文化交際意識是提高其外語交際能力的一個重要途徑,也是為該區旅游經濟可持續發展提供高素質復合型人才需要的保障。本文僅論述了張家界地區大學生跨文化意識培養的重要性,跨文化交際中所存在的問題以及學生交際能力培養的策略等方面問題,筆者認為對高層次和深層次文化如哲學、宗教、價值觀、時間取向等文化問題更值得進一步深入地探討。

參考文獻:

[1]Brown H D.Principles ofLanguageLearning and Teaching [M].(3ndedition)NJ:PrenticeHallRegents 1993.

[2]Dell Hymes. On Communicative Competence [M].University of Pennsylvania Press,1972:2-5.

[3]Edward Hall. The Silent Language[M]. Oxford University Press, 1959:25-28. [4]E.Sapir.Language:An Introduction to the Study of Speech[M]. New York:Harcour Brace and Company Press,1921:233-235.

[5]Larry A. SamovarandRichardE.Porter. CommunicationBetweenCultures[M].Shanghai:Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

[6]Littlewood W.Foreign and Second Language Learning[M].Cambridge University Press,1984.

[7]N.Chomsky.SyntacticStructure[M].Hague:Morton Publishing Company Press, 1957.

[8]National Tourism Administration of the Peoples Republic of China,ed.,2003:212-213.

[9]曹文.英語文化教學的兩個層次[J].外語教學與研究,1998(3):14-16.

[10]戴煒棟.外語教學與教師專業發展[M].上海:上海外語教育出版社,2006.

[11]段亞芳.高等院校旅游英語專業教學探討[J].世界教育信息,2007,(10):59-61.

[12]馮亞渠.以旅游英語為載體培養大學生語用能力[J].東北亞論壇2004(9):140-143.

[13]關世杰.跨文化交流學—提高涉外交流能力的學問[M].北京:北京大學出版社,1995.

[14]高一虹.文化定型與跨文化交際悖論[J].外語教學與研究, 1995,(2):35-37.

[15]吉哲民,李冬梅.淺談中國學生的外語交際能力[J].外語界,2001,(3):56-59.

[16]袁彩虹,郎紅琴.母語文化的負遷移與英語教學[J].外語與外語教學, 2000,(8):66-68.

Strategies on Impoving Students'Awareness of Coss-Cltural Communication and Their Communicative Competence in National Tourist Area

——A Case Study of Zhangjiajie World Heritage Sites

CHANG HuiSHI Chunyan

(Foreign Languages College of Jishou University, Zhangjiajie, Hunan,427000)

Abstract: This paper expounds the importance and essentiality of developing the student's awareness ofinterculturalcommunication[IC]; furthermore taking the world natural heritage-Zhangjiajie as sample, analyzes current existing IC problems among the students; some effective countermeasures on how to foster the student's awarenessofIC are discussed as well.

Key words: intercultural communication; cultural differences; English teaching and learning reform; ethnic tourism area