誘導學生思維 挖掘內在潛能

彭土連

摘 要:高中地理新課程的改革主要強調了教學過程中學生的主體地位和教師的引導作用,它的教學重心著力于教會學生如何“學”,注重學法指導,突出學生自學,重在培養學生的學習能力和創新精神,使主導作用和主體作用和諧統一,真正實現教學相長。

關鍵詞:創設情境;自主預習;合作探究;精講釋疑;跟蹤訓練

在高中地理教學的過程中,如何避免由教師的一言堂變為學生放任自流的“放羊式”,真正做到課堂形散而神不散,啟發誘導學生思維,挖掘學生內在的無限潛能?下面筆者結合自己的教學實踐,談談高中地理教學中如何發揮教師引導的作用。

一、創設情境導興趣

新授課導入的目的在于組織教學,把學生的注意力從課間休息吸引到課堂上來;在于溫習舊課,為新課的學習架橋鋪路;在于造就一種態勢,讓學生產生旺盛的求知欲。教師可在課堂教學中,采用故事開引、巧設懸念、設疑質疑、妙語解頤、游戲導入等方法,激發學生對知識產生興趣,對學習本身產生興趣,促使學生思維活躍起來,真正實現變“苦學”為“樂學”的目的。例如:在進行“常見天氣系統”教學時可以以故事(如采用三國故事視頻:火燒葫蘆嶼)導入;或以優美的描寫天氣的詩句(如“黃梅時節家家雨,青草池塘處處蛙。”“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂,借問酒家何處有,牧童遙指杏花村”)導入;或以多媒體課件展示茂名近期的天氣預報視頻錄像,請同學概括天氣播報中的一些關鍵詞,并說一下有關諺語等方式導入。如此,導入鮮明生動,學生樂聽樂學,寓教于樂。

二、自主預習導學法

陶行知先生的主張是“好的先生不是教書,不是教學生,乃是教學生學”。教師不僅要授予學生知識,更重要的是授予學習方法,引導學生掌握規律,起到穿針引線、畫龍點睛的作用。教師在上課前可將預先編寫好的學案發給學生,引導學生有目的地對教材進行預習,填寫學案,建構粗略的知識體系,并要求學生把預習中有疑問的問題做好記錄。這種有目的的預習可使學生對重點、難點心中有數,有的放矢,上課可緊跟老師的設計思路,高效地參與實踐,積極思考,捕捉更多有用信息。在課堂上,教師可以再給學生適當時間,以合適的形式(比如朗讀、默讀)把教材、學案再看一遍。教師在此過程中要來回巡視,并收集學生自學中存在的疑難問題和不足之處,注重對學生學習方法的引導。例如,在學習“地球自轉的地理意義”時,對于地球的自轉周期,有的同學可能會在學案中填寫一天或一日,教師可以對該生做適度指導:這種說法不確切,請看課本的敘述。至于為什么不確切,不在此時講解,可讓他們自己找答案。對于地球公轉的周期、極晝極夜的范圍敘述、北極圈及其以北的地區與北極圈以北的地區等的表達,也可以按此方法來指導學生糾正不確切的說法。總之,教師要學會有效啟發、善于知道和訓練學生,真正起到導的作用。

三、合作探究導思維

將教學內容恰當地問題化處理,科學合理地提出具有層次

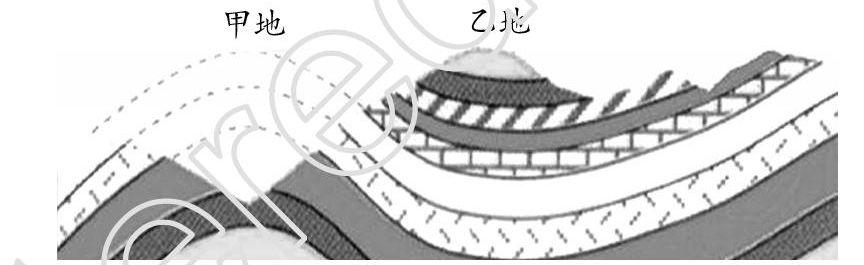

性、梯度性、循序漸進的問題,是導思維的關鍵。因此,在學生自學的基礎上,教師應組織學生緊扣教材、學案,針對學案中的問題展開討論交流。引導學生討論時,教師要創設民主、和諧、平等、自由的情境和氛圍,要求學生大膽質疑、敢于爭論并各抒己見,這是培養學生創造性思維的最佳時機。在合作探究的過程中,大家一方面共同分享彼此的智慧,一方面又在他人思想的啟迪下發掘著自己的智慧,使思想認識不斷提高,使思維向縱深發展。例如,在學習內力作用的“褶皺”這一知識點時,我在學案中設計了相關問題讓學生去探究。讀下面“某地地質剖面示意圖”,回答下列問題:

(1)你知道造成甲地地質構造頂部缺失的可能原因嗎?

(2)如果在這里修一條東西向的地下隧道,應選擇甲地還是乙地?請闡述你的理由。

對于(2)問,有學生這樣設計:我選擇甲地,因為甲為背斜構造,巖層向上拱起,具有較強的穩定性和安全性;地下水不易滲漏,洞內較干燥。還有學生這樣設計:我選擇乙地,因為乙為向斜構造,向斜槽部巖石堅硬不易被侵蝕,穩定性和安全性更好;而甲為背斜構造,背斜頂部因受張力作用易被侵蝕,安全性不好。

對此,學生展開了激烈的爭論,思維的火花相互碰撞。這時,教師可以利用問題“橋洞為什么都是拱形的”來引導,并注意保護好學生的好奇心和求知欲,把這樣的問題放在最后,引導學生查找資料或找物理老師了解力學的相關知識。

四、精講釋疑導歸納

精講釋疑就是在學生自學、討論交流的基礎上,教師根據教學重點、難點及學生在自學交流過程中遇到的問題,抓住要害,講清思路,明晰事理,并以問題為案例,由個別問題上升到一般規律,以起到觸類旁通的教學效果,使學生在教師指導下歸納總結本節課所學的重點內容、規律,構建知識網絡,使知識能條理化、系統化和整體化,形成一個完整的科學體系,從而培養學生的分析能力和綜合能力。例如,在進行“世界表層洋流的分布”教學時,通過“洋流成因示意圖”“洋流分布圖”等各類型圖的分析,引導學生從局部到整體,逐步得出洋流的分布規律:(1)以副熱帶海區為中心的大洋環流──北半球呈順時針方向流動;南半球呈逆時針方向流動;(2)北半球中高緯海區的大洋環流呈逆時針方向流動;(3)南極大陸外圍的西風漂流環繞南極大陸由西向東流動;(4)北印度洋海區冬季洋流自東向西沿岸流動,與赤道逆流一起構成冬季環流,呈逆時針方向流動;夏季洋流自西向東沿岸流動,與南赤道暖流一起構成夏季環流,呈順時針方向流動。在此基礎上還應該進行思維拓展,引導學生進一步根據“世界洋流分布圖”歸納出寒暖流的緯度分布規律:中低緯大陸東岸(大洋西岸)為暖流,大陸西岸(大洋東岸)為寒流;中高緯大陸東岸(大洋西岸)為寒流,大陸西岸(大洋東岸)為暖流。通過層層深入的引導,培養學生的歸納能力和自我思考的意識,并對學習內容作概括總結,做到提綱挈領,全面準確。

五、跟蹤訓練導反思

每節課的跟蹤訓練是復習鞏固地理知識的必要手段,也是提高地理知識遷移和應用能力的有效方法。在習題訓練中不能只注重做題的結果,還要引導學生重視解題的過程及解題后的反思。反思能促使學生多層次、多角度地對問題及解決問題的思維過程進行全面的考查、分析和思考,從而深化對問題的理解、優化思維過程、揭示問題本質、探索一般規律、溝通新舊知識間的同化和遷移、深化對知識的理解。每解答完一個題目后應反思題目所涉及的地理基礎知識,使知識點和題目掛鉤,進行知識的補漏。這樣既可夯實基礎,又可優化知識結構,便于知識的消化、貯存、提取和應用。例如:學習“地球的運動”之后,可讓學生做如下習題:我國沿海某省一個課外小組測得當地日出、日落時間分別為北京時間6:40、16:40。據此回答:

1.該地的經度約為( )

A.1200E B.1250E C.1150E D.1100E

2.該月可能在( )

A.11月 B.9月 C.7月 D.5月

3.該月可能出現的現象是( )

A.南海海水經馬六甲海峽流身南海

B.印度洋海水經馬六甲海峽流身南

C.拉普拉塔河進入枯水期

D.印度河進入豐水期

在解答時應引導學生反思:①是否理解了地球運動的地理意義(晝夜長短的變化規律);②是否掌握了地方時的計算方法;

③是否了解印度洋季風洋流的流向;④是否記住了拉普拉塔河和印度河的水文特征。學生在反思本題所考的知識點之后,就有了正確的思維起點及終點,解題能力就有提高,正確率也會相應提高。

高效課堂變教為誘,變學為思,促使學生從“苦學、死學、難學、學會”變為“樂學、活學、易學、會學”,有效觸摸教育的本真。我堅信:“千淘萬漉雖辛苦,吹盡黃沙始得金。”只要我們正確發揮教師的引導作用,為所有的學生創設一個表現自己才能的舞臺,堅持深入探索,就能讓學生在自主學習和獨立思考中提高思維能力,激發內在潛能,不斷超越自我。

參考文獻:

[1]袁金華,魏所康,朱川彬.課堂教學論.江蘇教育出版社,1996-12.

[2]鐘啟泉,崔永漷,吳剛平.普通高中新課程方案導讀.華東師范大學出版社,2003-10.

[3]朱新梅.中國教育學刊.簡論主體性教育在我國的發展.中國教育學刊,2001(4).

(作者單位 廣東省高州中學)