基于后果評價的法律適用方法

摘 要:基于后果評價的法律適用是司法裁判的必要形式和具體方法,其邏輯機制在于裁決后果逆向地影響裁判依據的選擇。確需改變按照既定規則的法律推理及論證結構是基于后果評價的法律適用方法應用的條件,其旨在為疑難案件司法確立正當的裁判規范。司法裁決的抽象后果或稱“規范性后果”是法律適用通過后果評價而為合理裁判的可依賴后果。既定法秩序內的根據是法律適用后果評價實質衡量中具有優先性的理由,而既定法秩序外的根據以其屬性和功能對后果評價的實質衡量發揮著特殊作用。

關鍵詞:后果評價;法律適用;裁判規范;抽象后果;實質衡量

中圖分類號:DF03

文獻標識碼:A

時至今日,對于法律方法論而言,羅伯特·阿列克西的以下論斷已不是新鮮的話語,即“在許多情形(案件)中,那種對某個法律糾紛作出裁決可以用某個單稱的規范性語句來表達的法律判斷,并不是在邏輯上從預設有效的法律規范連同被認為是真實或證明是真實的經驗語句之表達中推導出來的”[1]。我們知道,由于一些固然的原因

對于疑難案件產生的原因,較有共識的有:1.規定本身過于模糊;2.規定之間存在矛盾或沖突;3.事實法律本身沒有規定,即存在漏洞;4.由于社會發展或新情況的出現,原有法律規定已經不合理。

而就判例法體系而言,既有判例也不可能構成無所不包的網,因為世界是由無數不斷推陳出新的事態所組成的。(參見:林立.法學方法論與德沃金[M].北京:中國政法大學出版社,2002:8;張文顯.法理學[M].北京:高等教育出版社,2011:235.)

,司法中的疑難案件是不可避免的,甚至是普遍存在的。人們越來越認識到,法律不可能成為一個完美自足的、連貫且封閉的體系,構成司法結論的理由也并非只是立法者所創制出的既有法律規范,主張“在敞開的體系中論證”代表了法律適用觀念的一種必然趨向[2]。在以上背景下,各種切合實踐理性的法律發現模式和法律適用思維在司法活動得以擴展,同時,隨著后果論在關于法學的現代方法論的論辯中獲取了一定影響,基于后果評價的法律適用成為司法裁判的一種形式。

在司法現實中,基于裁決后果的評價通常成為司法者甄別和確認各種可供選擇且相互競爭的裁判根據的重要思路。畢竟,作為國家權力運作的體現,司法對當事人,對一定時空背景下人們的行為模式、社會關系乃至整個社會秩序都會產生某種或多種影響,以致帶來各種可能情形的后果。據此,“從兩個相互抵觸的規則之間做選擇也就意味著在兩種被認為是相互對立的社會行為模式之間做選擇,適用這項還是那項規則獲致的后果會大為不同。”[3]所以,基于裁判后果的評價成為一個合理的司法裁決應考慮的理由:在處斷案件時,司法者理應對展現在其面前可供選擇的不同結論所可能造成的后果進行權衡,以獲得較為可行的決定。通過基于后果評價的考量,“裁判案件的法官識別并辯明在復雜的法律判斷中交織在一起的不同路徑,以謀求某種解釋經過后果考慮后總的來說比其他可能的解釋都能更好地體現法律敘述。” [4]

然而,基于后果評價的法律適用在其自身的可把握和可操作性方面一直面臨著諸多難題,特別是在現代法治主義場域和語境下,如何就基于后果評價的法律適用在形式主義的規則之治與實質正義的正當尋求之間實現一種良好平衡,是法律方法論亟需探究的重要課題。只有從理論上解決這些問題,基于后果評價的法律適用方法才能真正成為一種理性工具,現實中司法者對這種裁判模式的運用才會由自發轉化為自覺,并使其發揮積極的作用,否則,司法裁判的合理運行仍將是難以想象的。鑒于以上認識,基于后果評價的法律適用之基本機理及其方法的常規定位,法律適用可依賴的裁決后果類型及其條件、標準與實質衡量根據等,就成為本文的研究對象。

一、基于后果評價的法律適用的基本機理

(一)后果論在司法裁判中的應用

從學理上看,就方法論根源而言,后果論式的行為決策模式最初理論基礎可以考察到傳統道德哲學中的后果論,基于后果評價的法律適用方法也得益于后果論在法學進而在司法領域的應用。

傳統道德哲學中的后果論要求人們把對行動的后果的考慮作為戒律,并以人的行動所導致的后果作為判斷行為在倫理上對錯的標準。隨著當代實踐哲學的發展,后果論被倫理學、經濟學等廣泛應用于依靠實踐理性作出正當決策的論證上。阿馬蒂亞·森認為,后果論所表達的意義就是“任何行動(或規則、策略,等等)的選擇都要以挑選一種備選項為基礎,而這種備選項不會產生比任何其他可獲得的備選項更差的總體后果”[5]。后果論體現了選擇的合理性觀念的核心理念,即如果一個人追求某個目標的可欲性,而且如果他有兩個選項之間的一種選擇,其中一個選項必定使這個目標實現得比另一個選項更好,那么選擇前者而不是后者就是合理的[6] 。總體來說,后果論既關涉可能被選擇的行為或決定本身,又關涉所被選擇的行為或決定的理由和根據 黑格爾認為,“根據即是有一個后果的東西”,“根據之所以是根據,即因為它有提出理由的能力。”(參見:黑格爾.小邏輯[M].賀麟,譯.北京:商務印書館,1980:261-262.)

,而這種理由和根據對最終被選擇的行為或決定而言是基于后果主義的。

后果論在法學領域的應用肇始于功利主義法學理論的發展。在早期功利主義法學家的視野中,最看重的就是法律的后果或效果,要以是否能促進社會“最大多數人的最大幸福”作為立法者制定法律的基本原則[7] 。在司法方面,最初的實踐者進行后果衡量的目的是填充裁判中的規則漏洞,以盡可能地實現立法者所追求的目標,它通常被看作對法律進行目的論解釋的一種手段。后果論在法學中的廣泛應用主要隨著實踐理性議題在法律理論中的充實討論而發展,于此背景下作為能夠為選擇和決定提供理性根據的后果論在具有鮮明實踐特性的司法場域受到推崇。例如,克里勒認為,“取得裁判的最重要要素是:預期將發生的后果,并且以‘更根本的利益為準,對涉及的利益作‘無所偏倚的衡量。”[8]拉倫茨也稱,在有些事例中,倘若借助狹義的法律解釋不能獲得確實可靠的結論,可以從事“超越法律之法的續造”,如是則法院自應考慮其一般經濟上及社會上的后果[8]238。

當然,基于后果評價的法律適用之勃興也來自于司法自身的發展需求。對于司法實踐中產生后果取向的緣由,德歇特的概括M. R. Deckert, Folgenorientierung in der Rechtsanwendung, München 1995.轉引自:張青波.以裁判后果論證裁判[G]//法哲學與法社會學論叢.北京:北京大學出版社,2008:45.認為:1制定法中的漏洞和缺陷不得不給法官留出了決定空間;2司法調控和塑造社會功能的最優化,要求考慮社會影響;3法官法的發展使法官逐漸意識到自己社會工程師的角色,從而有意識地更多發揮了塑造社會的角色;4法學對社會逐漸生活化的回應產生了法學的社會學化、經濟學化和生態學化。與傳統從法律規則到裁判結論的司法理念相比,在基于后果評價的法律適用思維中,裁決結論不再是一種簡單地被法律規則和被認定的事實所蘊含出來的產物,毋寧成為一種可以發生影響力的因素,反過來成為司法者選擇或不選擇某個法律規則的動因,以便尋求對案件更為恰當地裁斷的良好理由。

(二)基于后果評價的法律適用之邏輯機制

從一般意義上講,作為一種從后果出發的法律思維和方法,基于后果評價的法律適用要求司法者在對案件作出裁判以及為其裁決結論尋求理由時,裁決所可能引致的某些后果應該被作為司法權衡的重要標準,裁決結論的選擇應當建立在司法所能帶來的一定后果上,裁決的良好后果是可選裁決結論的正當根據。可以說,這是一種與傳統的司法裁決形成過程及其邏輯機制相異的一種法律適用方式。

在法律形式主義司法范式下,司法裁決結論的得出過程以及邏輯機制,從簡化的意義上可以被理解為一種“法律規范×案件事實=裁決結論”的三段論推理,作為法律職業界的主流觀念,司法者也以演繹論證的形式陳述和闡釋他們對案件結論的理由。法律推理的演繹模式意味著一個法律裁決的內容應該是由一組事先存在的事實和規范前提所決定的結果[9]。在這種思維和方法的統攝下,司法者對案件作出的裁決結論是適用既有法律規范的結果。這種法律適用體現的是法治對司法活動的一種合法性控制,這種控制“旨在設定司法依據的有效淵源,以在個案判決中實現法律對司法過程的直接約束和指引,并在社會生活中實現法律對公共行為的間接規范和引導”[10]。

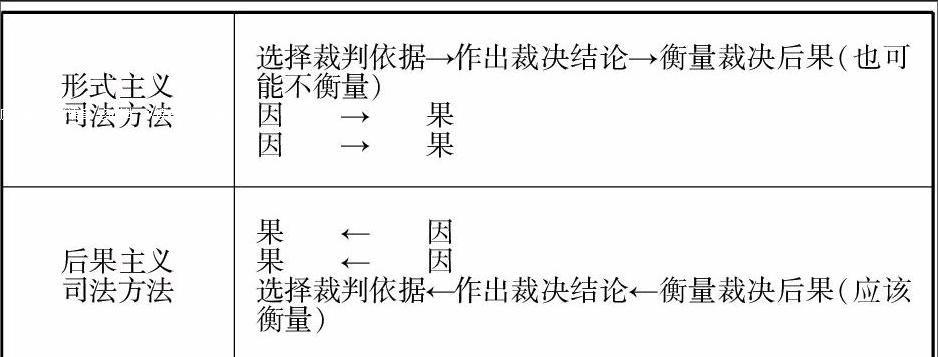

基于后果評價的法律適用可謂是對傳統司法過程推理機制的反向運動,它改變了司法過程只是自動售貨機式的直接演繹,改變了法官只是被動的“宣布法律的喉舌”的角色,也改變了裁判依據的選擇與裁決結論之間的先后次序。在這里,顯而易見地,基于后果評價的法律適用要求司法者為案件裁判和糾紛解決考量裁決結論所能夠帶來的后果,并以對后果的論證來決定選擇哪一種裁判路徑。這種基于后果推理的法律適用過程及其運作機理顯然使得法官在裁判依據和裁決結論之間的思維順序發生了重大改變。如果把這種后果主義的司法方法與和形式主義的司法方法以“作出裁決結論及其后果衡量與裁判依據選擇之間的關系”為線索進行比較,如下圖示可展現其蘊含的邏輯機理該圖原型取自已有研究對后果主義司法推理模式與形式主義司法推理模式的比較,參見:秦策,張鐳.司法方法與法學流派[M].北京:人民出版社,2011:341.

由此,法律適用不再是簡單地自上而下的邏輯涵攝,基于后果評價的法律適用思維強調裁判依據的選擇對裁決結論后果的倚重,要通過考量(甚至是反復地思慮)不同裁決結論的可能后果來理解裁判依據選擇的不同意義:司法者如何選擇確定作為個案裁判理由的規范依據,要視其如何理解裁決結論所可能導致的后果而定,裁決的合適后果才是正當理由。所以,基于后果評價的法律適用要求司法者對裁決后果的考量能夠實質性地影響到對案件裁判理由的選擇,即裁決的后果應當逆向地影響到對案件的法律適用。

二、基于后果評價的法律適用方法的常規定位

既然基于后果評價的法律適用強調裁決結論的后果逆向地影響裁判依據的確定,那么這種法律適用形式是否就是主張用裁決后果的衡量取代通常的規則論證,用裁判后果決定司法結論呢?其實不然。基于后果評價的法律適用之邏輯機制展現了后果思維和方法在司法場域發生并發揮作用的機理和工作原理,但并不表明把整個司法過程就等同于如下簡單結構:裁決后果→司法結論。為了澄清這其中的問題,必須討論基于后果評價的法律適用方法在司法裁判中的常規定位問題。

(一)基于后果評價的法律適用方法旨在為疑難案件司法確立裁判規范

在現代法治國家所確立的制度框架內,法律是由一套應對各種事態的規則構成的有機體系,這些規則通過法定途徑產生并獲得了一定的效力,而“法院的基本責任,是適用那些在技術上有效成立的規則例如那些名正言順頒布實施的規則”[3]55。現代法治要求遵循規則的統治,因此,在司法實踐中,“判斷個案判決之正當性的首要標準,是司法的規范性依據的合法性。”[10]依此而言,基于有效法律規則的裁判是法律適用的常態,以“法律規則→司法結論”為結構的推理也是司法者通過法律論證實現對案件裁決之證立的核心所在。

在疑難案件裁判場合,既有法律規范與案件事實之間存在不相適應問題有關規范與事實之間適應與否及適應程度的具體情形,參見:張繼成.從案件事實之“是”到當事人之“應當”[J].法學研究,2003,(1):64-82.

,司法者不能直接通過演繹推論獲得裁判結論,于此情形下,由于沒有明確的、無爭議的法律規定可以直接適用,司法者才可以通過求助于傳統的司法技術(如法律解釋)來為案件的裁判獲取一個可以適用的規范。在不可直接適用法律的疑難案件中,法律適用就是一個在事實與規范之間循環往復、相互照應的過程,此時諸如結果考量、法的穩定性、法的統一性、是非感、公道、實踐能力等許多因素都可能被循環地考慮其中,多種方法都被用在獲得相關的規范[11]。即便如此,更多的司法理論與實踐表明,即使是在較為復雜的疑難案件裁判中,司法者的裁決結論最終也要仰賴于能夠從某個具有一般性的規范中推導得出。

按照法律邏輯學的一般原理,一個具有普遍性的規范才是一定法律結論的決定性理由,而其他類型的理由旨在為這個具有普遍性的規范提供證成。對此,阿列克西指出,“欲證立法律判斷,必須至少引入一個普遍性的規范。”[1]276麥考密克也認為,在一個不能直接從國家有效的法律規則直接推導出結論的案件中,要形成判決結論,法官必須找到一個至關重要的能夠涵蓋事實情況的抽象規則[3]117。所以,一個具有普遍性的規范應該是與案件裁判結論最具有直接關聯性的理由,其它可能的理由就出現在證立這個普遍性規范的層次上,基于裁判后果的評價就要在該意義上發揮作用。這也表明,后果論的司法思維和方法并不直接關注裁決后果與裁決結論之間的反向關系,而是意在通過衡量不同裁決的可能后果進行某種規范的選擇和論證。

由此可見,疑難案件的處理確需改變按照既定規則的法律推理及其論證結構是基于后果評價的法律適用方法應用的條件,其目的就在于幫助司法者得到某個能夠推出一定可取裁判結論的一般性規范,即為裁判規范提供正當理由。裁判規范就是“法官等法律職業群體在訴訟活動中依據法律規定共同構建的一種適用于具體案件的個別規范,它是在審判活動中生成的規范”[12]。在簡易案件司法場合,既有法律規范可以直接被認定為裁判規范,而在疑難案件中,法官需要通過一定的法律方法確立可以適用的裁判規范。依此而言,筆者認為,基于后果評價的法律適用其實就是法官通過后果論的思維與方法為疑難案件形成與確定可以適用的裁判規范的過程,目標是為疑難案件的法律適用尋求后果論上的裁判規范。誠然,后果論理由作為裁判規范的選擇和確定依據與其他類型的正當理由及依據,存在著“結構性耦合”的關系。結構性耦合概念可用于分析一個系統在其自身運行的同時與其他外界因素之間的影響與存在關系。(參見:魏武.尋求不一致的一致[J].法制與社會發展,2007,(4):66-77.)

(二)基于后果評價的法律適用方法具體發揮作用的場合

以上論述表明,司法者在裁判中若要釋明確定某種規范作為裁決依據的緣由,需要訴諸通過對裁決可能后果進行預測的理由。一定情形疑難案件司法的關鍵,并不是演繹化的“一級證立”,即怎樣按照某個法律規則論證裁決結論,而是“次級證立”,即如何論證“一級證立”所運用的推理根據或前提的正確性[13] 。由于“次級證立”是一個需要通盤考慮多方面實質性理由的辯證過程,裁決的后果論理由在權衡司法利弊的過程中就有著重要的位置。就具體發揮作用的場合來說,通過訴諸一定的裁決后果,以得到能夠據以正當地適用的裁判規范,基于后果評價的法律適用方法可以集中地從以下情形中獲得說明。

1.法律解釋

把法律解釋與法律適用貫連,法律解釋就被視為裁判結論正當性證明的一個環節,而關于法律意思的解釋就成為一種構建和應用不同形態的解釋論點的過程,解釋的目的旨在為個案裁決確立可以適用的裁判規范。法律解釋要求獲得公正或良好的結果,法律解釋規則的確立、各種形態解釋論點運用的先后序列,從根本上說,“是基于不同形態法律解釋論點本身的基本含義,及其所體現和代表的一些基本的社會價值。”[14]根據阿爾尼奧的觀點,法律解釋的證立包括闡明選擇有關考慮中的解釋方案的可能后果,并把這些后果放入某種優選位序中,“使用這種論述,解釋者是在說,解釋I1的后果Ci與解釋I2的后果Cj相比較時是最好的證立。”[15]

2.法律漏洞的填補

此即在“無法司法”的場合,由于負有不得拒絕裁判的責任,司法者對案件必得行使權力通過創設規范彌補法律漏洞。在一定意義上說,漏洞補充的主要功能在于消除法秩序中的“體系違反”,以使法律所追求的價值可以充分圓滿地獲得實現,[16]司法者從事這一活動的目的也是為案件處理確立可適用的裁判規范。在能夠補充漏洞的可供選擇的一些準則中,通過后果的衡量可以是法律論辯的特殊形式。在這里,阿列克西關于不可承受的論述是適用的:當一項主張將導致一種不可承受的、無意義的、不可理喻的或者以類似的術語表達的后果,而且這項后果是應當被禁止的[1]348,或者是被認定為一定任選方案中最差的一種,那么與之相反的主張就可以被確立。

3.突破既定規則的法律適用

在一些特殊情形中,司法者需要突破既定法律規則以對新式案件進行裁判,無論是在需要排斥嚴格適用某個既定規則以免導致“合法”與“合理”沖突的場合,還是在需要偏離某個先例以宣告新判例的場合,要形成可供適用于新案件的裁判規范,司法者總要進行一定范圍上的理由選擇和論辯。突破既定規則進行法律適用,司法者或許會根據可以作為基礎的法律規定從事新的規則創制,或許會把裁判引向對法律原則的適用。在這里,無論是根據法律秩序內的一致性與協調性的標準,還是基于對裁判理由的前瞻性的考慮,基于后果的評價都是有效的證明形式或檢驗準則。特別是在排斥法律規則而適用法律原則時,目前較為普遍地認為法官有充分說明理由的義務關于法律原則的適用應當遵守的一定規則以及司法者負有充分說明理由義務的論述,參見:舒國瀅.法律原則適用中的難題何在[J].蘇州大學學報:哲社版,2004,(6):18-20.

,法律原則的適用尤其是在不同原則之間進行衡量常常是在對其所代表的利益、價值作出權衡,為了確定某些原則具有更大“分量”并提供出正當理由,司法者通過基于后果的評價就可以區分并選任不同形態且相互競爭的那些價值。

綜合以上論述不難看出,基于后果評價的法律適用方法旨在為一定場合的案件裁決尋求確立恰當的裁判規范的合理性理由,從裁決后果出發的論述是為證立可以直接推導得出司法結論所使用的普遍性規范而選擇的方式。總的來說,基于后果評價的法律適用方法主要就運用在司法者為了在個案裁判中彌補嚴格形式主義的法律適用的局限或不能而追求和實現實質正義的司法行為過程中。在思想史上,德國社會學家馬克斯·韋伯最先提出了法律的理性問題,并把其區分為形式合理性和實質合理性。一般來說,形式合理性與實質合理性可看作形式正義與實質正義的法理基礎。就法治而言,形式正義是“作為規則性的正義(羅爾斯語)”,是“舍棄了具體內容和實際情況的一般正義”,而實質正義是個案中的特殊正義,是“存在于具體的人、行為和事件之中的具有實際的、具體內容的正義”。對法律適用來說,堅持形式正義就是按照既定法律規范裁判案件,追求一種外在規則的普遍適用,而堅持實質正義是根據主觀正義價值及其具體實質標準處理案件。(參見:孫笑俠.法的形式正義與實質正義[J].浙江大學學報:人文社科版,1999,(5):5-12.)

三、法律適用的可依賴后果及其邏輯限度

可以肯定的是,一項司法裁決無論如何總會帶來一些后果,而且這些后果就其各自的性質而言也是不同的。從前文論述中也可以看出,如若不能夠理清何種后果是可依賴的后果,基于后果評價的法律適用及其方法仍將是不具有實際操作性并讓人費解的議題。從這一意義上看,解決何種裁決后果是可依賴的這個問題就成為基于后果評價的法律適用方法運作的前提,也是后果論方法在司法中能否得到恰當應用的決定性因素。

(一)司法裁決的后果與法律適用的可依賴后果

毋庸置疑,每項司法裁決都能造成一系列的可能后果或影響,從本體屬性和存在形態上看,多種類型或層面的裁決后果可以被區分,而成就合理正當的裁判所立基的后果應該是能夠切合司法職業意識與法治思維的后果,它們才是法律適用的可依賴后果。

1.直接后果與一定的潛在后果

一項司法裁決最明顯的后果就是給案件當事人自身帶來實質性的影響。裁判結論與一般規范性命題的區別就在于它給當事人宣告了一種“可能生活”[17],司法裁決的生效首先會對案件當事人產生約束力,在這方面將會導致具有重要影響的各種可能后果。這些后果是以裁決結論的內容為結果的后果,是司法裁判所能夠帶來的最通常的關聯性后果,即裁決的直接后果。誠然,在直接后果之外,司法裁判所直接導致的可能事情狀況將促成進一步的影響,例如,對于一個判令某醉駕者有期徒刑并對受害人給付巨額錢款作為民事賠償的裁決來說,除了會讓該醉駕者成為囚犯并使其家庭可能變為貧困之外,還可能會使他的家人因償債而終止履行先前簽訂的協議,這轉而又可能使相對方不得不停止根據合同的某項投資,造成被雇傭者提起糾紛并演變為訴訟等。這些是司法裁決直接后果之外更遠在的可能后果,它們也是因裁決而產生,相對于直接后果,它們是一種間接的、潛在的后果,或稱隱藏性后果[18]247。

關于司法裁決的以上兩種后果,基于后果評價的法律適用方法所意在衡量的后果并不指向它們,司法者不會也不能在裁決的直接后果和上例意義上的潛在后果方面思忖后果評價的意蘊,法律適用對可依賴后果的尋求也并不是簡單地放置在裁決的直接后果和一般潛在后果層面上,亦即,司法裁決的直接后果和一般潛在后果都不是法律適用進行后果評價的邏輯起點。因為無論是裁決的直接后果,還是一般潛在后果,在依法而治的國度都被認為是案件當事人所應得,是司法者對訴諸法院的糾紛的權威性解決的結果,也是一種循法而行的法律效果,而實現法律效果是司法的本份,體現了規則之治的法治要求和制定法傳統下法律適用的固有理念。

2.更為潛在的后果——抽象后果

分析來看,直接后果和一定層面上的潛在后果都是司法裁決所導致的特定的、個別的后果,它們指向司法裁判對個案具體當事人造成的特別、專門的影響,從這個角度看,它們都是裁判結論對人格化的特殊主體所帶來的“具體后果”。實際上,司法裁決的作出能夠產生更為深層次的、廣泛的潛在影響,因為作為一種行使公權的行為,其結果及其所賦予的意義就不僅限于個案的具體當事人,亦即,其影響并不只是個別化的或僅僅限于被裁判的案件的特殊當事人的。除了直接后果和一般的潛在后果之外,司法裁決還能夠導致更為潛在的可能后果,這種后果對于人們而言是在普遍意義上發生作用并具有影響力的,其便是司法裁決的“抽象后果”。例如,在一個若干情境類似于“洞穴探險者案”“洞穴探險者案”是美國法學家富勒虛擬的一個案例,他給出了五位法官的不同判詞用以描繪五種不同的裁判進路及其各自所代表的法理派別。自那以后,隨著法理學和法律方法(法律解釋)理論的發展變化,人們總可以根據新的理念以新的進路不斷續寫這個案例。筆者認為,該案例也可續寫成以基于后果評價為裁判進路的案例。(參見:Lon Fuller. The Case of the Speluncean Explorers[J]. Harvard Law Review, 1949,(62):616-643.)

的案件中,兩個船員遭遇海難后在救生船上漂浮時為了活命殺害并吃掉了駕駛員,在審判中,他們試圖主張絕境條件下為救自己性命確有必要而殺人不應適用犯罪法來辯護。最終他們的論辯沒有被接受,其中一位庭審法官指出,如果這樣的情形不構成犯罪,那么就會使這種殺人行為具有正當性,后果是它將成為人們出于無約束判斷和殘暴罪行之法律上的幌子,這一定是可怕的危險,因為我們沒有什么能比較不同人的生命價值[18]250。該法官所預料的危險后果是一種不能欲求的后果,而與之相反的后果才是可被確認的。這類后果就不再只是對本案當事人的某種專門的后果,毋寧是在一般層面上被抽象化了的普遍后果。

筆者認為,能夠作為基于后果評價的法律適用可依賴的后果正是裁決所可能導致的抽象后果,只有這種性質或層面的后果才是法律適用后果評價的邏輯起點,是法官在疑難案件中進行規范選擇所能夠考慮的具有正當性的評價要素。這也體現出,司法場域的后果論有著不同于其他情形的后果論的內在特質。究其原因,簡單地講,司法裁決作為對訴諸國家的社會糾紛的一種公共的、最具權威性回答,其結論及其得出該結論的根據必定設定了在某訴爭問題上的一般模式,人們就該領域的行為規范獲得了一種新的認識和預期,畢竟“對待當下案件的方式,也會成為將來對待同樣案件的理由。”[3]147

3.規范性后果

從以上論述可知,司法裁決的直接后果和一般的潛在后果其實都是裁判結論可造成的“事實性后果”,而抽象后果則是適用于相似案件和未來案件時可能產生的一般意義的效果,其實是一種可普遍化的后果。可普遍化概念及思想源自元倫理學,是用來保證道德判斷的正當使用的一種理論。(參見:黑爾.道德語言[M].萬俊人,譯.北京:商務印書館,1999:106.)

由于它具有超越個案的可普遍化特性,法律適用對于這種后果的衡量才最本質地體現了對相關的抽象規范的衡量。在這個意義上,筆者認為,基于后果評價的法律適用所致力于的中心任務就在于,如何根據司法裁決的抽象后果來考察和評判后果,并以之進行合理的裁判規范選擇。由于它最關涉規范的確立,且更關涉可以被普遍化的人們的行為模式問題,法律適用的可依賴后果就是一種“規范性后果”。

以我國臺灣地區“特殊重婚案”為例,甲男與乙女于1940年在福建結婚,1949年甲去了臺灣后又與丙女結婚,兩岸恢復交流之后,1986年乙作為利害關系人向臺中地方法院提起訴訟,要求依據臺灣地區“民法”有“配偶者不得重婚”的規定撤銷甲與丙的婚姻關系。臺中地方法院判決乙勝訴,甲和丙在上訴到第三審仍遭駁回之后向“司法院”提出了對民法相關條款的釋憲申請。在最終裁定中,“司法院”認為甲重婚系在遭遇重大變故的情況下發生的,有別于一般的重婚,不能直接適用“民法”中關于重婚的規定,因為若對甲丙這種有長期實際共同生活的婚姻嚴格適用民法規定予以撤銷,將嚴重影響人們的家庭生活與社會人倫關系,進而危害社會秩序[19] 。當然,“司法院”仍有其它論點做出這一裁定,但就此處而言,這一案件展現了法院應依托對裁決抽象后果的衡量確認可欲后果,并認識到裁決對社群民生的規范性意義來做出恰當的裁斷:像甲丙這樣的特殊婚姻在我國臺灣地區并不少見,法院以可普遍化的裁決后果考量創設了“因兩岸長期分割造成的重婚不得撤銷”的例外規范,實質性地考慮到了勿給類似家庭乃至整個社會造成沖擊。

基于后果評價的法律適用方法就是基于對裁決的規范性后果進行考量以權衡可追求的后果問題,一個正當合理的后果論裁判應該立足于案件司法的規范性后果評價,而不能僅從個案本身來考量事實性后果,毋寧是要思量裁決結論可以被延展適用的那種一般性后果。從本體特性看,法律適用的可依賴后果就寓于裁決的抽象后果或稱“規范性后果”之中,正是這種類型的裁決后果成為了一個成就了的裁判展開后果評價的邏輯起點。這正如制度法論者所言,一個制度不能只提出純粹是當事人之間在有爭論的特定案件中的特殊理由,即使只有程度非常低的普遍性,支持裁決的裁定必須是通用的或可以通用的[20] 。在此意義上,對具體案件裁決后果的衡量已經轉化為對相關行為規范的衡量,基于后果評價的法律適用意在“通過對均為判決所容忍的不同‘命題所可能造成的一般后果進行權衡來得出結論”[3]147。

(二)論證的相干性是法律適用后果評價的邏輯限度

以上從類型化的角度論述了法律適用可依賴后果的類別和存在樣式,即使如此,還不能保證司法者的思維對裁判后果的考察和論述一定是符合實質邏輯的論辯要求的。邏輯學原理告訴我們,論證方式在規則上需滿足相干性,即前提和結論之間必須存在推斷關系:一個前提對結論肯定性相干,僅當接受該前提將增強結論的可接受性[21],前提是結論的充足理由。在很多場合,雖然司法者關于某種后果的評價與闡述是基于裁決的某種抽象后果或稱“規范性后果”而進行的,但是這種關于抽象后果或規范性后果的敘事恰是背離了論證評估所必需的邏輯相干性標準,亦即它們與可能的裁判結論在實質邏輯上看是不相干的。邏輯不相干的實質是論證的論據與論題雖然在心理上相關但是不在邏輯上相關,如果人們對論證中的心理相關與邏輯相關發生混淆,評價受感情的左右與支配,以感情代替邏輯和理性,就會犯相干性錯誤[22],而此時思想就不具有論證性了。邏輯學上把違反相干性的推論歸為“非形式謬誤”,其是一種“貌似正確、似是而非”的論辯手法,它“以任意的力式”,“將一個虛假的道理弄得非常動聽,好像真的一樣”。(參見:雍琦.法律邏輯學[M].北京:法律出版社,2004:367.)

由此,筆者認為,應當把論證的相干性作為法律適用方法開展裁決后果評價的邏輯限度,裁判證明可依賴后果的評判也應當符合論證邏輯的相干性要求,這是司法活動在運用基于后果評價的衡量予以裁判時所應該遵行的基本準則和約束性條件。在這方面,對法律適用可依賴后果的評價與論述而言,如果所引敘的裁決可能后果與裁判結論之間不存在論證上的相干性,借以論說的后果內容及其陳述和根據是與裁判結論不相關的問題,那么經由它們所進行的言說和闡釋就是一種錯誤的思維形式,據此這種后果也不是可以作為可依賴的理由予以評價的后果。當然,論證的相干性是一個具有程度和層次的問題,且一般不直接呈現于議論和說理之中,恰是隱形于其間成為一種否定性約束力量。

舉例言之,在著名的米蘭達訴亞利桑那州案中,美國聯邦最高法院做出了對刑事審訊具有根本性影響的裁決。其實米蘭達案裁決也是美國最有爭議的司法裁決之一,從聯邦最高法院圍繞該案結論進行的爭辯以及裁決做出后引發的人們批判性意見看,其中都不乏基于后果論理由而展開的評判論證。最高法院中對裁決持反對態度的懷特大法官在宣讀異議時就表示:法院的這一規則將把殺人犯、強奸犯或者其他罪犯送回到街道或產生他的環境之中,讓他在興奮之時重復犯罪,而人類的尊嚴不會因此增加,反倒出現損失,且真正讓人擔心的不僅是新判決對刑法的不幸后果,還有其對那些依靠公共權力保護的人,以及沒有它只能使用刀槍暴力自助或有類似傾向的鄰居幫助的人的影響。參見:Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 542 (1966).

筆者認為,這種論證顯然能夠產生很大的說服力,激起人們心理上的某種認可,但是檢視推論的文脈來看,其事實上是一種違反論證的相干性的實質性邏輯謬誤。分析來說,這樣論說表面上看似正確,實際上卻經不起驗證,因為應讓警察告知接受審訊的犯罪嫌疑人其享有的一定權利的裁決與反對意見中所聲稱的可能導致的那些所謂不幸后果并不具有邏輯上的相關性。于此要指出的是,就基于后果而為的法律論辯而言,該類后果也并非作為案件裁判結論的那種蘊含性后果,而是論證訴諸的夸大結果的恐懼[23] 。所以,如果以不具有相關性的恐懼后果進行裁判依據的抉擇,案件結論或許就建立在一種謬誤推論的基礎上。

四、法律適用后果評價中的實質衡量根據

以上論述指出,基于后果評價的法律適用方法所可依賴的后果是裁決的“抽象后果”或稱“規范性后果”,且后果評價要符合論證的相干性準則,表明了法律適用的可依賴后果在類型上所屬的特殊情形及其與裁判結論之間的邏輯關系。進一步需要討論的是,在以考慮裁決“規范性后果”為基礎的裁判中,司法者又是根據哪些實質理由在論述呢?應該說,“規范性后果”和論證相干性并不提供選擇某種可依賴后果的實質理由,而最終決定裁決某種后果可依賴與否的根據在具體的實質衡量中,為基于后果評價的法律適用提供具有根本性的正當支持的,也是司法者在對裁決后果進行實質衡量時所考慮的那些根據。

(一)既定法秩序內的根據

依照預定的法律進行推理并以之發現適合于具體案件的法律理由,是裁判方法跟隨人類司法制度不斷理性化而進步的體現,“它映射出審判制度從專制向法治演進、法律思維不斷理性化的發展軌跡”[24] 。 一般來看,在現代社會司法過程中,司法者通過引出后果的評述進行裁判時常最先考量的就是既定法秩序“既定法秩序”可理解為由既定法律規范及其組成的法律體系所確定的或以之為前提的秩序,包括法律規范和法律體系本身,也包括與維護該秩序所必需的理念、原則、價值、組織、程序等制度性要素。

內的根據,并以此種根據作為支持某種后果可依賴的基本理由。在現代國家,一個由以憲法為統帥、包含多層次法律規范所構成的法律體系而建立起來的法秩序成為人們既定的涉法“生活方式”“生活方式”概念由維特根斯坦提出,可理解為在特定的共同生活背景下“以特定的、歷史地繼承下來的風俗、習慣、制度、傳統等為基礎的人們的思維方式和行為方式的總體和局部。”(參見:韓林合.維特根斯坦哲學之路[M].昆明:云南大學出版社,1996:143.)

,在基于后果評價的法律適用場合,既定法秩序內的根據顯然成為司法者必須考察并運用的具有優先性的實質理由。

1.憲法根本法的要求

通常地說,在現代法治國家,基于憲法至上和對憲法根本法地位的尊重,法律適用對憲法問題的考量是不可避免的,也是司法者應當履行的一種使命。在疑難案件的裁判中,特別是在存有較多爭議性的焦點問題上,司法更需要思慮憲法根本法所要求的那些準則,“并且在尋求正當的司法時,應該借法律論證及其說理的手段,使憲法預定的法律功能得以確實發揮。”[8]42所以,不難發現,在許多經典的案例中,法院基于后果評價的法律適用總能體現對憲法根本法要求的衡量,司法者會把對裁判后果的追尋建立在對憲法準則要求的論述之基礎上。例如,對美國有重大深遠影響的馬卡洛訴馬里蘭州案就是以憲法根本法的要求為根據而施予裁判后果評價的例子。該案裁決在就一個州是否可以向聯邦銀行課稅的問題上,馬歇爾大法官強調說,國會有關建立合眾國銀行的法律高于各州的法律,一個州不能向它的主權管轄不及的法人主體課稅,如果允許一個州對聯邦銀行課稅,那么它也可以向其他聯邦機構課稅,這樣一來,州的征稅權就會演變為毀滅的權力,各州就可以完全粉碎憲法所確定的“政府全部目標”[25] 。在這里,馬歇爾論證了“州的權力不能顛覆憲法所賦予的聯邦政府的權力”的后果才是允許的。

2.法制度的安定性

在很多情形的案件中,出于對法制度安定性的維護經常成為后果論裁判的重要理由,在這些場合下維護既有法制度的安定性就被看作具有正當性的司法裁決的衡量標準。既有法制度的安定性問題除了涉及作為一國整體的法體系所已然確立的有效秩序,其也涉及能夠在法律意義上被衡量的“公共利益”或者法律上的“便利”。在基于以法制度安定性而為后果評價的法律適用中,司法者時常會向人們表明,一個訴求單個正義或其他價值的司法雖然是可能成立的,但不應當是可欲的,因為那樣的司法會導致對法律整體上已經確立的公共秩序造成危害,如果基于法律上的公共利益和“便利”等因素來判斷,能維護既有法制度安定性的司法才是值得追求的。

在我國楊麗娟訴南方周末案中,楊麗娟和母親認為《南方周末》對其追星始末、成長經歷以及父母社會背景等報道侵犯了她們的隱私權而提起訴訟。二審法院創設出“自愿性公眾人物”概念并將楊麗娟母女認定為公眾人物,通過主張公眾人物應容忍公眾知情權否定了報道侵犯隱私權,駁回了她們的訴訟請求。就一定方面可以說,法院通過對“公眾人物應當容忍公眾知情權”的解釋和對“媒體報道公眾關注的社會事件并不侵犯有關公眾人物隱私權”的主張論證了裁決結論。分析裁決過程要素來看,此案裁判規范的確立和對公眾人物的解釋實際上體現了對法制度安定性的衡量。正是對偏向公共利益等有利于維護法秩序安定性的權衡,即如果楊麗娟勝訴有可能諸多以類似方式報道追星案件的媒體都要敗訴,就可能造成此類訴訟案件數量激增,法院因此創設了“自愿性公眾人物”的概念[26] 。

3.法體系的融貫性

與法制度的安定性同樣重要的是,法體系的融貫性也是司法者在法律適用中選擇后果式裁判模式時所常被提出的因素,甚或可以說,正是需要進行法體系的融貫性問題考量,許多案件變得較為疑難或存在爭議。毫無疑問,在對模糊不清或歧義的法律規定進行解釋以為個案裁判獲得一個正當的依據時,法律解釋結果的選擇很多時候要在后果上衡量是否與既定法規范(特別是上位法規范)相沖突,與有效法規范相矛盾的解釋顯然是不可欲的,因為這將帶來對法體系融貫性的破壞。其實,通過何種方式獲得可適用于具體案件的裁判規范都面臨著對法體系的融貫性的衡量對法體系融貫性的尋求不僅要求裁判理由應該與法律體系的既有規則不相沖突,還要求新確立的裁判規范及其實質理由必須與法律體系的價值或精神相協調。(參見:楊知文.司法判決證立的理由[J].廣東社會科學,2012,(4):251-256.)

,基于后果評價的法律適用亦不例外。在實際的司法操作中,對裁決后果可依賴與否的許多斷定正是依據了法體系的融貫性標準。在法體系的融貫性問題上,基于后果評價的法律適用方法對裁判可依賴后果的衡量建立在使整個法律體系的各個組成部分達到和諧融貫的認識上,把對個案裁判規范的確定過程作為尋求法律體系的融貫性活動的組成部分。

在美國帕爾默案中,帕爾默是其祖父在有效遺囑中指定的財產繼承人,當時紐約州的遺囑法并未規定遺囑繼承人謀殺遺囑人后可否繼承遺產的問題,律師宣稱根據既有法律帕爾默仍然應有繼承權,但是,最后法院排斥了繼承法的明文規定,判決剝奪帕爾默對其祖父遺產的繼承權。在法院的論辯中,法官對裁判結論也引入了基于后果評價的衡量,指出如果判決帕爾默仍能繼承財產,那么這將與“任何人不得從自己的錯誤行為中獲利”的法律原則相悖。在這里,與法律原則相悖顯然是一種不可依賴的后果伯頓認為,法律原則為規則以及把案件歸于規則所定的法律類別提供了正當理由,“當法律促進規則應當服務的目的時,它可能對重要程度的判斷進行制約。”(參見:史蒂文·J·伯頓.法律和法律推理導論[M].張志銘,解興權,譯.北京:中國政法大學出版社,1998:117.)

,應該說,這基本上是根據出于法體系的融貫性的理由而進行的對裁決后果的考慮。同理,在我國瀘州遺贈案中,按照作出一審判決的瀘州納溪區法院的邏輯,如果直接適用繼承法的規定認定死者遺囑有效而支持原告的請求,那么民法通則中關于“民事活動應當尊重社會公德”原則便受到了挑戰。基于這樣一種認識,納溪法院的判決及其理由實際上創設了一條關于遺囑繼承的新規范——“第三者繼承例外”的法則,該規范可以說就是根據法體系的融貫性進行裁判后果衡量而作出的。

(二)既定法秩序外的根據

既定法秩序外的根據是指來自于既有法律體系及其規范之外的評價標準,它反映的是處于一定生活環境中的人們所共有的一般價值情感與是非觀念,體現了司法者對一定社會中的道德觀念等因素的理解程度。盡管現代法治原則要求嚴謹的“循法而治”,但是法之外的力量總會或多或少地充斥到司法裁決的過程。事實上,諸如道德原則、政治要求、社情民意等多種非法律的因素在人們評判司法裁決場合發揮著特別的作用,司法者時常也難舍根據這些要素對案件裁決進行權衡,既定法秩序外的根據便成為法院選擇裁判結論的特別理由。從司法現實看,既定法秩序外的根據以其特有屬性和功能影響著法官對裁判后果的實質衡量,它們構成了一定法律適用所立基的具有特殊性的實質理由。

既定法秩序外的根據在數量和形式上是多元的,由于有著廣泛的淵源,它們對裁判后果衡量所帶來的影響及其發揮作用的形態也存在著差異。盡管如此,筆者認為,雖然不能完整地列出既有法秩序外衡量裁判后果的根據之清單,也很難確立出具有統一性的參照系,但是就基于后果評價的法律適用方法以及據此進行的司法論證而言,既定法秩序外的某些因素在作為裁決后果的實質衡量理由時,在符合法律的有效性要求和遵從論證的規則等方面是可以被恰當地明晰化的。達至明晰也是實質論證須踐行的一般規范,要證明主張和行為的合理性就需要明晰化來保障,而依靠一定理由評判裁決后果的法律適用活動亦是如此。

概括地說,在法律適用過程中,司法者通過提出既定法秩序外的根據以對裁決的后果進行權衡經常會涉及下列事項:道德與善良風俗、自然的(矯正)正義、政治正確、法律外的公共利益、社會穩定與需求、“常識”、公眾意見和人們的可接受性,等等。誠然,如何以一定的標準或坐標對這些既定法秩序外的根據進行厘定以便類型化地展示,值得進一步探討。

關于既定法秩序外的根據作為法律適用中后果衡量理由的運用,也可以從案例中說明。在多諾霍訴史蒂文森案中此為侵權法領域的著名案例,參見:Donoghue v. Stevenson [1932] UKHL 100.,朋友請多諾霍夫人到一個店里喝了一杯姜汁飲料,后來她感到胃部劇痛,當她把飲料倒出來時發現有一只腐爛的蝸牛,她認為生產商沒有盡到合理的注意而給她身體造成了傷害,向蘇格蘭地方法院起訴飲料的生產商史蒂文森要求賠償損害。當時沒有法律規定支持對這種損害給予賠償,地方法院也以原告被告之間沒有契約關系駁回了多諾霍。該案被上訴到英國上議院,上議院最終判決支持了多諾霍的賠償要求。多數派法官給出了后果論上的闡述,認為如果做出拒絕原告請求的判決是何等的令人難以接受。其中阿特金法官提出了根據公共利益的考量,指出恰當的裁決是讓生產商對與其沒有契約關系的人也承擔相應的注意義務,這樣才能確保那些可能給他人帶來損害的行為以損害最小的方式運作,以維護一般性的公共利益;麥克米蘭法官則使用了根據自然的矯正正義原則的理由,認為判決應該確立這樣的規則,即任何受到傷害的人都有權從責任人那里得到賠償,這樣的效果才符合自然正義的觀念。

在基于法秩序外的根據進行裁判后果衡量問題上,筆者認為,曾在我國造成重要影響的南京彭宇案、天津許云鶴案等判決則是缺乏這種應用的例子。眾所周知,彭宇案、許云鶴案等判決促發了人們對司法的感慨和困惑,引起民眾對判決合理性的質疑,甚或會激勵誣陷而減少救助行為,并導致社會道德水平的滑坡[27] 。這些“跌倒爭議案”的處理本來可以避免產生負面結果,法院完全能夠做出具有良好效應的適當判決,這要求法官不僅要進行正確的事實推定、遵照程序法規范和推理規則等,還應該對裁判的后果采取評價和衡量。從后果評價的角度出發,公眾的普遍道德訴求、善良風俗與對見義勇為的積極態度是值得人們珍視的價值,法院的判決無疑應具權衡精神方能經受及反作用于社會的考量[28]。假設跌倒爭議案的判決能夠事先考慮對人們行為可能造成的社會影響和后果,并把對這種影響和后果的衡量和評價建立在對社會公眾一般道德取向的基礎上,裁判就會獲得廣泛贊譽和接受。

當然,必須看到的是,如何在法律適用中恰當地安置既定法秩序外的根據,并使之成為案件裁決理由的合理因素,是法律理論需要深入探討的重要問題。畢竟,在法治主義語境中,司法者的職責在于適用有效法律淵源中的規定,而主張根據法秩序外的要素進行裁判往往很難經得起法理上的審視:法官在運用法律之外的理由裁斷案件時其實已(至少是部分)承擔了立法者與司法者的雙重職能,案件的裁決具有相當的主觀性。但是,完全地排斥諸如道德之類的因素對司法的作用,否認它們在法律適用中的功能與意義,顯然也不是一種明智且切合實際的選擇。有學者專門研究了公眾意見在疑難案件裁判中的定位及其運用問題,筆者認為,他們對公眾意見的研究思路和結論基本上可適用于說明法律之外的其它因素作為裁判理由的情況。(參見:陳景輝.裁判可接受性概念之反省[J].法學研究,2009,(4):3-17;陳林林.公眾意見在裁判結構中的地位[J].法學研究,2012,(2):96-107.)

是故,一方面堅持法治主義的立場,一方面思忖法外因素在法律適用中的定位,并嘗試以有效的制度和程序吸納它們在既有的法律標準之內發生作用,應該是一種相對可取的進路。對于基于后果評價的法律適用來說,既定法秩序外的根據所能發揮作用的機制大概也應該在符合這種進路的技術性框架內獲得建構。

五、中國司法語境下的實現社會效果問題

(一)中國司法實現社會效果的現實根源與理論依歸

為追求轉型社會背景下司法活動對社會矛盾更好地回應與解決,中國最高人民法院數年來把實現“法律效果與社會效果的統一”作為一項基本的司法政策提出,并要求各級法院在審判實踐中予以貫徹。多年來,關于司法應當如何實現社會效果一直成為中國司法理論與實踐討論的重要問題。從基本含義理解,司法實現社會效果就是法院在審判中要把判決的社會影響或效果作為考量的要素,裁決的作出要實現良好的或最佳的社會效果。

一般認為,關于中國司法應當實現社會效果的現實根源可以從中國當下法院法律適用的現狀和正在發生的社會轉型變革兩個角度進行考察[29] 。從法律適用的現狀看,中國現實的司法裁判存在著僵化刻板地適用法律、把法律作為一成不變或者必定有唯一正確答案的教條的片面認識,所以,如果把厲行法治、嚴格地適用法律規范的要求簡單地等同于刻板僵化地適用法律,而無視社會效果實際上并不符合法治的精神。中國司法之所以強調實現社會效果的另一關鍵原因是,在當前社會加速轉型的背景下,基于有效解決社會經濟關系高度復雜化和極強變動性所帶來的相對集中的社會矛盾的考慮,法律適用必須加入多元化的社會價值和社會需求的考察。于是,“將法律效果和社會效果有機結合起來,強調法律適用中的社會價值考量,就成為我國當代司法的應有之義和顯著標志。”[29]

從法律理論的層面分析,中國司法實現社會效果的命題多少彰顯了對法律的形式理性與實質理性關系理論的依歸。從法理淵源上看,從概念法學對法律解釋等問題無關宏旨的認識到社會法學倡導對司法等產生的社會影響進行評估,其間的理論演化無疑給追求社會效果的司法理念與實踐也提供了基礎。在此意義上看,司法在堅持法律效果的同時追求社會效果的適當操作可以解決一定范圍內嚴格規則主義的法治局促的問題,凸顯司法裁判在一種復雜的社會、制度和智識背景下社會糾紛解決的重要功能。此外,從法律與社會的類型理論上看,司法實現社會效果的做法大致也可以用回應型法的范疇加以刻畫。按照諾內特等的闡述,回應型法主張更多地回應社會需要,擴大“法律相關因素的范圍”,以便法律推理能夠包含對官方行為所處社會場合及其社會效果的認識,不過,回應型法力求緩解法律的完整性與開放性之間的緊張關系,“仍然把握著為其完整性所必不可少的東西”,且是一種負責任的、因而是有選擇的適應的能力的法類型[30] 。所以,在中國司法逐漸成為解決社會糾紛的中心并承受越來越多的社會預期的境況下,強調司法實現社會效果也不失為邁向回應型社會治理模式的一種選擇。

(二)中國司法實現社會效果需要確立制度上的規范性要求

應該說,實現社會效果的司法政策及其法律適用要求,就法院整體的價值認知或工作指向來說,在中國當前社會轉型變革的現實背景下無疑有其重要的積極意義。但是,必須看到的是,實現社會效果的司法政策能否在方法論上解決個案裁判的法律依據問題是讓人存疑的。更為重要的是,從法律適用過程和裁判理由要素構成的路徑上看,中國司法語境中的社會效果在理念和實踐上更多的是作為一種法外因素被人為地主動追求的,其被事先強調的色彩濃厚,而規范性和程序性的具體要求欠缺,在這種情況下,于法治的形式理性與實質理性的角度分析,這種社會效果及其衡量依據也很難被納入到法律理性要素的范圍中。

連接本文的主題來看,司法要考慮判決結果的社會影響或效果,抑或說法官要根據判決的社會影響或效果來裁斷案件,這屬于后果論意義上的法律適用方式。作為后果論式的法律適用方式,司法實現社會效果本身抑或值得肯定,進一步的問題在于,如果過于在空泛的意義上講司法對社會效果的實現,則會背離了基于后果評價的法律適用方法所賴以依托的法治主義的“領域依賴” 邏輯學家圖爾敏認為,論辯的正確性概念是領域內的,而不是領域間,評估標準依賴所討論問題的本質或問題類的本質,即評估標準是“領域依賴的(field-dependent)”。(參見:武宏志,周建武,唐堅.非形式邏輯導論[M].北京:人民出版社,2009:173.)

性和司法職業的思維屬性。個中緣由,一方面,司法者不能把握社會效果所指向的對象和內容,另一方面,社會效果的評價標準因其具有流變性也無法獲得制度內合理化的檢測與驗證,甚至“帶來的問題是容易產生以注重社會效果為借口,違反程序,違法調解,侵犯當事人訴權等一系列違背人們善良意愿的行為,給有關部門干預司法獨立和進行司法腐敗提供了借口。”[31]所以,以強調司法實現社會效果為趨向的努力,如果沒有相應的規范性要求和合理的程序性準則的制約,這種司法理念恐怕不僅難以對理性的司法和糾紛的解決有所助益,反而會助長恣意司法危及法治的可能性。

針對單純強調司法實現社會效果可能帶來的負面影響,一般認為,在法律適用中,應當把社會效果作為法律效果的內置命題,做到“從理性的角度”看待社會效果,并要求“尋求社會效果應該主要通過法律來實現,只有在特殊的情況下,在一定的范圍之內,在規則和程序的導向下才可以變通適用法律。”[32]筆者認為,這種認識從原則上理清了中國語境下法律適用應該如何通過考量裁決的社會影響或效果進行裁判的基本理念,但是,具體到如何操作“把社會效果作為法律效果的內置命題”這樣一種要求,從法律的形式理性和實質理性的關系方面分析,唯有從技術意義上解決“社會效果”的裁判標準問題,才能約束法院的裁量判斷,化解司法對社會效果的追求而帶來的背離法治的危險。

可以說,在已經以法治為圭臬的當代中國,面對社會日益涌現的疑難案件,司法的正確態度不應是對這些案件急切地貫徹實用主義后果論,簡單地以事實性的“社會效果”來“解決問題”,而是應該把握各種疑難案件提供的契機,對“依法司法”的理念作出符合法治精神的價值詮釋,并進而確證疑難案件中司法方法的妥當性[33]。據此,在我國司法體制改革繼續推進“審判公開”、“法官說明判決理由”、“論證判決依據與開示裁量基準”等一系列舉措的背景下,進一步提出關于法官對案件裁判社會效果性質及其評判準則方面的理性認知要求,就成為一種必要的制度性措施。這也是筆者前文著重論述司法裁決的后果與法律適用的可依賴后果、論證邏輯的標準及其實質衡量根據的主要實踐指向所在。

結 語

在一個價值日益多元、各種矛盾日趨增多的轉型國家,社會治理方式和治理結構發生著重要變化,社會對司法的依賴程度明顯增強,于是,疑難案件的解決在司法實踐中可能不會那么順利,甚至有些時候它們會轉化成“事件”。在這樣的背景下,司法者對案件的處斷可能就會打破法律適用上的嚴格形式主義,采用其他多種可行的路徑權衡對案件的裁決以實現個案場合的實質正義也不失是一種常態。問題是,在民主與法治不斷加劇的時代條件下,司法者對案件的權衡裁決及其理由選擇,應該如何符合“可論辯—證成性”“可論辯—證成性”概念由季濤教授提出,“可論辯”強調對裁判結果的事先未知而由此帶來的意見紛呈,“證成性”強調最佳可接受結果的獲取應基于充分的客觀合理性理由,基于兩者有所區別的循環關系要求我們把它們聯合成一個統一的概念,此概念對于我們理解和界定法律決定的過程及其結果的性質很有意義。(參見:季濤.論疑難案件的界定標準[J].浙江社會科學,2004,(5):54-62.)

概念的要求?基于后果評價的法律適用是被司法理論和實踐所接受的一種疑難案件裁判途徑,可以肯定的是,增強對這種法律適用方法的規范性認知有助于我們對法律活動中的后果論裁判行為進行適當的操作與評判。

基于后果評價的法律適用方法的實質,是司法者在窮盡既有明確的法律規范而需要在開放的時空里尋求正當的裁判規范之際,通過思量裁決結論所帶來的可欲后果以對可生成裁判理由的要素進行選擇。疑難案件的存在當然不是司法者可以棄置依法司法的理由,它反卻需要司法者應更加反省法治的真諦和規范性司法的重要意義,基于后果評價的法律適用必須把其立論和操作技術建立在維護法治的精神和價值訴求的基礎上。從現有的司法理論和實踐看,基于后果評價的法律適用是無法根除主觀性和可爭議性的,依據尋求案件裁決的可欲后果而進行的司法過程也只有不斷趨向于對裁判后果以及后果可欲的條件、標準、評判根據乃至論證的可操作性規則的合理追求,才能為案件的恰當處理和糾紛的最終解決獲得在法治視域中本質上正確的結論。

參考文獻:

[1] 羅伯特·阿列克西.法律論證理論[M].舒國瀅,譯.北京:中國法制出版社,2002:2.

[2] 阿圖爾·考夫曼,溫弗里德·哈斯默爾.當代法哲學和法律理論導論[M].鄭永流,譯.北京:法律出版社,2002:143.

[3] 尼爾·麥考密克.法律推理與法律理論[M].姜峰,譯.北京:法律出版社,2005:98.

[4] 楊知文.司法裁決的后果主義論證[J].法律科學,2009,(3):3-13.

[5] 阿馬蒂亞·森.后果評價與實踐理性[M].應奇,等,譯.北京:東方出版社,2006:400.

[6] Samuel Scheffler. Agent-Centred Restriction, Rationality and the Virtues[G]//Samuel Scheffler,Consequentialism and Its Critics.New York: Oxford University Press,1988:252.

[7] 呂世倫,谷春徳.西方政治法律思想史(下冊)[M].沈陽:遼寧人民出版社,1987:98.

[8] 卡爾·拉倫茨.法學方法論[M].陳愛娥,譯.北京:商務印書館,2005:237.

[9] Giovanni Sartor.Legal Reasoning:A Cognitive Approach to the Law[M].Dordrecht: Springer,2007:394.

[10] 陳林林.公眾意見在裁判結構中的地位[J].法學研究,2012,(1):96-107.

[11] 鄭永流.法律判斷形成的模式[J].法學研究,2004,(1):140-149.

[12] 陳金釗.論審判規范[J].比較法研究,1999,(3,4):335-348.

[13] Neil MacCormick.Legal Reasoning and Legal Theory[M].Oxford:Clarendon Press, 1978:101.

[14] 張志銘.法律解釋操作分析[M].北京:中國政法大學出版社,2000:172-173.

[15] 伊芙琳·T·菲特麗絲.法律論證原理[M].張其山,等,譯.北京:商務印書館,2005:128.

[16] 楊仁壽.法學方法論[M].北京:中國政法大學出版社,2003:188.

[17] 張繼成.可能生活的證成與接受[J].法學研究,2008,(5):3-22.

[18] Neil MacCormick.On Legal Decisions and Their Consequences:From Dewey to Dworkin [J].New York University Law Review,1983,58(5):239-251.

[19] 王鵬翔.目的性限縮之論證結構[G]//王文杰.月旦民商法研究·法學方法論.北京: 清華大學出版社,2004:15-34.

[20] 尼爾·麥考密克,奧塔·魏因貝格爾.制度法論[M].周葉謙,譯.北京:中國政法大學出版社,2004:246.

[21] 武宏志,周建武.批判性思維[M].北京:中國人民大學出版社,2010:142.

[22] 劉江.邏輯學:推理和論證[M].廣州:華南理工大學出版社,2006:318-319.

[23] 魯格羅·亞狄瑟.法律的邏輯[M].唐偉欣,譯.北京:法律出版社,2007:219.

[24] 張保生.法律推理中的法律理由和正當理由[J].法學研究,2006,(6):80-88.

[25] 任東來,等.美國憲政歷程:影響美國的25個司法大案[M].北京:中國法制出版社, 2005:60.

[26] 張禮洪.楊麗娟訴“南方周末”案的法理分析[N].中國社會科學報,2013-11-06 (A7).

[27] 桑本謙.利他主義救助的法律干預[J].中國社會科學,2012,(10):123-140.

[28] 馮輝.判決、公共政策與社會主流價值觀[J]. 政法論壇,2012,(4):104-115.

[29] 孔祥俊.論法律效果與社會效果的統一[J].法律適用,2005,(1):26-31.

[30] P·諾內特,P·塞爾茲尼克.轉變中的法律與社會:邁向回應型法[M].張志銘,譯.北京: 中國政法大學出版社,2004:81-85.

[31] 唐延明.論司法的法律效果與社會效果[J].東北財經大學學報,2009,(1):75-78.

[32] 江必新.在法律效果之內尋求社會效果[J].中國法學,2009,(3):5-14.

[33] 張超.能動司法與實用主義后果論[J].法律科學,2012,(5):3-10.

Abstract:The application of law based on consequential evaluation is a necessary form, also a specific method, in judicial adjudication, and its logic mechanism is that the consequence of judicial decision retroactively influences the choice of judicial basis. The necessity to change the legal reasoning based on the established rule and its argument structure is the precondition to apply the method of legal application based on consequential evaluation, which aims at establishing the justified norms for the judiciary in handling hard cases. The abstract consequence (also called “norm consequence”) of judicial decision is the dependable consequence for legal application to make a reasonable judgment by the consequential evaluation. The grounds in the existing order of the law are the preferential reasons in substantive measure about the consequential evaluation for legal application, and the grounds outside the existing order of the law have a special impact on substantive measure with their properties and functions.

Key Words: consequential evaluation; legal application; juridical norm; abstract consequence; substantive measure

本文責任編輯:龍大軒