《平拋運動》教學設計及反思

蔣曉霞 徐敏峰

(江蘇省宜興市和橋高級中學,江蘇 宜興 214211)

《平拋運動》教學設計及反思

蔣曉霞徐敏峰

(江蘇省宜興市和橋高級中學,江蘇宜興 214211)

摘要:本文中《平拋運動》的教學設計沿著教師預設-學生發現-共同探究的路線,讓學生在探究的過程中構建新知、體驗成功的喜悅。但教學設計再好,畢竟是教師事先的“設計”,學生在課堂上會有教師意想不到的問題或想法,這時便生成了比“設計”更有意義的教學資源。作為教師,既要給予學生生成自己想法的空間,又要善于發現并抓住學生閃過的疑問和思想靈感。

關鍵詞:平拋運動;教學設計;教學反思

《平拋運動》在高中物理中占有重要的一席之地.一方面,在規律的運用上,聯系了“自由落體運動”和“勻速直線運動”兩種基本的直線運動規律;另一方面,《平拋運動》是一種基本的勻變速曲線運動,在處理方法上運用了“運動的合成與分解”,體現了物理學“化曲為直”、“化繁為簡”的科學思想,這種思想方法對解決其它類型的勻變速曲線運動,包括斜拋運動以及帶電粒子在電場中的偏轉,都能起到積極的遷移作用.本課的教學設計將沿著教師教學預設—學生探討生成—共同探究的路線,讓學生在探究的道路上感受新知帶來的喜悅和成功.

1教師預設

(1)新課引入

新課開始,教師引用一則“飛機投彈”的小游戲.飛機在水平飛行的過程中,讓學生選擇時機“投彈”,看是否能擊中停在前方海域的敵艦.學生興致勃勃地躍躍欲試,但屢試屢敗,這時教師引入本課課題,留下懸念,告訴學生學過本課內容后,便可輕松擊中目標.

(2)概念剖析

教師用粉筆演示各種拋體運動,學生注意觀察不同拋體運動的初速度,提出“平拋運動”概念.同時,教師強調概念中所提出的兩個特征:初速度方向水平、只受重力(即不計空氣阻力作用). 與已經學過的也僅受重力作用的“自由落體運動”和“豎直上拋運動”相比,它們的區別在于:前兩者是直線運動而現在要研究的是曲線運動.

(3)問題導入

作為曲線運動,其研究過程顯然比直線運動要復雜,那么用什么方法來研究平拋運動?教師聯系學生已有的知識設計以下問題引導學生思考:

①曲線運動屬于平面運動,應該用什么坐標系來描述該運動軌跡?

②教師在平面直角坐標系上畫出運動軌跡后繼續問:同學們能不能預測一下平拋運動在水平和豎直方向分別作什么運動?

③用什么方法可以驗證你所預測的兩個運動是正確的?

2學生發現

(1)大膽預測

帶著以上問題,學生分小組進行討論,然后由小組代表陳述討論結果.

A組代表:水平方向作加速運動,豎直方向也作加速運動.

B組代表:水平方向作勻速運動,豎直方向作加速運動.

(2)設計探究方案

方案1:根據分運動和合運動等時性原理,用水平和豎直兩個方向的運動作為參照,觀察兩個分運動和合運動的落地時間是否相等.

方案2:可以在物體運動過程中連續拍照,然后對照片進行分析.

3共同探究

(1)實驗探究

按照方案1利用平拋演示儀進行以下探究:

①自由落體運動小球和平拋運動小球同時落入儀器末端的布袋.

②勻速運動小球和平拋運動小球同時落入儀器末端的布袋.

③自由落體運動小球、勻速運動小球和平拋運動小球同時落入儀器末端的布袋.

(2)視頻展示

由于運動時間短暫,學生只對最后同時落入布袋印象深刻而對小球運動過程中的位置關系認識不夠,教師又通過事先拍攝的實驗視頻,利用慢放功能展示三個小球在運動過程中每時每刻的位置關系.學生能清楚地看到,自由落體小球和平拋運動小球始終在同一水平線上,勻速運動小球和平拋運動小球始終在同一豎直線上,三個小球的位置如影隨形,亦步亦趨,充分體顯出分運動和合運動的關系.

(3)得出結論

通過探究,學生得出結論:平拋運動在水平方向上做的是勻速直線運動,在豎直方向上做的是自由落體運動.同時讓學生與自己預測的結果進行比較,看是否正確.

(4)發現規律

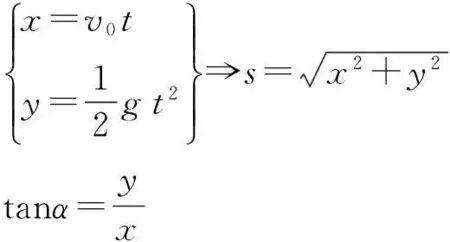

利用速度的合成分解和位移的合成分解法則可以得出合運動某時刻速度的大小和方向以及某段過程中位移的大小和方向(如圖1),平拋運動的規律如下:

圖1

(5)前呼后應

筆者編制了以下習題:轟炸機以v機=80m/s的速度,在距海面h=45m高處水平飛行,尾追一艘以v船=15m/s的速度逃逸的敵船,采用老式炸彈轟炸敵船,不計空氣阻力.若你是飛機駕駛員,請算出飛機投彈點距敵船的水平距離.并在“投彈練習”中試投.

利用習題結論回應新課引入的小游戲,在飛機到達“算好”的位置時“投彈”,成功擊中目標!

4教學反思

(1)動感十足的教學設計,可充分激發學生的求知欲望和探究意識

判斷一堂課的教學設計是否優秀,不僅要看設計者本身對教材是否準確把握,設計思路是否清晰,眼光是否獨到,更要看教學設計是否從學生實際出發,是否讓他們都能積極參與.本課的教學設計有兩處亮點:一是引入部分,運用小游戲的形式,迅速抓住學生注意力,并且有可能為解決游戲中的問題維持整堂課的學習動力,直到最后把學到的知識運用到游戲,學生都產生了成功的喜悅感.這樣的設計迎合了中學生好玩游戲的心理,起到了“在玩中學”的效果;二是對傳統實驗的處理上,傳統的做法一般是觀察兩個小球是否同時落地,當發現自由落體小球和平拋小球同時落入袋中后,就立即得出平拋運動在豎直方向上的分運動是自由落體運動,在水平方向上的運動是勻速直線運動.這樣得出的結論顯得比較倉促、生硬,學生有種“被接受”的感覺,沒有產生問題的過程,也缺乏解決問題的動力.而在本設計中,教師先讓學生預測,產生疑問,再用實驗探究,進行初步確認,然后又運用視頻慢放的功能,讓學生真實地感受到三個小球運動過程中的同步關系,自主建構關于平拋運動在兩個方向上分運動的特征,教學效果更好.

(2)敏銳地捕捉課堂生成資源,會使課堂設計更加豐滿、更顯人性

科學始于觀察,思維源于問題,教師在講解物理規律時,應從觀察和問題出發,引導學生展開想象的翅膀,提出各種可供檢驗的猜想和假說,再經過分析和驗證,直到問題的解決.教學設計再好,畢竟是教師事先的“設計”,教師先根據自己對教材的理解設計各個教學環節,也可以根據以往的經驗“設計”出學生有可能產生的疑問或有可能給出的答案.但學生畢竟是活生生的人,如果給予機會,他們會有教師意想不到的問題或想法,這時便生成了比“設計”更有意義的教學資源.作為教師,既要給予學生生成自己想法的空間,又要善于發現并抓住學生閃過的疑問和靈感.本課中,教師提問學生有什么辦法可以來驗證所預測的運動后,有學生提出用連續拍照的方法進行研究,這個方案與教師事先的“設計”不完全相同,當時這位年輕的教師卻忽視了這個“靈感”,對這位同學的想法用“實施起來不方便”一帶而過,然后直接按自己事先設計好的環節進行教學,這不能不說是一個遺憾.

參考文獻:

[1]孫建軍.生命課堂.北京:中國文史出版社,2006.