中學英語教師教學策略設計的現狀研究

荊菁 梅海

中學英語教師教學策略設計的現狀研究

荊菁梅海

【摘要】《教師教育課程標準(試行)》指出:中學教師應對中學學科課程標準與教材、中學學科教學設計進行研究(教育部2011)。《“國培計劃”課程標準(試行)》強調從英語教學目標的設計、英語教學重難點和英語教學過程的設計等方面對教師進行培訓(教育部2012)。本研究基于對28節課堂觀察和對其相應的28份教學設計的分析,重點分析了中學英語教師對“教學策略”的設計。

【關鍵詞】中學英語;提問策略;教學過程;設計策略;組織形式

我國學者魯子問和康淑敏(2008)認為:教學設計包括教學目標、教學策略、教學過程和教學技術四個方面。其中,“教學策略”分為教學組織形式策略、教學過程設計策略、提問策略、管理策略、安排教學順序策略等。

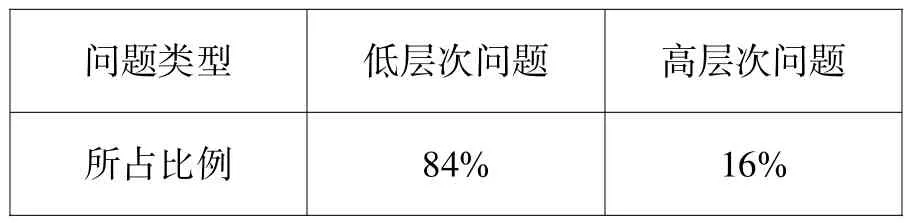

2012年5月,教育部制定了《“國培計劃”課程標準(試行)》,特別強調要對教師進行教學設計能力的培訓。本研究基于對28節課堂觀察和對其相應的28份教學設計的分析,從提問策略、教學過程設計策略和教學組織形式策略三個方面進行了分析,以期能給相關的中學英語教師培訓提供課程設置及實踐教學等方面的參考。現知識類的問題占到76%,理解類的問題占18%,而應用類的問題僅占6%,如下表所示(見表1、2):

表1 :提問的問題類型及其分布(N=100)

表2 :低層次問題及其分布(N=84)

一、提問策略的數據與分析

美國當代著名心理學家、教育家布魯姆(1956)提出知識、理解、應用、分析、綜合、評價等六層次問題框架。基于此,筆者將28份中學英語教學設計中預設的課堂提問問題進行了分類統計。依據布魯姆將知識性、理解性和應用性問題劃分為低層次問題,將分析性、綜合性和評價性問題劃分為高層次問題的觀點,筆者先對28份案例中的高層次問題和低層次問題所占的比率進行了統計分析,結果顯示,高達84%的中學英語教師更關注低層次問題的設計,僅有16%的教師在關注高層次問題的設計。然后,筆者進一步對低層次問題進行了分析,結果發

上面的數據雖然簡單,卻一目了然地顯示出中學英語教師所提問題的整體趨勢是隨著層次的提高而減少,他們在設計中較多地關注知識性問題和理解性問題,在應用性、分析性和評價性問題設計方面不能夠給出足夠的關注。該現象遵循了布魯姆的問題分類法原理,即隨著問題層次的提高,教師所設計的相應層次的問題就越少(鐘啟泉2003)。然而,筆者在課堂觀察中發現,教師已開始關注綜合性評價問題的設計,綜合性問題的設計目的主要是為了培養學生的情感態度和價值觀,使學生成為一個具有獨特見解和判斷力的思維者。如What influences people’s criteria of beauty? Why is inner beauty more difficult than physical beauty?What is the real beauty of a senior student?這三個問題層層遞進。首先,引導學生思考人類審美的標準,此時,學生腦中有關美的圖示被激活。通過思考,學生可以得出內在美和外在美兩個因素。其次,教師啟發學生深入討論,讓學生思考哪種美更重要,為何內在美更重要。最后,是對中學生情感態度的引導,使學生能在此問題的啟發中給自己定位美的行為標準。

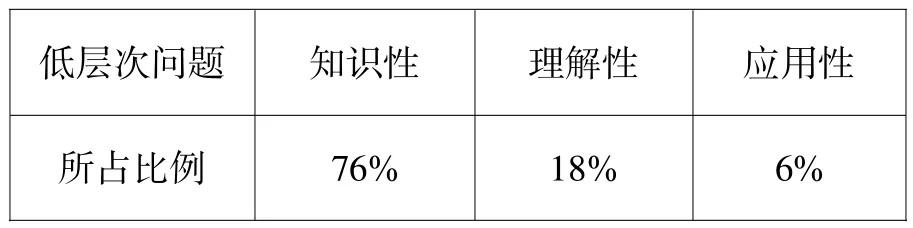

表3 :教學過程各環節的數據分布

二、教學過程設計策略的數據與分析

筆者對28份中學英語教師教學設計(其中初中英語11份,高中英語17份)的教學環節進行了歸類統計,結果顯示共有11個教學環節:熱身、導入、預習、復習、呈現、練習、活動、總結、作業、教學反思和教學評價(見表3)。

熱身環節旨在激活學生已有的知識,引發學生帶著較強的好奇心和動機主動進入新知識的學習。表3顯示:初中英語教師對熱身環節的關注度高于高中英語教師。有效的導入能夠激發學生的學習熱情,與熱身環節相比,導入更加強調對要學習的知識點及其話題地引入。筆者在課堂觀察中發現,圖片、師生問答、情境、視頻、比賽等是中學英語教師較為常用的導入方式。

在呈現環節中,初中英語教師比高中教師更為關注并善于創設較為真實的語境,從而有利于激發學生學習的參與度,提高學生的語言運用能力。

在練習環節,初中英語教師在課堂上比較關注練習環節的設計,并能夠在練習環節中從語法操練、聽力能力操練和口語操練等多方面培養學生的語言運用能力。該現象也反映了初中英語教師對學生主體性的認識,能夠在課堂上給予學生充分的話語權。而高中英語教師在課堂教學中缺乏對練習環節的關注,且不注重培養學生的語言運用能力。

在活動環節(本研究中的“活動”主要指教學過程設計中的雙人活動和小組活動)中,初中英語教師較為關注學生學習的主體性,雙人活動的設計體現了學生在課堂中占有足夠的課堂時間和話語權,有利于培養學生的語言運用能力。小組活動中的討論方式,說明初中英語教師比較關注“說”這一技能的培養。高中英語教師在課堂教學中對學生話語權的空間給予不夠,對學生作為學習主體性的認識低于初中英語教師。高中英語教師更為關注語言知識目標的培養,對學生綜合語言運用能力培養的意識低于初中英語教師。

在總結環節中,初中英語教師比較注重對課堂所學知識進行總結。由于初中生尚未形成較高的歸納能力和自主學習能力,因此,總結有利于初中生進行有效的英語學習。相對于初中生而言,高中生的歸納能力較高,由于高中英語語法知識和學習任務比較多,因而高中英語教師在課堂教學時對總結的關注低于初中英語教師。

在作業環節中,初中英語教師對作業的設計類型多樣化,并且側重聽、說、讀、寫四種語言技能的設計,說明初中英語教師注重培養學生的綜合語言運用能力。初中任務型作業的設計,有利于激發學生的學習熱情,學生在完成任務的過程中能夠提高自主學習能力。初中分層作業的設計只有1個,但反應出初中英語教師開始在作業設計中關注學生的差異性。高中英語教師在作業設計方面類型比較單一,且最為關注寫的技能,忽略了對學生進行聽、說和讀的技能練習,不利于培養學生的綜合語言運用能力。

教學反思是教師專業發展的一個重要途徑,而且有助于促進教學目標在教學中的落實。從課程教學論的角度而言,教學評價設計是指在課堂教學實施中教師對學生的行為、學習效果和目標達成度等方面進行的評價。本次研究數據顯示:初中和高中英語教師對教學反思和教學評價設計環節均不夠重視。

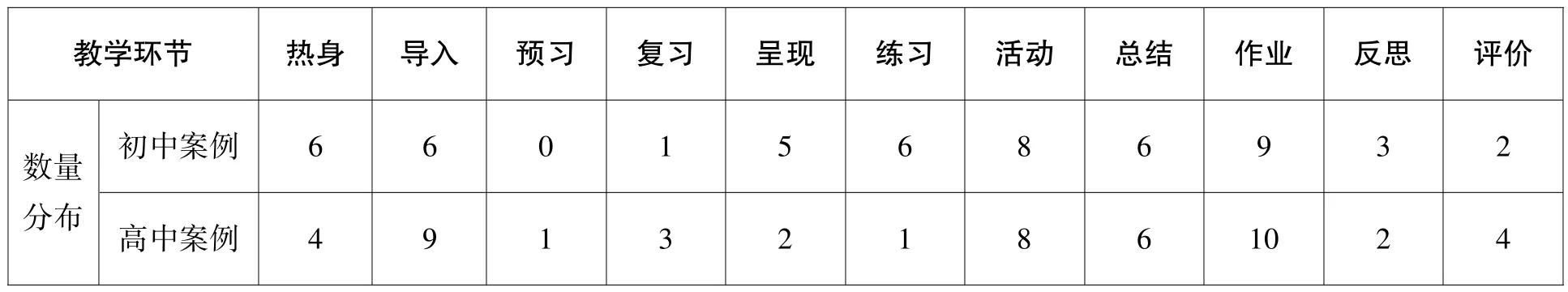

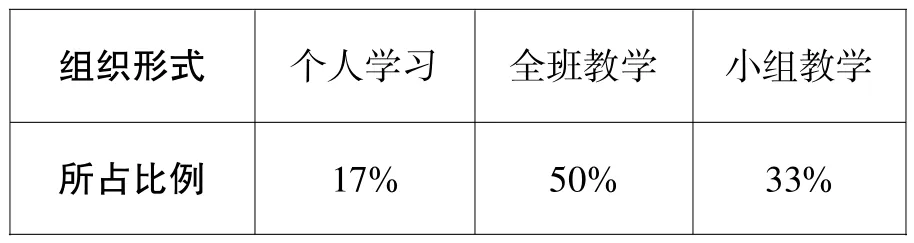

三、教學組織形式的數據與分析

筆者在對28份教學設計所采用的組織形式進行量化時,對三種教學組織形式進行了重新界定。班級教學組織形式指教師采用講授等呈示行為向學生傳遞信息,如教師板書所學語法知識或教師朗誦文章,學生傾聽;個體組織形式指在問答和任務活動等環節,學生個體依據自己的學習能力、學習風格等來介入學習的行為;小組教學組織形式指教師明確要求學生進行分組討論和分組完成任務的活動。筆者經統計發現:教師在28份教學設計中對三種教學組織形式均有關注,但是關注程度不一樣(見表4)。

表4 :課堂教學組織形式及其比例

表4顯示的是筆者的課堂觀察數據:中學英語教師能夠意識到三種教學組織形式的存在,并在教學設計中結合使用三種組織形式來進行課堂教學。這說明現在的課堂教學已經擺脫了傳統的教師滿堂灌的“填鴨式”授課的形式。小組教學和個人學習共占50%,反映了教師對培養學生的自主探究性學習能力和小組合作精神的意識有所提高。

中學英語教師教學設計能力的提高依托于教師發現問題、分析問題和解決問題的能力。這些能力是教師專業發展的核心內涵,而課程行動研究則是教師專業能力提升的基本策略(鐘啟泉2003)。教學反思是一個不斷發現問題、分析問題和解決問題的過程,是教師專業化發展的重要途徑(教育部2012)。課程行動研究強調教師的參與性和改進性,即要求教師在自然的教學情境中主動參與研究問題的過程,這個過程既是一種科學的思維方法,也是有效教學與研究相長的方法。教師在參與的過程中,不斷檢討與反思自己的教學實際問題,并在反思與討論中提高自己的教學質量。

引用文獻

教育部.2011.教師教育課程標準(試行)[S].北京:北京師范大學出版社.

教育部.2012.《國培計劃》課程標準(試行)[S].北京:北京師范大學出版社.

教育部.2012.義務教育英語課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社.

魯子問,康淑敏.2008.英語教學設計[M].上海:華東師范大學出版社.

鐘啟泉.2003.現代課程論(新版)[M].上海:上海教育出版社.

本文是河南省哲學社會科學規劃項目【2014BJY010】和河南省教師教育課程改革項目【2014-JSJYYB-021】的部分成果。

作者信息:荊菁,537000,廣西師范大學外國語學院,1328390299@qq.com

梅海,453000,河南省新鄉市第一中學,1347065003@qq.com