論基于網絡自主學習大學英語課程分層教學研究與實踐

高萍

【摘要】在2006年根據教育部頒布的《大學英語課程教學要求》的基礎之上,在課堂+網絡+課外自主學習的大學英語改革大趨勢之下,我校對2013屆新生的大學英語課程實行了基于網絡自主學習的分層教學新模式。新模式將根據學生的實際英語水平對大學英語課程的課程設置、課時分配及教學內容、教學進度等進行合理地安排和設置,做到因材施教、學以致用,使我校學生畢業時的英語聽、說、讀、寫、譯等實際應用水平大大提高。

【關鍵詞】大學英語 分層教學 網絡自主學習

一、大學英語教學改革的宏觀背景

2002年教育部啟動了大學英語教學改革,并于2003年出臺了《大學英語課程教學要求》(試行)。2004年教育部指定了180所院校作為全國的改革試點單位,并正式推出相當于新的大學英語教學指導大綱的《大學英語課程教學要求》。2007年7月10日教育部公布了修訂版的《教學要求》較之2004年的試行版改動較大,又新增加、刪減或重新表述了很多內容。《教學要求》強調大學英語教學改革應注意三個要點:1.《教學要求》規定新的大學英語教學目標是:培養學生的綜合應用能力,特別是聽說能力,使他們在今后的工作和社會交往中能用英語有效地進行口頭和書面的信息交流。這與以往的《大學英語教學大綱》相比,在教學目標上發生了很大的變化。2.《教學要求》開始大力提倡嘗試依托多媒體網絡的大學外語教學新模式。3.《教學要求》強調對來自不同地域、具有不同英語水平學生要分類指導,因材施教。因此,全省乃至全國各大高校都在如火如荼的進行大學英語依托多媒體技術的分層加自主學習模式的教學改革,甚至很多高校的教學改革已經進行了10余年,無論是從學生的實際英語應用能力上,還是在四、六級和考研成績上,還是大學英語教學經驗和教學成果上都已經取得了豐碩的成績。而我校的大學英語教學模式和教學方法都是傳統、落后的,早已不能滿足時代發展的要求和學生的需求。所以改革是我校大學英語教學突破困境、走上發展之路的唯一選擇。

二、分層教學的理論依據

1.因材施教和個體差異理論。在中國古代歷史上,教育家孔子最早提出了以材施教的思想,當時,他就對每個學生才能,興趣,性格,特長都非常了解,針對每個學生提出不同的要求。另外,中國古代教育專著《禮經·學記》中高度概括了因材施教的思想:“學者有四失,教者必知之,或失則多,或失則寡,或失則易,或失則止,此四者必之莫同也。”

2.“最近發展區”理論。前蘇聯心理學家維果茨基(Vygotsky)的“鄰近發展區”的理論也表明,學生在學習的過程中都有從獨立地解決問題所確立的實際發展水平到有老師指導下解決問題所確定的可能或潛在發展水平之間的一段距離或范圍,也就是“最近發展區”。所以,教師應根據學生的實際情況,對不同層次的學生采用不同的要求,不同的教法和提供不同的教學輔助材料,使他們在目標的導向下,主動學習,乃至成功。使每個層次的學生都能在原有的基礎上較快發展。

3.克拉申(Stephen D.Krashen)的輸入假說理論。克拉申的輸入假說(Input Hypothesis)是第二語言習得的一種理論。克拉申認為,只有當習得者接觸到可理解的語言輸入(Comprehensive Input),即略高于他現有語言技能水平的第二語言輸入,而他又能把注意力集中在對意義或信息的理解而不是對形式的理解時,也就是說有效的理解時才能產生習得。他認為,“i”表示語言學習者目前的水平,“1”表示略高于語言學習者現有水平的語言知識。“i+1”輸入最適合學生的接受能力。如果語言知識的輸入遠高于學習者當前的水平,也就是說輸入大大超過“i+1”的話或低于學習者目前水平也就是說為“i+0”的話,那么,語言學習者就缺乏積極性,沒有強烈的求知欲。這樣的話,學習者的學習就難以達到預期的效果。“i+1”理論同樣為大學英語的分級教學提供了最充足的理論依據。因為高職高專學生英語基礎差異較大,如果按專業班級上課的話,那么基礎好的和基礎較差的學生對英語最終都會失去興致。因此,十分有必要按照他們的實際水平進行分層級教學。

三、總體思路

1.我們總體思路是以分層教學為策略,以多媒體技術、網絡資源和學生自主學習平臺為輔助,以營造交流互動的課堂教學為特色目標,進行擴展式大學英語教學改革。

2.分步驟、逐年推進。第一步:2013年,在磨家校區選取文學與對外漢語學院、法學與社會學院、數學與計算機科學學院和生命科學與技術學院,共4個學院進行改革試點。

第二步:2014年,在所有普通本科院系中全面鋪開實施大學英語教學改革下的新模式教學。

四、實施方案

1.分層教學。根據大一新生的英語入學考試成績將實行大學英語改革的所有院系的學生分成A類和B類兩類教學班,所有學生安排在同一時間上英語課。A、B類班級的學生人數比例為30%和70%。第二學期期末按照四級考試成績,A、B類班級的部分學生做調整,即A類班級中未過四級的學生降到B類班級繼續學習;B類班級中過了四級考試的學生升到A類班級學習;在第三學期期末,B類班級中過了四級的學生也升到A類班級中繼續學習。這樣分類教學有利于避免以往一半學生第二、三學期通過四級而另一半學生未通過四級給正常教學帶來的沖擊。

2.教學目標。A類班級學生第二學期基本可以全部通過國家英語四級考試,教學目標可達到大綱所規定的高要求;B類班級的教學目標是第四學期40%的學生通過四級考試。

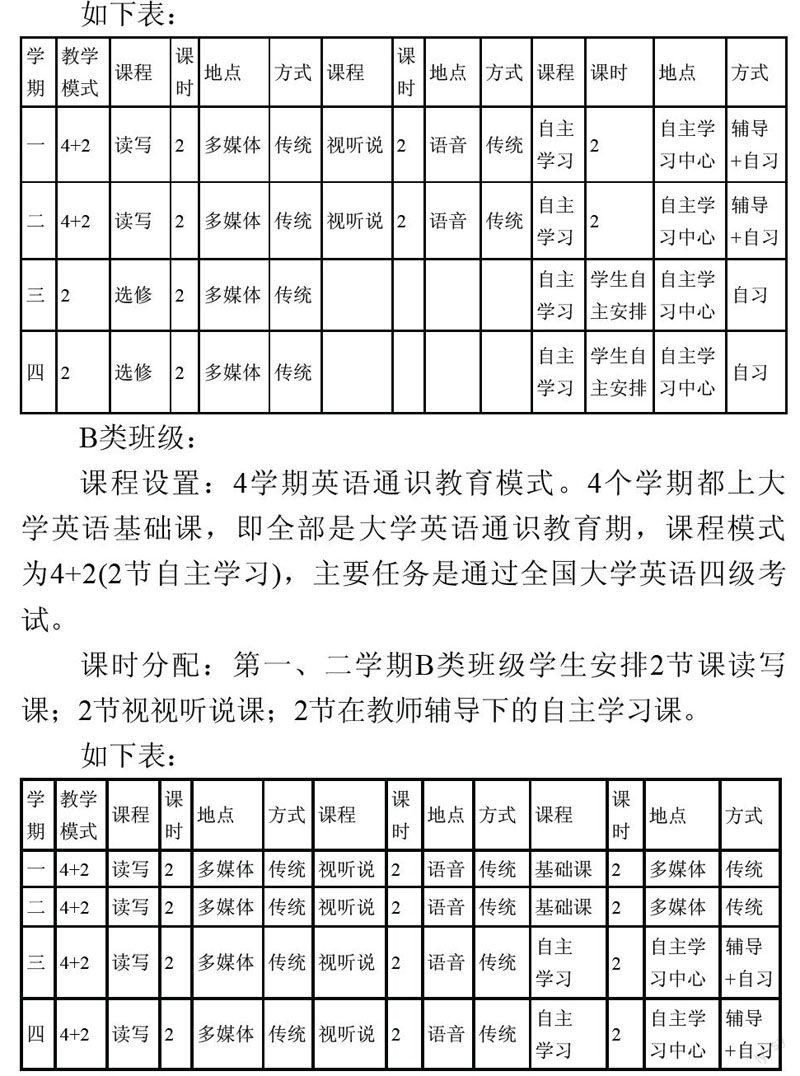

3.課程設置和課時分配

A類班級:課程設置:第一、二學期上大學英語基礎課,即大學英語通識教育期,課程模式為4+2(自主學習),每學期學分為4個學分,主要任務是通過全國英語四級考試。第三、四學期為選修課,每位學生每學期必選1門選修課,課程模式為2+自主學習,每門課程每學期學分為4,通過該門課程期末測試就取得相應的4個學分。

課時分配:第一、二學期A類班級學生安排2節課讀寫課;2節視聽說課;還有2節在教師輔導下的自主學習課;第三、四學期,除了1門選修課,每周2節課的學習之外,學生自主前往自主學習中心進行自主學習。

B類班級:

課程設置:4學期英語通識教育模式。4個學期都上大學英語基礎課,即全部是大學英語通識教育期,課程模式為4+2(2節自主學習),主要任務是通過全國大學英語四級考試。

課時分配:第一、二學期B類班級學生安排2節課讀寫課;2節視視聽說課;2節在教師輔導下的自主學習課。

4.教學內容

(1)A類班級第一、二學期要完成第一冊教材的教學及進行隨堂四級培訓,第三、四學期選修學術英語、英美文化、英美文學、英語視聽說、英語口語和英語寫作等課程。A班從第一學期開始報名參加全國英語四級考試,第一期有4周左右的四級隨堂培訓。

(2)B類班級四學期完成第一、二冊兩本教材的教學和四級隨堂培訓。B類班級從第二學期開始報名參加全國英語四級考試,第2學期有4周左右的四級隨堂培訓。

5.考查方式

學期成績按考勤占10%,平時考核占30%,期末考試占60%計算。平時考核A、B類教學班按各自標準進行。成績分配:自主學習成績占平時成績的1/3,(即總成績的10%);平時課堂表現和作業占2/3(即總成績的20%)。

6.教學管理

(1)每一層次設立備課組長,采用集體備課,相互聽課、交流等方式保障課堂教學質量。

(2)各教學組和各班的教師要負責考察并對本組教學做動態評估,以文字形式向教研室和學院匯報,學院向學校教務處匯報、溝通并研究落實具體的改進教改方案。

(3)每位任課教師根據自身的興趣和專業必須申報一門選修課,積極做好該門課程的開課教學準備,并根據所選課程組建該課程教學團隊,做好該門課程的教學研究工作。

(4)每位任課教師還應選定一個教學研究主攻方向,如三、四、六級過級培訓研究,考研培訓研究等,并以此組建教學團隊。根據我校實際情況,現在尤其需要做好的是考研培訓師資儲備工作。

五、結語

對英語基礎較好的學生開設學術英語課程,既符合語言教學規律又符合《課程要求》中的分類指導要求和因材施教的原則,是大學英語改革的一個重要突破,也是大學英語必然的發展趨勢。本文就我校的學術英語課程的實際開展模式做了一個初步探討,但在實際教學過程中還會遇到很多問題,希望通過教學實踐,能夠在不久的將來摸索出一套科學的學術英語課程體系。

參考文獻:

[1]CHRISTOPHER N.MERCER N.English Language Teaching in Its Social Context[M].London:Routledge.2001.

[2]KRASHEN.SD.The Input Hypothesis:Issues and Implications[M].Oxford:Pergamon.1985.

[3]傅玲芳.楊堅定.基于網絡多媒體大學英語教學模式的自主學習能力研究[J].外語與外語教學.2007(10).

[4]教育部高等教育司.大學英語課程教學要求(試行)[S].北京:北京外語教育與研究出版社.2007.5.

[5]劉東樓.趙彥芳.何曉冬.基于網絡自主學習的大學英語教學模式[J].安徽科技學院學報.2008(2).

[6]魯定元.萬益操時堯.大學英語分層教學模式的探索與實踐[J]瘋狂英語教師版.2009(06).

[7]束定芳.莊智象.現代外語教學[M].上海:上海外語教育出版社.2004.

[8]王金安.大學英語教學模式改革的探索[J].中國成人教育.2008(4):7.

[9]趙亞玲.楊南翎.宜賓學院大學英語分層教學模式的探索與實踐——宜賓學院為例[J].宜賓學院學報.2008(10).

[10]周光明.大學英語“多媒體網絡自主學習+課堂教學”模式的實踐研究[J].湖北師范學院學報.2011(4).

*本文基于綿陽師范學院校級課題《基于網絡自主學習大學英語課程分層教學研究與實踐》,項目編號:Mnu-JY1306》。