比亞茲萊的黑白插圖裝飾藝術風格

徐進

摘要:比亞茲萊的黑白插圖裝飾風格,反映了19世紀末藝術家的思想處于焦慮與彷徨之境。作為一種審美觀和對自身價值的體現,他在插圖裝飾方面的成就是英國新藝術運動的一部分,并展現了東西方不同藝術語言相結合的特點。這種風格的出現,反映了在消極頹廢和艷情冷漠的表象下,雜志插圖裝飾藝術的蓬勃發展以及比亞茲萊逃避現實生活之痛的自我寫照,也是當時藝術思想處于審美危機的一種體現。

關鍵詞:繪畫藝術;插圖裝飾;比亞茲萊;頹廢主義;裝飾風格;藝術形式

中圖分類號:J20文獻標識碼:A

Artistic Style of Blak and White Illustration Decoration Created by Beardsley

XU Jin

(School of Fine Arts, Zhengzhou Teachers' College, Zhengzhou, He'nan 450044)

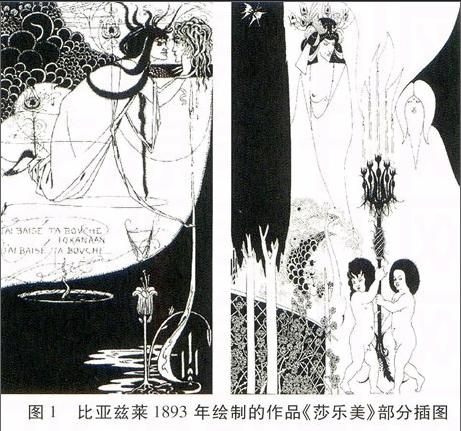

奧博利·比亞茲萊(Aubrey Beardsley)是19世紀末英國新藝術運動在平面裝飾藝術領域的主要代表。1893年2月,他為王爾德的《莎樂美》繪制的黑白插圖作品并刊載于《畫室》雜志后,引起王爾德和著名出版商萊恩(John Lane)的興趣和支持。此后,比亞茲萊在英國藝術界得到了廣泛關注和影響。

在比亞茲萊的黑白插圖作品中,充滿了同時代裝飾作品所不具有的某些頗顯“另類”的因素,如將裸體的人物形象(尤其是女性)刻畫為華美與詭異、先鋒與頹廢、血腥與艷情等并存的化身,不但強烈刺激觀者的感官,甚至還帶有象征與諷刺的意味。對于亞茲萊插圖藝術風格的價值及貢獻迄今仍存在討論和爭議。例如現有對比亞茲萊頹廢主義(Decadence)裝飾風格及思想的研究中,認為他對推動了19世紀末怪誕藝術起到重要貢獻,并提到日本版畫藝術的處理手法對他產生過影響。[1](p.87)以致英國藝術界將19世紀的最后十年視為是“比亞茲萊時期”(the Beardsley Period),顯然他成為了這時期藝術的縮影。[2](p.25)對比亞茲萊黑白插圖藝術及其頹廢怪誕風格的研究,為剖析19世紀末英國頹廢主義藝術與裝飾設計的成因,以及日本版畫風格在歐洲的傳播有一定的參考價值。

一

就裝飾語言而論,比亞茲萊探索了前人較少涉足的平面設計領域——抽象的黑白插圖畫藝術。他以富于表現力的線條和黑白色塊相結合,塑造各種頹廢和怪誕不經的藝術形象,為19世紀末的英國裝飾藝術界注入了一種與眾不同的新圖式:不但較注重運用線的方式介入黑、白兩個平面色塊的對比之中,還通過畫面傳遞出這樣的信息:一種不安和荒誕怪異,更為主要的是比亞茲萊一改學院式藝術優雅甜美的審美品味,呈現出對“審丑”的興趣。

比亞茲萊所創造的這種新圖式,或許與19世紀末英國普遍存在的世紀末彷徨和焦慮的心態相一致。他作品中常見的形象有:威武卻略顯不安的武士,妖艷卻又陰險冷漠的女性等,而來自異域的紋樣(如龍紋)又增加了畫面詭異和不詳的氣氛。例如他為文學作品《亞瑟之死》(Le Morte D'Arthur)及戲劇《莎樂美與沃爾龐》(Salome and Volpone)所繪的黑白裝飾插圖中,都顯示了上述特點。

比亞茲萊繪制抽象插圖畫采用的唯一媒介是墨水,這也限定了他對顏色的運用范疇。“線—塊法”(the line-block method)是他處理不同畫面圖式關系的常用手法,特點是以線為主要塑造手段,結合大面積的黑與白色產生強烈對比。他能夠熟練地駕馭畫面復雜的組合關系,這一特點,在他1894年為王爾德劇本《莎樂美》所繪的插圖中得到了充分體現(圖1)。據研究,“他首先是在紙稿上用鉛筆勾形,并在不斷地修改后獲得畫面整體的節奏、組合以及平衡。”[2](p.261)此外,比亞茲萊描繪的人物形象基本都具有以下特點:抽象的背景裝飾與具象的人物形象相結合,只是人物形象均作了變形處理飛,如身材修長、面部較小并且長發飄逸、身著日式長袍或中世紀鎧甲等。

比亞茲萊所創造的黑白世界雖然是二維的,卻具鮮明的個人風格。這表現在他對抽象的黑色與白色塊間的搭配關系進行了貼切的處理,同時也迷戀于對裝飾紋樣的深入刻畫。在以丑為美和異域紋樣的修飾下,比亞茲萊的插圖作品往往表現在形式上的混雜感——既有著古典美的優雅形式,又有異域的造型與表現手法。黑白插圖畫中獨特的曲線風格,并不強調陰影而是突出表現線對于形的塑造作用。他這樣解釋:“我并不關注陰影,并不感興趣,因此無意要表現陰影。”[2](p.25)標志著比亞茲萊成為世紀末頹廢主義運動在黑白裝飾畫領域無可替代的代表。

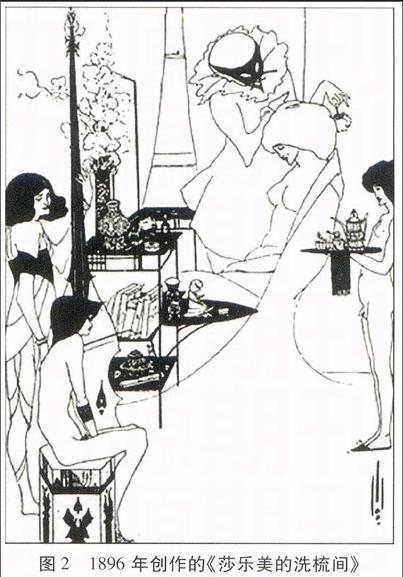

至1896年,比亞茲萊的插圖創作手法顯得更加夸張不羈,黑色塊少而小,畫面由以大面積的白色快和線條構成。例如在同年創作的《莎樂美的洗梳間》(The Toilet of Salome)中,他幾乎將畫面中所有的黑色塊運用于室內的器物,而人物形象則是由簡練的單線勾畫而成,并于背景大面積的白色塊形成既呼應又統一的關系(圖2)。

比亞茲萊作品所反映的怪誕與頹廢,既有他本人的特殊經歷和喜好等因素影響(他7歲時患上結核病,并成為伴隨他短暫人生的陰影),也有19世紀90年代藝術家們普遍存在的因素——19世紀末對即將到來的新世紀的焦慮態度影響著當時藝術家們的創作,如保羅·高更(Paul Gauguin)在1897年繪制了著名的繪畫作品《我們來自何處?我們是什么?我們將去向何處?》就是較典型的體現[2](p.26)。如果進行比較,比亞茲萊將自己視為一個典型的花花公子,身著最新潮的服飾且一絲不茍,擺著不同的矯揉造作的姿態,顯露頹廢主義思想;高更則將自己作為一個放蕩不羈的文化人,和一個高貴的野蠻人[2](p.26)。二者相似之處是:“雖然他們在作品中將熟悉的人物生活描繪的即豐富多彩又華麗,但卻將自己描繪為陰險的、有些邪惡的人。”[2](p.26)

不過,比亞茲萊采用線的形式進行插圖藝術創作,也受到了一定的指責:“盡管批評家們也承認‘線具有一定的吸引力,

圖1比亞茲萊1893年繪制的作品《莎樂美》部分插圖

圖21896年創作的《莎樂美的洗梳間》

但堅持認為比亞茲萊必須忘記日本風格的影響。”[3](p.148)以致比亞茲萊走了錯誤的方向,并且在畫面中具有性暗示的意圖,說明這種東西方藝術創作手法與審美相混搭的風格在當時引起了一定的質疑。

在比亞茲萊生命的最后幾年,因為王爾德的入獄而生活潦倒并且肺病復發。創辦于1896年的雜志《薩伏伊》(The Savoy)成為他創作生涯的第二個階段。可以說《黃面志》和《薩伏伊》這兩本雜志成就了比亞茲萊的黑白裝飾藝術。原因是比亞茲萊在黑白裝飾插圖設計的成功,一定程度上得益于新興的大工業生產使他的作品被批量復制和廣泛傳播。所以,不僅由于他順應了當時文學作品對插圖裝飾的需求,還在于他善于利用新興的印刷技術和擁有較多雜志的消費者,以致當同時代藝術家們的繪畫作品在批量化生產的過程中遭受到沖擊,比亞茲萊抽象的黑白插圖畫卻呈現出蓬勃的生機[2](p.27)。

比亞茲萊從早期注重強調大塊面的黑白對比,到后期近乎于刺繡式的細線精致刻畫,無不體現出他嫻熟的裝飾技巧和對二維平面語言的熱衷。他的黑白插圖畫雖然充斥著暴力與血腥,但在紛繁復雜的裝飾中又提供了這樣的圖景:在新世紀來臨前夕,人們對于傳統的學院式藝術的厭倦和新樣式的期盼相交織;同時,對于來自日本的異域藝術和艷情題材,又在一定程度上啟發了這位頹廢主義藝術家的創作靈感(他沉迷于日本版畫的情色藝術)。

二

比亞茲萊的黑白插圖畫藝術可謂瓦爾特·派特(Walter Pater)所稱“出位之思”(Anders-streben)的典型例證[4]。他跨越的不只是英國傳統的繪畫表現形式,更是一種審美觀甚至是道德觀。他對頹廢主義裝飾的追求,表現在以1894-1897年期間出版的雜志《黃面志》(The Yellow Book)為載體,向世人展現了他創造的一個詭異而奇幻的黑白世界——該雜志也被視為唯美主義與頹廢運動的產物,辦刊期間成為了比亞茲萊短暫人生中插圖畫創作的主要階段。以至于科里·吉里安(Cory Killian)要將比亞茲萊(的作品)視為對頹廢的定義[2](p.24)。

注重對女性形象的表現,似乎成為比亞茲萊與維多利亞時代其他藝術家們普遍熱衷的主題,這顯然也說明比亞茲萊與拉斐爾前派以及新藝術運動藝術家們,在表現題材上有共同之處。所不同之處就在于拉斐爾前派藝術家如羅塞蒂和瓊斯等人傾注精力表現中世紀的單純與虔誠,體現在寧靜之美,而比亞茲萊裝飾畫中的女性形象,以豐富的曲線創造了畫面的動感與不安,還帶有明顯的性指向和暴力色彩。

1893-1895年期間應該是比亞茲萊裝飾藝術創作作為重要的階段。這階段始,比亞茲萊作品常繪有一些來自日本藝術的裝飾紋樣,如常在插圖畫背景裝飾中描繪魚鱗紋和龍紋等,顯露他對來自日本版畫(浮世繪)藝術的興趣和影響:“他的作品采用平面的色彩表現手法,提升的視角、對角線構圖以及在高更的許多繪畫中體現出的尖銳邊緣等。”[2](p.27)他自己則這樣描述自己的作品:“暗示了日本藝術的某些特質,但又不是真正的‘和風樣式,表現的主題較為狂野并有些不雅。”[2](p.27)而在19世紀90年代,正值英格蘭對日本版畫藝術收藏、展覽和模仿風旺盛之季,比亞茲萊不僅借鑒了日本藝術人物形象怪誕不經的表現方式,還進一步地發展了這種來自東方的樣式[1](p.87)。所以,從比亞茲萊的《維吉留斯的魔法師》(1894)和裝飾畫中可以看到多種因素混合的現象:身著日式和服的羅馬女巫和反復出現的魚鱗紋樣等。

裝飾畫中追求頹廢怪誕風格,應該是比亞茲萊尋求精神慰藉與自身價值的一種方式。他曾這樣評價自己的追求:“我有一個目標——那就是頹廢怪誕,若不如此我什么也不是。”[2](p.25)他還從日本版畫中獲得了表現艷情的靈感,當時,“日本的色情版畫在歐洲特別流行,影響到了比亞茲萊這樣的藝術家。在他為王爾德的劇本《莎樂美》所繪的黑白插圖中,將歐洲和日本的審美介質結合在了一起。”[3](p.8)據記載,比亞茲萊在倫敦的工作室中就掛有日本江戶時代浮世繪畫家喜多川歌麿(Utamaro)的艷情作品[3](p.128)。在日本版畫藝術及對色情的描繪影響下,比亞茲萊找尋到了一種正契合的手段來表現他個人的情趣及頹廢思想,并借助文學作品加以呈現。這就形成了比亞茲萊既迷戀日本艷情版畫藝術,又基于歐洲傳統藝術的審美特征:如他在插圖畫中采用了巴洛克和洛可可藝術中常見的U形、S形和C形等動感強烈的構圖方式。以致邁耶·格雷夫(Meier Graefe)曾這樣評價,比亞茲萊可能將“巴洛克風格、新古典風格、拉斐爾前派和日本風格等匯聚在統一畫面之中”[3](p.131)。

或許將比亞茲萊與19世紀末歐洲頹廢主義文學藝術家相聯系,更能反映他所處的創作背景。例如,1884年法國作家于思曼(Joris-Karl Huysmans)發表的小說《逆流》(àrebours)被奉為頹廢主義文學的代表作[5]。而比亞茲萊與比利時藝術家恩索爾(Ensor)的作品有共同特征,那就是他兩都迷戀對頹廢怪誕形象的塑造。恩索爾的作品則常呈現為頭戴面具的眾人狂歡場面,例如1889年繪制的《基督進入布魯塞爾》,就描繪了表情各異的小丑、警察及老者形象。不過,比亞茲萊更注重畫面華美的裝飾效果,并且僅運用黑白兩色處理畫面形象。1898年比亞茲萊去世后,頹廢主義運動也走向式微。

分析比亞茲萊的生活軌跡,與其頹廢風格的形成不無聯系。自幼患病和非學院背景等可能是影響他創作風格不能忽視的兩個因素。筆者認為,自幼患病的陰影以及缺乏學院傳統的羈絆,使他在王爾德唯美與頹廢并存的戲劇情節中找到了創作的靈感。這也可以解釋比亞茲萊所有作品中描繪的揮之不去的夢魘般的人物形象,以及常出現的詭異不安的神秘龍紋等。所以,比亞茲萊的黑白插圖創作生涯雖然短暫,但能夠準確地捕捉到這種傾向和需求:形式上表現為一種精致細膩的華美裝飾,思想上卻與傳統藝術的審美觀念背道而馳乃至尖銳的沖突。這是比亞茲萊逃避現實生活之痛的自我寫照,也是19世紀末英國藝術思想處于審美危機的一種體現。

三、結論

比亞茲萊在黑白插圖裝飾中的成就,展現了英國新藝術運動在平面設計領域的發展。通過揭示比亞茲萊在黑白裝飾畫中醉心于頹廢之美的表面,能夠發現與其生活的時代及自身生活有著內在的聯系。雖然可以看出外因在于比亞茲萊借鑒了日本版畫藝術的某些表現手法和紋樣,但卻與19世紀末英國藝術界呈現出的頹廢思想傾向相一致。因而,比亞茲萊的頹廢風格之所以能夠出現并取得成功,有四個主要原因:第一,是印刷媒介技術發展的原因,插圖畫作品能夠依托批量印刷的雜志為廣大的讀者所接觸。第二,是受世紀之交的時代背景影響,彼時頹廢主義思想正是文學界創作的主題之一,比亞茲萊在插圖畫中生動地反映了這一趨勢。再次,是受日本版畫藝術的影響,特別是艷情主題使比亞茲萊沉溺其中,并在插圖畫中樂此不疲地加以表現。第四,是比亞茲萊個人生活經歷以及教育背景使然,由于沒有學院的傳統教育束縛,加之自幼患病且復發的經歷,使他既無形式上的束縛,也尋求到了自己獨特的黑白插圖裝飾風格。(責任編輯:徐智本)

參考文獻:

[1]Linda Gertner Zatlin. Aubrey Beardsley's “Japanese” ?grotesques.Victorian Literature and Culture ,1997.

[2]Cory Kilian. Aubrey Beardsley: Definition of the Decadence. Undergraduate Review: Vol. 14: Iss. 1, 2002, Article 5.

[3]Colette Colligan.The Traffic in Obscenity from Byron to Beardsley.Palgrave Macmillan, 2006.

[4]Nicholas Frankel.Aubrey Beardsley and British Wagnerism in the 1890.Victorian Studies.2004. P.532.

[5]Stéphanie Guérin-Marmigère. Paratexte et postulat autobiographique dans l'oeuvre de Joris-Karl Huysmans.Neohelicon .2010:No.1.Vol.37. P.217.