“互聯網+”背景下的高中化學人文教育

摘要:在“互聯網+”背景下高中化學教學面臨新的機遇與挑戰,信息技術的發展與人文精神的缺失亦成為新時代教育工作者關心的熱點話題。文章以“乙醇”教學實踐為載體,通過探討人文教育與化學學科的關系和“互聯網+”背景下新教學手段的發展,努力尋找新時代背景下的高中化學與人文教育結合的新契機。

關鍵詞:乙醇;人文教育;互聯網思維;學科素養;智慧課堂

文章編號:1008-0546(2016)09-0013-04 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.09.006

當今社會科技迅猛發展,李克強總理在《2015年政府工作報告》提出要“制定‘互聯網+行動計劃”宣告著”互聯網+”時代就此來臨。在“互聯網+”背景下,“大數據”、“云計算”影響著人們生活的方方面面,同時也在教育領域掀起了陣陣波瀾。但信息技術的進步是否會帶來人文素養的缺失也成為教育工作者關心的熱點話題。沈正東在《高中化學教育中學生人文素養培養現狀調查分析》指出,作為我國信息技術發展前沿陣地的上海地區的高中生在人文素養方面存在“四不夠”現象:對化學學科的人文理解不夠;“從我做起、從現在做起、從小事做起”的意識和行動不夠;對教師的信任度以及以小組進行合作學習不夠;探索創新、腳踏實地的實踐活動不夠[1]。“互聯網思維”與“人文素養的提升”能否在中學化學教學中找到契合點,實現“傳統教育”與“現代教育”完美融合將是每一位化學教育工作者努力追尋的方向。

一、人文教育與化學科學的關系

人文教育是指通過向受教育者傳授人類長期積累的閱歷經驗與智慧精神(即人文知識),喚醒和引導潛藏在他們身上的人文需要,進而培養他們對于自己、他人及環境的人文理解與關懷的意識和能力,最終促使他們理解人生的意義、樹立高尚的文化理想、找到正確的生活方式的教育——其實質是人性教育。化學是人類在原子、分子水平上研究物質的組成、結構、性質及其應用的科學,蘊含著豐富的人文內涵。化學科學的人文內涵與文學等社會科學的人文內涵既有聯系又有區別,化學課程的人文教育,其要義應當是將“科學、技術與社會”(STS)“科學史、科學哲學和科學社會學”(HPS)的思想內容融入到化學課程之中[2]。王秋在《科學課程的人文意蘊與教學實施》一文中指出要培養學生的民族情感;培養學生的科學價值觀;培養學生的審美意識;培養學生的科學精神和科學態度[3]。陳廷俊也在《高中化學教學中滲透人文教育的實踐與思考》中指出要通過“科學史話”、“科學視野”、 “綠色化學”和“化學規律”展示化學學科的人文內涵[4]。保志明在《關注科學概念的教育價值》一文中亦指出每一個科學概念的背后都有著極其深刻的科學本質,通過對核心概念的研究將使學生學會欣賞化學科學的美,使其受益終身。在人類文化背景下構建高中化學課程體系,充分體現化學課程的人文內涵,發揮化學課程對培養學生人文精神的積極作用;并結合人類探索物質及其變化的歷史與化學科學發展的趨勢,引導學生進一步學習化學的基本原理和基本方法,認識科學的本質,獲得科學的素養,形成科學的世界觀。

二、 “互聯網+”背景下的教學手段的發展

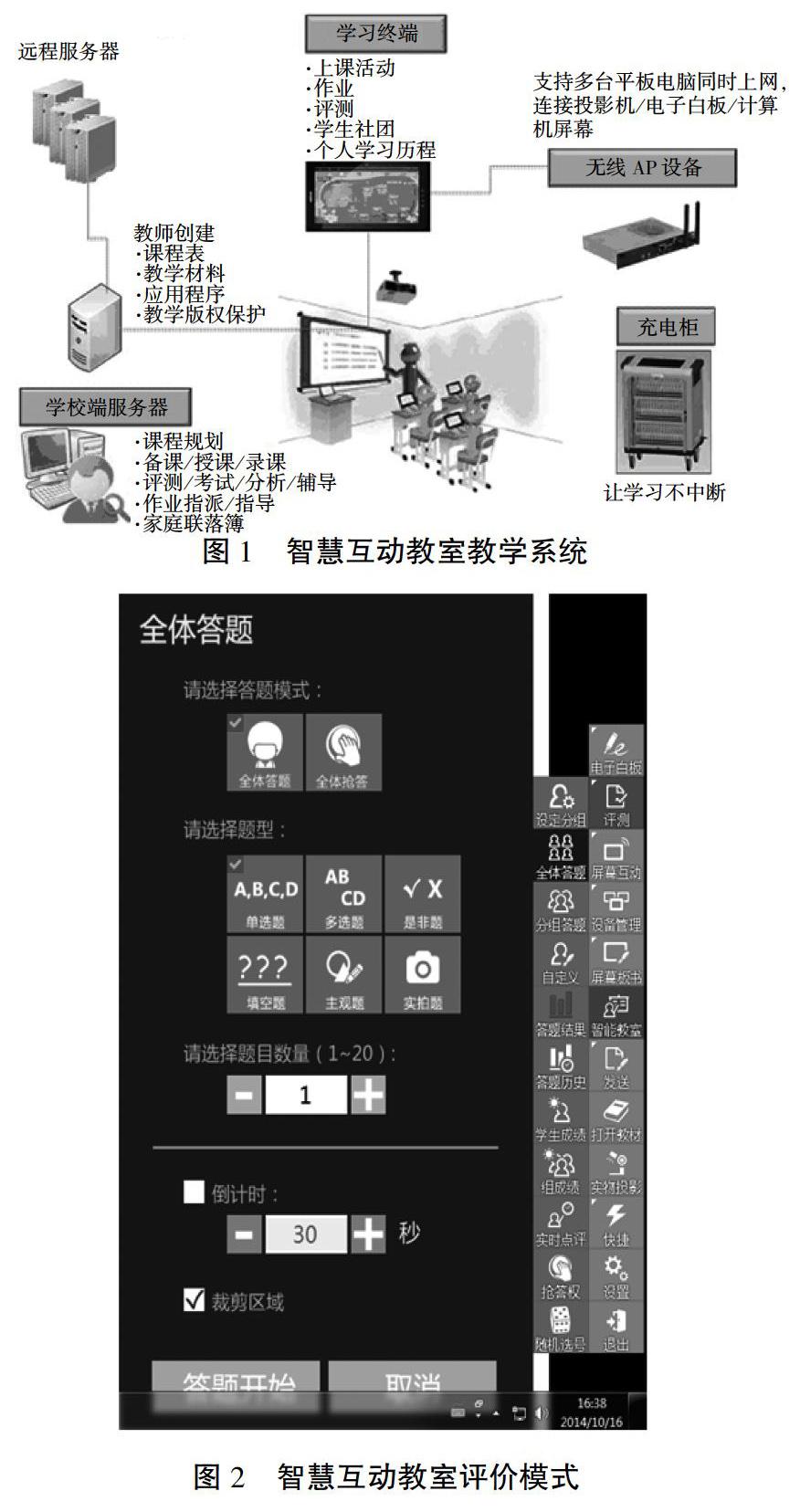

智慧互動教室(Wiedu Classroom)又稱智慧課堂,是由智能互動電子白板、學生定制平板(電子書包)、教室無線網絡、課堂互動評測系統和教學管理平臺共同組成的互動教學模式(如圖1),它的最大特點是互動性、開放性以及良好的兼容性能,能比較好地將信息技術與傳統課堂模式相結合,使學生和教師在熟悉的環境中享受“深度互動教學、智能教學”的數字化教學成果。通過同輩互助和交流展示,促進學生全面成長。教師能夠利用電子白板或者觸控式電視一體機在屏幕上板書和標注,然后通過無線網絡將板書分享到學生平板上的電子筆記本。教師還可以向個人或學習小組發起隨堂測評,通過對學生的答題情況的數據采集和即時處理,及時掌握全體學生對于教學內容理解狀況,從而可以針對學情隨時調整授課節奏,真正做到以學定教。智慧互動教室提供的評價模式功能多樣,客觀題、主觀題、單人、小組、搶答豐富了教學評價的組織形式(如圖2),為課堂教學帶來了勃勃生機。通過教學管理平臺將部分學生的電子書包小屏幕分享到電子白板或全體學生的個人電子屏上,“曬”出學生個體或學習小組的學習成果,將個體學習和小組合作學習結合起來,并長久記錄學生學習成長歷程。

三、設計思想

在高中化學課程中人文內涵的體現需要教師從化學學科內容、教學模式、教師人格魅力等多方面,從學生的學習動機、思想方法和思維方式、情感態度等多角度,找到恰當的切入點。無論通過何種方式、何種角度,關注化學學科的科學內涵將使高中化學教學中的人文教育保持長久的生命力與文化張力[5]。高中化學教學中滲透人文教育,要準確、適度,有明確的指向和策略,做到不虛美、不隱惡;還要生動、活潑地引發學生思考、展示、交流。在不灌輸、不說教的前提下引導學生說出真實想法,并進行深入辯解,領悟道理,感受真實的美好。“智慧互動教室”以開放、友好、互動性強的特點與化學課程中的人文教育有良好的契合性。高中《化學2》“乙醇”的人文教育內涵非常豐富,筆者以“智慧互動教室”為教學載體,通過“乙醇”的教學實踐探討“互聯網+”背景下滲透人文教育內涵的化學課程教學。

四、教學片段

1. 將化學學科背景與人文教育結合起來

在教學實踐中,許多老師會以與“酒”相關的詩詞作為“乙醇”教學的開場,而在課程的最后再以詩詞的方式總結乙醇的性質,以此體現化學課程的人文內涵。實際上這是對化學課程中人文內涵的誤解,我國“酒文化”雖與本節內容密切關聯,但需找準切入點,體現化學學科背景下的人文內涵而不是牽強附會。筆者認為本節內容應從學生已有的生活經驗出發,借助互聯網工具,創設“生活中的乙醇”這一情境,從而引發乙醇的結構→乙醇的性質→乙醇的用途這一線索,并對物質的用途能夠體現其性質,性質又能夠反映物質結構有更深入的認識,將宏觀世界與微觀結構結合起來,體現從微觀角度研究宏觀世界這一化學學科的特點。智慧課堂系統能夠即時展示、分享學生的思維過程和實驗成果,學生邊展示邊分析,大大激發了學生的學習熱情。學生的思考過程和實驗過程長久保存在PAD中并上傳網絡,對學生知識體系的完善和鞏固發揮持續性的作用,也對人文教育的展開奠定了堅實的基礎。

【學生活動1】 運用PAD檢索功能并結合生活常識,談一談乙醇有哪些作用?

【生答】飲品、醫用、燃料、有機溶劑、化工原料……

【學生活動2】已知乙醇的分子式是C2H6O,請根據有機物中“碳原子連四根共價鍵、氧原子連兩根共價鍵,氫原子連一根共價鍵”的價鍵理論寫出乙醇可能的結構式。完成后請將寫好的結構式用PAD拍照上傳。

【分享】通過電子白板展示學生上傳答案,選取代表性問題進行評講。

【練習1】1.1煤油的主要成分是碳氫化合物,該化合物只含C-C和C-H。少量鈉保存在煤油里,說明煤油 (A能; B不能) 與鈉反應, (A. C-C B. C-H C. C-C和C-H)鍵不易斷裂。

1.2 根據水與鈉反應,說明水中 (A. O-H B. H-H )鍵容易斷裂。

【學生活動3】請同學們設計探究方案驗證乙醇的結構。完成方案設計后,各小組發言人使用PAD將方案設計拍照上傳,時間3分鐘。

【展示】在電子互動白板上展示學生上傳方案,運用智慧課堂“投票”功能,選取得票率最高小組發言。

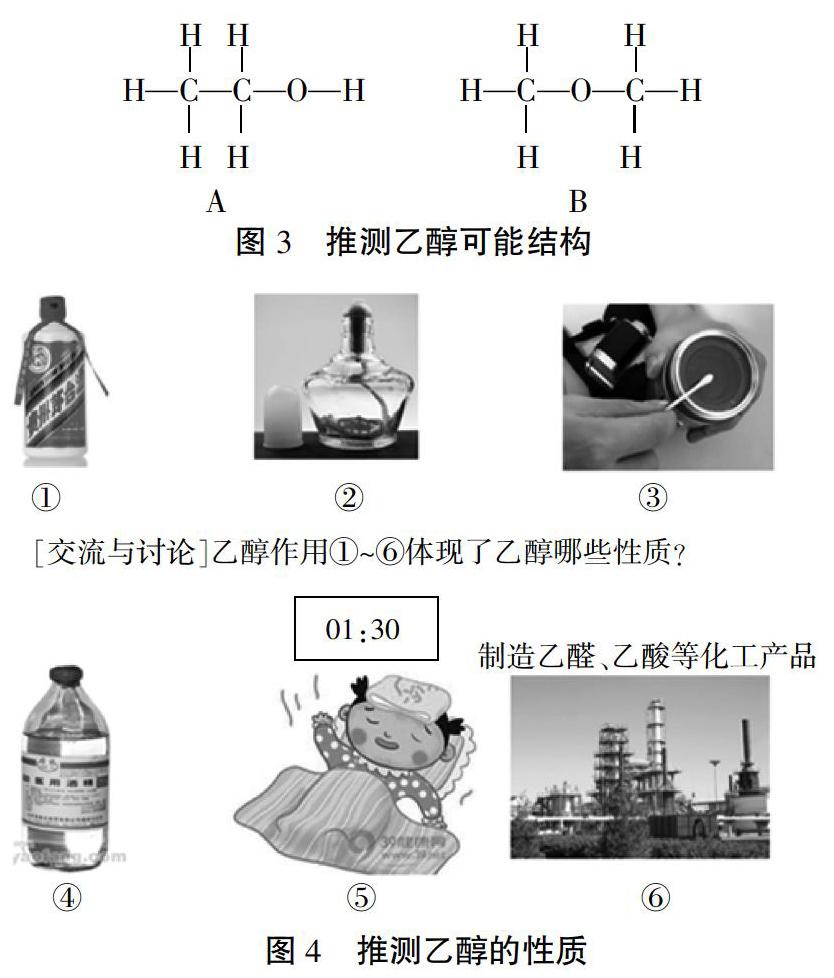

【小組發言】若乙醇是A結構(如圖3),則可以和金屬鈉反應,若乙醇是B結構,則不能和金屬鈉反應。

【分組實驗1】 根據學生設計探究方案進行實驗。向試管中加入約4mL(約試管高度的1/3)無水乙醇;再向其中投入黃豆粒大小的金屬鈉。

分組要求:每個小組由發言員對重點操作和現象拍照;2名同學進行實驗操作,1名同學記錄實驗現象。

【分享】實驗結束后,通過智慧課堂“搶答”功能選取學習小組展示實驗過程圖片,分享搶答成功的學生屏到電子互動白板上,學生邊展示實驗拍照邊分析現象,得出實驗結論。

【小組發言】通過乙醇能與鈉反應的實驗現象,可以得出乙醇應為A結構的結論。同時,由于鈉沉在乙醇的底部,說明乙醇的密度比鈉小,也說明乙醇的密度比水小。

【教師】分析乙醇的結構,通過動畫演示分析乙醇與鈉反應原理。

【學生活動4】交流討論乙醇作用①~ ⑥(如圖4)體現了乙醇哪些性質?時間1分30秒。

【生答】 作用1體現了乙醇具有無色透明、易揮發、有特殊香味的、與水以任意比互溶的性質,作用2體現了乙醇具有可燃性,作用3體現了乙醇是良好的有機溶劑,作用4說明乙醇具有使蛋白質變性的性質,作用5體現了乙醇具有易揮發性。作用6體現的乙醇可作為工業原料。

借助網絡環境,學生的PAD系統能夠根據課程要求進行分組合作,在知識檢索、問題討論、方案設計和分組實驗等環節進行合作探究式學習,這既是一種學習方式,更是一種人文環境。在合作學習的過程中使學生在習得科學知識的同時學會與他人交流、分享、合作,客觀評價個人、他人、集體的作用。

2. 將化學學科觀念與人文教育結合起來

中學化學教育應幫助學生構建能夠反映化學學科思想的學科觀念,提升學生的學科素養,并借此對學生進行人文教育,體現化學教育的人文內涵。畢華林在《化學基本觀念:內涵分析與教學建構》中指出中學階段應引導學生形成的化學基本觀念應包括元素觀、變化觀、微粒觀、分類觀和化學價值觀[6]。在學科觀念建立的過程中體現出的尊重事實、批判荒謬、謙虛包容、堅持真理、敬畏生命、崇尚美好本身就是人文精神的體現。

【問題1】我國酒文化源遠流長,請同學們在PAD上做出選擇。

A 利大于弊 B 弊大于利

【分享】將問題1發送到學生PAD中,學生選擇后。通過智慧課堂系統即時統計結果,選擇A項同學和選擇B項同學闡述觀點。

【生答】 李白斗酒詩百篇,我國的酒文化源遠流長,我們要很好地發揚下去。

【生答】過量飲酒危害健康,特別是酒駕危害公共安全應該全力禁止。

【教師】習總書記說:“法律的尊嚴在于執行。”對于酒的控制,不僅要有科學規范的制度,更要有科學的方法去保障制度有力的執行。我們如何檢測人體中的酒精含量呢?我們通過下面一組探究實驗來研究。

【分組實驗2】乙醇催化氧化實驗

(1)將凹形銅片放在三角架上,用酒精燈灼燒,觀察顏色變化。

(2)繼續加熱約1分鐘, 用膠頭滴管向小燒杯滴加4~6滴無水乙醇,將小燒杯倒置在銅片變色部分上,觀察燒杯覆蓋位置銅片顏色變化。

(3)小心取下小燒杯,感受其中氣味。撤掉酒精燈,熄滅[7]。

分組要求:每個小組由發言員對重點操作和現象拍照;2名同學進行實驗操作,1名同學記錄實驗現象。

【分享】實驗結束后,通過智慧課堂“搶答”功能選取學習小組展示實驗過程圖片,分享搶答成功的學生屏到電子互動白板上,學生邊展示實驗拍照邊分析現象,得出實驗結論。

【小組發言】銅片放在三角架上,用酒精燈灼燒,可以看到銅片由紅色變為黑色,說明銅被氧化為氧化銅。繼續加熱后,將滴有無水乙醇的小燒杯倒置在銅片上,觀察到燒杯覆蓋的區域逐漸由黑色全部變為紅色。取下小燒杯后,翻轉燒杯時能夠聞到刺激性氣味,說明乙醇通過化學反應生成了新的物質。

【問題2】銅片在該試驗過程中的作用是什么?

【生答】催化劑。

【教師】分析反應原理,引入新的官能團“醛基”。

【拓展視野1】將乙醇催化氧化產物驗證探究微視頻通過網絡發送到學生PAD系統中,學生可以用PAD課后下載觀看。

【問題3】通過實驗探究,說明乙醇具有什么樣的化學性質?

【生答】還原性。

【教師】 我們正是利用乙醇具有還原性來檢測人體內的酒精含量。

我國擁有幾千年的酒文化,如何理解“酒文化”的內涵,青少年成長過程中如何看待“飲酒”,都是學生成長中要面對的問題。借助智慧課堂系統的即時反饋,能夠快速地進行分組辯論,關于酒文化的繼承和發展的問題越來越明晰,更對飲酒所引發的危害有了更清晰的認識,幫助學生更加全面客觀地評價乙醇,通過學科教學影響學生價值觀的形成。實驗是化學學科的基礎,在高中化學課堂上,借助實驗手段引導學生理解化學,感受化學科學魅力,形成科學審美意識,尊重不完美和客觀事實,在潛移默化處教會學生做人、做事、做學問,不斷提高學生的人文素養。

五、教學反思

人本主義心理學家羅杰斯主張教學應該以學生為中心,教師的任務是促進學習者學習和成長,為學習者提供適當的環境,激發學習的動機,從而使學生的創造力得到充分發揮。“智慧課堂”依托網絡為教師和學生的交往互動提供了多樣化的課堂環境和生動活潑的個性化選擇,極大改變著傳統課堂的生態環境,教師在更多的時候扮演著“引導者”和“同行者”的角色,在學習過程中教師與學生分享彼此的思考、經驗和知識,交流彼此的情感、體驗與觀念,豐富教學內容,求得新的發現,從而達到共識、共享、共進,實現共同發展。“智慧課堂”與常態課程的有效整合,使得教師可以通過課上和課下的引導、互動,激發學生的學習興趣,促進學生自主學習,體現不同學習者的需要,促使教師在教學中與學生形成民主的、平等的、伙伴式的關系。

“互聯網+”背景下的教學手段的發展為高中化學教育提供了新途徑,但不是唯一途徑。正如中央電化教育館館長王珠珠所說:“技術是革命的重要因素,但不是充要條件。在這個風起云涌的技術時代,堅持以人為本的原則,才能使我們不至于在技術的浪潮之中迷失方向。”在物質生活極大豐富,人文精神普遍缺失的今天,我們在高中化學課堂中以化學知識體系為基礎,以互聯網思維為手段,以學科素養為核心,從教育工作者的視角審視人文教育,是希望我們培養出的學生不僅是普通意義上知識的建構者,更是知識的積極傳遞者和有益建設者。在化學教學的課堂上,不僅有知識的傳輸、探究和發現,更有人文的關懷、理性的思考和人性的光輝。

參考文獻

[1] 沈正東.高中化學教育中學生人文素養培養現狀調查分析[J].中學化學教學參考,2014,(4):4-5

[2] 倪娟,沈健.論中學化學教學的人文化[J].中學化學教學參考,2009,(3):5

[3] 王秋.科學課程的人文意蘊與教學實施[J].遼寧師范大學學報(社會科學版),2014,(4):525-529

[4] 陳廷俊.高中化學教學中滲透人文教育的實踐與思考[J].教育研究與評論:中學教育教學版(南京),2014,(10):73-78

[5] 保志明.關注科學概念的教育價值(上)——以“原子為例”[J].中學化學教學參考,2015,(4):1-3

[6] 畢華林,萬延嵐.化學基本觀念:內涵分析與教學建構[J].課程·教材·教法,2014,(4):78-83

[7] 吳亞男.從“滴醇生花”到“霧里看花”——乙醇催化氧化實驗的再改進[J].化學教與學,2015,(10):85—86