淺析改進實驗以提高生物實驗教學的有效性

劉莉

摘 要 通過改進教材中的“探究pH對過氧化氫酶的影響”的實驗,引導學生改進實驗裝置、設計、操作實驗,并針對實驗中出現的問題,進行討論后再設計、再實驗來解決問題,從而提高了實驗教學的有效性。

關鍵詞 過氧化氫酶 實驗改進 教學有效性

中圖分類號 G633.91 文獻標志碼 B

在高中生物學課程實施中,實驗教學并未真正得到足夠的重視,學生的實驗操作技能、實驗探究能力等得不到全面的鍛煉,而實驗內容又是歷年生物高考的熱點,學生在高考中的實驗得分不高。如何在有限的課堂教學中,激發學生對實驗探究的欲望,參與到實驗研究中來,在參與中發現問題、分析問題、解決問題,并逐步提高生物學素養,教師都在積極探索與實踐。“探究pH對過氧化氫酶的影響”是浙科版高中《生物》必修1第三章第三節“酶”中的活動。在浙科版的教材中,這個實驗的操作步驟繁瑣,特別是“操作小室”制作的不穩定性導致實驗失誤率較高,而教材對實驗步驟的描述也五次使用“小心”,并多次使用“注意”“切勿”等字眼,可見其操作要求較高。筆者引導學生設計了簡單的裝置,簡化了實驗步驟,縮短了實驗的時間,使學生有更多的時間解決實驗中出現的各種問題。這樣在達到教材實驗目的的同時,培養了學生發現問題和解決問題的能力,提高了實驗教學的有效性。

1 質疑教材,課前準備

在“酶”的概念這節課快結束時,筆者提醒學生閱讀下一課教材,根據提供的實驗材料(另提供FeCl3溶液、鮮馬鈴薯、打孔器、剪刀、注射器、橡皮塞等),通過實驗了解“酶的催化效率”和“pH對過氧化氫酶的影響”。教師布置改進實驗裝置的任務。

2 設計實驗,得出結果

筆者采用任務驅動模式,延伸教材實驗,提升學生的探究能力。教師要求學生根據所給的材料用具設計實驗,并給予適當的提示和說明。如實驗原理是什么?為什么要更改實驗裝置,改進后有什么好處?過氧化氫酶的催化效率的觀測指標是什么?打孔器的作用是什么?……學生根據所給的材料用具,依次說出上述問題的答案。之后教師讓學生分組設計實驗步驟,討論分析其方案的合理性后,再通過實驗操作進行探究。本環節可以充分激發學生對實驗探究的欲望,讓更多的學生參與的實驗中來。學生只有充分參與了,才能回答出上述問題。

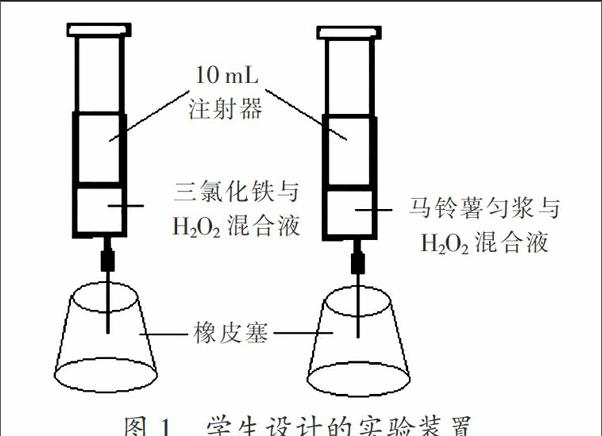

任務一:利用所給材料,探究不同材料(有機催化劑和無機催化劑)對H2O2分解速率的影響,教師的適當提示討論,學生很容易設計出圖1的實驗裝置。

要使實驗結果具有準確性和說服力,必須關注實驗過程中的各種誤差。教師此時應該給予適當的提示和糾錯,如什么因素可導致誤差的產生。各學生小組整理碰到的問題,獨立思考或討論后,再次實驗進行解決。

典型的問題及解決方案:

(1) 用注射器吸取溶液時,針筒內往往會有氣泡,導致數據偏大。解決方法是把針頭的一端向上舉起,輕輕推動活塞排出多余空氣,為了保證時間的統一性,多位操作者同時做實驗,求平均值,以求減少誤差。

(2) 采用FeCl3溶液和馬鈴薯圓片催化效果的差異不顯著。解決方法是將馬鈴薯片改為勻漿即可。

(3) 加入鮮馬鈴薯勻漿液,反應劇烈,迅速產生大量的氣泡,針頭插入處容易有氣泡漏出。解決方法是減少勻漿液的用量,或者降低其濃度,或者將針頭插入橡膠塞深一些。

(4) 注射器中的氣體非勻速推動活塞上升。解決方法是做若干只注射器,多次預實驗后挑選活塞與注射器壁摩擦力相似的注射器,再做實驗。

任務二:利用所給的材料,探究pH對過氧化氫酶的影響(建議用量:體積分數為3%的H2O2 溶液2 mL,緩沖液2 mL,直徑為1 cm馬鈴薯圓5片)。

學生通過設計任務一,能討論出不同的解決的方案,并輕松解決實驗中出現的問題。

將各組測得的氣體量填入表1。

教師根據實驗結果,引導學生分析鮮馬鈴薯勻漿液的催化效果要高于FeCl3溶液的原因,說明有機催化劑的催化效果要高于無機催化劑。

從表2的結果可以看出,使用馬鈴薯圓片,單位時間內的催化效率沒有馬鈴薯勻漿液的催化效率高。pH為7.0的條件下,H2O2酶的催化效率最高。

3 學生總結,得出結論

“探究pH對過氧化氫酶的影響”是實驗教學的重難點,將教材中的實驗進行適當的改進,學生不僅能夠有效的掌握教學大綱要求的實驗操作技能,而且對未知的實驗產生濃厚的探究興趣,學生從中體驗實驗成功的喜悅。

蘇霍姆林斯基曾說:“如果教師不想方設法使學生產生情緒高昂和智力振奮的內心狀態,就急于傳授知識,那么這種知識只能使人產生冷漠的心情,學習就會成為學生的負擔。”通過以教師為主導、學生為主體的實驗探究活動,要求學生在討論問題時,善于聽取他人意見,平等辯論;既不盲目服從,也不固執己見,要有根據,具有相互學習的優良品質。這樣在探究實驗教學中,能使學生在教師構建的一種具有開放性、整體性、變革性的新課程體系下,接受情感、態度和思維方法的熏陶,領悟到生物教學中那種“隨風潛入夜,潤物細無聲”的美妙。