微伏T波交替對缺血性心臟病患者伴室性心律失常危險因素的預測研究

譚賢紅,吳春平

(武漢市江夏區第一人民醫院,湖北 武漢 430200)

?

微伏T波交替對缺血性心臟病患者伴室性心律失常危險因素的預測研究

譚賢紅,吳春平

(武漢市江夏區第一人民醫院,湖北 武漢430200)

摘要:目的研究微伏T波交替(MTWA)對缺血性心臟病患者伴室性心律失常危險因素的預測價值。方法選取經確診為缺血性心臟病的90例患者,根據微伏T波交替檢測結果,將他們分成MTWA陽性組(44例)和MTWA陰性組(46例),同時選取期間正常健康體檢人員45例為健康對照組。分別觀察三組患者在院期間的心率、心功能評級、左室舒張末期內徑、射血分數和血液離子濃度;以及隨訪1年間,室性心律失常發生的情況。結果同健康對照組相比,MTWA陽性組和MTWA陰性組患者的心率、心功能分級(Ⅰ~Ⅱ級、Ⅲ~Ⅳ級)、左室舒張末期內徑和左室射血分數差異有統計學意義(P<0.05)。三組患者在住院/入院檢查期間,血清中的鈉、鈣、鉀、鎂這四種離子的濃度,兩兩比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。MTWA組缺血性心臟病患者發生合并心律失常的發生率顯著高于MTWA陰性組患者和健康對照組,且差異有統計學意義(P<0.05)。隨訪1年中,MTWA陽性組患者中有43例,97.72%的患者發生了室性心律失常;MTWA陰性組患者和健康對照組中的觀察對象發生室性心律失常的發生率,與MTWA陽性組相比,明顯較低,且差異有統計學意義(P<0.05)。結論微伏T波交替檢測可作為預測缺血性心臟患者伴室性心律失常危險因素的一個很好的手段,具有一定的預測價值。

關鍵詞:心肌缺血;心律失常,心性;危險因素;心電描記術

心血管等疾病的發病率逐年升高,目前已成為世界上發病率和死亡率最高的疾病之一,嚴重威脅著人類健康。室性心律失大多數伴有心臟血流動力學的異常,可導致患者死亡。T波電交替(T-waveAlternans,TWA)是一種心電變異現象,具體表現在規則心律時,體表心電圖上T波振幅、形態甚至極性逐搏交替。微伏T波交替(MicrovoltT-waveAlternans,MTWA)指心電圖表現中的ST段、T波及QRS波群和電壓呈逐搏交替改變的心臟電生理現象[1],肉眼不可辯,需經特殊心電信號處理技術才能發現。本研究對微伏T交替對缺血性心臟病患者伴室性心律失常的相關性進行了研究,以揭示微伏T交替對缺血性心臟病患者伴室性心律失常危險因素的預測價值。

1資料與方法

1.1研究對象選取2013年1月至2014年12月期間,在武漢市江夏區第一人民醫院心內科確診的缺血性心臟病患者90例,其中男性46例,女性44例,年齡53~72歲,平均年齡(56.3±4.7)歲。按照患者MTWA結果,分為MTWA陽性組和MTWA陰性組。MTWA陽性組中男性23例,女性21例,平均年齡57.7±6.6歲;MTWA陰性組中男性23例,女性23例,平均年齡55.2±8.5歲;另外,同時選取我院健康體檢人員45例納入健康對照組,心電圖、X胸片、心臟超聲檢查均正常,且無影響心血管系統的疾病史,其中男性23例,女性22例,平均年齡(56.3±7.4)歲。三組患者性別構成及年齡差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法采用MARS系統微伏T波交替檢測儀(GE公司,美國),記錄患者24h的動態心電圖,將數據分析結果通過專業軟件獲得患者微伏T波交替的監測結果。MTWA陽性標準[2]:MTWA陽性參考標準為>1.9μV,信噪比≥3,維持時間≥1min。

1.3觀察指標觀察三組間住院或檢查期間的心率、心功能分級、左室舒張末期內徑、射血分數、血液離子濃度以及發生心律失常的情況。出院后隨訪1年,并復查動態心電圖檢測,觀察室性心律失常的情況。

2結果

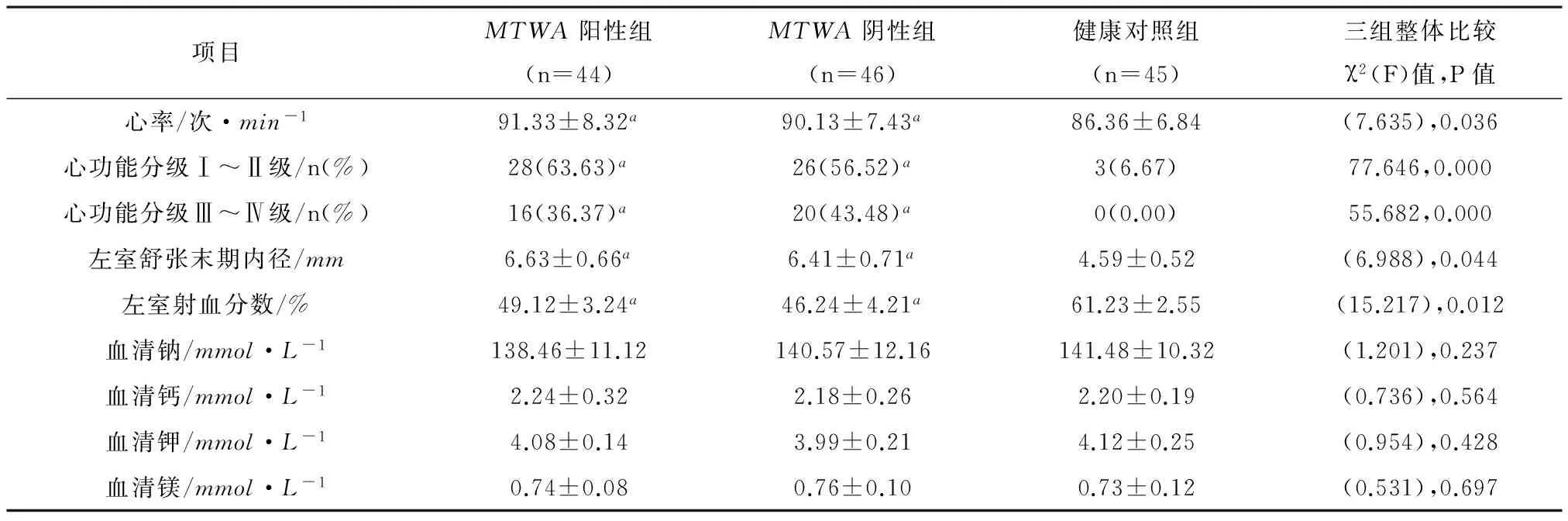

2.1三組患者心率、心功能分級、左室舒張末期內徑、射血分數及血液離子濃度的比較從表1可以看出,同健康對照組相比,MTWA陽性組和MTWA陰性組患者的心率、心功能分級(Ⅰ~Ⅱ級、Ⅲ~Ⅳ級)、左室舒張末期內徑和左室射血分數差異均有統計學意義(P<0.05)。三組患者在住院/入院檢查期間,血清中的鈉、鈣、鉀、鎂這四種離子的濃度,兩兩比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

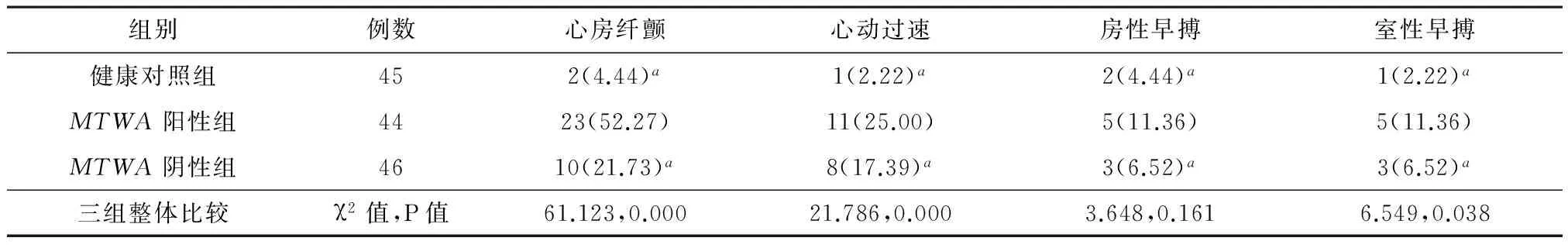

2.2三組患者住院/入院期間發生心律失常情況比較三組患者在住院/入院檢查期間,MTWA組缺血性心臟病患者發生合并心律失常的發生率顯著高于MTWA陰性組患者和健康對照組,且差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

2.3三組患者室性心律失常發生情況比較隨訪1年中,MTWA陽性組患者中有43例(97.72%)的患者發生了室性心律失常;MTWA陰性組患者和健康對照組中的觀察對象發生室性心律失常的發生率,相比較MTWA陽性組患者,明顯較低,且差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表1 三組患者率、心功能分級、左室舒張末期內徑、射血分數及血液離子濃度的比較

注:與健康對照組相比,aP<0.05。

表2 三組患者住院/入院期間發生心律失常情況比較/例(%)

注:與MTWA陽性組相比,aP<0.05。

表3 三組患者室性心律失常發生情況比較/例(%)

注:與MTWA陽性組比較,aP<0.05。

3討論

心律失常是心臟猝死的直接誘發原因之一,經常具有突發性和不可預測性。目前的主要手段為使用抗心律失常的藥物及安裝心臟除顫器[3]。而很多心律失常患者由于負擔不起心臟除顫器昂貴的價格,而選擇不進行安裝,從而加大了心臟猝死發生的風險[4]。因此,尋找到一種或多種能夠對心律失常進行預測的預測指標,幫助患者在發病早期就接受治療,對有效減低心律失常患者發生猝死的概率將有重要的意義[5-6]。從心電圖上去尋找預測指標,是最直接也最有效的一種方式[7]。

微伏T波交替指的是體表心電圖T波每隔一個激動點便會發生一個形態、振幅和極性的交替改變[8]。心肌復極過程中M細胞與心內膜和心外膜細胞間存在復極時間差,形成跨越心室的壁層復極離散度,若刺激達到閾值或病理改變使閾值下降,將導致三層心肌細胞的復極產生巨大差異,表現出不均一性,引起興奮和復極過程的交替變化,心電圖表現出T波電交替的現象[9-11]。換句話說,如果心機細胞的復極過程是在協調性交替后出現非協調性交替,則會導致T波交替的發生[12]。

目前已有研究報道,對微伏T波交替進行檢測是預測心律失常的一種無創性電生理指標,特別是惡性或復雜度高的室性心律失常,具有預測結果特異性強、靈敏度高等特點[13]。本研究通過觀察入院確診為缺血性心臟病患者的微伏T波交替檢測情況,對微伏T波交替檢測結果呈陽性的患者、呈陰性的患者及健康就診者進行對比。結果顯示相比正常組患者而言,MTWA陽性患者和MTWA陰性患者均有顯著差異,且差異有統計學意義(P<0.05),但三組之間的血液離子濃度,經檢測差異無統計學意義。這樣的結果,可能是因為缺血性心臟病患者的心腔存在不同程度的增大,使得三層心機細胞間存在不協調的復極交替變化,從而容易發生T波交替。在隨后1年的隨訪期間,44例MTWA陽性患者中有43例出現了室性心律失常,46例MTWA陰性患者中有20例出現了室性心律失常。利用微伏T波交替預測室性心律失常的靈敏度可達67.18%,特異性為73.33%,陽性預測值為97.72%,陰性預測值為56.53%。可見。微伏T波交替陽性與室性心律失常的發生有密切相關性。

綜上所述,微伏T波交替檢測可作為預測缺血性心臟患者伴室性心律失常危險因素的一個很好的手段,值得在臨床上應用。

參考文獻

[1]牛俊芳,李佳.急性心肌梗死微伏級T波電交替及連續心率減速力分析[J/CD].中國臨床醫師雜志(電子版),2013,7(12):5580-5582.

[2]張進,范潔,丁立群,等.急性心肌梗死后患者不同時間的微伏級T波電交替[J].中國心臟起搏與心電生理雜志,2011,25(3):238-240.

[3]白融,王琳.T波電交替的形成機制及其與室行心律失常的關系[J].中華心血管病雜志,2010,31(7):547-550.

[4]張存泰,程冕.T波電交替及其對惡性心律失常的預測價值[J].中國心臟起搏與心電生理雜志,2011,22(1):11-12.

[5]WormaldPJ.Theaggernasicell:thekeytounderstandingtheanatomyofthefrontalrecess[J].OtolaryngolHeadNeckSurg,2011,129(5):497-507.

[6]EndemannDH,SchiffrinEL.Endothelialdysfunction[J].JamSocNephrol,2010,15(8):1983-1992.

[7]周亮亮,陳金國,劉俊,等.急診PCI前后QT離散度、T波峰-末間期和缺血性J波的變化及意義[J].安徽醫藥,2012,16(11):1627-1629.

[8]IzumiS,MuanoT,MoriA,etal.Commoncarotidarterystiffness,cardiovascularfunctionandlipidmetabolismaftermenopause[J].LifeSci,2011,78(15):1696-1701.

[9]劉澤軍,李晚珍,曾藝文,等.微伏T波交替對缺血性心臟病患者發生室性心律失常的預測價值[J].中國循證心血管醫學雜志,2015,7(3):105-107.

[10] 全小慶,張存泰,呂家高,等.微伏級T波電交替與惡性心律失常和死亡風險的薈萃分析[J].臨床心血管病雜志,2012,28(11):16-19.

[11] 孫健玲.缺血性T波改變的種類,原因及其臨床意義[J/CD].心電圖雜志(電子版),2014,3(3):136-140.

[12] 劉娟,陳芳,周紀寧,等.微伏級T波電交替的臨床應用價值[J].中國醫藥導報,2014,11(35):151-159.

[13]FoleyRN,ParfreypS,SarnakMJ.Epidemiologyofcardiovasc-ulardiseaseinchronicrenaldisease[J].JamSocNephrol,2011,9(12Suppl):16-23.

doi:10.3969/j.issn.1009-6469.2016.06.039

(收稿日期:2015-11-02,修回日期:2016-04-29)