有效提問,提高數學教學效率

江鴻

[摘 要]有效的課堂提問是一門設疑、激趣、引思的綜合性藝術,把握好這門藝術,不僅能開啟學生的智慧之門,挖掘學生的學習潛能,而且可以促進學生思維的發展,提升學生的應用能力和創新能力,從而提高課堂教學效率。

[關鍵詞]有效提問 啟發性 發散性 教學效率 學習興趣 思考性 比較性

[中圖分類號] G623.5 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2016)35-036

課堂是師生投入真情實感、討論交流、智慧生發的地方,也是學生求知、展示自我、探究創新、體驗成功的平臺,蘊含著無限的能量,這能量是通過師生雙邊互動、有效提問形成的。其中,有效提問能引導學生獲取知識、提高能力、積極思維,是探索解決問題的途徑,是促發新思維、新方法、新知識的種子,是教師教學的重要手段和方法,是師生雙邊互動的橋梁。課堂教學中,教師的提問除了講究適量、適度外,還必須做到有針對性、啟發性、創新性。教師只有把握好提問的方法、途徑,才能真正打開學生思維的閘門,激起學生求知的欲望。為此,我就如何通過有效提問提升課堂教學效率,談談自己的實踐和思考。

一、有效提問要注重課前準備和備課

1.做好課前準備

課前,教師不僅要了解學生的生活經驗、已有知識、學習困惑等,還要對他們的實踐體會有感性和理性的認識。教師只有了解學生對哪些事物和問題有興趣,才能更好地根據教學內容創設教學情境,才能給有效提問的實施提供素材,使學生被教師的教學所吸引,主動地探究所學知識。

2.備好課

教師備課,不僅要備教材、備教法,還要備學生、備學法。同時,教師既要讀懂教材、吃透教材,又要掌握教學的重、難點,對教材內容融會貫通,才能創造性地使用教材,進而從學生實際出發設計教學活動和有效的問題。問題的有效性,可以從難度、坡度、針對性、啟發性、開放性等方面加強,且問題要面向全體學生,兼顧學生間的個體差異。另外,教師設計問題既要注意整體思考,又要綜合考慮學生已學、現學、將來學的內容,對教學內容進行整體把握,這樣才能為有效提問鋪路架橋,收到良好的教學效果。

二、有效提問要注重激發學生的學習興趣

準確、恰當的提問,既如一石激起千層浪,讓學生沉浸在思考的漣漪之中,成為“好之者”,又如“柳暗花明又一村”,讓學生在探索頓悟中感受到思考的樂趣。例如,教學“能被3整除的數”一課時,我創設激趣情境進行有效的提問:“同學們,只要你們說出一個多位數,我就能立即判斷出這個數能不能被3整除。如果這個數不能被3整除,我還能馬上判斷出余數是幾,你們相信嗎?”學生聽后,都用充滿疑惑的眼睛看著我。我接著說道:“要不然,我們試一試?”被我這么一說,學生那種“好之者”的欲望被我調動起來了,他們都想給我出個難題,考倒我。隨后,學生說數提問,我來判斷,每次都判斷準確,學生驚奇。判斷幾道題后,我故設懸念:“老師厲害吧!你們想不想知道老師為什么能這么快做出判斷呢?”學生求知的欲望再一次被我激發了,積極地進行自主探索。在探索中,受剛學習2、5的倍數的特征的影響,大部分學生只知道圍繞個位數想解決問題的辦法。這時,我從知識的“生長點”與“延伸點”出發進行提問:“能不能換個角度想想,各位上的數都要考慮?”這準確、恰當的提問,促使學生在探索中頓悟并驗證了答案,概括出能被3整除的數的特征。學生在體驗到思考的樂趣的同時,明白對于問題可以從不同的角度加以分析,可以從不同的層次進行理解,從而真正掌握所學知識。

又如,教學“字母表示數”一課時,我先組織學生玩撲克牌的游戲,然后通過問題引入課題,使學生興趣盎然地上完整節課。課始,我先出示兩張帶數字的撲克牌,讓學生求兩張撲克牌的數字之和,接著分別出示A+5、J+5、Q+5、K+5等式子讓學生求和,并說說是怎么算的。當學生說出牌上的A、J、Q、K分別表示1、11、12、13時,我立即引入課題,于是學生迫切地想知道字母還可以表示哪些數。我繼續提出問題:“字母還可以表示哪些數?”這樣的有效提問,讓學生從內心深處產生強烈的學習需求,從而全身心地投入到學習活動中去。我順著學生探究新知的熱情教下去:“字母既可以表示確切的數,也可以表示不確切的數……”這樣教學,學生在課堂上表現踴躍,收到了良好的教學效果。

三、有效提問要注重啟發性

課堂教學中,教師要把握好提問的時機,使提出的問題具有很強的啟發性和誘惑力。當學生的思維處于“心求通而未得,口欲言而不能”的“憤悱”狀態時,注意力較集中,思維容易被激活,對教師的提問往往能入耳入腦,這是最佳的提問時機。例如,教學“除數是小數的除法”時,我先讓學生觀察例題,然后在學生的質疑中提出問題:“課本為什么把除數變成整數,而不把被除數變成整數,再移動除數的小數點位置進行計算呢?”這樣的問題,激活了學生的思維,他們迫切地想知道為什么。于是我讓學生以小組的形式進行合作探究,并列出以下除法算式:■。學生通過計算比較,很快發現除數的小數位數多于被除數的小數位數時,被除數化成整數,除數卻還是小數,所以課本中的計算方法最佳,具有普遍意義。最后,我讓學生進行練習,使學生牢固掌握除法是小數的計算方法。上述教學中,在學生產生認知沖突時,我及時提出疑問,讓學生進入“曲徑通幽”的境界。

掌握最佳的提問時機,不僅要求教師熟悉教學內容、了解學生,進行精心預設,還要在課堂中注意觀察學生表情、動作的變化,洞察學生的心理,敏于捕捉意外的生成。對于難度較大的問題,教師要注意化整為零、化難為易,循循善誘,方能幫助學生樹立起學習的自信心。在教學中,我常在導入新課時設計一些富有啟發性的問題,在新舊知識銜接處設置懸念,使學生產生急切想尋根問底的強烈求知欲望。例如,教學“有余數的除法”一課時,我是這樣進行導入的:“我們已學過‘把一個數平均分成幾份,求每份是多少該用什么方法計算,同樣,像‘把9個蘋果平均分裝4個盤,分好后出現剩余的情況這類題,我們知道用什么方法計算嗎?”在學生回答后,我追問:“你能正確地寫出算式嗎?該怎么計算?今天我們就學習‘有余數的除法。”……這幾個啟發性問題,我預先設計好了,依據課堂學生的表情、動作逐個拋出,語氣時緩時快,語言口語化,使學生饒有興趣地投入新課的學習之中。同時,我及時把握住學生生成的新問題,因勢利導,促使學生的思維向更深處漫延。

又如,教學“有余數的除法”一課,在學生自主探索新知時,我讓學生取出14根小棒,進行按要求擺小棒的活動:(1)用相同根數的小棒,擺自己喜歡的一個圖形或數字;(2)直到擺完14根小棒,不夠擺一個相同圖形或數字為止;(3)把擺圖形或數字的過程用除法算式表示出來并進行計算。在匯報交流中,學生的作品很豐富,有2根2根擺的,有3根3根擺的,并一一列出了算式,我和學生一起對算式進行分類。接著,我又提出問題:“請你們觀察每個除法式子的余數和除數,發現了什么?”學生通過觀察,歸納得出余數一定比除數小。這樣教學,通過啟發性提問,促使學生的思維不斷得到發展,獲得良好的教學效果。

此外,教師提出的問題應讓學生“跳一跳,摘到果子”,不能過難或過于容易。例如,教學“三角形面積的計算”時,教師提出問題讓學生思考:“生活中什么物體的形狀是三角形或接近三角形的?你想用什么方法計算它的面積?”接著,讓同桌學生合作探究如何計算三角形的面積。由于提出的問題帶有較強的啟發性,所以能夠探究出方法的學生很多,課堂教學效率也很高。

四、有效提問要注重發散性

有效提問可以提高學生思維的敏捷性、廣闊性,讓學生的思維得到發散。例如,人教版小學數學教材第五冊有這樣一道練習題:“一頭大象重6噸,一頭鯨重72噸,你能提出哪些問題?”有的學生對鯨與大象之間的數量關系感興趣,提出“一頭大象和一頭鯨共重多少噸”的加法問題;有的學生提出“一頭大象比一頭鯨少多少噸”的減法問題;也有的學生提出“一頭鯨的重量是一頭大象的多少倍”的除法問題……從認知角度來說,除法問題最有價值。在學生算出答案是12的時候,我說道:“哇!12頭大象的重量才抵得上一頭鯨的重量,那一頭鯨該有多大啊!”學生聽后,不禁發出驚訝的感嘆:“哇,太大了!”……可見,學生在問題解決中感受到思考的樂趣。我繼續說道:“讓我們感謝提出除法問題的同學,正是由于你的提問,讓我們想象出了一頭鯨有多大。”當學生驚奇地發現習題中蘊含著這么有趣的知識時,會主動地投入到學習中。

又如,教學乘法后,我出示“6+6+6+4+6+6=?”的算式,要求學生用不同的方法計算。學生列出6×5+4=34、10+6×4=34、6×6-2=34等式子,其中6×6-2=34的算式的想象極為豐富,具有深刻性、靈活性、發散性。

再如,教學“5的乘法口訣”后,進入鞏固環節時,我出示李白的一首詩并提問:“‘床前明月光,疑是地上霜;舉頭望明月,低頭思故鄉。這是一首幾言詩?每行有幾個字,有幾行?四行一共有多少個字?怎么列式?用哪句口訣?”這樣通過問題循循善誘,使學生體會到語文中也有數學問題,學科之間是相通的、可整合的。然后我繼續提問:“這首詩名叫什么?這首詩一共有多少個字?”……就這樣,學生不僅列出乘加的式子,還列出乘減的式子。通過有效提問,不僅讓學生體會到生活中處處有數學,而且開拓了學生的思路,使學生的思維得到了發展。

另外,在課堂教學中,我常采用發散式提問,如“還可以怎樣想”“還可以有別的方法嗎”等問題,也獲得了較好的效果。因此,在學生的思維活動和思維結果超越教師預期時,教師要因勢利導,使學生的思維不斷得到發展。

五、有效提問要注重思考性

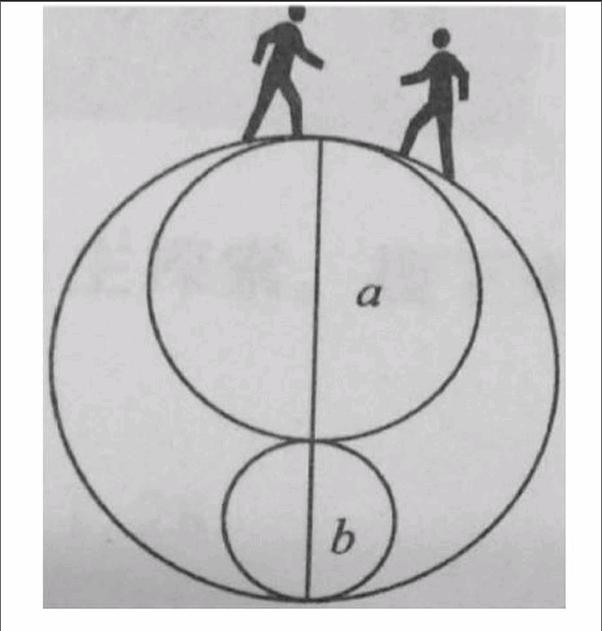

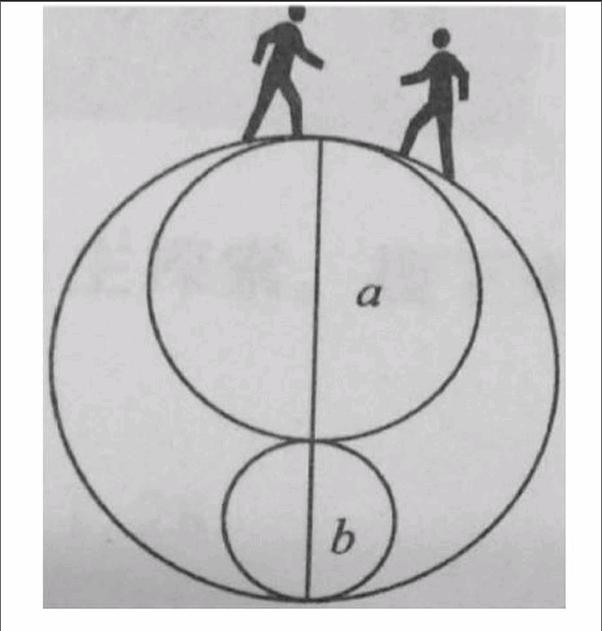

“學貴有疑”,有質疑才能碰撞出思維的火花,才能不斷激發學生的求知欲望。例如,教學“圓的周長”后,我設計這樣的練習(如下圖):“小明和小東從同一地點出發,小明沿外面走一圈回到原地,小東沿里圈通過‘8字形的兩個小圈回到原地。請問,誰走的路長?”這道題引發了學生激烈的爭論,有的學生認為沿外圈走近些,因為里圈多繞幾個彎;有的學生認為沿里圈走近些,因為外圈大得多。然后我提問:“難道除了用觀察法解決外,就沒有更科學的比較方法嗎?”于是,在我的質疑提問中,學生的思維火花被點燃了,積極思考求圓的周長。通過計算,學生發現小圓和中圓的周長等于大圓的周長。

課堂教學中,教師應將學生帶入以境生情的學習環境中,引發學生的探索和思考,但要盡量避免沒有思考性的提問,多運用疑問性提問,如“怎么這樣”“為什么”“錯在哪里”等。例如,“數學廣角”中有這樣一題:“三年級(1)班學生參加興趣小組活動,參加語文興趣小組的有15人,參加數學興趣小組的有8人,這個班一共有幾人參加語文、數學興趣小組?”題目出示后,我提問:“要是回答23人參加,不一定對,同學們想一想這是為什么?”……通過提問引發學生的思考,激發學生的求知欲,使他們以更飽滿的熱情投入到新知學習中。

六、有效提問要注重比較性

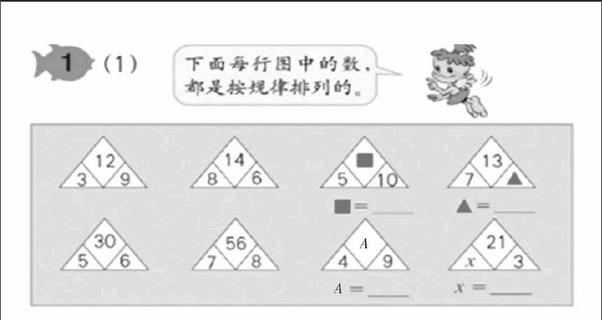

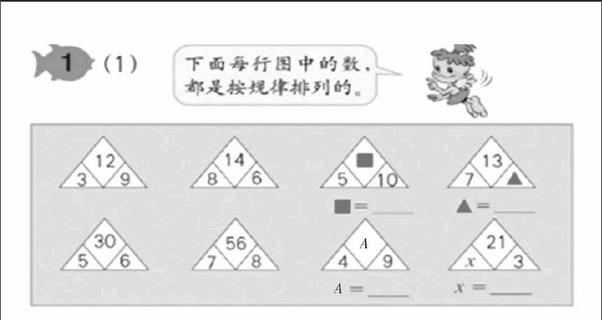

比較性的提問,可讓學生認真思辨,在回答過程中形成對事物清晰完整的認識,從而獲得新穎且有價值的思維成果。例如,教學“字母表示數”一課時,我用玩撲克牌的游戲引入新課,讓學生明確撲克牌上的A表示數字1。同時,我在教學例題1(如下圖)后提出相關問題:“撲克中A=1和例1中A=36,同一個字母為什么表示不同的數?”學生通過思辨、比較,理解了同一個字母可表示不同的數,這不同的數是確切的數。

總之,有效的課堂提問是一門設疑、激趣、引思的綜合性藝術,把握好這門藝術,不僅能開啟學生的智慧之門,挖掘學生的學習潛能,而且可以促進學生思維的發展,提升學生的應用能力和創新能力,從而提高課堂教學效率。

(責編 藍 天)