聚焦生物學科核心素養的教學實踐與反思

【摘 要】核心素養的培養和教學的變革實踐是緊密聯系在一起的。以一節全國課堂教學展評一等獎課例“轉基因生物的安全性”為例,闡述基于生物學科核心素養理念的教學實踐與心得反思。

【關鍵詞】學科核心素養;高中生物;教學案例

【中圖分類號】G633.91 【文獻標志碼】A 【文章編號】1005-6009(2017)11-0054-03

【作者簡介】劉海燕,江蘇省天印高級中學(南京,211100)副校長,高級教師。

“核心素養”是個體在知識經濟、信息化時代面對復雜的、不確定性的現實生活情境時,運用所學的知識、觀念、思想、方法,解決真實的問題所表現出來的關鍵能力與必備品格。而將核心素養在特定學習領域或學科的具體化,就是“學科核心素養”,就是學科的思維品質和關鍵能力。因此,高中生物課程改革的深入推進就是以促進學生核心素養發展為目標的。

生命觀念、理性思維、科學探究和社會責任是高中生物學科核心素養的四大具體表現。從“知識核心時代”走向“核心素養時代”是課程改革向縱深發展的必然。可以說,沒有了學科核心素養,課改就沒有了靈魂。但是,如何在課堂上培育學生的核心素養,的確是每一位教師所面臨著一場新變革。筆者以“轉基因生物的安全性”的教學為例來談談自己的理解。

一、基于生物學科核心素養的教學實踐

“核心素養”不是一個抽象的概念。學科核心素養的培養和教學的變革是緊密聯系在一起的。就如同佐藤學在《學習的快樂:走向對話》中的表述的那樣:“學習,是同客觀世界的相遇與對話,同他者的相遇與對話,同自我的相遇與對話。”[1]學生核心素養的培養首先從教師的理論對話與孜孜以求開始。

1.教材分析。

“轉基因生物的安全性”是人教版高中生物選修3中的一節內容。這一節在概述轉基因成果的基礎上引出一系列問題,比如:食用轉基因食品會不會對人體造成傷害?轉基因生物會不會對環境造成破壞?同時,以論壇的形式,分別從食物安全、生物安全和環境安全等三個維度呈現了不同的觀點與態度,使學生能多角度科學地、理性地發表自己的觀點,同時也培養學生分析復雜社會問題的能力。

2.學情分析。

本節幾個專題主要是在技術層面上介紹各種生物技術的原理與應用,其知識和技能的成分更多些,而本節課主要是進行安全性問題的探討。具體而言,在內容上更具有廣度與深度,在充分運用前面知識的基礎上才能更好地辨析每一個觀點背后的科學性;在呈現的方式上,更關注學生的個體體驗,將學生的活動放在了重要位置上,每一個問題的討論以及辯論活動的實施都是對學生已有經驗的調動和考察。在思辨與綜合的過程中,學生能夠依據所生活的不同社會環境,從多個角度了解和認識轉基因生物安全性問題,感受科技問題的重要性和復雜性。

3.教學環節設計。

(1)教學引入。

播放科普視頻,在沉重的史實(棉鈴蟲成災)與豐碩的現代農業成果之間營造出強烈的對比氛圍,激發學生探究的熱情,聚焦課堂核心概念“轉基因”,即讓生物體獲得它原來沒有的基因;點明核心技術“轉基因技術”,即這種通過轉基因的方式,最終使得生物得到原來沒有的性狀的一項技術。

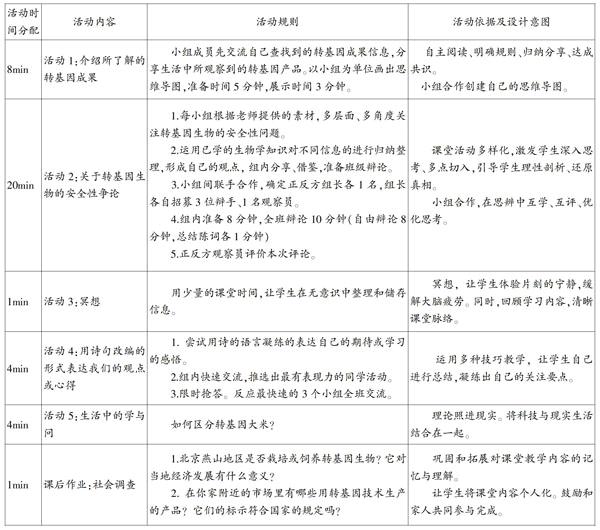

(2)教學活動串設計。詳見文末表。

二、基于生物學科核心素養的實踐反思

1.“核心素養”需要我們把學生真正放在教育的中心,要真正關注學生學會了什么。

站在學生的立場思考問題,意味著在教育的過程中,我們首先要關注學生是如何學習的,充分了解學生的認知規律,才能充分尊重學生的習得特點。

反思我們現實的教育,在很多的時候,我們往往不是關注“學生”這一受教育的對象本身,我們關注的是“學生”這一對象所被量化的部分——分數。我們做了大量的教學研究,但只是為了怎么提高分數。為了提高分數,課堂內我們和學生一起“作業和試卷齊飛”,課堂外教師和學生都是“洛陽親友如相問,就說我在刷題目”,更不用說還有海量的習題、各類補習班和高考指揮棒了。教師與學生都累,當教育等同于高考試卷上的數字時,學生與教師在課堂上不是“相看兩不厭”的愜意而是“相看兩生厭”的無趣。45分鐘的課堂教學,硬生生地讓教師與學生有了“我們同在一個時區,卻有一輩子的時差”的感受,“素養”二字當然也是漸行漸遠。

“轉基因生物的安全性”作為選修3中的一節,就高考分值而言,這節知識點可能只占2分左右,單純從應試的角度出發,這節課的內容可能會被很多教師在課堂上略過不講。但是正是這樣的一節課,恰恰是一個培養學生對生命的理解和尊重、對自然的珍愛與敬畏、對科技的認知與實踐和對社會的責任與擔當的良好契機。

在教學中設置一些相當有爭議的現實性的問題,讓學生在開放的爭論中發展自己的理性思維,再以這些生物學事實、現象為支撐,經過比較、歸納等方式建立概念,通過演繹、類比等方式深化學生對“基因工程”這一關鍵概念的理解。這些舉措不僅能培養學生關注社會問題的參與意識,使學生能夠科學、理性地發表自己的看法,同時也培養了學生分析復雜社會問題的能力。

2.“核心素養”不是教出來的,是在問題情境中借助問題解決的實踐培育起來的。

感知不是學習產生的根本原因,盡管學生學習是需要感知的,產生學習的根本原因是問題,沒有問題也就難以誘發和激起學生的求知欲;沒有問題,感覺不到問題的存在,學生也就不會去深入思考,這樣學習也就只能是表層和形式的。一方面,我們強調通過問題來學習,因為問題是學習的動力、起點和貫穿整個學習過程的主線;另一方面通過學習來生成新的問題,學習的過程其實往往就是發現問題、提出問題、分析問題和解決問題的過程。

在“導入”模塊,我和學生一起明確一個基本的科學事實,那就是基因控制生物的性狀。那么,問題就產生了:轉基因轉的是什么基因?為什么要轉這個基因?轉了這個基因可能會發生什么樣的效果?連續的發問快速直指轉基因生物產生的深層緣由:服務于人類的生活。所以,轉基因生物作為自然界原來不存在的外來種,一系列的問題可能如影隨形,比如信仰沖突,比如對環境或生物多樣性造成的威脅,等等。生物學里最核心的思想是“進化”和“生態”,它們是溝通核心概念的橋梁,也是生物學的靈魂。在形成概念網絡的過程中,學生能夠領悟生物學思想,并由此達成對生物學的理解。

3.把探究過程還給學生。

探究的過程不是簡單的問答與討論,而是一種人文生長、精神成長。一方面從培育科學精神的角度來看,中學生物課程要特別關注科學精神的六大要素:“客觀的依據,理性的懷疑,多元的思考,平權的爭論,實踐的檢驗,寬容的激勵”[2],探究的過程重在引導學生從尋求論證邏輯的嚴謹、發展理性的懷疑精神,到形成多元思考、平等討論的意識和寬容的品質的過程。另一方面,探究活動之外的教育價值同樣意義重大,學生開朗的性格,與他人合作的能力、語言表達能力、組織能力等都是在這些探究互動活動中培養的。

核心素養的培養和教學的變革實踐是緊密聯系在一起的。以往的教育是以“知識的傳遞與再現”為中心,但是基于核心素養的教學實踐強調的是“通過教育內容的學習,啟迪學習者的智慧,同時培育豐富的感悟,陶冶面向未來主體的生存的人格”[3]。基于核心素養的教學實踐過程,是一個以知識理解為載體引導學生建構成長意義的過程。所以,無論從近期的要求,還是長遠的發展來看,上好每一節課,就是給學生提供更大的探索空間,讓學習的過程更富有挑戰性和成長性。

【參考文獻】

[1]佐藤學.學習的快樂:走向對話[M].鐘啟泉,譯.北京:教育科學出版社,2004.

[2]蔡德誠.科學精神和人文精神是科學文化素質的核心[J].中國社會科學院院報,2004(02).

[3]古藤泰弘.教育方法學的實踐研究[M].東京:教育出版公司,2013.

[4]蔣桂林.基于高中生核心素養培養的生物學科素養的思考[J].中學生物學,2015(10).

注:本文獲2016年江蘇省“教海探航”征文競賽一等獎,有刪改。