以公平促精準(zhǔn):農(nóng)村貧困對象識別和幫扶的關(guān)鍵

呂菊俊+熊友華+沈鈺晶

[摘 要] 精準(zhǔn)扶貧是當(dāng)前黨和國家扶貧工作的精髓和亮點。對農(nóng)村貧困對象識別和幫扶過程的公平、公開、公正是群眾信任組織、建立脫貧致富信心的基礎(chǔ),也是政府脫貧攻堅戰(zhàn)略得以精準(zhǔn)實施的根本保障。認(rèn)清扶貧工作中“公平”與“精準(zhǔn)”的內(nèi)在聯(lián)系,關(guān)注扶貧過程中農(nóng)村群眾的真實心理和訴求,運用科學(xué)有效的程序從制度公平、管理公平、服務(wù)公平的角度對農(nóng)村貧困人口實施精確識別、精確幫扶、精確管理,把識別權(quán)交給基層群眾,讓貧困對象在脫貧“造血”的扶貧項目中有更多的知情權(quán)、選擇權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),是鞏固扶貧成果、形成長效脫貧、建成小康社會的可行之道。

[關(guān)鍵詞] 精準(zhǔn)扶貧;精準(zhǔn)識別;精準(zhǔn)幫扶;農(nóng)村工作;公平性

[中圖分類號] F126 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1002-8129(2017)02-0059-09

扶貧政策作為一種制度或是結(jié)構(gòu),其政策效應(yīng)是要與鄉(xiāng)村社會結(jié)構(gòu)發(fā)生頻繁互動的,這種互動既是結(jié)構(gòu)之間的對接或碰撞,也具有結(jié)構(gòu)與行動之間的相互塑造。一個政策的實施,不僅需要在制度層面上進(jìn)行好的設(shè)計和管理,而且也需要政策實施的對象有基本的認(rèn)同。而這種認(rèn)同的前提則在于關(guān)聯(lián)主體對政策及其執(zhí)行的公平性判斷[1]。縱觀中國的扶貧歷程,雖然扶貧工作取得了舉世矚目的成就,但是扶貧資源瞄準(zhǔn)偏離問題一直未得到很好的解決。一方面國家在扶貧方面的投入逐年加大,而另一方面真正的貧困群體并沒有得到更多的扶貧資源,扶貧實施過程中的“走形變樣”是中國貧困治理中所面臨的問題與困境。2006年印度國家抽樣組織(INSSO)調(diào)查發(fā)現(xiàn),農(nóng)村20%最富有的人中18%持有扶貧配給卡(Banerjee,Duflo等,2007)[2]。其他發(fā)展中國家也存在著扶貧項目和資金被非貧困人口捕獲的現(xiàn)象。從這個意義上講,扶貧的公平問題在理論和實踐上,都是一個很值得研究和破解的問題。

我國自1986年就開始實施大規(guī)模、有計劃、有組織的扶貧開發(fā)。30年來,為了提高扶貧開發(fā)成效和財政扶貧資金使用效率,對貧困的定位經(jīng)歷了階段性的變化[3]。黨的十八大以來,黨中央、國務(wù)院高度重視扶貧工作,精準(zhǔn)扶貧的理念逐步成型。中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于創(chuàng)新機制扎實推進(jìn)農(nóng)村扶貧開發(fā)工作的意見》要求做到“六個精準(zhǔn)”,即扶貧對象精準(zhǔn)、項目安排精準(zhǔn)、資金使用精準(zhǔn)、措施到戶精準(zhǔn)、因村派人精準(zhǔn)、脫貧成效精準(zhǔn)。說到底,就是要在力求“精準(zhǔn)”的過程中,實現(xiàn)鄉(xiāng)村治理的公平認(rèn)同。在具體實施中,如何做到精準(zhǔn)識別和幫扶貧困對象?是否真正做到了應(yīng)扶盡扶、精準(zhǔn)無誤?是否達(dá)到了政策制定的預(yù)期?如何在扶貧過程中增強村民的公平認(rèn)同感,真正將扶貧這一最大民生工程做成民心工程?如何破解“鄉(xiāng)村扶貧資源分配中的精英俘獲”這一世界性難題?如何破除農(nóng)村熟人社會中“平均主義”的千年痼疾?這些都是我們在當(dāng)前精準(zhǔn)扶貧理論和實踐研究中需要深入思考的問題。從貧困人口對精準(zhǔn)扶貧公平性認(rèn)同感的角度,就當(dāng)前我國農(nóng)村在精準(zhǔn)扶貧中的問題展開研究,分析精準(zhǔn)之難、公平之困,對我國農(nóng)村識別和幫扶貧困對象,實現(xiàn)2020年如期脫貧、全面建成小康社會具有現(xiàn)實意義。

一、扶貧中的精準(zhǔn)與公平之關(guān)系

(一)公平原則是扶貧工作精準(zhǔn)實施的基本前提

公平理論又稱社會比較理論,由美國心理學(xué)家約翰·斯塔希·亞當(dāng)斯(John Stacy Adams)于1965年提出。扶貧的公平原則是指對不同貧困地區(qū)和貧困人口進(jìn)行扶貧資源分配時,分配的數(shù)量多少必須與貧困程度成正比,越貧困的地區(qū)分配的扶貧資源應(yīng)該越多[4]。但由于扶貧資源的無償性,造成供給有限而需求很大,供求嚴(yán)重失衡,在這種情況下難免出現(xiàn)資源分配的多寡與貧困程度不成正比,甚至背道而馳。違背扶貧資源分配公平原則的一個重要原因是貧困對象的信息失真。貧困程度是扶貧資源分配的重要依據(jù),只有全面準(zhǔn)確地掌握貧困程度方面的信息,才能做到分配的公平。“精準(zhǔn)扶貧”理念的提出,標(biāo)志著我國扶貧思路及舉措的重大轉(zhuǎn)變。隨著發(fā)展的深入,扶貧的難度愈來愈大,扶貧的標(biāo)準(zhǔn)越來越高,誰應(yīng)當(dāng)?shù)玫竭@份額外的照顧?評判的標(biāo)準(zhǔn)是什么?這些都需要依靠以公平為前提、精準(zhǔn)為手段的瞄準(zhǔn)機制來實現(xiàn)。然而只有通過實地入戶調(diào)查,科學(xué)合理地制定“貧困”標(biāo)準(zhǔn)和評選政策,以公開、公平、公正為原則,進(jìn)行群眾評議、公告公示、抽查檢驗,使扶貧工作陽光操作、透明運行、公平篩選、有效監(jiān)督,才能保證扶貧工作的精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)管理、精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)考核。

(二)扶貧工作的精準(zhǔn)能促進(jìn)社會發(fā)展的和諧公平

黨的十八屆五中全會提出了“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念,其中“共享發(fā)展”契合了人民群眾對幸福美好生活和公平正義的迫切追求,也體現(xiàn)了中國共產(chǎn)黨人對人民群眾這一追求的真誠回應(yīng)[5]。實現(xiàn)和推進(jìn)“共享發(fā)展”,當(dāng)前最迫切的任務(wù)之一就是解決好貧困地區(qū)和貧困人口的脫貧致富問題。過去的扶貧指標(biāo)是按照國家統(tǒng)計局抽樣調(diào)查的結(jié)果推測出來再層層分解的,底數(shù)不清,多扶、少扶、錯扶、漏扶難以避免,對象管理不公開透明,動態(tài)管理不足,群眾參與不充分,錯扶現(xiàn)象時有發(fā)生,部分扶貧措施不切合實際需要,資金分散使用,脫貧效率不高,甚至越扶越貧,養(yǎng)成“扶貧依賴”,甘當(dāng)貧困戶、爭當(dāng)貧困縣等事例屢見不鮮,造成了嚴(yán)重的福利化和平均化傾向。而且扶貧工作中的“形式主義泛濫”“權(quán)力尋租行為”等種種亂象導(dǎo)致部分扶貧措施偏離了工作目標(biāo),使政府投入的扶貧資金流失嚴(yán)重,甚至誕生了不少“面子工程”。一些地方還出現(xiàn)了在貧困農(nóng)戶收入數(shù)據(jù)上做文章、玩數(shù)字游戲、靠數(shù)字脫貧的不良現(xiàn)象,這種“大水漫灌、走形變樣”的扶貧方式使扶貧工作的公平性受到了極大的損害,也使許多群眾對國家的扶貧政策失去了信心。只有真正精準(zhǔn)識貧、精準(zhǔn)幫扶,才能做到“扶真貧、真扶貧、貧真扶”,才能在2020年實現(xiàn)“兩個一百年”的宏偉目標(biāo)[6],使社會主義發(fā)展成果更多更公平地惠及全體人民,以促進(jìn)社會公平正義、增進(jìn)人民福祉。

二、農(nóng)村精準(zhǔn)扶貧工作中公平性認(rèn)同狀況

由于我國貧困地域廣、差異性大、原因復(fù)雜等多重因素,以往的扶貧研究多是對中西部地區(qū)和集中連片特困地區(qū)貧困成因、扶貧模式等問題進(jìn)行宏觀層面的解讀,鮮有對扶貧工作程序、過程管理、資源分配公平性認(rèn)同的研究,要深入、真實地了解農(nóng)村人口對扶貧工作程序和環(huán)節(jié)的公平性認(rèn)同狀況,就需要以某個特定農(nóng)村地區(qū)(村莊)的整個政策實施全過程為對象,全面分析村民對整個扶貧工作的看法和判斷。因此,筆者選取了我國中部地區(qū)有一定代表性的湖北省咸寧市汀泗橋古塘村作為調(diào)查對象并進(jìn)行麻雀式剖析,這對其他農(nóng)村地區(qū)的扶貧工作也有一定的借鑒作用。

(一)精準(zhǔn)扶貧政策宣傳落實的公平性認(rèn)同狀況

中央政策在農(nóng)村的宣傳途徑一般是通過張貼公告或口頭傳播,這其實并不能使村民很好地了解精準(zhǔn)扶貧與傳統(tǒng)扶貧的內(nèi)容差異。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),村民通過村委會宣傳了解扶貧政策的比例達(dá)到了38.7%,通過鄰居口頭傳話了解扶貧政策的比例達(dá)到了32.4%,有22.3%的村民是通過電視、網(wǎng)絡(luò)了解到扶貧政策,有5.1%的村民是通過報紙、雜志了解到扶貧政策,還有1.5%的村民是通過其他渠道獲知(見圖1)。在與村民訪談過程中得知,村民對國家正在實施的扶貧政策的知曉率比較高,但是在對扶貧政策的內(nèi)容理解上存在偏差,村民們通過電視、廣播等渠道了解到的精準(zhǔn)扶貧政策與當(dāng)?shù)卣麄鞯膶嶋H情況有出入。由于從兩端接收的信息不一致,所以在實際執(zhí)行過程中部分村民會有“國家政策是好的,一到下面就變了”“是不是村干部在執(zhí)行的過程中故意把我排除在名單之外”的疑慮,由此生出了對扶貧工作的不公平感判斷。這種信息的不對稱會使村民在扶貧政策實施和落實工作中產(chǎn)生不公平性假想和思維導(dǎo)入,容易對農(nóng)村精準(zhǔn)扶貧工作的推進(jìn)產(chǎn)生負(fù)面影響,進(jìn)而影響精準(zhǔn)扶貧的成效。

(二)識別貧困對象程序的公平性認(rèn)同狀況

通過訪談和調(diào)查得知,村民認(rèn)為入戶調(diào)查和公示程序都比較規(guī)范。在對村民認(rèn)為精準(zhǔn)識別貧困戶的程序是否公平公正的調(diào)查中,48.35%的村民認(rèn)為村委會評選貧困戶的工作程序非常公正,認(rèn)為評選程序比較公正的占到了39.75%,對識別貧困戶程序不太清楚的占到了9.10%,另有2.80%的村民認(rèn)為程序不公正(見圖2)。在對村民認(rèn)為古塘村貧困標(biāo)準(zhǔn)和范圍劃分的合理性調(diào)查中,28.31%的村民認(rèn)為劃分非常合理,39.16%的村民認(rèn)為劃分比較合理,24.95%的村民表示不清楚劃分貧苦戶的標(biāo)準(zhǔn)是否合理,另有7.58%的村民認(rèn)為貧困戶劃分標(biāo)準(zhǔn)不合理(見圖3)。可見,還是有部分“臨界農(nóng)戶”對貧困對象劃分標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定存在不認(rèn)同的狀況。對于被篩選出不能直接享受扶貧政策名單的村民,雖然從直觀上看一些鬧訪農(nóng)戶是為了爭取貧困指標(biāo),然而其背后還有追求公平的意愿,因為新的名單在規(guī)模控制之下,確實有一部分“臨界農(nóng)戶”被排除在扶貧名單之外,同時也存在一部分與“臨界農(nóng)戶”情況相當(dāng)?shù)霓r(nóng)戶保留在扶貧名單之中,這就使得部分排除在外的農(nóng)戶心生不公平之感。

(三)精準(zhǔn)幫扶措施的公平性認(rèn)同狀況

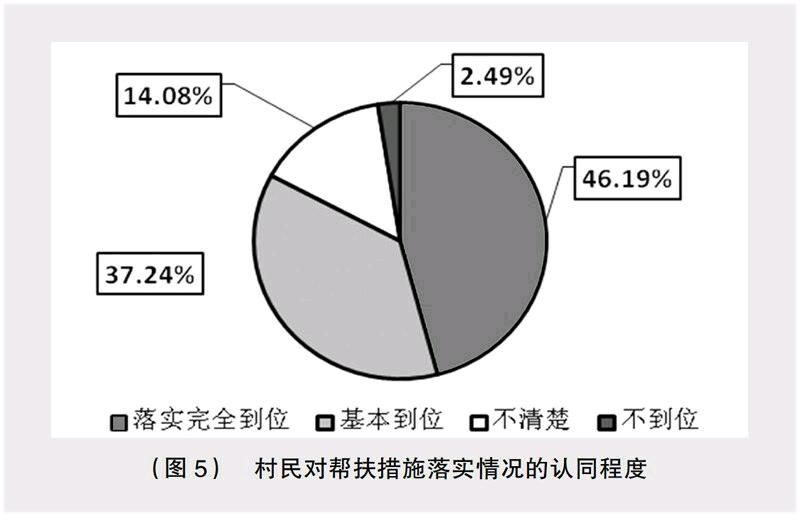

在對扶貧項目是否與古塘村產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r實際相符的認(rèn)同感調(diào)查中,有24.8%的村民認(rèn)為扶貧項目和村里的產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際相符,38.7%的村民認(rèn)為基本相符,26.3%的村民認(rèn)為還需要時間檢驗,還有10.2%的村民認(rèn)為扶貧項目脫離了村里產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際(見圖4)。由于部分村民認(rèn)為自己并不在貧困對象之列,但是用村集體的資源來開發(fā)扶貧項目,自己又沒有得到實惠和利益,所以存在一定的情緒。在村民對精準(zhǔn)幫扶措施落實情況的認(rèn)同感調(diào)查中,46.19%的村民認(rèn)為對貧困戶的幫扶措施落實完全到位,37.24%的村民認(rèn)為基本到位,14.08%的村民表示自己不是貧困對象,對幫扶物質(zhì)發(fā)放情況不太清楚,還有2.49%的村民認(rèn)為落實不到位(見圖5)。由此可見,村民對于精準(zhǔn)幫扶中產(chǎn)業(yè)扶貧項目的選擇權(quán)、知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)都比較重視。有些村民認(rèn)為精準(zhǔn)扶貧的對象可以是村,也可以是貧困戶,選擇合適的扶貧項目帶動所有村民致富比送幾頭牛、幾頭豬、幾只雞等給貧困戶作為扶持的手段更重要。還有些村民認(rèn)為直接為貧困戶輸送利益的做法是對非貧困人口的社會排斥,剝奪了非貧困戶參與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)的機會,會產(chǎn)生新的社會不公平。

(四)精準(zhǔn)扶貧管理過程公平性認(rèn)同分析

通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),村民普遍認(rèn)為中央扶貧政策的出發(fā)點是非常好的,希望通過精準(zhǔn)扶貧對有需求的農(nóng)戶真正“扶到點上”,古塘村的扶貧工作從入戶調(diào)查到評議再到公示,從扶貧項目選定到具體實施都規(guī)范有序,但是在具體的操作過程中仍然存在一些問題。比如,由于精準(zhǔn)扶貧的規(guī)模有限導(dǎo)致部分原本在扶貧名單里的村民被排除在名單以外,于是部分村民通過上訪甚至鬧事來爭取名額,這些舉動嚴(yán)重影響了政策的實施,并且迫使政策執(zhí)行者不得不對鬧事村民有所妥協(xié),將部分已經(jīng)排除在外的村民又加入扶貧名單,政策執(zhí)行者的這一行為表面上安撫了民心,實際上造成了政策的隨意性,會嚴(yán)重?fù)p害基層政府組織的威信,引發(fā)村干部在工作上的諸多不順。

三、增強農(nóng)村精準(zhǔn)識別與精準(zhǔn)幫扶公平性的對策

(一)發(fā)揮基層政府主導(dǎo)作用,以政策公平促落實精準(zhǔn)

政府主導(dǎo)是扶貧開發(fā)的關(guān)鍵,農(nóng)村精準(zhǔn)扶貧工作的順利推進(jìn),需要村干部宣傳好黨的政策,在工作思路的把握和扶貧途徑的選擇上找準(zhǔn)重點、加強引導(dǎo),切忌“變形走樣”。在扶貧、脫貧規(guī)劃中,村干部和上級政府部門要結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H,因地制宜、統(tǒng)籌安排,注重扶貧資源的針對性集中配置,重視通過產(chǎn)業(yè)扶貧加強村民的造血能力,并著力構(gòu)建貧困人口參與分享的合理機制,建立順暢的訴求表達(dá)渠道和及時的信息反饋機制等。在實際工作過程中,困難群體往往有更多更強烈的訴求,需要給予更多的關(guān)注和扶持。由于受時代的局限,過去的扶貧制度設(shè)計存在缺陷,不少扶貧項目粗放“漫灌”,針對性不強,扶貧中的低質(zhì)、低效等社會不公問題普遍存在。因此,必須結(jié)合當(dāng)前精準(zhǔn)扶貧的政策、結(jié)合農(nóng)村貧困對象的家庭實際情況,運用科學(xué)有效的程序,修補和完善扶貧體制機制,解決政策用在誰身上、怎么用、用得怎么樣等問題,做到國家綜合扶貧的各類資金、政策用準(zhǔn)用足,用在貧困群眾身上,用在正確的方向上,扶到最需要扶持的群眾,扶到群眾最需要扶持的地方。進(jìn)一步增強精準(zhǔn)扶貧的公平性,真正將扶貧這一民生工程辦成廣大村民普遍認(rèn)同的民心工程。

(二)增強公共服務(wù)的普惠性,以管理公平促服務(wù)精準(zhǔn)

增加公共服務(wù)供給是堅持共享發(fā)展、促進(jìn)社會公平正義、增進(jìn)人民福祉的重要途徑。由于基本公共服務(wù)的供給并不排斥非貧困人口,它是利益共享的,符合實現(xiàn)公平的本意。因此,加強對貧困地區(qū)鄉(xiāng)村尤其是貧困村的基本公共服務(wù)供給是有益貧困人口和增強村民公平感的一項重要扶貧措施。對村民而言,公共服務(wù)的主要產(chǎn)品就是農(nóng)村公用基礎(chǔ)設(shè)施。目前,我國貧困農(nóng)村公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,這不但嚴(yán)重地制約著扶貧工作的開展和扶貧效率的提高,更為關(guān)鍵的是,它無法適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民生活水平提高的需要,成為制約農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個“瓶頸”。基層農(nóng)村在扶貧的過程中,應(yīng)加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),在修建通村公路、改善基礎(chǔ)教育條件、建設(shè)鄉(xiāng)村幼兒園、建設(shè)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院、建設(shè)鄉(xiāng)村電視互聯(lián)網(wǎng)、危房改造等方面加大投入,通過增加公共服務(wù)供給,解決群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的基本生產(chǎn)、生活問題,促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,縮小收入差距,提高共享水平,促進(jìn)社會公平正義。

(三)構(gòu)建貧困精準(zhǔn)識別機制,以程序公平促管理精準(zhǔn)

構(gòu)建精準(zhǔn)識別機制,制定標(biāo)準(zhǔn)是前提,規(guī)范操作是基礎(chǔ),透明運行是關(guān)鍵。在識別貧困戶的工作程序上,一方面,要嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、緊流程,確保公平。自扶貧攻堅以來,各地、各部門制定了精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)幫扶的系列流程和標(biāo)準(zhǔn)。從初選對象的村民代表大會評議到鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核再到縣級復(fù)審,一個一個步驟接著來,一個一個流程跟著走。可以說,為“精準(zhǔn)”兩字提供了最大的制度保障。然而,還是會有人冒天下之大不韙而劍走偏鋒,尋求“變通”。因此,對于“標(biāo)準(zhǔn)”的把握、流程的管理還需要進(jìn)一步抓嚴(yán)、打?qū)崱⒃o。另一方面,要常巡察、多暗訪,促進(jìn)公平。明察暗訪作為推進(jìn)各項工作進(jìn)展的重要手段,在精準(zhǔn)扶貧工作中理應(yīng)一以貫之。不僅要建立、完善相關(guān)的脫貧攻堅明察暗訪工作方案,更要在真查實查上下工夫,一戶一戶查,一家一家問。對于查出的不符合條件、虛假冒領(lǐng)的要堅決退出,對于村干部搞“人情保”“關(guān)系保”的堅決問責(zé)。只有做到該保的堅決保,不該保的堅決不保,才能在扶貧攻堅中,確保公平、贏得民心、取得勝利。

(四)加強產(chǎn)業(yè)扶貧造血能力,以布局公平促項目精準(zhǔn)

產(chǎn)業(yè)扶貧是當(dāng)前比較普遍的扶貧形式,也是加快脫貧致富的金鑰匙。過去的產(chǎn)業(yè)扶貧大多是政府主導(dǎo)、大水漫灌,不僅導(dǎo)致跑冒滴漏、貪腐現(xiàn)象嚴(yán)重,而且還容易造成政府鼓勵引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)后來因為市場迅速飽和導(dǎo)致“谷賤傷農(nóng)”。未來的產(chǎn)業(yè)扶貧,一定要在充分調(diào)研并與扶貧對象反復(fù)協(xié)商的基礎(chǔ)上,積極引入市場主體參與扶貧項目,而不能由政府大包大攬,這樣不僅能保證市場經(jīng)濟(jì)條件下老百姓的穩(wěn)定收益,還能厘清政府和項目主體的關(guān)系,增強監(jiān)督實效,促進(jìn)扶貧項目在公正、健康的環(huán)境下運行。此外,地方政府在引導(dǎo)、扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中,一定要與貧困地區(qū)的實際情況相結(jié)合。因為產(chǎn)業(yè)發(fā)展以扶貧為目的,所以產(chǎn)業(yè)一定要根據(jù)扶貧地區(qū)的地理環(huán)境需求和幫扶困難群眾的實際需求進(jìn)行布局。扶貧項目的選擇在考慮當(dāng)?shù)貙嶋H的同時,也要多聽聽群眾的建議,貧困群眾致貧原因不盡相同,扶貧的舉措也要“辨證施治”,讓扶貧對象全程參與,讓他們在發(fā)展什么產(chǎn)業(yè)、怎樣發(fā)展產(chǎn)業(yè)的決策過程中有更多的知情權(quán)、選擇權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),讓扶貧對象從被動受益者真正轉(zhuǎn)變成為積極的建設(shè)者。

(五)健全農(nóng)村社會保障體系,以制度公平促實施精準(zhǔn)

更科學(xué)、更便利、更公平、更可持續(xù)的社會保障制度是精準(zhǔn)扶貧的兜底工程,是全面建成小康社會的有力保障。完善農(nóng)村社會保障是關(guān)系農(nóng)村精準(zhǔn)扶貧的一件大事,是確保廣大農(nóng)民與全國人民同步實現(xiàn)全面小康的一個重要步驟。農(nóng)村村干部和精準(zhǔn)扶貧駐村干部要積極和相關(guān)部門協(xié)調(diào),實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)測管理和工作機制的有效銜接,實現(xiàn)低保標(biāo)準(zhǔn)和扶貧標(biāo)準(zhǔn)“兩線合一”,實現(xiàn)扶貧同農(nóng)村低保、新農(nóng)保、醫(yī)療救助、危房改造、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策的無縫銜接,在制度層面要出臺能扶盡扶、應(yīng)保盡保的有效設(shè)計。實行低保對象長期公示制度,把符合農(nóng)村低保條件的及時納入農(nóng)村低保,不符合農(nóng)村低保條件的及時退出,做到低保對象能進(jìn)能出,補差標(biāo)準(zhǔn)能升能降,實現(xiàn)動態(tài)管理下的應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退。要清楚認(rèn)識社會保障的剛性特征,確保低保退出機制的科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)和公平,實現(xiàn)信息共享。

(六)調(diào)動貧困戶脫貧積極性,以參與公平促脫貧精準(zhǔn)

在精準(zhǔn)扶貧工作中,村干部除了根據(jù)中央政策和當(dāng)?shù)貙嶋H情況實施扶貧行動外,一個至關(guān)重要的工作,就是要積極動員貧困農(nóng)戶主動參與扶貧。首先,貧困農(nóng)戶既是扶貧主體又是受益對象,扶貧工作中要使貧困農(nóng)戶變被動扶貧為主動參與脫貧,提高貧困主體的自我發(fā)展能力。在制定扶貧規(guī)劃、安排扶貧項目時要傾聽貧困對象的想法和意愿,提高他們的知情度和參與度,不搞“拉郎配”、不搞“一刀切”,讓村民主動參與當(dāng)?shù)胤鲐氁?guī)劃的制定。村民參與其中,自然會對村干部的精準(zhǔn)扶貧工作予以支持與肯定,在理解政策精神和扶貧工作人員良苦用心的過程中,增強對于精準(zhǔn)扶貧的公平感認(rèn)同。其次,農(nóng)村地區(qū)的村干部應(yīng)鼓勵貧困戶利用政府、市場、社會、社區(qū)提供的扶貧渠道和途徑,表達(dá)自身脫貧意愿和實際需求,主動參與扶貧項目的具體施行,同時還要積極發(fā)動村民監(jiān)督、反饋扶貧情況,幫助、動員他人幫扶仍未脫貧的群眾脫貧,充分發(fā)揮力量,與政府、市場、社會、社區(qū)等扶貧主體建立“多位一體扶貧體制”,共同營造持續(xù)良好的貧困治理氛圍。

[參考文獻(xiàn)]

[1]熊友華.弱勢群體的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[M].北京:中國社會科學(xué)出版社,2008.

[2]Banerjee A,Duflo E,et al.Targeting Efficiency:How Well Can We Identify the Poor?.Institute for Financial Management and Research.Working Paper Senies NO.21.2007.

[3]張 磊.中國扶貧開發(fā)政策演變(19

49-2005年)[M].北京:中國財政經(jīng)濟(jì)出版社,2007.

[4]趙海東.論扶貧的公平原則[J].老區(qū)建設(shè),1996,(12).

[5]劉佳義.關(guān)于創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展——學(xué)習(xí)黨的十八大五中全會關(guān)于“十三五”規(guī)劃建議[J].中國政協(xié),2016,(3).

[6]習(xí)近平.確保農(nóng)村貧困人口到20

20年如期脫貧[EB/OL].新華網(wǎng).http://news.xinhuanet.com/politics/

2015-06/19/c1115674737.htm

[責(zé)任編輯:肖偲偲]