構建概念模型在高中生物教學中的應用

魏永強

摘要:本節課的重點及難點是生態系統能量流動的過程和理解能量流動的特點,為了解決重點突破難點,將教材中的問題探討分層推進,并不斷引導學生建構概念模型,又通過對已建構模型的分析和變形,理解能量流動的特點和能量金字塔,既激發了學生生物學習的熱情,又培養了學生建模分析問題的能力和科學探究的精神。

關鍵詞:生態系統;問題導航;概念模型;能量流動?

1教材分析

1.1教材的地位和作用

本節內容是人教版高中生物必修三第五章第二節的內容,包括能量流動的概念、過程、特點、研究能量流動的意義和能量傳遞效率的計算。作為第一課時,需解決能量流動的概念、過程、特點和會簡單進行能量傳遞效率的計算,這些內容是對之前已學的細胞的能量供應和利用和生態系統的結構內容的延續,又為第二節能量流動的實踐意義的學習打下基礎,同時又是學習生態系統的物質循環、生態系統的穩定性和生態環境的保護等內容的基礎,所以本節內容起到了承前啟后的作用。

1.2教學重點及難點

1.2.1教學重點:能量流動的過程,理解能量流動的特點,能量傳遞效率的計算。

1.2.2教學難點:能量流動過程中每個營養級同化量的去路問題;攝入量、同化量和糞便量的關系;能量傳遞效率的計算。

2學情分析

2.1知識基礎

學生已經掌握了光合作用、呼吸作用、食物鏈和食物網等內容;通過物理的學習學生已經掌握了能量、能量傳遞和能量守恒等基本概念;生物之前的學習多處涉及到模型的構建,包括概念模型,比如用光合作用圖解描述光合作用的主要反應過程、甲狀腺激素的分級調節、達爾文自然選擇學說的解釋模型等。

2.2思維基礎

學生以形象思維為主,具有一定的邏輯思維和抽象思維。

3教學目標

3.1知識目標

概述生態系統的能量流動;分析生態系統的能量流動的過程及特點。

3.2能力目標

培養學生的分析問題和解決問題能力、小組合作與交流能力、思維遷移能力、處理數據及運算能力、構建模型及動手能力。

3.3情感態度與價值觀目標

體會生物科學與生產生活實踐密切聯系,激發學生學習生物科學的興趣。

4教學過程

4.1 課堂導入 荒島求生,設疑激趣

結合教材第93頁“問題探討”向學生提出問題,如何選擇才能生存時間更長。讓學生帶著問題進入本節課的學習。

4.2能量流動的過程 問題導航,層層建模

草→兔子→狼,圍繞大家熟悉的一條食物鏈層層設問,小組討論,教師引導。

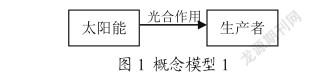

問題1:草的能量來自什么形式的能量,通過什么途徑獲取?

學生根據已學的光合作用相關知識回答生產者通過光合作用固定太陽能,并且生產者固定太陽能的總量就是流入該生態系統的總能量,構建能量輸入過程的模型(見圖1)。

問題2:草固定的能量哪里去了?

教師通過幻燈片播放一段有關小草的flash視頻。此視頻講述了草固定太陽能之后的能量去路。小組討論,分析出草固定的能量去路,構建生產者能量去路的模型(見圖2、圖3)。

問題3:兔子攝入的能量全部流入兔子體內了嗎?

學生根據常識回答兔子攝入的能量中有一部分以糞便的形式排出體內,其余的才流入兔子體內。教師順水推舟,告訴學生流入兔子體內的能量稱為兔子的同化量,從而得出攝入量—糞便量=同化量的關系,繼續構建概念模型(見圖4、圖5)。

教師引導學生進一步分析,兔子產生的糞便最終也是被分解者利用,所以生產者能量的去路進行了一下調整(見圖6、圖7)。

問題4:流入兔子體內的能量又有哪些去向?

學生借鑒生產者同化量的去向分析初級消費者同化量的去路,并構建模型(見圖8)

問題5:每個營養級的同化量的去路都一樣嗎?

教師引導學生,狼作為此食物鏈的最高營養級,它的同化量沒有哪個去路?進一步引導學生去構建一個完整的能量流動的概念圖(見圖9)。

4.3 能量流動的概念 過程小結,生成概念

教師利用幻燈片讓學生對過程進行小結并生成能量流動的概念。

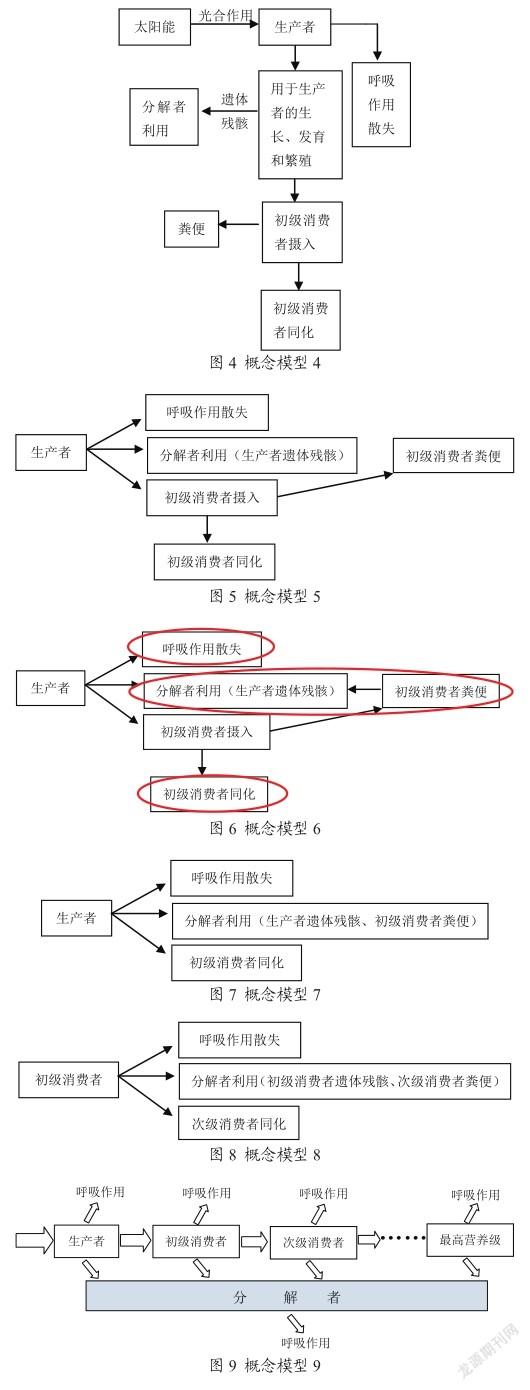

4.4 能量流動的特點 分析案例,巧構模型

用幻燈片呈現賽達伯格湖的能量流動圖解。每個小組有九塊木板(見圖10),A1至A4四塊木板之和表示生產者的同化量;B1至B4四塊木板之和表示初級消費者的同化量;C木板表示次級消費者同化量。結合本圖解寫出每個小木板表示的能量去路及其數值,寫完后將同一營養級的四塊木板拼成一個規則的長方形,最后將拼成的三塊長方形木板按食物鏈的相對位置擺放。小組對構建的模型進行展示,師生共同評價并修正模型(見圖11)。

通過模型演示,學生定性分析能量流動過程的特點并定量計算此案例中相鄰營養級之間的能量傳遞效率。

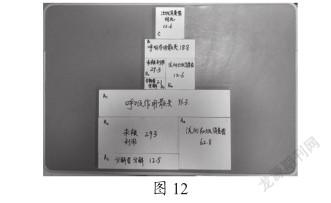

學生通過變換模型的位置,構建能量金字塔(見圖12)。

4.5 解決實踐問題 釋疑解惑,首尾呼應

為了更科學地幫助魯賓遜做出決策,教師用課件提供以下實例:假設雞自身重1.5Kg,按最大傳遞效率20%計算,策略1先吃母雞,策略2中有1/5的玉米給雞吃,剩余的玉米給人吃,則兩種策略人的體重各可以增加多少?

學生計算如下:

策略1:1.5×20%+15×20%=3.3(Kg)

策略2:(15×1/5×20%+1.5)×20%+15×4/5×20%=2.82(Kg)

教師引導學生通過數據模擬,解決了實際問題,體驗了由定性分析到定量研究的方法。

5 教學反思

課堂導入,角色扮演,荒島求生,設疑激趣,荒島求生導入,釋疑解惑收尾,首尾呼應;

問題導航,層層設問,教師引導,小組討論,使學生在構建概念模型的過程中掌握了能量流動的過程,同時也攻克了每個營養級同化量的去路和攝入量、同化量和糞便量關系這兩大難題;

分析實例賽達伯格湖的能量流動圖解,利用簡易材料再去構建模型,既加深對能量流動過程的理解,同時定性和定量相結合分析出能量流動的特點和進行能量傳遞效率的計算,最后再利用模型構建能量金字塔;

注重多媒體應用,幻燈片和實物投影儀;注重學生的評價環節,采用小組競爭制,在提問環節,學習委員記錄各組答對問題的次數,評出最佳小組,模型構建環節,組組之間展示、評價及修正。