江蘇省三大區域精準扶貧工作成效差異的原因分析

楊雪英++李秀蕓

摘 要:精準扶貧是加快貧困地區擺脫貧困,全面實現小康社會的關鍵舉措。江蘇省三大區域經濟社會發展水平差距明顯,對扶貧開發工作的成效也帶來不同影響。文章通過分析江蘇省三大區域的貧困度及空間分布,研究分析江蘇省三大區域精準扶貧工作成效差異的原因。

關鍵詞:江蘇省 三大區域 精準扶貧 扶貧成效 原因分析一、精準扶貧的內涵

2015年5月,習近平總書記在貴州省調研時強調,要確保貧困人口到2020年如期脫貧,并提出扶貧開發“貴在精準,重在精準,成敗之舉在于精準”,“精準扶貧” 成為各界熱議的關鍵詞。

關于精準扶貧的內涵,董家豐(2014)認為,精準識別扶貧對象是精準扶貧的基礎。既要瞄準真正需要幫助的貧困對象,又要區分貧困深度的差異。黃承偉(2015)則認為,識別貧困對象并非簡單的越精確越好,精準扶貧工作要求實現區域精準與個體精準的有機統一。所有關于精準扶貧的內涵不管是二分法(董家豐、黃承偉)、三分法(沈茂英、王國勇)、四分法(葛志軍)、五分法(陳少強)等的劃分,都是相對于精準扶貧的職能劃分來論述的,而對概念本身的理解并沒有根本的分歧。

精準扶貧是相對于粗放扶貧而言的,是指針對不同貧困區域環境、不同貧困農戶狀況,運用科學有效程序對扶貧對象的識別要精準、項目安排要精準、資金使用要精準、措施到位要精準、因村派人要精準、脫貧成效要精準的治貧方式。

二、江蘇省三大區域的貧困度及空間分布

“十三五”期間,江蘇省建檔立卡低收入戶103.3萬戶,貧困人口276.8萬人,經濟薄弱村有821個。根據2015年江蘇省戶籍統計總人口數及2016年建檔立卡貧困人口數,計算出三大區域總人口占全省總人口的比重及貧困人口占全省貧困人口比重,見表1。

表1顯示,蘇中的總人口比重低于蘇南,但貧困人口比重卻高于蘇南,蘇北的總人口略高于蘇南、蘇中,但貧困人口卻遠遠多于蘇南、蘇中,占比達到96.06%,江蘇省貧困人口呈現出蘇北聚集現象。

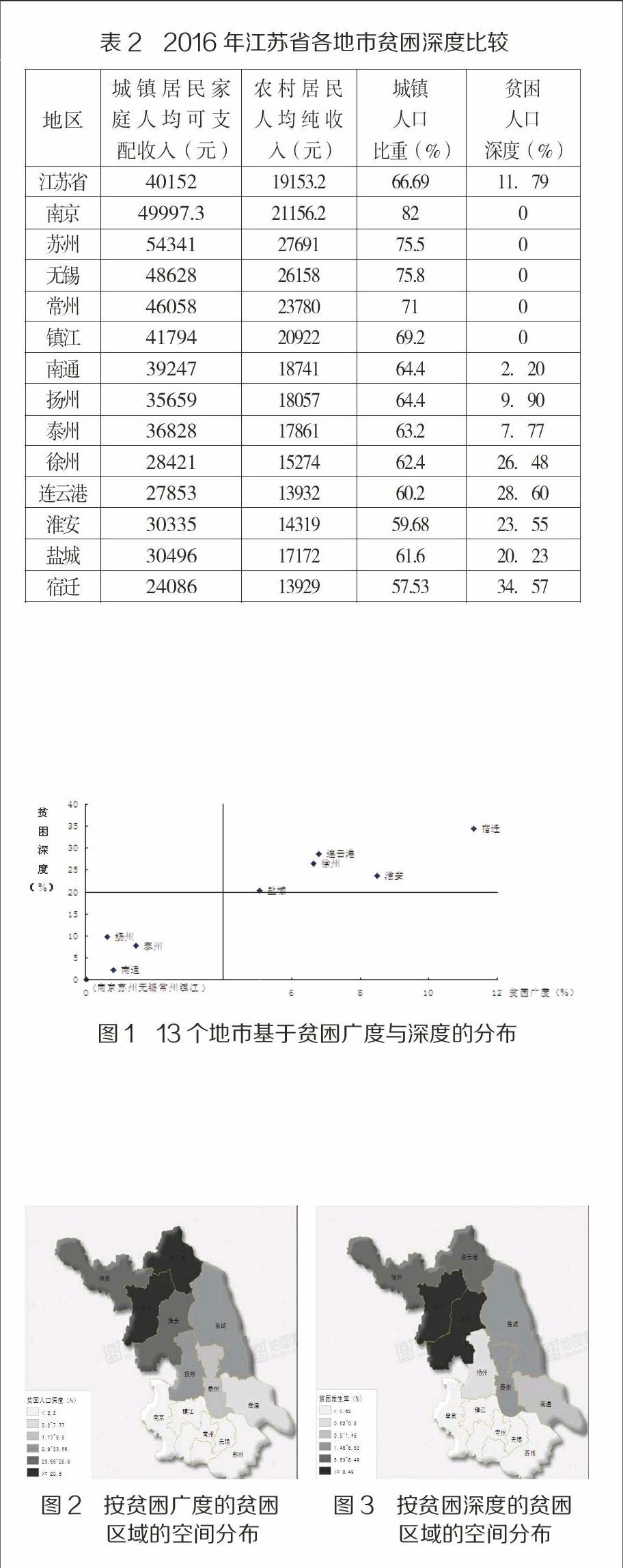

上面的數據顯示了區域貧困的廣度,除此之外,還有一個區域貧困深度。根據江蘇省及各地市2016年的數據,計算各地市貧困深度,見表2。

從表2計算結果可以看出,蘇南五市的貧困深度為零,貧困深度超過0.2的地市有徐州、連云港、淮安、鹽城,宿遷市是貧困深度最大的地市,貧困深度達到0.35。

綜合上面全省貧困的廣度和深度,建立直角坐標系,繪制出13個地市的貧困分布圖,見圖1,根據地市在直角坐標系中所處的位置,可以看出13個地市的貧困等級與類型及分布。

如果將13個地市的貧困廣度與深度在江蘇省的地圖上描繪出來,顏色越深的區域貧困發生率越高,見圖2;顏色越深的區域貧困深度越深,見圖3。

從圖2和圖3中可以看出,江蘇省貧困區域主要分布在蘇中和蘇北,其中宿遷、連云港、徐州、淮安、鹽城是貧困的重災區,也是江蘇省反貧困的主戰場。

三、江蘇省三大區域精準扶貧工作成效差異的原因

(一)經濟發展水平不同是扶貧工作成效存在差異的最根本原因

江蘇省地處中國沿海地區,綜合經濟實力一直處于全國前列,但江蘇省三大區域之間發展的不平衡長期存在并比較突出,蘇北地區一直是江蘇經濟發展的“洼地”,蘇北的許多經濟總量都不到蘇南的30%,差距最懸殊的指標為進出口總額,蘇北只有蘇南的6.08%,見表3。

從區域收入水平看,蘇北的人均GDP只有蘇南的44.7%,差距最大的是居民人均儲蓄存款,蘇北僅為蘇南的42.1%,農民人均純收入比全省平均水平還低4228元,見表4。

從區域農民收入來源結構看,農民收入差異具有明顯的區域特征,見表5。

蘇南農民的工資性收入只相當于蘇南的46.5%,高于純收入之比,而且蘇南農民的工資性收入己占總收入的63%,蘇北農民的工資性收入只占總收入的48.1%。經營性收入仍是蘇北農民收入的主要來源,占比34.8%,同期蘇南農民經營性收入僅占18.8%,蘇南蘇北的收入結構差異也反應蘇北相對落后的工業化水平。

由此可見,這種經濟發展的差異決定了扶貧政策及成效的差異,這種差異是根本性的也是前提性的。

(二)歷史條件和地理區位的影響是扶貧工作成效差異的基礎性原因

蘇南地區自古以來就是名聞天下的“魚米之鄉”、“人間天堂”。蘇南地處中國東南沿海長江三角洲中心,東靠上海,南接浙江。蘇南受到作為發展極上海的強勁輻射,人均GDP 超過13萬元,接近發達國家水平;城鎮化率超過70%,所有縣(市)都進入全國綜合實力百強縣行列。蘇南貧困現象非常少,只存在一些相對貧困。

蘇中地區靠近省會城市南京和經濟發展水平和現代化水平高的蘇錫常地區,但長期以來,由于長江天塹的阻隔,受上海發展的輻射作用十分微弱,經濟發展遠落后于蘇南。但同時,蘇中地區有著承東啟西、溝通南北,快捷方便的交通比較優勢,加上蘇中地區十分豐富的水資源及相對廉價的勞動力,這使上海的龍頭輻射作用迅速抵達蘇中,也使蘇中地區在經濟融通、人才流動和區域帶動方面比蘇北地區有巨大優勢,這里的人員就業容易,打工方便,同樣是貧困,會比蘇北地區容易脫貧。

蘇北在歷史上是有名的洪澇旱災之地,蘇北的徐州向來又是兵家必爭之地,戰爭無數,災民遍野。蘇北地區還遠離上海、蘇州、南京等經濟中心,與其接壤的是經濟發展水平一般的蘇中地區和安徽、河南、山東等省的經濟落后地區,區位條件相對較差,蘇北地區的鹽城、連云港、宿遷、淮安至今沒有高鐵,相對不便的交通使其難與周邊發達地區實現融合發展,加上普遍存在的綜合實力不強,產業層次、經濟開放度低等不利因素,決定了貧困人口相對較多且具有持久性。因此,不同的地理區位使蘇南、蘇中和蘇北同樣是貧困,卻存在著不同的貧困基礎,也使三個地區扶貧開發的方式和效果存在明顯的差異。endprint

(三)思想意識和文化差異是扶貧工作成效差異的主觀原因

致貧原因有物質貧困,還有“思想貧困”。蘇北地區人的開放意識、發展意識、市場意識、風險意識、創業意識等明顯落后于蘇南地區。干部群眾普遍存在著固態化的等、靠、要思想,有些干部群眾對扶貧工作的認識有偏差,存在“守帽子”的老觀念,不思進取,依賴性嚴重,越扶貧越想保貧。而蘇南地區的領導干部市場意識強,能充分發揮市場機制在扶貧中的作用,廣泛動員社會力量參與扶貧開發,集合眾長、分擔壓力、精準見效。

人力資本是經濟增長的原動力,蘇北地區人力資源的基本狀況不容樂觀,城鄉居民整體受教育程度相對較低,蘇北占全省45.8%的人口,但萬人擁有科技人員數只有全省平均的74.5%,只相當于蘇南的64%;萬人高等教育在校生數只有全省平均的37.2%,只相當于蘇南的16.5%;國民平均受教育年限為8.68年/人,分別低于全省和蘇南0.33年/人、0.96年/人。部分群眾存在“讀書無用”、“讀書不如打工”等功利主義思想,造成子女受教育程度低,思想文化和專業技能素質低,子女就業機會減少,由此造成脫貧能力弱,家庭收入低,使貧困家庭陷入貧困惡性循環。

(四)由社會排斥導致的權利和機會的不均等是扶貧工作成效差異的深層次原因

貧困不僅表現為經濟收入的匱乏,還表現為個人能力和社會權利的不平衡。蘇北、蘇中農村貧困群體的社會排斥主要表現在以下幾個方面:

勞動力市場的排斥。長期以來的戶籍制度和城鄉二元的分割政策,使農民工無法進入城市正規部門工作,只能進入工作環境差、待遇低、收入少的“次級勞動力市場”,缺乏制度保障和制度信任,大多只能屬于多風險、不確定的“非正規就業”。在工作待遇方面,農民工被排除在體制供應的安全和福利之外,“同工不同酬”、“同工不同權”的現象比較普遍,使農民工處于市場的邊緣化而變得貧窮。

社會保障的排斥。長期以來,社會保障制度重城市、輕農村的財政政策,造成農村社會保障層次低、發展不均衡。江蘇省三大區域的城鄉社會保障在保障內容、籌資標準、待遇水平等方面存在較大差異。蘇南地區基本做到了城鄉社會保障的并軌統籌,蘇州的城鄉居民養老保險和醫療保險覆蓋率在99%以上;蘇中地區也創造了自己獨特的社會保障銜接模式,如揚州市實行了城鄉老年人均等化補貼制度;而蘇北無論是參保人數、籌資標準還是支付水平均遠遠落后于蘇南。

食品消費的排斥。由于貧困和收入水平較低,蘇北農村居民的恩格爾系數比全省高1.8個百分點,比蘇南高3.1個百分點。蘇北農村居民的消費水平只相當于全省平均的78.6%,蘇南的63.1%,食品煙酒的消費支出相當于全省平均的82.9%,蘇南的70.3%,見表6。蘇北農村與城市比、與優勢群體比,他們購買力低,不能有效參與交換、消費等經濟活動,成為“被排斥的消費者”。

精神權益的排斥。目前的反貧困只關注物質財富的增長,重視物質脫貧忽視精神脫貧,兩者之間產生滯差,嚴重影響扶貧實踐的效果。精神貧困和物質貧困相比,具有隱蔽性、非量化和持久性的特征,因而,從某種意義上說,精神扶貧有根本性的意義。目前,江蘇省農村貧困人口精神權益的排斥主要表現在:一是農村的文化設施建設滯后,公共文化消費資源供給區域差異明顯,見表7。蘇北、蘇中的很多鄉村地區沒有像樣的電影院、文化站和圖書館,文化中心(站)、農家書屋隨著鄉鎮合并普遍出現被擠占、挪用、出賣、拆除等現象,即使有也存在房舍破落、圖書陳舊、器材短缺的現象,文化基礎設施建設存在很大的市場空缺。二是農村文化產品供給比較單一。受財力限制,蘇北的基層政府大多只是選擇電影下鄉等成本較低的簡單文化活動方式,很少有針對農民文化需求開展的文化活動。蘇南地區農村居民的文化消費與城市較為接近,看電視、看電影、上網成為蘇南農村居民的主要娛樂方式。而蘇北地區農村居民的文化消費層次較低,賭博、閑聊、看電視是主要的消遣方式,村民信仰西方宗教的現象也日益嚴重。三是文化消費水平差異顯著,見表8。數據顯示,蘇中、蘇北農村居民的教育文化消費為蘇南的70.1%和80.8%,盡管近年連云港市和宿遷市人均文化消費增長較快,但仍然低于蘇南大多數城市的人均文化消費水平。

當然,蘇南、蘇中和蘇北的差異不止于此,還有諸如制度供給不平衡、精準扶貧實施過程和程序存在差異等,但認真對待以上四個方面因素的差異,是提高蘇中、蘇北地區精準扶貧工作成效,促進三大區域共同富裕的前提和基礎。

參考文獻:

[1] 賀東航,牛宗齡.精準扶貧成效的區域比較研究[J].中共福建省委黨校學報,2015,(11).

[2] 黃欣樂.福建省貧困人口分布、區域差異及扶貧機制研究[D].福州:福建農林大學,2016.

[3] 魏勛國.區域差異與一體化研究——以江蘇蘇北地區為例[D].南京:南京理工大學,2006.

[4] 馮艷.區域貧困測度、識別與反貧困路徑選擇研究[D].沈陽:遼寧大學,2015.

(作者單位:1.淮海工學院教育創新研究院;2.淮海工學院馬克思主義學院 )

責任編輯:代建明endprint