例析促進高中生物重要概念形成的幾種教學方法

馬晨晨+解凱彬

摘 要 通過分析多個教學片斷,闡述了教學過程中立足學生思維發展的先學后教、關注史實及定位學習起點、促進學習進階等方法的運用,突顯生物學重要概念的傳遞,提高重要概念的教學水平,幫助學生建構良好的知識結構,鍛煉學生科學思維。

關鍵詞 重要概念 科學思維 先學后教 生命科學史 學習進階

中圖分類號 G633.91 文獻標志碼 B

生物學重要概念位于學科的中心位置,是對生命基本現象、規律、理論等的理解和解釋,對學生學習具有重要的支撐作用。教師圍繞重要概念組織教學,能促進學生形成逐步優化的知識結構,訓練科學思維。

目前,中學生物學課堂大多仍只強調學生對知識的記憶,忽視學生對重要概念的理解。已有專家、教師對這一現狀進行了探討,如圍繞生物學重要概念創新教學設計;或繪制概念圖對所學的概念進行重排、組織和轉換,但對不同教學方法的總體研究較少。下面試圖通過呈現若干真實的教學片斷,分析指向重要概念建構的課堂教學思路,提出運用先學后教、生命科學史教育、定位學習起點等教學方法,以加深學生對生物學重要概念的理解。

1 教學方法及案例分析

1.1 先學后教,發展學生思維品質

“先學后教”翻轉傳統的師生關系,學生“先學”、教師“后教”,使學生成為教學的主體,教師成為指導者和輔助者,從而保證教學的指向性,加深學生對重要概念的領悟。

教學片斷1:“生物膜的流動鑲嵌模型”。

學生自主學習“生物膜結構的探索過程”,教師引導學生將探索過程的每一步依時間順序列出有關科學家所進行的實驗以及所得出的推論或結論,并且思考這一系列探索過程中“環環相扣”的連接點。

教師及時搜集學生自主學習中遇到的問題,并針對性補充相關知識,進一步講解重要概念。教師學習小組展開討論,如膜中的脂質分子排列成怎樣的連續兩層?熒光標記實驗中被標記的均勻分布實際上是哪種物質運動的結果?

“細胞膜”這一教學內容位于高中生物學《必修1·分子與細胞》,包括“生物膜的流動鑲嵌模型”的這一重要概念,主要內容為科學家探索細胞膜化學成分與結構的科學史和生物膜流動鑲嵌模型。

本節課中,教師以明確的學習目標引導學生先閱讀教材,形成對生物膜流動鑲嵌模型的初步認識。師生共同總結科學家的探索歷程,思考每個實驗的結論及推論,并找到各實驗間彼此緊密聯系、不斷深入的連接點,從而提升思維的廣度。當學生更深入探索遇到困難時,教師及時提供知識背景和拓展材料的支持,相似相溶原理有助于學生對“膜是由脂質組成”這一推論的理解,電子顯微鏡的原理則幫助學生理解膜在電子顯微鏡下呈現“暗—亮—暗”3層結構所得的推論。

在高中生物課堂開展“先學后教”的教學時,教師應盡可能將先學教材放在課堂內并保證時間,尊重學生的主體地位和個體差異,讓學生獨立、充分地自學。對學生的問題、困惑,教師應提供相應的拓展資料,組織學生開展交流討論。在生生、師生互動中,學生把握重要概念的內涵,在積極的學習活動中產生學習生物的濃厚興趣,激發思維的主動性。教師要設計合理有效的隨堂練習和反饋,使學生應用剛剛理解的重要概念,加深理解、內化,最終建構良好的生物學知識結構,不斷發展學生的思維品質,提高學生學習能力。

1.2 關注史實,培養學生科學思維

生命科學史描繪了生命科學起源和概念、原理的發展過程,揭示了自然科學的本質,展現了客觀真理的發現歷史,呈現了科學家的科學態度、科學精神和科學世界觀,具有重要教育價值。

教學片斷2:“光合作用的探究歷程”。

實驗一:海爾蒙特的實驗。

實驗現象:將200磅的土壤烘干裝入桶內,種植一株5磅重的柳樹苗,只用雨水澆灌土壤。培育5年后,柳樹重169磅3盎司,土壤只減重2盎司。

實驗討論:① 海爾蒙特實驗提出了什么樣的問題?② 植物體積累的物質到底來自哪里?③ 海爾蒙特提出什么假設?④ 實驗的結果是什么?⑤ 實驗的直接結論是什么?⑥ 推論(間接結論)又是什么?

大膽假設:假如土壤減少的重量約為160磅,能不能說明植物積累的物質主要來自土壤?

深度思考:這個問題給我們什么啟示?海爾蒙特實驗忽略了什么?為什么?

小組討論:

① 請和你的同學討論交流對于人類對光合作用探究歷程的感悟和體會。

② 光合作用中產生的有機物就僅僅是糖類嗎?說出具體理由。

在高中生物學《必修1·分子與細胞》中,“光合作用”這一教學主題包含若干重要概念,在掌握光合作用的探索過程這一重要概念的基礎上,學生能夠更好學習光合作用的過程等重要概念。

本課以完整的科學發現歷程為主線,深入挖掘科學史,將學生有關光合作用的前概念與科學史上光合作用概念的演變有機結合,利用精心設計的問題進行引領,讓學生了解光合作用知識的產生和發展,深入理解光合作用這一重要概念。教師層層設問,引導學生思考,培養學生的科學思維;同時大膽運用假設,啟迪學生認識到海爾蒙特的實驗忽略了空氣和陽光等因素對實驗的影響,真正使教學源于科學史但超越科學史,推動學生的推理、再認知,認識到科學探究的本質,批判性思維得到發展,科學思維水平得到提升。

將生命科學史融入生物課堂教學中,教師可以通過介紹各種基本理論從實驗中產生和發展的歷史,挖掘和闡述生物科學知識的形成,全面提高學生的概念理解水平;可以在知識教學中滲透科學家獨到的科學方法,使學生體悟到創造性的科學思維;可以以歷史重演的方式,還原知識的形成過程,讓學生建構新的重要概念,培養學生良好的科學思維品質和科學思維能力。

1.3 定位起點,促進學生學習進階提升

學生在學習新知識前具有一定的思想水平、知識和能力儲備,這是學習的起點。通過對某一內容的不斷學習,學生對該內容的理解和思考不斷深入,經過多個進階的中間水平,最終達成以重要概念為主線的學習進階提升。

教學片斷3:“現代生物進化理論的由來—自然選擇學說”。

師:進化生物學家梅爾基于五項觀察,將達爾文的自然選擇學說解析為三項推論構成的生物進化模型,那么大家對此如何理解的呢?

師:大家思考的時候要注意達爾文進化理論和拉馬克進化學說的區別。

教師板書總結自然選擇學說的簡要模型:

“現代生物進化理論的由來”是高中生物學《必修2·遺傳與進化》第七章第一節的內容。通過本節拉馬克的用進廢退學說和達爾文的自然選擇學說等進化理論的學習,學生應當建構關于進化理論的重要概念。

課前,教師在剖析學生學情后,確定學習起點為:學生對進化的現象以及有關理論有最基本的了解和認識,并據此組織課堂教學。課堂開始時,教師通過提問錨定學習進階的終點。經過組內交流討論,學生達成對達爾文進化理論的基本認識,同時教師以漸進式的提問引導,把握學生學習的中間認知狀態。通過高效的生生討論和平等的師生對話,學生逐步建構了自然選擇學說的簡要模型。教師結合板書運用科學語言進一步強調生物進化的原料、動力等,加深學生對自然選擇學說這一重要概念的理解。

開展基于學習進階的教學設計時,應當以整合的概念體系為核心、圍繞少數概念進行,教師依據課程與教材內容,理解終點目標,注意同一主題內容的不同學段間的銜接,制定整體的課堂教學策略。具體實施教學時,教師以精心設計的驅動問題和錨基任務為起點,創設具體的任務情境,關注“學習進階”中的局部突破以及學生在學習進階中的中間水平,促進學生形成遞進的科學概念,落實重要概念的教學,推動學生整合科學思維與科學態度。

2 教學方法的實踐反思

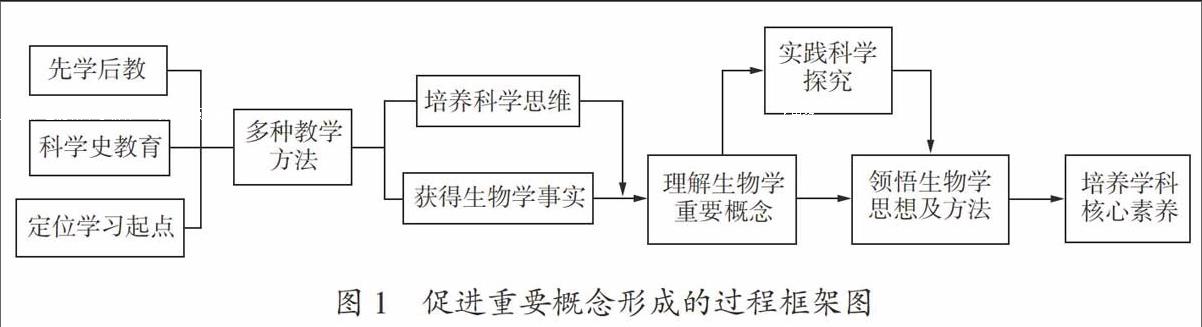

教師采用先學后教、呈現生命科學史經典案例、定位學習起點等教學方法能夠幫助學生獲得生物學事實、現象、信息,同時鍛煉學生的科學思維,既讓學生建立生物學重要概念,達成對生命的理解,體驗生物學知識的形成過程,也激發學生參與科學探索實踐的熱情和興趣,在深層次學習中感悟生物學思想、方法,真正達成促進學生核心素養的課程目標(圖1)。

通過生物課堂教學,學生能夠以生物學事實、現象為支撐,以科學思維方法為途徑,理解生物學重要概念,最終應用所學知識去解釋生命世界中的“是什么(what)”“為什么(why)”以及“怎么樣(how)”等問題。

參考文獻:

[1] 屠錦紅,李如密.“先學后教”教學模式:學理分析、價值透視及實踐反思[J].課程·教材·教法.2013,33(3):24-29.

[2] 譚永平.高中生物科學史教學中的問題及對策[J].教育科學論壇.2011(12):15-17.

[3] 張穎之.理科課程設計新理念:“學習進階”的本質、要素與理論溯源[J].課程·教材·教法.2016(06):115-120.

[4] 楊文源,劉恩山.為了理解的教學設計:從指向核心概念的問題開始[J].生物學通報.2014,49(1):28-33.