圍繞學科知識結構與思維方法組織教學

摘要:以“化學反應”這一學科大概念為統領,提出“化學反應條件”知識框架及其統領下的整體教學思路,旨在幫助學生建立具體知識點與學科大概念、思維方法等之間的聯系,讓學生從中領悟更有普遍意義、具有持久遷移價值的學科知識結構和解決問題的思路與方法。基于課程教材與學情分析,結合具體案例,就“化學反應條件”學習過程與教學策略進行探討。

關鍵詞:化學反應;化學反應條件;知識結構;解決問題的思路方法;化學教學

文章編號:1005–6629(2017)11–0044–05 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

物質的化學變化(化學反應)是化學學科研究的基本問題,初步認識化學反應的基本特征、初步了解化學反應的本質、初步掌握常見的反應類型、質量守恒定律及化學反應的表示方法、催化劑對化學反應的影響、初步形成“在一定條件下物質是可以轉化的”觀點等[1],是初中化學課程的重要內容。作為“化學反應”知識的重要組成部分,“化學反應條件”知識對于認識化學反應的規律、通過控制實驗條件調控化學反應實現物質的生成、檢驗、分離和轉化,以及發展學生的科學探究能力等都極為重要。

相比之下,初中階段有關“化學反應條件”的內容較為孤立、零散。且有關反應條件的說法不盡一致:一是“術語”不同,有“條件”、“反應條件”、“影響因素”之說法;二是內涵或構成要素不同,如在“化學方程式”書寫中,“反應條件”指溫度、催化劑、光照等,說的是“參與反應的反應物”需要通過一定的外在條件而發生反應;而初中化學課程中“燃燒的條件”所討論的內容,既包括參與反應的反應物,也包括溫度;三是探討的問題指向或關注點不一,如“分解過氧化氫制取氧氣的反應中二氧化錳的作用”探討的是利用催化劑“改變化學反應速率”;“燃燒的條件”、“復分解反應發生的條件”探討的是“發生反應需要哪些條件”;而通過調控條件(燃燒時要有足夠的空氣、燃料與空氣要有足夠大的接觸面積)使燃料充分燃燒,關注的是條件與反應結果的問題。概念上的不清晰會造成思維上的混亂,為此,現提出以“化學反應條件”來統整相關內容,并就其教學展開探討。

1 聚焦學科知識本質,厘清“化學反應條件”知識框架

“條件”是指影響某一事物發生、存在或發展的因素[2]。據此,“化學反應條件”可以理解為影響化學反應的發生、過程(反應快慢、反應歷程等)及結果(反應產物、能量轉化、反應程度等)的因素,這些因素既包括參與反應的反應物(涉及具體的物質、物質所屬類別、存在形態、濃度、用量等),也包括外在條件如溫度、催化劑等。

考慮到初中階段以感性認識為主,結合要探討的問題指向,現提取“反應發生”、“反應快慢”、“反應結果”三個維度來系統認識“化學反應條件”與化學反應能否發生、反應的快慢、反應的結果之間的關系,由此認識參與反應的反應物(涉及具體的物質、物質所屬類別、存在形態、濃度、用量等)、外在條件(涉及溫度、催化劑等)是關乎化學反應發生、影響化學反應快慢及結果的重要因素(見表1)。

在實驗室中,從化學反應得以實現的化學實驗角度看,需要從化學試劑、化學實驗儀器和裝置、化學實驗操作三個方面[3,4]來考慮實驗條件的調控問題,這涉及一系列“技術”問題。理論上的“化學反應條件”知識與實驗中的條件控制之間有很大的差別,理清它們之間的聯系和不同,可以體會化學理論知識可以通過實驗技術實現其價值。

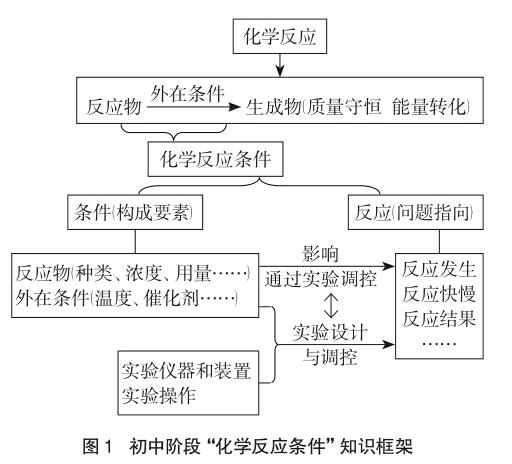

綜上所述,“化學反應條件”知識涉及多個層面(見圖1),需要從其上位概念、本身的構成要素、探討的問題指向以及實驗條件的控制等多方面來加以理解。

當然,如表1和圖1所示探討的問題指向不同,影響化學反應的不同因素所起的影響作用也不同;即使探討的是同一問題,這些因素所起的作用情況也不一樣,一般是反應物的種類和性質起主要或決定作用,即在給定條件下,物質(或兩種或兩種物質混合時)能否反應、反應的快慢及反應的結果首先是由物質的本質屬性或內部結構所決定的,同時受外在條件的影響。

上述“化學反應條件”知識框架,以“化學反應”這一學科大概念為統領,溝通了相關知識間的縱橫關系,體現了化學學科獨特的認識角度,蘊涵著解決特定問題的思路方法,有利于幫助學生建立起具有更為廣泛聯系的學科知識結構,能夠為學生分析和解決相關問題提供思考路徑。具體如下:物質在一定條件下發生化學反應生成新物質,符合質量守恒定律,伴隨能量變化。反應物、外在條件是關乎化學反應發生、過程與結果的重要因素。從“化學反應條件”的角度研究化學反應,可從反應物(涉及具體的物質、物質所屬的類別、存在形態、濃度、用量等)、外在條件(涉及溫度、催化劑等)等方面去考慮它們對化學反應的發生、快慢與反應結果的影響。在實驗室中,物質的化學反應通過一定的實驗條件(化學試劑、儀器和裝置、實驗操作等)得以實現。因此,從整體上把握“化學反應條件”知識框架,具有理解具體化學反應知識和解決具體化學反應相關問題的作用,是學生能力形成與發展的關鍵所在。

2 基于課程教材與學情分析,規劃“化學反應條件”學習過程

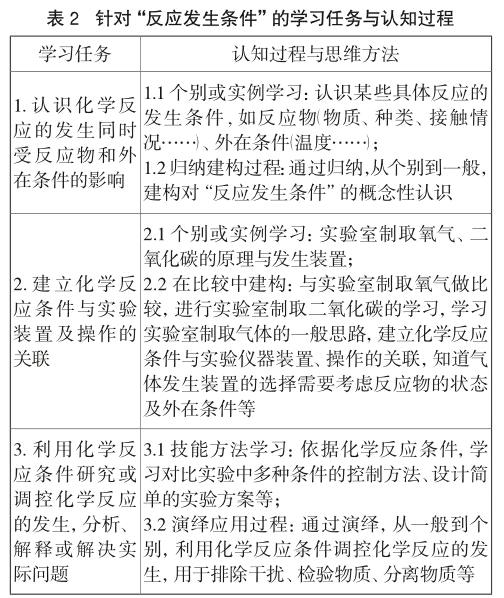

學生關于“化學反應條件”的學習貫穿于整個初三學習過程,是隨著相關內容的學習而逐漸深入的。因此,有必要思考在把握“化學反應條件”知識框架的基礎上,如何依據學生的認知特點來整體規劃學習進程。如以“反應發生條件”為例,其學習任務和認知過程的整體思考見表2。

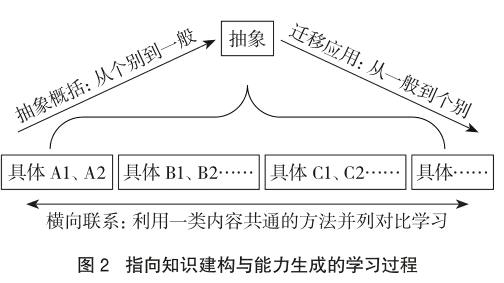

表2中的三方面學習任務,體現了力求發展學生從知識、實驗技能方法到運用知識技能解決特定問題的教學思路,其中經歷從簡單到復雜、從個別到一般、再從一般到個別的學習過程。以此為基礎,可以提煉出指向學生知識建構與能力生成的學習過程(如圖2所示)。endprint

為了較好地從整體上把握學習內容及其認知過程,設計教學時還需要注意以下問題:

第一,要處理好整體與局部的關系。

“化學反應條件”本身是一個內在聯系的整體,其構成要素包括反應物和外在條件兩大維度,每一維度下還有具體的細化和分解,其探討的問題指向涉及化學反應發生、反應快慢、反應結果三個方面,因此,在具體反應條件知識的教學時需要加以分辨和澄清。

作為“化學反應”知識的下屬內容,“化學反應條件”與“化學反應的基本特征與常見現象”、“化學反應的類型”、“化學反應的表示方法”等內容,它們分別體現了化學反應知識的不同側面或認識化學反應的不同維度,它們之間是相互聯系的,共同承載著對“化學反應”知識的滲透、落實與具體化,它們組合或運作在一起能較為全面地反映或認識“化學反應”的整體內容。學生對“化學反應”的認識可隨著這些方面的相關學習而逐漸累積、豐富和深入。

基于上述考慮,圍繞“化學反應條件”知識框架設計教學時,需要在整體中把握局部,在學生已有的認知基礎上尋找“生長點”,逐漸而連貫地擴展知識體系及認識角度,教給學生結構化的學科知識。

第二,要處理好個別與一般的關系。

“化學反應條件”知識框架是具有解釋力和遷移應用價值的工具和方法,圍繞這一知識框架組織教學,讓學生學習有內在邏輯關聯的知識內容,有利于改變由瑣碎的事實、現象堆砌式的學習現狀,使具體的知識學習更為高效。然而,“化學反應條件”知識框架是在研究具體的化學反應條件中概括總結出來的,它的形成與運用是需要一定基礎的。首先需要使學生學習和掌握一些具體反應條件的知識,并通過比較、歸納,抽象等思維過程,讓學生理解這些具體知識背后的本質的內在聯系,實現從個別到一般的學習過程;其次,要通過演繹推理、運用轉化的過程,將知識框架轉化為解決特定問題的思路方法,并應用于分析和解決具體的相關問題,實現從一般到個別的學習過程,從而達成知識建構和能力生成的多元目標。按照奧蘇伯爾的有意義學習理論,學生新知識學習中的思維活動,主要是由新的學習內容與學生原有的知識之間的關系所決定的。因此,要根據學生已有的認知基礎,分析新、舊知識之間的相互關系,明確新知識學習中的思維類型,有利于確定對學生思維活動的啟發方法(如圖2所示),從而讓學生采取恰當的方法學習相關知識,促進學生更好地掌握和理解所學知識。

3 基于“化學反應條件”視角下看“燃燒的條件”教學

如前所述,著眼于對學生發展的考慮,“化學反應條件”的教學需要兼顧知識、思維、能力等多個層面,不僅教知識,更要教會學生思考如何運用學科知識解決特定問題的思路方法。而解決特定問題的思路方法源自對學科知識結構與思維方法的把握,需要將其挖掘、外顯出來,為解決特定問題指引思路。下面以人教版九年級《化學》教科書中的“燃燒的條件”[5]教學為例加以說明。

3.1 圍繞學科知識結構與思維方法設計教學思路

學生在學習“燃燒的條件”之前關于燃燒、燃燒條件的已有認識是零碎的、不清晰的,有的甚至是錯誤的[6]。教師的教學任務既要引導學生從化學的視角去認識燃燒及燃燒的條件,將認識清晰化、正確化,更要幫助學生建立具體知識點與學科重要概念、思維方法等之間的聯系,與學生已有的關于化學反應的認識建立聯系,讓學生的認識系統化、結構化和功能化。為此,現以“化學反應”為統領,將“燃燒的條件”與“化學反應條件”建立關聯,設計如表3所示的教學思路。

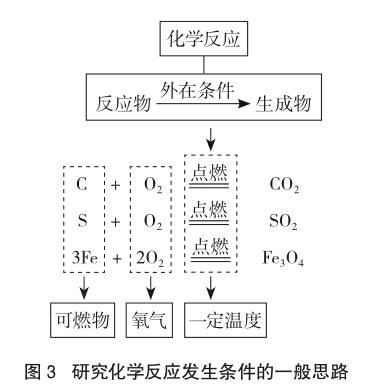

在上述教學思路中,任務2學習活動的設計是教學的核心和關鍵所在,即:基于學生已有的認知基礎,以具體個別的燃燒反應實例為載體,通過比較、分析,歸納出“化學反應的發生同時受反應物和外界條件的影響”的一般規律,幫助學生實現從個別到一般的學習過程,通過抽象概括初步形成探究化學反應條件的一般思路(如圖3所示),使學生從一個新的角度來認識和研究化學反應。

3.2 通過“探究性活動”將思維方法外顯

解決特定問題的思路和方法是在行動體驗中獲得的,教學中教師需要將知識背后的學科思維方法通過具體的活動任務外顯出來,“燃燒的條件”的學習任務和系列問題設計(見表3)力圖做到這一點。如其中任務2及其引導性問題的設計,為“提出問題(燃燒需要什么條件)”、“實驗驗證方案的設計與收集證據”等內容的學習提供了基本依據和方法上的支撐,使學生的認識不只是局限于簡單地去做有關探究燃燒需要可燃物、氧氣和一定溫度的對比實驗,而是能夠讓學生從化學學科角度去體會研究燃燒的條件所蘊含的“大思路”,即針對探究“燃燒的條件”這一任務,需要回歸到“化學反應”概念本身,從“化學反應條件”去識別問題和變量,這樣能讓探究“燃燒的條件”這一活動更富含學科意義。這一思路可以成為學生分析和解決相關問題的方法工具,進而可以轉化為學生認識和研究化學反應的能力。

3.3 借助“列表法”進行思考和表達

以實驗為主開展探究性學習,是學習“化學反應條件”知識的主要方式。學習實驗條件的控制、觀察與記錄實驗現象、分析和表達實驗結果、利用控制變量法設計實驗方案等,是學生在課堂上經常需要完成的學習任務,也是發展學生識別和控制變量、設計實驗能力的重要途徑。然而,通過化學實驗來探究“化學反應條件”相關問題,面對實驗體系中多個要素及其要綜合考慮的問題時,學生往往存在困難或障礙。針對這種情況,教學中可以引導學生采用“列表法”進行思考和表達。如針對人教版九年級《化學》教科書中的“實驗7-1燃燒條件的實驗”[5],可分析如表4所示。endprint

針對探究的問題,把分析思考的方向、角度或內容指向以列表的方式(簡稱“列表法”)呈現出來,能夠將分析問題的過程與思維可視化,有利于幫助學生組織相關知識和信息,引導學生清晰而有邏輯地思考,進而促進學生運用所學知識分析和解決相關問題。這對于初學者或基礎薄弱的學生,可以達到改善學生學習的效果。因此,值得將“列表法”開發成為指導學生學習的有效工具。

4 結束語

以“化學反應”為統領,依據知識間的內在聯系來統整“化學反應條件”教學內容,旨在幫助學生建立具體知識點與學科大概念、思維方法之間的聯系,與學生已有的關于化學反應的認識確立關系,讓學生逐漸而連貫地從中領悟更有普遍意義、具有持久遷移價值的學科知識結構和解決問題的思路與方法[7],促進學生的認識系統化、結構化和功能化。由此,與之相對應的教學策略不能僅是局限于對事實的簡單記憶和技能的機械訓練,而是要圍繞學科知識結構與思維方法展開教學,并依據學生的認知特點來設計學習過程。同時提供必要的知識運用場景,這樣便于處理好整體與局部、個別與一般的關系,并以整體連貫的方式教給學生有組織的知識體系,有利于引導學生基于學科知識本質和思維方法去分析和解決相關問題,幫助學生實現知識建構并習得解決實際問題的方法和策略。只有這樣,才能在教學中體現出整體性和連貫性,讓化學教學超越這些具體知識點,使學生的學習更有意義。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部制訂.義務教育化學課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2011.

[2]中國社會科學院語言研究所詞典編輯室編.現代漢語詞典(第2版)[M].北京:商務印書館,1983:1139.

[3]宋心琦.化學實驗教學改革之一[J].化學教學,2012,(4):3~5,8.

[4]劉知新主編.化學教學論(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2009:178.

[5]人民教育出版社,課程教材研究所等編著.義務教育課程標準實驗教科書·化學(九年級上冊)[M].北京:人民教育出版社,2012.

[6]何彩霞.“燃燒條件”日常概念的診斷與教學對策[J].化學教育,2007,(10):30~31.

[7]何彩霞.化學觀念統領下的知識結構及認識思路——以“物質組成”知識為例[J].化學教學,2015,(8):10~14.endprint