高職大學生留守家庭現狀及心理健康狀況調查

劉嘉

【摘要】文章探討了留守經歷對高職新生心理健康的影響,為高職生的心理健康教育提供了理論依據。研究使用自編的留守情況調查表、大學生人格健康調查問卷(UPI)對某高職院校大一入學部分新生進行問卷調查。結果顯示:具有留守經歷的高職生的心理健康水平顯著低于無留守經歷的高職生的心理健康水平。

【關鍵詞】高職學生;留守經歷;心理健康狀況

很多關于高職生的研究表明,目前高職生的心理健康問題居多。由于城鄉教育水平、教育資源的巨大差異,農村學生學習成績確實不如同齡的城市學生。再加上高職院校的學費比本科教育費用低,所以很多高職學校的生源都是來自農村的高中生。而近十年來,鄉村城市化的轉型非常快速,導致農村的勞動力大范圍地向城市輸入,30-40歲的青壯年絕大部分選擇進城務工。但是由于各方面條件有限,比如孩子在城市的學費、生活費等現實經濟壓力較大,他們只能把孩子留在農村老家,這樣被留在家鄉的孩子就形成了一個獨特而龐大的群體——留守兒童。羅靜等人認為“留守兒童”是指父母兩方或者其中一方在外務工遠離家鄉,且在外地持續務工時間在6個月以上,其未成年子女在戶籍所在地家鄉,父母不能親自監護和一起共同生活的兒童[1]。這些留守兒童由爺爺奶奶或外公外婆撫養,或者被托付給親戚朋友,甚至少部分是無人看管長大。在留守兒童成長的關鍵時期,由于其父母不在身邊,給予的生活和心理狀態上照顧和管理較少。梁挺等人認為父母外出務工影響留守兒童的主觀幸福感[2]。也有研究顯示,留守兒童社會適應的總體水平偏低,孤獨感強,抑郁高,消極的人格特質突出[3]。

目前對于有留守經歷的群體研究大多數集中在未成年的兒童身上,而對于有留守經歷的高職大學生的關注及研究較少。當留守兒童長大后步入高職院校,他們的留守經歷到底會給他們帶來怎樣的影響?新生入學面臨著入學適應問題,其入學時期的心理健康狀況是怎樣的呢?本研究就以筆者就職的武漢一所高職院校為研究對象,通過問卷調查的方式了解該學校有留守經歷的學生的狀況,了解有留守經歷與沒有留守經歷的高職生的心理健康狀況是否存在差異。

一、研究過程

(一)對象與方法

1.研究對象

選取湖北省某高職院校大一新生,采取隨機抽樣的方法,隨機抽取15個班,每個班的全體同學作為調查對象。共420名學生,發放問卷420份,回收有效問卷402份,回收率95%。被試年齡為17-19歲。其中有過留守經歷的大學生為190名,沒有留守經歷的學生212名。

2.研究工具

(1)自編留守問卷。主要用于篩查有留守經歷的高職生的童年具體留守情況,包括父母外出工作情況,經常與誰生活在一起,父母外出工作時間,多久與父母聯系一次,父母回家停留時間,以前從何時開始留守等。

(2)心理健康測試量表。采用UPI(University Personality Inventory)作為測量評價心理健康的工具,該量表被廣泛地運用在各高校新生心理健康普查中,具有良好的信度與效度。該量表共有60個項目,除了4道測偽題之外剩余56道題,每個項目1分,得分越高說明心理問題越嚴重。得分按照標準可劃分為三個層次:Ⅰ類可能存在較為嚴重的心理問題,Ⅱ類屬于一般心理問題,Ⅲ類心理健康狀態良好。

3.研究方法

在新生入學后,在專業教師的指導下,利用班集體做心理健康測試量表的固定時間發放自編留守問卷,當場收回。

(二)統計方法

運用SPSS10.0統計軟件作分析處理。

二、結果

(一)留守經歷情況

自編留守問卷的調查顯示,該校有留守經歷的學生有190人,占總體被試人數的47%。在有留守經驗的學生中,51%外出打工的家人為父親一人,54%的留守學生與隔代的爺爺奶奶或外公外婆一起生活,32%的留守學生是從小學開始留守經歷的,51%的學生留守經歷持續3年及以上的時間,54%的留守學生與打工家人的聯系頻率是每周一次,48%的留守學生的父母回家團聚的時間在一個月以內。

(二)心理健康水平情況

Ⅰ類有較嚴重心理問題傾向的學生檢出率是11%,Ⅱ類一般心理問題的學生占22%,心理狀態良好的學生占67%。有留守經驗的大一新生中有較嚴重心理問題傾向的學生檢出率是13%,高于無留守經驗的大一新生中有較嚴重心理問題傾向的學生的比例8%。同樣,有留守經驗的大一新生中Ⅱ類一般心理問題的學生比例26%,也高于無留守經驗的大一新生中Ⅱ類一般心理問題的學生比例18% ;有留守經驗的大一新生中Ⅲ類學生比例60%,低于無留守經驗的大一新生中Ⅲ類學生比例73%。

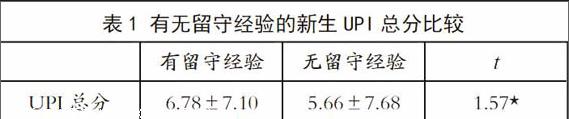

UPI總分代表整體的心理健康狀況,分數越高代表心理問題越嚴重。從表1中可以看出新生中有留守經驗的學生的UPI總分要顯著高于無留守經驗的學生UPI總分,即新生中有留守經驗的學生的心理健康問題比無留守經驗的學生更嚴重一些。

(三)心理回訪情況

每年的新生心理測評結束后,學校的心理教師都會約談有較嚴重心理問題的學生以了解其在入學這段時間學習、生活、人際交往方面的感受與現狀,在回訪時發現絕大多數學生現在的心理問題很多都源于他們的原生家庭中的種種問題,尤其是在有留守經歷的學生身上這種現象更加突出。

三、討論與分析

(一)高職留守學生總體情況

研究發現,高職新生中有留守經歷的學生比例為47%,這和其他研究中的高職留守新生比例接近[4],但是在本科院校中有留守經歷的學生比例要遠低于這個數字,一般在20%左右[5]。此外,這些留守家庭中多數為父親一人和父母雙方外出打工,由隔代撫養人將留守學生撫養長大,留守經歷的持續時間也很長,與打工外出的父母聯系也不緊密,這些都在后面的回訪咨詢中得到了印證。大部分學生對自己的評價很低,覺得自己沒有什么價值,為自己的未來擔憂,將負面情緒壓抑在內心,幾乎從不和父母聊自己的內心想法與感受。endprint

(二)高職新生心理健康狀況

本研究發現,大一新生中Ⅰ類有較嚴重心理問題傾向的學生檢出率是11%,Ⅱ類一般心理問題的學生占22%,心理狀態良好的學生占67%,這與姜伏蓮等人的研究結果也比較一致[6]。

在比較有留守經驗和無留守經驗的學生的心理篩查結果時,有留守經驗的大一新生中Ⅰ類、Ⅱ類的學生比例均高于無留守經驗的大一新生中的比例,UPI得分也是有留守經驗的學生顯著高于無留守經驗的學生。這說明留守經驗可能對大學生的心理健康造成較為嚴重的影響。以往的研究中,雖然使用的測量心理健康的工具量表與本研究不同,但同樣得到可支持本結果的結論。例如:有留守經歷的大學生的社會支持偏低[7],有留守經歷大學生的人際敏感度、精神質得分均高于無留守經歷大學生[8],有留守經歷的大學生的心理病理癥狀得分高于無留守經歷的大學生[9]。在后面的訪談中也發現,在個體發展的早期階段,由于留守經歷使他們缺少父母的照顧與互動,尤其是心理支持與關注,讓他們感覺自己被忽略,所以他們的依戀類型多數為非安全性依戀,低自我評價,多數都有心理創傷,所以心理健康程度也較低。

大一新生剛進入大學,不太適應新環境,他們在學習方式、室友相處、生活方面都需要做出調整與改變,以適應新環境。這需要學校的學生工作者尤其是輔導員、心理教師等的幫助與輔導,同時也要做好學校與家長之間的溝通連接工作。

四、未來研究方向

本研究是一個對有留守經歷的新生的基礎性研究,未來的研究中可以考慮縱向追蹤研究,考察不同年級有留守經歷的大學生在一些心理特質上的差異,也可以引入其他變量作為中介變量進行更深入系統的研究,擴大樣本范圍與數量。

【參考文獻】

[1]羅靜,王薇,高文斌.中國留守兒童研究述評[J].心理科學進展,2009,17(05):990-995.

[2]梁挺,鄭麗莉,秦凱,等.廣州留守兒童主觀幸福感現況調查研究[J].中國健康心理學雜志,2014,22(04):632-634.

[3]范興華,方曉義,劉勤學,等.流動兒童留守兒童與一般兒童社會適應比較[J].北京師范大學學報(社會科學版),2009(05):33-40.

[4]何文文,嚴曉燕.留守經歷對高職新生入學適應的影響[J].泰州職業技術學院學報,2017,17(01):12-15.

[5]劉海霞,王玖,林林,等.高校有留守經歷大學生心理健康現況調查[J].中國衛生統計,2015,32(04):636-638,641.

[6]姜伏蓮.地方高校新生UPI調查結果的比較與分析[J].心理科學,2004,27(02):483-486.

[7]溫義媛,曾建國.留守經歷大學生社會支持、應對方式與社會適應關系[J].中國公共衛生,2012,28(05):719-720.

[8]溫義媛,曾建國.留守經歷對大學生人格及心理健康影響[J].中國公共衛生,2010,26(02):146-147.

[9]楊雪嶺,馮現剛,崔梓天.大學生的留守經歷與心理韌性、心理病理癥狀[J].中國心理衛生雜志,2014,28(03):227-233.endprint