依托學生代表大會制度的學生權益服務模式研究

張天行 李炳熠 富浩華

摘 要: 構建依托學生代表大會制度的學生權益服務模式是順應時代發展、呼應國家政策要求、符合高等教育和治校內涵的重大課題,然而當前高校的學生權益服務工作面臨缺乏制度保障、學生法律意識有待加強、學生組織力量薄弱、學生干部服務意識不足等多種問題。本文通過借鑒南開大學團委的先進工作經驗,融匯社會心理學的“態度轉變模型”、“社會交換論”、“群體行為模型”等理論,參考團隊建設的“扁平化結構設計”理論,為構建依托學生代表大會制度的學生權益服務模式提出了合理化建議。

關鍵詞: 學生代表大會 學生權益服務 模式構建 社會心理學

一、研究背景

當代高校學生群體處于接受高等教育的特定階段,具有“國家公民”、“受教育者”和“消費者”的三重身份。作為國家公民,享有憲法賦予公民的基本權力,如人身權、自由權、財產權、婚姻權等;作為受教育者,擁有接受高等教育的各種法定權利;近年來,高等教育辦學成本分擔機制全面鋪開,依法繳納學費成為高校學生的法定義務,高校學生還扮演著特殊的“消費者”身份,故享有相應的消費者權益[1]。

2016年8月,中共中央辦公廳印發了《共青團中央改革方案》,針對學生權益服務主要從打造政策基礎、構建工作格局、提升服務能力和實施“網上共青團”等方面闡述了如何做好學生權益服務工作。2017年2月,教育部修訂的《普通高等學校學生管理規定》(教育部令第41號)明確規定“學校應建立健全學生代表大會制度”,為學生會、研究生會等學生組織活動提供必要支持。同年3月,共青團中央教育部全國學聯印發《學聯學生會組織改革方案》,規定“強化學聯學生會組織自我教育、自我管理、自我服務、自我監督的職能,使學聯學生會組織更好地代表和服務廣大同學”,“堅持學生主體地位,始終堅持以學生為本,堅持為了同學、代表同學、服務同學、依靠同學”等內容。

研究構建依托學生代表大會制度的學生權益服務模式,是對政策要求的呼應和深刻解讀,對維護學生的合法權益、推進依法治校、促進教育公正公平有著重大而深遠的意義。

二、高校學生自我權益服務的問題

(一)一些高校缺乏有效的制度支撐,少數學生法律意識淡薄。

當前,部分高校存在以“規”代法的治校條款,對學生的要求主要通過學校本身制定的各項規章制度和行為準則約束,由于高校管理教育者和受教育者在地位上不具有對等性,高校管理教育者在思想觀念和規章制度執行上都有侵犯學生權利的危險隱患。近年來損害學生權益事件時有發生,例如一些高校為了保證學生都可以“就業”,便以畢業證為要挾,要求畢業生都簽訂三方協議;研究生導師因為研究項目沒有結題,扣押畢業證,以此截留畢業生繼續完成實驗。這些社會問題反映了相關法律和制度不健全,少數學生主體維權意識淡薄的現象。

(二)一些高校學生組織的自治性和群眾性不足。

在傳統觀念中,存在居高臨下的師道強勢和忍讓退步的學子情懷,加劇了學生自我權益服務主動性弱的局面。當前部分高校學生干部遴選更看重“看齊意識”,教師的評價比重高,隨之而來的是學生干部脫離群眾,與教師和學校的橋梁紐帶作用受到影響。

(三)一些高校學生自我權益服務缺乏深度和廣度。

當前,高校學生組織普遍只參與高校少部分、一般性事務的決策,且往往停留在初始階段,涉及學校改革發展的重大方針、決策等,缺乏學生組織有組織、實質性、高質量的參與。李芳等學者在針對12所高校(包涵4所211工程高校)的調查研究中發現,86%的學生認為大學治理的主導者應由教師管理層和學生組織共同構成,只有44%的學生認為三者在共同主導學校治理,參與調查的高校學生認為學生組織參與決策和監督階段的比例均低于10%,還停留在提出意見和反饋意見的階段[2]。

(四)一些高校學生的權益服務意識淡薄,熱情不高。

高校學生的權益服務意識淡薄體現在服務受體,即廣大高校學生對自身權益維護、參與治校熱情度不高,服務主體即學生組織,對于權益服務認識不夠深刻,學生干部服務意識不夠,形成的原因包括部分學生干部在任職期間目標不夠明確,從思想上尚未達到學生干部的標準,不主動做事,不尋求提升;部分學生干部僅按部就班去做事,機械地完成老師或上級傳達的任務,不主動思考,從而導致學生干部“不想服務、不敢服務、不會服務”[3]。

三、構建依托學生代表大會制度的學生權益服務模式的必要性解讀

(一)構建依托學生代表大會制度的學生權益服務模式是教育本質的哲學內涵。

十六世紀的德意志哲學家費希特認為:“教育必須培養人的自我決定能為,而非培養人適應傳統世界。教育不是首先關注于實用性,不是首先傳授知識與技能,而是喚醒學生的力量,培養其主動性和自我性……使學生能在當前尚無法預料的未來局勢中自己做出有意義的選擇。”當代著名高等教育哲學家布魯貝克認為,二十世紀的大學中存在著以“認識論”為基礎的教育哲學,該理論認為高等教育是一個尋求真理事業的共同體,由學生與學者組成,本質是按照自身規律發展的獨立有機體,人們接受高等教育的目的乃是以“閑逸的好奇”精神追求知識。

構建依托學生代表大會制度的學生權益服務模式,賦予學生更多的權利,有助于學生“自我意識”和“權利意識”的覺醒。賦予學生恰當的權利,包括對教育的參與、選擇和評價的權利,使學生成為實際參與大學治理的決策、管理和監督者,高等教育才能真正實現“學生發展為本”的理念。

(二)依托學生代表大會制度的學生權益服務模式符合高等教育治校辦學的根本宗旨。

國內學者認為大學治理是大學為了實現教書育人、社會服務、科研重新等根本目標,通過權利分割、分擔責任和利益共享等途徑,充分調動高校利益相關者參與校園建設的過程。美國大學教授協會(American Association of University Professors,簡稱AAUP)在《大學治理宣言》中提出,學生參與大學治理是共同治理的重要部分,教師、管理者和學生同等重要。

由高校學生自我權益服務的困境論述可以推演,學生群體如果沒有組織性、自治性和制度保障,共同治理的效果勢必大打折扣,高校的基本功能將受損。構建依托學生代表大會制度的學生權益服務模式,既有了制度和組織保障,又彰顯了學生組織的自治性;通過學生代表大會專業化的服務模式,全面提高學生權益維護的實效。

(三)構建依托學生代表大會制度的學生權益服務模式有利于減少學生日益增長的非制度化利益表達。

當前社會,非制度化利益表達的熱點事件激增,例如上訪、暴力抗爭及各類群體性事件等。在高校中,大學生非制度化利益表達則指試圖利用制度外的方式,向相關部門提出訴求,以期影響相關部門決策輸出,維護和實現自身權益的政治過程,例如罷課、罷餐等事件,具有突發性、從眾性、破壞性和失范性[4]。

導致這種局面發生的內在邏輯既有其突發性、破壞性帶來的“相對有效”優勢,又凸顯了高校管理體制滯后,未能適應學生日益高漲的民主訴求因素的影響。通過構建依托學生代表大會制度的學生權益服務模式,以制度化破局,從而強化對大學生非制度化利益表達事件的治理和應對。

四、依托學生代表大會制度的學生權益服務模式的專業化構建

(一)南開大學先進經驗案例。

南開大學近年來多措并舉推動學生有效參與學校民主管理,調動廣大學生參與治校的積極性,提升南開大學的內部治理能力和管理水平,初步形成了“學生參與民主治校”新模式。這些舉措主要包括:1.著力規范學生代表大會的召開,修訂學生會(研究生會)章程,明確了學代會閉會期間,常代會作為其常設機構,下設提案、代表、制度三個專門委員會,常代會積極利用學校管理座談會的契機,經常就學校管理者進行溝通,推動解決了大批實際問題;2.學代會召開期間,學生代表通過集中提案的方式參與到學校各項發展事業和管理中,在閉會期間,30名學生代表通過進入校務委員會等10個校級事務組織,廣泛參與校務管理,為學校改革發展建言獻策;3.舉辦校領導(院領導)接待日,與師生代表實現面對面的溝通;4.團委書記李康特別提到,南開大學始終將提案制度作為學生代表履行職責、參與學校管理的重要內容和依法依規對學校建設進行評價、提出意見建議的最重要途徑。

(二)社會心理學視域下的學生代表大會提案水平提升探索。

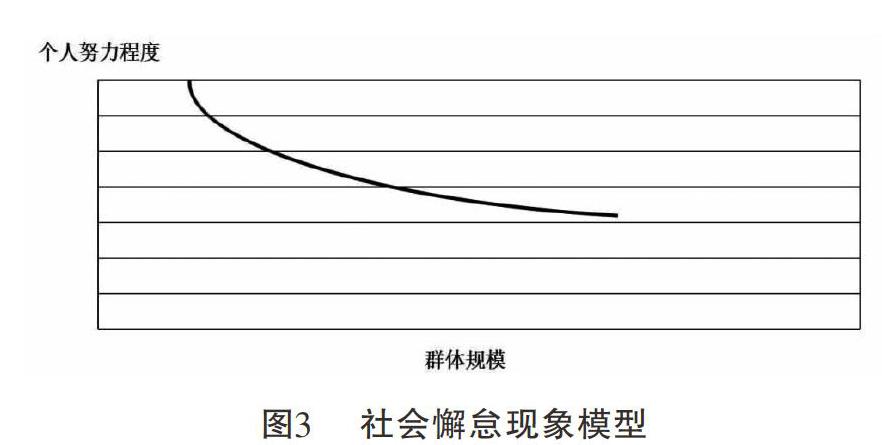

1.政策導向與決策者層面。社會心理學研究中,美國學者霍夫蘭德提出了態度轉變的模型,如下圖所示:

根據理論研究,信息傳遞者站在中立而非單純的自我服務立場上傳遞信息,說服效果越好。當接收到的信息與原有態度不一致時,信息接收者會產生緊張心理,一致性機制開始作用。一致性理論認為人們可以采用多途徑消除這種緊張,反駁是有效方式之一。信息所引發的反駁性質與量對態度的改變起著決定性的作用,如果這種反駁過程受到干擾,則對說服對象產生說服作用,從而引起其態度轉變。這意味著提案的質量是學校管理者決策的重要依據。

根據德博拉·斯通在《政策悖論:政治決策中的藝術》一書中,提出關于公共政策的制定,民眾希望傾向于自身的利益,只考慮民主、完全從民眾立場出發,可能導致不理性的政策制定,所以需要理性的精英階層制定全局觀的政策,在學生代表大會提案時應當注意,從大局著眼,考慮提案的可行性和長遠影響,有利于促進學校決策者的態度轉變,從而與校方達成共識。

根據態度轉變理論,對于一般公眾,單一傾向的信息說服效果更佳,對于文化水平高的信息接收者,提供正反兩方面的信息,說服效果好,要求學生代表大會在提案時充分權衡提案的正反利弊和長遠效應,用數據和理論支撐來說話;信息的提供方式會影響態度轉變的效果,口頭傳遞比書面途徑效果好,面對面的溝通因為加入了背景的支持性信息效果更佳,除了現有的“青年之聲”和“校長直通車”網絡平臺,學校可以搭建面對面交流的平臺,書面口頭雙管齊下,推動決策者的態度轉變。例如在學生管理處分實施細則修訂期間,學生處與各類學生代表舉辦座談會,廣泛征集意見,收到良好的效果。盡管口頭傳遞的效果好,書面提案也是重要的溝通途徑,在態度轉變模型的情境部分,在信息接受者對事件的卷入程度低時,通過事先的預告可以提高其卷入程度,促使態度轉變。

綜上所述,學校決策者可以搭建平臺,由學生代表大會提出書面提案,隨后在交流會上推理演繹,充分分析策略的正反面影響,以期提高學生權益服務實效。

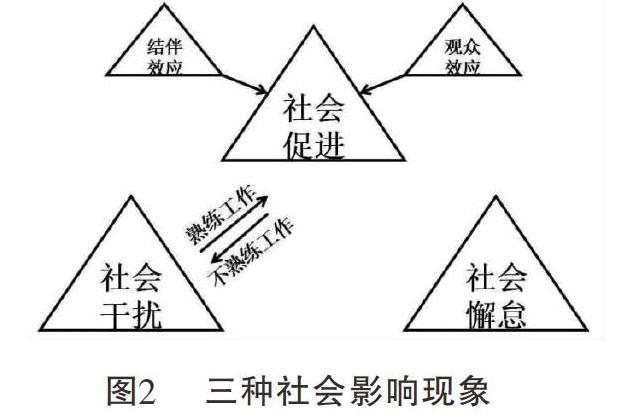

2.服務主體層面。科學化培訓研究生代表大會(及學生會成員),科學化組織活動。社會心理學者扎榮克等認為,個體在完成某種任務時,根據實際情景不同,存在“社會促進、社會干擾、社會懈怠”三種不同的現象(如圖2)。

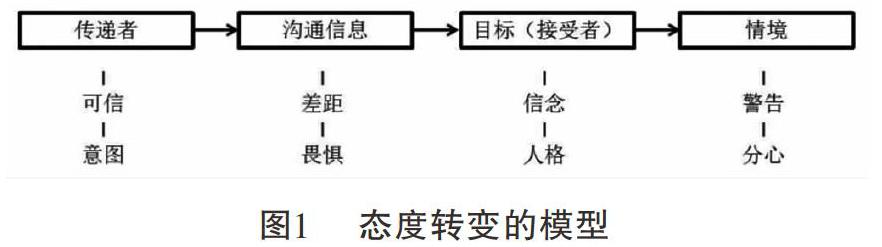

在群體的結伴活動中,每個人都潛移默化地讓自己干得更快更好,這實際上是隱含的競爭動機;在群體活動中,社會懈怠現象制約了個體付出的努力水平,隨著群體規模的擴大,個人努力水平逐漸降低(如圖3)。

在學生組織活動前或涉及提案時,有必要利用結伴效應,采取小組研討會的方式進行頭腦風暴,達到集思廣益、思維碰撞的效果,而不是依賴負責人個人經驗策劃。同時應控制開會規模,避免“磨洋工”現象。根據理論,社會懈怠產生的主要原因是個人在群體活動中的責任意識下降,被評價的焦慮減弱,因此,制度章程精準描述工作職責,建立完善的考核制度,通過定性定量增強考核力度和科學性,可以有效減少社會懈怠現象。

3.主體與受體意識喚起。①對于服務主體即研究生會等群體而言,學生權益服務不僅僅是自我服務,還是一種利他行為。利他行為受利他動機支配,其特征是不期待回報。自然環境、社會情境、利他者心理特征與技能都會影響利他行為,其中,情境的社會性意義明確、需要介入時,個體會采取行動;情境中出現助人榜樣時,將產生示范效應,增加其他人的利他行為;利他者的人格因素中,利他行為與社會責任感呈正向相關。因此,對服務主體進行社會主義核心價值觀等培訓,既有利于喚起學生干部的奉獻意識、責任擔當,又符合時代要求。②對于服務的受體即廣大學生來說,迫切的問題是當前一些學生對學生活動不積極、對選舉和被選舉等權利漠不關心,這對于學生干部提案收集和工作核心價值判斷是不利的。這與傳統觀念中“槍打出頭鳥”、學生提出意見但是沒有下文的經驗有關——根據霍曼斯的社會交換論五大命題中的“刺激命題”,一個人在各類行為中,傾向于選擇曾給他帶來,或有希望再次給他帶來報酬的行為;根據社會交換論的“侵犯—贊同命題”,當個體的行為沒有得到預期的獎賞或受到意外的懲罰時,可能產生消極情緒。在做好學生權益服務宣傳的同時,解讀命題理論,真正落實學生權益服務,摒棄“踢皮球”現象,有利于喚起受體珍惜并維護自身合理權益的意識,實現對學生權益服務的監督反饋。

(三)學生代表大會結構扁平化設計。

學生參與大學治理、進行權益維護時,是群體意志的伸張,而不是個人意志的表達,個人意愿必須通過一定的規則進行整合,學生代表大會的核心價值和制度要求恰與學生權益服務吻合。學生代表大會在行使學生權益服務功能時,必須以堅持民主管理理念、學生利益為核心,高效處理大量信息流。扁平化的結構設計更有利于工作的開展,其優勢體現在多方面:1.扁平化結構通過避免渠道成員的機會主義行為,有效降低了不同利益主體直接的交易成本;2.扁平化的結構設計減少了管理層級,增加了每個區塊的管理幅度,賦予基層部門更多的權限;3.通過扁平化設計進一步細化了每個部分的職責,獨立性、專業性更強,參與度更高;4.基層部門同時有“向上”和“向下”的渠道,更彰顯橋梁紐帶作用;5.扁平化的網格狀布局降低了信息傳遞的時間成本,提高了信息的流動效率。

參考文獻:

[1]魏歡歡.高等教育成本分擔機制探析[D].大連:遼寧師范大學,2009.

[2]李芳,孫思棟,周巍.學生組織的扁平化轉型——基于學生參與大學治理的調查研究[J].中國青年研究,2016(12):104-110.

[3]劉星辰,趙瑞杰.淺談高校對學生干部的管理與培養[J].現代交際,2018(02):156-157.

[4]許培雷.思想政治教育視閾下大學生非制度化利益表達研究[D].南京:南京郵電大學,2017.