《財務會計》課程中不同教學方法的教學效果實證分析

王慧 張曉清 蔣錦芳

摘要:現代職業教育要求所培養的人才不僅要有職業技能,更要能在各個社會領域里參與技術設計和創造。為適應這一要求,高職教育教學改革的力度和難度都面臨著空前大的挑戰。本文在前序課題成果《高職會計專業教學改革研究》基礎上,重點研究教學改革的效果,并根據數據分析結果提出進一步的改革創新建議。課題組以會計專業的專業核心課《財務會計》為例,通過數據作出分析,并針對研究結果提出針對性的對策建議,旨在為高職教育教學改革提供一定的參考。

關鍵詞:高職教育;教學改革;教學效果

為適應經濟發展以及高職教育對會計人才培養的要求,近年來高職教育教學改革的力度不斷加大。早在2006年《國務院關于大力推進職業教育改革與發展的決定》和教育部《關于全面提高高等職業教育教學質量的若干意見》中就指出“高等職業院校要根據職業領域和職業崗位群的任職要求,參照職業資格標準,對課程體系和教學內容進行改革,以職業技能為核心,強化實踐能力培養,探索任務驅動、項目導向、頂崗實習等培養模式”。在國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)中又提出要“以服務為宗旨,以就業為導向,推進教育教學改革”。因為高職教育的本質屬性就是職業性,所以在教學中要堅持以能力為重,強化能力培養,著力提高學生的學習能力、實踐能力和創新能力。

課程改革作為教育教學改革的重要一環,是教學質量的最直接影響因素,可以從教學內容、教學方法、考核方法等各方面來進行,提高教學質量的重要途徑之一就是選擇合適的教學方法。本文選取了會計專業的《財務會計》課程,這門課是各高職院校會計專業的核心課,主要內容是企業主要經濟業務的基本核算理論、具體核算方法和賬務處理技能。該課程在新學期采用前序課題成果所提建議進行教學改革后,課題組在學期末利用數據來分析該課程不同教學方法的教學效果,并根據研究結論提出進一步的對策建議。

一、數據來源

為了得到本文所需的數據,以本校會計專業大二學生作為研究對象。根據現用的《財務會計》課程教材內容,針對以下知識點搜集了數據,分別是貨幣資金和支付結算、應收及預付款項、金融資產、存貨、長期股權投資、固定資產、無形資產、投資性房地產、負債、所有者權益、收入、費用、利潤共13個知識點。本次調查共發放調查問卷550份,收回有效問卷540份,數據總量為540。

二、變量選擇及定義

針對以上知識點,考慮到高職教育以適度夠用為原則、注重實訓的教學特點,在調查問卷中選擇了以下六種教學方法,這也就是本文所選取的六個變量。

(一)案例導入:即引入真實的企業運營案例來導出課程內容,引導學生思考相關知識點,并將其有效運用于案例中。有助于培養和激發學生主動參與課堂討論,充分調動學習積極性。

(二)PPT演示:利用PPT中的圖片、聲音、動畫等,調動學生的所有感官,對所學知識點進行形象生動的展示,增強學生的學習興趣。

(三)師生互動:包括翻轉課堂,以學生為主體,教師為主導,改變傳統教學方式,極大程度上提高學生的課堂參與度。

(四)分組學習:根據課程需要,對所有學生進行不同類型的分組。比如針對一些教學難點,組織學生分組研討,幫助他們整合知識,互相評價,增強團隊合作精神。

(五)實操演練:全真模擬會計工作中的崗位分工及需求,針對不同崗位如出納、成本會計、總賬會計、會計主管等的工作過程,提供企業業務情境,組織學生進行實務操作。

(六)課后作業:教學過程結束后,教師根據相關的重難點進行不同形式作業的布置,以期學生通過作業來鞏固所學內容。

三、實證分析

本文選取的實證分析方法是聚類分析,即對不同教學方法進行分類和評價。聚類分析是多元統計中依據數據的個體特征對其分類的一種方法,該方法的優點在于能根據一批樣本或變量的諸多數據特征,在沒有先驗知識的前提下對其按照性質的親疏程度分類,使得內部相似性較大的聚為一類,而類間則有較大的差異性。

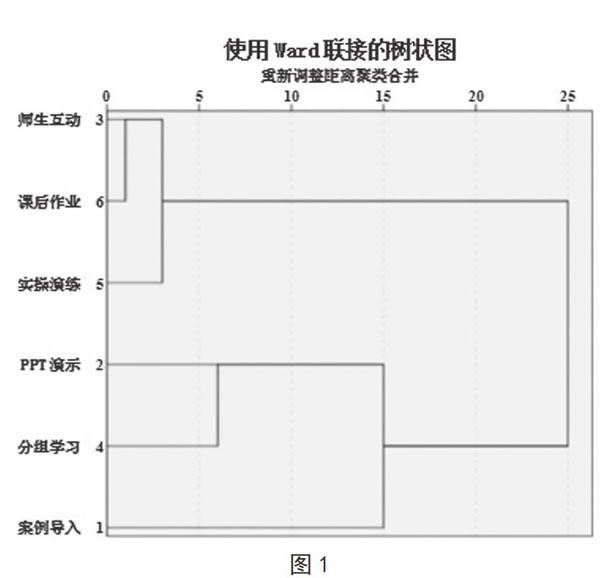

本文采用系統聚類,方法是離差平方和法( Ward法),即同類離差平方和較小,類間離差平方和較大。利用SPSS19.0輸出聚類樹狀圖如圖1:

從輸出結果來看,不同的教學方法大致分為兩類,師生互動、課后作業、實操演練是一類,PPT演示、分組學習、案例導入是一類。歸集為第一類的師生互動、課后作業、實操演練等三種方法主要強調學生作為行動主體的重要性,而歸集為第二類的PPT演示、分組學習、案例導入等方法則主要偏向于教師的引導。比如對于“貨幣資金和支付結算”知識點來說,適合采用實操演練這一類方法。出納崗位的核算任務,遵循出納崗位的業務核算流程,以此來安排理論知識的架構,從而讓學生熟練掌握本崗位的專業技能和素質要求。而“投資性房地產”則更適合于案例導入。教師可以根據當前的房地產市場經濟形勢,以房地產企業在銷售中的各種情況為案例來導入本節內容。再比如“存貨”這個知識點,非常適合于翻轉課堂。即教師先行錄制微課視頻提供給學生,學生在課前自行觀看,課堂中主要組織學生進行總結、提問、討論、答疑等,課后輔以案例進行教學效果檢驗。

四、對策建議

基于以上分析可以看出,學生對教學的要求有了大幅度提高,也更愿意作為行動主體參與到教學過程當中來,而教師則演變成學習過程的組織者和協調人。高職院校教師應時刻緊繃改革之弦,大刀闊斧推進教育教學改革。

(一)持續更新教育教學理念

傳統的教學模式已經遠遠不能滿足于教學需求,任課老師必須首先更新教育教學理念。高職教育應樹立基于能力本位的教育觀,基于全面發展的能力觀,基于職業屬性的專業觀,基于工作過程的課程觀,基于行動導向的過程觀,基于整體思考的評價觀。教學要以學生為中心,以教師為主導,通過組織學生投身實踐活動進行學習,體現教與學、學與用的結合。教師要轉變角色,進行新的功能定位,從“授業者”變為引導者,讓學生成為教育自己的人,引導學生為終身學習做好準備,培養其自我發展能力。

(二)加大力度深化校企合作

更大程度探索校企合作,與行業企業合作開發課程,根據技術領域與職業崗位的任職要求,以職業定能力,以能力設課程。由校企雙方共建生產性實訓基地,企業提供真實的工作過程以及所需要的各種資料,學校派老師與企業指導人員共同完成實訓項目,更好地實現教學與工作的無縫對接。

(三)深入探索行動導向教學模式

在課程組織實施過程中,深入探索“行動導向”的教學模式。以職業能力為目標,輔以一系列教學方法及技術,把工作實踐過程設置成為學習情境,學生通過完成工作任務的過程來學習相關知識,學與做真正融為一體,推動和促進學生獨立思考和自我控制、自我評價。即獲取信息→制定計劃→做出決定→實施計劃→檢查控制→評定結果,最終達到優化課堂教學的目的。

(四)充分運用信息技術

“互聯網+”時代對教學的沖擊不置可否,所以,要充分利用信息技術為提高教學效果服務。信息化教學集教材多媒體化、資源共享化、教學個別化、學習自主化、活動合作化、管理自動化、環境虛擬化等諸多特點為一體,將講解說明的進程轉變為通過情景創設、問題探究、協商學習、意義建構等以學生為主體的過程,幫助學生主動去獲取信息。