山西省低碳競爭力實證評價研究

郭瑞潔 石薛橋 段宇潔

摘要:應對全球變化和促進低碳發展已成為當今世界各國發展的重要議題。為了系統、有效地評價區域低碳競爭力發展狀況,在低碳經濟理論的基礎上運用DPSIR模型建立低碳競爭力評價指標體系,通過熵權法確定指標權重系數,在傳統理想解法的基礎上引入灰色理論建立灰理想關聯分析評價模型,對山西省2006—2015年橫截面數據進行實證研究,并且綜合評價結果提出提升山西省低碳競爭力的對策與建議。

關鍵詞:低碳競爭力;DPSIR模型;灰理想關聯分析;評價體系;山西省

中圖分類號:F205 文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)03-0125-07

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.03.032 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Abstract: Responding to global changes and promoting low-carbon development has become an important issue in the development of all countries in the world today. In order to systematically and effectively evaluate the development of regional low-carbon competitiveness, the DPSIR model is used to establish a low-carbon competitiveness evaluation index system based on the theory of low-carbon economy, and the index weight coefficient is determined by the entropy weight method, based on the traditional ideal solution. The gray theory was introduced to establish the gray ideal correlation analysis evaluation model. The cross-sectional data of Shanxi Province from 2006 to 2015 was empirically studied, and the comprehensive evaluation results proposed countermeasures to improve the low carbon competitiveness of Shanxi Province.

Key words: low carbon competitiveness; DPSIR model; grey ideal correlation analysis; evaluation system; Shanxi Province

在經濟全球化的今天,隨著社會的進步,環境問題日益受到挑戰,自然災害、惡劣天氣時刻威脅人類健康,為了順應時代經濟的發展和世界的變化潮流,低碳經濟應運而生。低碳經濟一被提出就吸引了眾多學者對其進行分析研究,相關研究文獻隨之不斷增多,政府部門大力倡導有關低碳經濟的發展模式。未來,世界各國之間經濟軟實力的競爭將越來越取決于國家在低碳經濟領域的發展水平,面對這樣的時代變化,世界各國既能順應趨勢抓住經濟發展大背景所給予的機遇,同時又面臨著新的挑戰。對于以后的社會經濟發展方向,全球各個國家已經達成共識,都將致力于建設低碳型新社會,推進低碳經濟的深入發展,在各產業領域不斷進行技術革新,從而向低碳產業模式轉變[1]。隨著改革開放的發展,山西省作為資源大省在近幾年加快經濟結構調整,不斷推進資源型經濟全面轉型,加快破解制約資源型經濟轉型的深層次體制機制障礙和結構性矛盾,目標是開創一條技術革新引領發展、改善生態環境、不斷轉型升級的新路。2017年《國務院關于支持山西省進一步深化改革促進資源型經濟轉型發展的意見》中明確指出,要將生態環境放在首位,在社會經濟發展的同時,也要加大對生態環境的保護力度,制定相應的治理措施,加快建設生態文明制度體系的進程,打造生產發展、生態良好、生活富裕的新局面。

1 低碳競爭力

首次提出低碳經濟是在英國政府2003年下發的能源白皮書中,此文件第一次對低碳經濟作出了解釋:是倡導社會在發展中應當保持綠色經濟、清潔生產、發展低碳技術、打造低碳生活方式等一系列綜合經濟形態的總稱[2]。該概念一經提出便受到國內外的高度關注,學術界從多種角度對其進行了研究。澳大利亞氣候研究所(The Climate Institute)與英國第三代環境主義組織(E3G)聯合發布的《20國集團(G20)低碳競爭力》中指出,低碳競爭力是未來低碳發展模式下,世界各國人民所創造的物質繁榮能力;Lee等[3]則認為低碳競爭力是國家或地區的經濟體在基于低碳技術、低碳產品與低碳服務的基礎上所創造持續經濟價值的能力。

低碳競爭力強調低碳生產的能力、經濟持續發展的能力和人民創造物質繁榮能力的改善三個方面。低碳生產的能力,即從生產角度分析,低碳競爭力是區域在生產過程中能夠以盡可能低的成本來生產產品的能力,是企業在低碳模式下進行良好生產的能力。經濟持續發展的能力,即低碳模式的推進應該與社會經濟的發展同步進行,碳排放與經濟繁榮并行不悖,不能以減慢經濟的發展為代價來推動碳減排的進行,未來應該是低碳未來,也應該是經濟持續發展的未來,只有產業既能達到低碳生產的要求同時又能保證經濟的可持續發展,才能增強其低碳競爭力。人民創造物質繁榮能力的改善,即各個產業在推動低碳生產和保持經濟持續發展的同時,應該要能夠改善人民的生活水平,低碳經濟發展的起點是改善人們生活環境與生存狀態的美好愿望。

2 低碳競爭力評價指標體系構建

2.1 體系構建原則

在構建評價指標體系時,需要遵循以下原則:①科學性與實際性相結合原則。低碳競爭力的指標體系應符合低碳發展的客觀規律和要求,建立在嚴謹、科學的研究基礎之上,并且要結合山西省具體的實際情況,使指標體系的內容清晰明了,而且相關數據容易獲取。②全面性與主導性相結合原則。低碳競爭力指標體系的覆蓋面應該廣泛,要全面地反映山西省低碳競爭力整體運行狀況和發展趨勢,同時選取指標時還要選取那些有代表性、典型性和信息量大的指標,保證能夠反映低碳發展的本質內涵和對提升區域低碳競爭力有較大影響的主導性評價指標。③系統性與層次性相結合原則。指標體系的建立既需要反映各子系統的發展狀態且避免指標間的重疊性,又必須保證能夠充分解釋低碳發展體系的屬性特征,整體系統地分析低碳競爭力,因此要設計出層次鮮明、結構清晰、便于使用的指標體系。④動態性與穩定性相結合原則。經濟、社會和科技的發展在不斷變化,因此對低碳競爭力的指標設置也應該具有動態性,而且在一定時期內指標體系的內容還應該保持相對穩定,指標體系應是動態與靜態的統一。⑤可行性與可操作性相結合原則。選擇設置的指標要保證獲得有關原始數據的可行性和對相應數據可計算的可操作性。同時,要從各個國家和地區的統計年鑒中來獲取所需數據,確保在各個統計年鑒中能夠直接查到或通過計算得到設計指標的有關數據。

2.2 指標體系構建

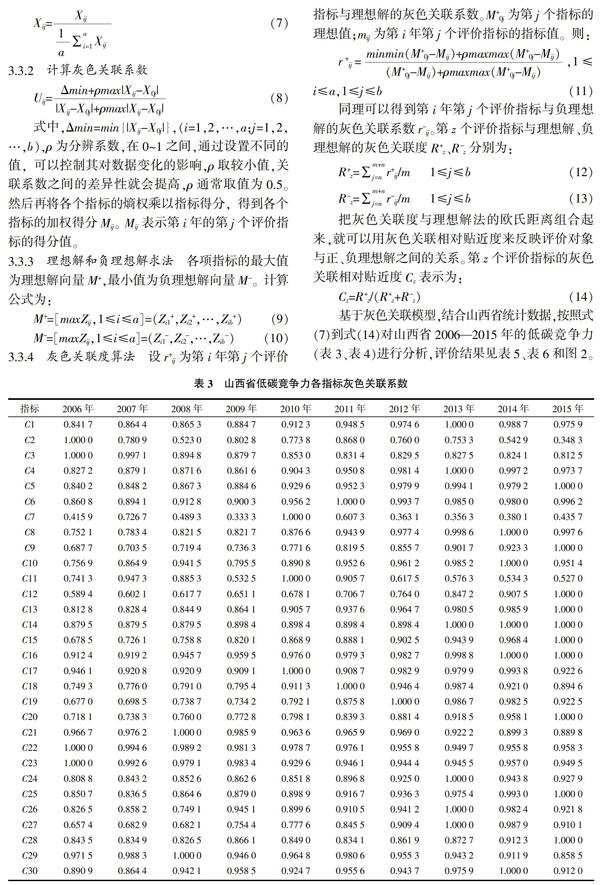

歐洲環境署在1993年對PSR模型修正后得到DPSIR模型[4],DPSIR概念模型將系統分為驅動力(D)-壓力(P)-狀態(S)-影響(I)-響應(R)五種類型[5]。在DPSIR模型中,驅動力是指由于社會經濟活動及其相關的生活消費方式和產業發展造成環境變化的潛在因子;壓力是指人類活動對自然資源能源的消耗以及對環境的影響;狀態是指資源環境在壓力的作用下呈現出來的狀況,尤其是生態環境的污染;影響是指系統所處的狀態對社會經濟、資源環境及人類生活質量的影響;響應是指政府、人類、社會為減少能源消耗、保護資源環境所采取的對策[6-9]。在此基礎上構建基于DPSIR模型的低碳競爭力評價指標體系框架,如圖1所示。

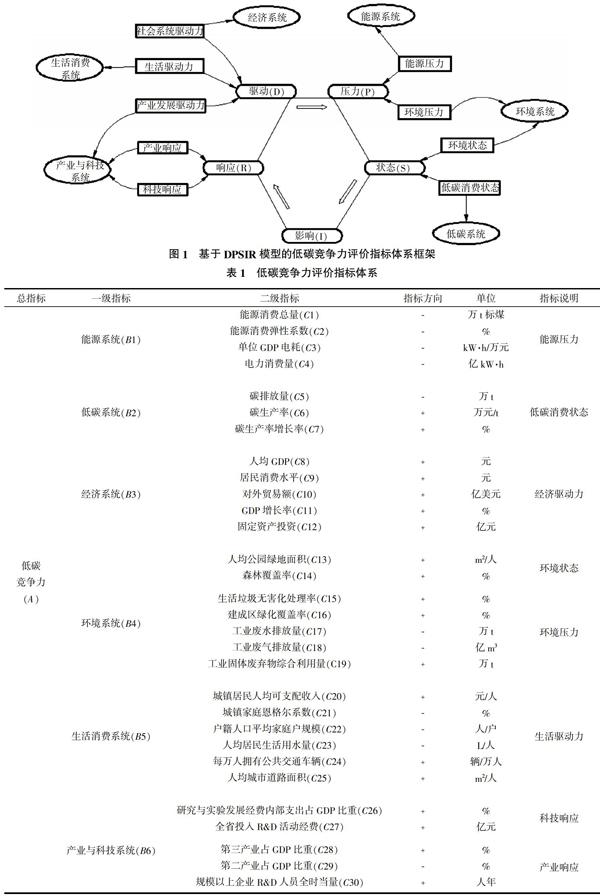

以DPSIR模型為基礎,選取30個評價指標構建山西省低碳競爭力評價指標體系并進行綜合評價。將30個指標分為6個大系統,即能源系統(B1)、低碳系統(B2)、經濟系統(B3)、環境系統(B4)、生活消費系統(B5)、產業與科技系統(B6)。指標屬性分為正負兩類,其中正向指標數值越大,對評價結果正向作用越大;反之,負向指標數值越大,對評價結果正向作用越小(表1)。

3 區域低碳競爭力評價方法

3.1 數據來源

本研究采集到的原始數據來源于《中國統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《山西統計年鑒》和國家統計局、山西統計信息網統計公報以及北京數匯通研究所。

3.2 熵值法

對低碳經濟的評價隨著低碳經濟的提出受到諸多議論,主要表現在低碳經濟、低碳發展以及低碳競爭力這三個方面。目前對評價指標賦值的方法大致有兩種:一種是主觀賦值法,如層次分析法(AHP)、德爾菲法(Delphi)、模糊綜合評價法等;另一種是客觀賦值法,如主成分分析法(PCA)、因子分析法等。主觀賦值法是由專家根據主觀經驗確定權重,人為因素比較大,不同專家學者確定的權重會有很大的差異,而且這方面的專家也不容易找到。因此,選取客觀賦值法中的熵值法來對低碳競爭力進行賦值,以便客觀地反映山西省低碳經濟的發展狀況。對采集到的山西省低碳競爭力2006—2015年原始數據進行標準化處理,根據式(1)即可計算出評價體系標準化后的基本數據。

3.2.1 指標數據處理 指標數據的初始值記為xij,指標數據的歸一化值記為yij(i=1,2,…,a;j=1,2,…,b),其中i表示年份,j表示二級指標的指標數。

標準化之后的數據經過式(2)至式(6)計算得出山西省低碳競爭力評價指標體系中各指標的具體權重(表2)。

3.3 灰理想關聯分析評價模型

灰色關聯分析是灰色系統理論中的重要組成部分[11]。其基本原理是根據序列關系的比較來判斷眾因素之間的關聯是否緊密,序列曲線的幾何形狀越接近,表示它們的關聯度越大[12]。

基于以上理論,本研究采用灰色關聯分析法對山西省低碳競爭力的發展狀況進行評價。原理是將權重和灰色關聯系數進行融合,得到加權以后的得分,其中極大值和極小值為正、負加權理想解,通過計算各評價對象與正、負加權理想解的灰色正負關聯度獲得各系統的灰色關聯相對貼近度,根據灰色關聯相對貼近度越大越好的原則進行評價。具體步驟如下。

由表6可以看出,山西省低碳競爭力排名為能源系統、環境系統、產業與科技系統、生活消費系統、經濟系統和低碳系統,低碳和經濟兩個系統處于倒數。由表5和圖2可知,2006—2015年山西省低碳競爭力整體呈上升趨勢,2006—2007年有明顯提高的趨勢,2007—2009年出現下降,2009—2010年大幅度提高,低碳競爭力呈現良好趨勢。2010—2012年發展較為平穩,2012—2013年提高幅度較小,2013年之后又出現下降,原因是在2007—2009年雖然環境系統和生活消費系統指標仍在上升,但是能源系統和低碳系統指標有所下降;而2013年之后,環境系統指標明顯下降,對低碳競爭力的發展有制約作用,因此山西省低碳競爭力整體得分有所下降。同時,由表5可以看出,生活消費系統和產業與科技系統指標一直呈波動式的發展,整體發展呈上升趨勢,環境系統指標在2006—2013年一直平穩上升,但是2013年之后一直處于降低態勢,經濟系統和能源系統指標雖然得分不太穩定,但是整體變化不大,低碳系統指標波動較大,2006—2007年呈上升趨勢,2007—2009年呈下降趨勢,2009—2010年大幅度提升,之后發展較為平穩。

4 對策與討論

本研究從低碳發展現狀出發,基于DPSIR模型以及指標體系構建的原則,構建了能源系統、低碳系統、經濟系統、環境系統、生活消費系統以及產業與科技系統6個一級指標,包括能源消耗總量、碳排放量、人均GDP、森林覆蓋率、城鎮居民恩格爾系數、全省投入R&D;活動經費等30個二級指標的低碳競爭力評價指標體系。利用灰色關聯分析法,基于山西省2006—2015年歷年數據進行實證分析,以熵值法確定權重,并結合TOPSIS計算評價結果,分析山西省低碳發展狀況。從能源系統、低碳系統、經濟系統、環境系統、生活消費系統以及產業與科技系統六個方面分別對低碳競爭力的影響進行分析并提出以下對策建議。

1)能源系統方面。一是倡導使用清潔能源,降低一次性能源的消耗量;二是改進能源消耗結構,提高能源利用率;三是加大科研投入,開發新型能源。

2)低碳系統方面。一是建立行業碳排放強度標準值。碳排放強度標準值不宜設得很寬松,同時排放標準應該具有靈活性,可以對其進行調整來適應不斷變化的環境。二是提高固碳投入比率,提升山西省的“碳實力”。倡導大眾植樹造林,提高植被覆蓋率和碳匯量比率。

3)經濟系統方面。一是優化經濟發展戰略,引導社會向低碳發展。二是帶動對外貿易經濟。推動對外經濟貿易,加大合作力度。三是促進共享經濟的快速發展。順風車、共享汽車等都可以實現資源有效利用,閑置資源可以以轉讓、出借、出租的方式來時獲得額外收入。

4)環境系統方面。一是加大環境保護力度,共同建設綠色低碳城市。環境保護尤為重要,愛護環境人人有責,政府應呼吁倡導公眾一起保護環境,共同建設綠色城市。二是控制排放,降低對環境的污染。山西省煤炭資源豐富,資源開發利用對環境的污染比較嚴重,政府應出臺政策控制煤炭企業的排放量。

5)生活消費系統方面。一是樹立低碳文化,實現低碳發展。可以通過政府宣傳、教育創造低碳文化氛圍。二是加強公眾低碳出行意識,倡導低碳生活。山西省交通建設相對落后,政府應加快地鐵建設,公眾可以選擇乘坐公共交通工具,騎共享單車,共同建設低碳城市。

6)產業與科技系統方面。一是優化產業結構,扶持第三產業的發展,大力發展生態經濟、低碳經濟、促進企業向低能耗方向發展。二是增加科研投入比例,注重教育發展。重點研究低成本新能源開發,支持新興工業園區發展。

低碳競爭力受諸多方面的因素影響,學界尚沒有一套完整、科學的低碳競爭力評價體系。在指標體系設計方面,應該更加注重指標選取的客觀性,減少評價偏差;在實證方面,還需要結合橫向和縱向數據進行深入分析,如與其他省份數據作對比來更加深入地對區域低碳競爭力進行分析評價。

參考文獻:

[1] 韓 蕾,吳 杰.湖北省低碳競爭力評價及提升研究——基于試點五省的比較[J].湖北農業科學,2015,54(5):1239-1243.

[2] 晏永剛,馬 銘.基于AHP-EM-TOPSIS組合評價方法的區域低碳競爭力評價研究——以重慶市實證評價研究為例[J].科技管理研究,2015(7):39-45.

[3] LEE H,GILLIVRAY M,BEGLEY A,et al. The climate competitiveness index 2010:National progress in the low carbon economy technical report[R].2010-04-01.

[4] BOWEN R E,RILEY C.Socio-economic indicators and integrated coastal management[J].Ocean & Coastal Management,2003,46(3-4):299-312.

[5] PEARCE D,HAMILTON K,ATKINSON G. Measuring sustainable development:progress on indicators[J].Environment and Development Economics,1996,1(1):85-101.

[6] 朱 婧,湯爭爭,劉學敏,等.基于DPSIR模型的低碳城市發展評價——以濟源市為例[J].城市問題,2012(12):42-47.

[7] 邵超峰,鞠美庭.基于DPSIR模型的低碳城市指標體系研究[J].生態經濟(中文版),2010(10):95-99.

[8] 李進濤,譚術魁,汪文雄.基于DPSIR模型的城市土地集約利用時空差異的實證研究——以湖北省為例[J].中國土地科學,2009, 23(3):49-54.

[9] 張文旭,王大慶,王宏燕.黑龍江墾區低碳城鎮指標體系初探[J].東北農業大學學報(社會科學版),2011,9(3):23-27.

[10] 魏道江.灰色關聯分析在施工企業投標項目選擇中的應用[J].襄樊學院學報,2009,30(5):41-44.

[11] 崔東紅,尚思彤.灰色關聯模型在投標前期決策中的應用——基于層次熵值組合賦權的研究[J].沈陽工業大學學報(社會科學版),2012,5(2):149-154.