高一學生物理建模能力調查

摘 要:模型建構是物理學科核心素養的重要內容,培養中學生物理模型建構的思維方式是重要的教學目標之一。文章基于國內外建模教育研究結果與核心素養的內涵,以一道力學原始物理問題為例,調查高一學生運用、建構物理模型解決綜合性物理問題的能力。

關鍵詞:核心素養;高中生;模型建構;原始物理問題

一、引言

自美國學者David Hestenes(1987)提出建模教學理論后,模型及模型的建構在教育界引起了廣泛的重視。《普通高中物理課程標準(2017年版)》提到科學思維是“基于經驗事實建構物理模型的抽象概括過程”,要求學生通過物理課程的學習,應當“具有建構模型的意識和能力”[1]。

模型是為了解釋并預測現象而突出主要特征并進行抽象、簡化的結果,是人們用來理解、解釋物理現象的重要途徑之一。建模是從復雜現象中抽取能描繪現象的要素,并利用要素的關聯來建構模型的動態過程[2]。

基于中學物理課程的新要求,文章利用一道原始物理問題,對高中學生的自主建模能力進行探究。

二、研究設計

1.研究方法

采用紙筆測驗和半結構化訪談的形式對學生的建模能力進行調查。卷面解答是其表征出來的模型,一定程度上體現了模型建構的能力。訪談的主要目的是了解學生的解答思路,用來判斷卷面答案是否囊括了被訪學生的所有想法。

運用物理知識解決實際問題能力的高低,往往取決于將情境與知識相聯系的水平。而中學生接觸到的多數物理習題,情節已被人為加工,其真實性已遭到破壞。因此本文以一道力學相關的原始物理問題,考察高一學生的物理建模能力,如圖1所示。

2.被試選擇

在上海市某實驗示范性高中選取一個高一班級,該班共有學生43名。該校高一學生并未根據選考科目情況分班,被試學生已經學習并掌握了“力的合成與分解”,具備了基本的力學分析素養。

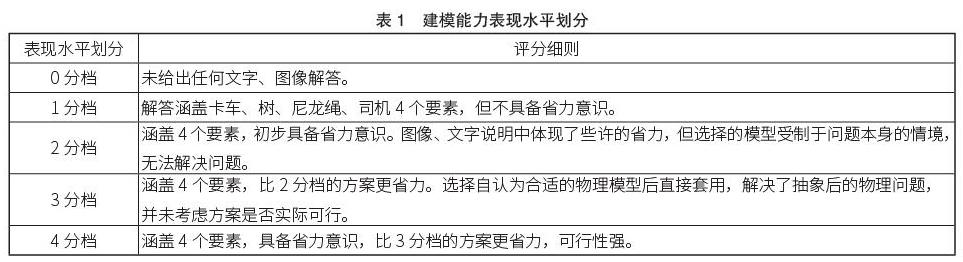

3.表現水平劃分

測試卷要求學生寫下所有想法,使閱卷者盡可能地透過卷面解答看到學生的建模能力水平。結合卷面解答情況,將學生的表現水平劃分為5檔,如表1所示。

本次閱卷者共2人,評分信度系數為0.94。

三、研究結果分析

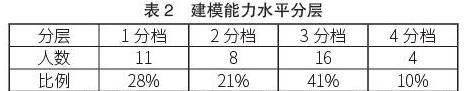

被試學生建模能力水平分層如表2所示。

0分檔的學生未給出任何解答,故無法對其進行合理評估。 下文僅對1~4分檔對應的4個不同的建模能力水平進行分析。

1分檔的典型解答如圖2所示。該學生將樹干當作定滑輪使用,司機在水平方向上拉繩。方案中出現了4個要素,但并未進行有效利用。當被問到“為什么將繩子繞過樹司機就可拉動卡車?”時,學生回答“當時也沒多想,感覺可以省力。”并在訪談過程中自發地意識到此方案不可行。此類學生只能做到讀取問題中的要素,沒有建構起對真實情境的理解。

2分檔的典型解答如圖3所示,學生仍使用了定滑輪模型。給出此類解答的學生意識到,若不對常用的定滑輪模型進行修改就無法達到省力的目的。但司機的重力較之拉動卡車所需的力應當小許多,學生對實際問題缺乏更深層次的剖析。此類學生雖具備一定的修正模型的意識,但因模型的錯誤選擇導致后續過程做了無用功。

3分檔的解答如圖4所示,學生使用了動滑輪模型。較之2分檔的定滑輪使用方案,這類作答更佳。接受訪談的學生提到這種方案可以“省一半的力”,忽略了實際問題需要考慮的摩擦力和司機本身的力量。學生建模的過程遺漏了許多不應忽略的地方,找到了看似適用的模型,在給出了解答后沒有回歸原始問題,沒有對模型進行驗證。

4分檔的解答是本次測試唯一運用了“力的合成與分解”的方案,也是本次測試的最佳方案。如圖5所示,學生將尼龍繩的兩端分別系于樹、卡車且保持繩被拉直的狀態,司機再拉繩的中部。根據平行四邊形定則,司機對繩的拉力比繩對車的拉力小得多。較之1~3分檔,這一類方案操作起來更加便捷,也解決了一個重要的問題——司機能給予的最大拉力與拉出卡車所需的力在數值上的懸殊。

四、結語

學生接觸的物理習題已被人為加工,經常出現理想化條件,如質點、光滑面等。大量的習題訓練使得學生能夠熟練地使用物理模型解答一些“死問題”,產生了思維定勢,栽倒在了綜合性的原始物理問題跟前。本次測試中,僅10%的學生提出了可操作性強的方案,這一現狀令人擔憂。

物理模型的建構是一個復雜的認知過程,2017版課程標準指出教師應當在教學中讓學生體會建構物理模型的方法[3]。如何讓學生透徹地理解物理模型,體會如何從實際情境中獲取要素,自主地建構合適的物理模型來解決實際的、綜合性的物理問題,是中學物理教育工作者應當關注的問題[4]。

參考文獻:

[1][3]中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018:4-63.

[2]張靜,郭玉英,姚建欣.論模型與建模在高中物理課程中的重要價值——基于國際物理(科學)課程文件的比較研究[J].物理教師,2014(6):4-5.

[4]翟小銘,何春生.中學生物理科學建模素養的三個面向——從物理學家建模和學生建模學習的角度闡釋[J].物理教師,2017(12):2-6.

作者簡介:周吉(1992—),女,浙江寧波人,碩士,研究方向:中學物理教學。