中職語文經典誦讀教學策略探究

王翠鳳

【摘要】開展經典誦讀教學,有利于學生積累豐富的語言素材,養成良好的行為規范,提高鑒賞水平和審美情操。但是,現階段中職學校經典誦讀教學面臨著一定的困難。筆者于學生中開展問卷調查,了解學生對經典誦讀教學的態度和需求,據此開展誦讀教學策略的探究。通過善用各種優質資源、立足課堂、組織實踐活動等教學手段、方式方法,進一步提高經典誦讀教學的實效性。

【關鍵詞】中職語文;經典誦讀;策略

【中圖分類號】G712 【文獻標識碼】A

國學經典是民族智慧與民族精神的結晶,當中含有禮儀誠信、明理思辨等教學資源,在中職語文教學中適當開展經典誦讀教學,可以增加中職學生的語言積累,在潛移默化中培養學生良好的行為規范,提高學生的鑒賞水平和審美情操,從而提升學生的綜合素養。

一、經典誦讀教學的意義

(一)培養學生的行為規范

很多經典古詩文都包含道德行為標準,比如《弟子規》《孟子》《論語》等,包含為人處世、學習及生活等多個方面的標準。《三國志·魏書》提到“書讀百遍,其義自見”。由此可見,開展經典誦讀教學不僅能在潛移默化的過程當中影響學生,還能促使學生養成良好的行為規范。

(二)提高學生的鑒賞水平

經典誦讀教學不僅有利于學生積累金言妙語,提升語感,在潛移默化過程中內化為自己的知識和能力,進而形成自己說話和寫文章的能力;還可有效拓展學生的視野,促使學生和作者之間的思維碰撞,有效增長學生的見識,提高學生的鑒賞水平。

(三)提升學生的審美情趣

古典詩詞具有特殊的審美功能。對學生開展經典誦讀教學是學生進行審美的主要過程,它不僅能有效激發學生的審美欲望,進而培養學生的審美能力,鼓勵學生獲得更高水平的審美體驗;還可以引導學生升華他們的思想和情感,進一步提高學生的審美情趣。

二、經典誦讀教學面臨的困境

通過以上分析,我們認為開展經典誦讀教學意義重大,但是中職學校的經典誦讀教學實踐存在諸多問題。學生誦讀的興趣一般,課堂上誦讀教學難以開展。基于此,筆者在本校2018級共580名學生中展開調查,力求了解學生對經典誦讀的態度,以尋求有效的經典誦讀教學策略。

(一)學生誦讀興趣不濃

大多數學生對經典誦讀興趣不大。通過表1的數據可知,只有12.9%的學生表示對經典誦讀表現出極大的興趣。51.4%的學生對經典誦讀不感興趣,甚至有6.4%的學生討厭誦讀。這就為經典誦讀教學活動的開展設置了很大的阻力。如果要在學生中開展經典誦讀教學,應從培養他們對誦讀的興趣開始。

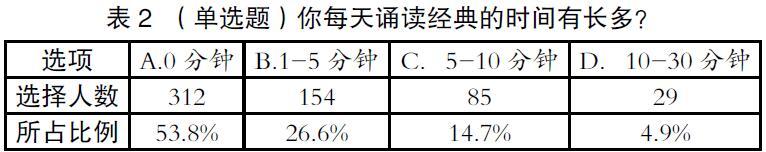

(二)學生沒有誦讀的習慣

從表2數據可知,53.8%的同學幾乎從不誦讀經典詩文,而26.6%的學生每天誦讀經典詩文的時間只有1—5分鐘。可以看出,學生不養成誦讀經典的習慣,很難保證經典誦讀教學的效果。因此,在學生中開展經典誦讀教學,應注重培養學生誦讀的習慣。

(三)學生誦讀缺乏指導

從表3的數據可知,51.9%的同學全選了4個選項,他們認為經典國學深奧難懂,在對誦讀目標和意義不明確的情況下,不知讀什么、怎么讀,這揭示了學生誦讀經典缺乏教師的有效指導。另外,高達84.1%的同學認為“誦讀方式缺乏趣味,不能提高誦讀興趣”,可見,學生喜歡形式多樣、新穎有趣的誦讀方式。因此,在經典誦讀教學中,教師應給予學生系統的指導,開展不同形式的誦讀活動,促進學生對誦讀經典的認同感。

三、經典誦讀教學的策略

依據上面的調查結果與分析,筆者開展了經典誦讀教學有效實施的研究,改革教學手段、方式方法,收到了良好與持續的教學效果。

(一)善用資源,提升誦讀興趣

興趣是最好的老師。充分利用各類優質資源,能有效提升學生誦讀的興趣。例如,教師可適當播放一些高質量的電視資源,如《詩詞中國》《經典詠流傳》《中國詩詞大會》《唐之韻》;又如,教師可給學生推薦有關誦讀的優質書籍或公眾號,如丁立梅的《你有蔓草,我有木瓜》、曲黎敏的《詩經:越古老,越美好》等誦讀書籍,王曉磊的《六神磊磊讀唐詩》《為你誦讀》等優質公眾號;最后,教師還可利用游戲類的資源,提高學生誦讀的興趣,如詩詞消除、我愛猜詩詞、穿越古詩詞等。

(二)日有所誦,養成誦讀習慣

誦讀經典,先是積累,再通過不停反芻,才能促使學生吸收國學經典的語言營養和精神內涵。教師可組織學生開展每日誦讀活動。具體做法是:首先,挑選適合的讀本,以語文課經典美文為主,增加學生較為熟悉的現代詩作,如《讓星星把我們照亮》《世界上最遙遠的距離》《生如夏花》《如果生活不夠慷慨》《我有一個夢想》等;然后,開展晨誦、午讀、暮省的日常誦讀活動,保證每天花20分鐘的時間誦讀經典;最后,通過微信、藍墨云班課、為你讀詩等平臺,讓學生每日語音打卡。將誦讀經典作為學生每日生活的常態,以取得誦讀的最佳效果。

(三)立足課堂,培養誦讀意識

著名特級教師孫雙金曾指出:“書聲瑯瑯應當成為一堂好課的首要特征。”可見,語文課堂教學必須重視誦讀。教師應以課堂教學為抓手,進行誦讀方法指導,強化學生誦讀意識的養成。教師每節課可利用5—8分鐘的時間組織學生誦讀,將誦讀貫穿于課堂教學中。具體做法是:教師應先明確誦讀經典對學生的積極作用,根據學情確定誦讀目標,劃定誦讀范圍,明確誦讀方法并給予評價與激勵。通過教師科學的指導,有效發揮誦讀經典的積極作用。

(四)綜合實踐,增加誦讀趣味

教師可開展形式多種多樣、方式靈活自由、內容豐富多彩的誦讀實踐活動,讓學生喜歡誦、主動誦、堅持誦。在形式上可適當結合書法、民樂吹奏、詩詞賞析、詩詞競猜、故事分享,手抄詩集等。同一首詩可采取不同表達的表達形式,如朗誦、吟誦、歌唱、表演,齊讀、輪讀、唱讀、配樂讀、配畫讀、分角色讀……其中,立足本土文化、結合傳統節日及當代文化的誦讀實踐活動更受學生青睞。

1.立足本土文化。組織學生深入當地文化采風活動,了解本土名人、名作,能有效提高學生的誦讀興趣,激發學生對家鄉文化的自豪感。例如,筆者所在地區是廣東增城。南宋名臣崔與之是增城人,他開創“嶺南宋詞之始”,有“粵詞之祖”之稱,其作品對本地學生來說,意義非凡。組織學生參觀崔與之紀念館,有利于學生知人論世,以察詩情。同時,增城擁有“荔鄉”的稱號,每個學生都看過并吃過荔枝,對荔枝非常熟悉。因此,開展以荔枝為主題的詩文誦讀活動,將經典詩文與學生的距離拉近,激發其熱愛家鄉的思想感情。學生樂于誦讀,主動誦讀,效果甚佳。

2.結合傳統節日。在濃濃的節日氛圍中,開展以傳統節日為主題的“中華經典誦讀”活動,讓學生傾聽美文韻味,感受經典魅力,提高誦讀經典的情趣。例如,清明節誦《清明日對酒》《木蘭花慢·拆桐花爛漫》 ? ? 《小寒食舟中作》;端午節讀《南鄉子·端午》《六幺令·天中節》《漁父》;中秋節品《月下獨酌》《水調歌頭·明月幾時有》《望月懷遠》;春節賞《春江花月夜》《嬉春》《守歲》……以傳統節日為主題的誦讀活動,貼近學生生活,有效激發學生興趣,不但能增加學生的詩詞閱讀量,更能巧妙地將傳統文化滲透到學生心中。

3.結合現代文化。在現代文化特別是網絡文化的沖擊下,許多學生對于我國的古典詩詞和經典美文知之甚少。然而,現代文化本就是古典文化的傳承與發展。教師可將當代文化與古典詩詞文化相結合,引導學生思考,感悟。例如開展“如果沒有李白”誦讀活動。通過誦讀,學生更能體會李白給中國創造的文化價值、精神價值、歷史價值。讓學生在結合當代文化的誦讀實踐活動中認可及自覺傳承優秀文化,更具有時代意義。

四、結語

通過經典誦讀提高學生綜合素養并不是一朝一夕就能實現的,需要大膽嘗試,穩步推進,堅持不懈,在潛移默化中達到教育的目的,以促進中職學生的文化認同。

參考文獻

[1]楊樹芳.經典誦讀在中職語文教學中的重要性[J].新校園(中旬刊),2017(8).

[2]王紅楠.淺談中華傳統經典誦讀在中職學校語文教學的嘗試[J].文存閱刊,2017(11).

[3]袁梅.傳統文化經典誦讀教學現狀和策略探究[J].現代語文,2017(11).

[4]曹穎.經典誦讀在語文教學中的實施策略[J].中國校外教育,2015(10).