例談初中文言文教學中學生思維能力的培養策略

覃有志

【摘要】語言與思維相互依存又相輔相成。在文言文教與學中,思維能力的培養卻常常被忽視,因此以文言詞句為基礎的思維能力的培養應成為文言教學的著力點。現結合教學實踐,從形象思維、邏輯思維、辯證思維和創新思維四個維度淺談逐級培養思維能力的方法,促進學生思維發展與提升。

【關鍵詞】文言文教學 形象思維 邏輯思維 辯證思維 創新思維

語言與思維相互依存又相輔相成,文言文同樣離不開形象思維的參與,離不開抽象思維的支撐。《語文課程標準》將思維發展與提升列為核心素養,但在文言文教學中,這一素養常常被忽視。文言文教學中思維的弱化,使審美體驗與創造無法落實,更談不上文化的傳承與理解。因此,以文言詞句為基礎的思維能力的培養應成為文言教學的著力點。

接下來,以四個文言文教學片段為載體,嘗試從形象思維、邏輯思維、辯證思維和創新思維四個維度談如何逐級培養學生的思維能力。

一、喚醒生活體驗,培養形象思維

形象思維是以直觀形象為支柱的思維流程,始終伴隨著形象、情感和想象,它是文學藝術創作過程中主要的思維方式。創作者往往借助于生活中的直觀形象,對其加以取舍和建構,創作出藝術美的作品。在閱讀作品時,讀者應該在頭腦中還原文學作品中的形象世界,這樣有助于體會藝術之美。

《詠雪》中謝太傅問“白雪紛紛何所似”,謝朗說“撒鹽空中差可擬”,謝道韞答“未若柳絮因風起”,謝道韞因此獲得“詠絮之才”的美名。可見,謝道韞的比喻更勝一籌。可是,實際課堂中,大部分男生認為謝朗的比喻更好。如何讓學生領會到謝道韞文字背后的藝術美?筆者讓學生先想象白雪紛紛的樣子,喚醒他們的生活體驗,感知紛紛白雪飄落時輕盈、潔白、美麗的特點。再想象空中撒鹽和柳絮乘風飛舞的樣子,從而通過還原作品中的白雪、鹽、柳絮三種形象和比較,讓學生感受到柳絮飄飛與白雪紛飛的特點一致。最后,描述柳絮飄飛和白雪紛飛的背景讓學生想象,讓他們感受到兩者都能營造出一種充滿詩意的氛圍。如“大地一片寧靜,片片雪花在空中飄飄揚揚落下,把這個世界裝點成了白色。”“春天里,到處充滿著綠意。藍天白云下,微風吹來,一朵朵白色的柳絮隨風離開枝頭,在空中起舞。”當生活中的這些體驗被一一喚醒,頭腦中自然建構出一幅幅形象可感的畫面,教師不用多費唇舌,學生自然能體會到“未若柳絮因風起”更靈動更有神韻。發揮想象,喚醒生活體驗,不僅讓學生得到美的感受和體驗,更發展了形象思維。

二、設計結構圖表,培養邏輯思維

思維的內核是邏輯。在人的各項素質中,邏輯思維是最基本、最重要的素質。邏輯思維是一種確定的、前后一貫的、有條理的抽象思維,常用到比較、分析、綜合等思維方法來呈現事物本質規律。《誡子書》是諸葛亮寫給兒子的一封家書,殷殷教誨中蘊含著深切的期望。文章不足百字,卻把修身治學的大道理談得透徹深刻,達到了以理服人的效果。我們學習時,梳理文章的邏輯關系是通曉《誡子書》道理的基礎,是傳承中華文化的前提。

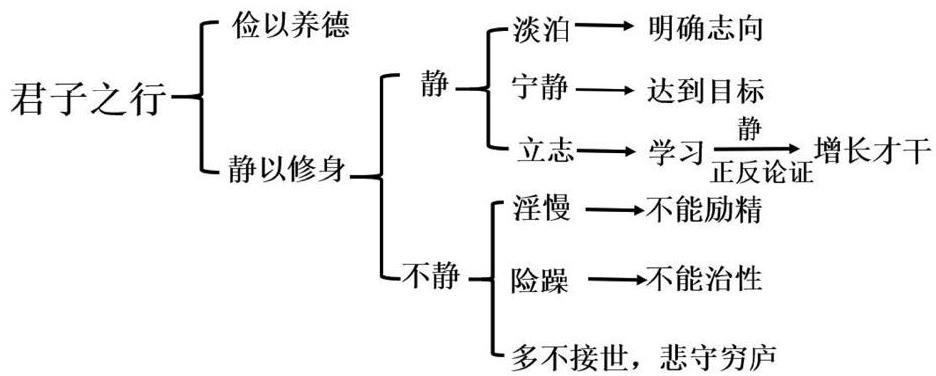

作者開篇以“君子之行”這種高標準的道德規范要求其子,并以此告誡,人生在世首先要修身養德。修身養德的方法就是“靜”與“儉”,這兩者都是作者生活心得。接著是對“靜”價值的闡發,明確“靜”與“明志”“成才”的關系。第三句,先正后反,論述“靜”與“學”“才”“志”的關系。立志才可成學,為學需靜心,學習才能增長才干。第四句反面論述不“靜”的后果,實際強調“靜”的重要性。最后一句反面論述,強調刻苦學習,暗含惜時之意。這樣,先立論,再闡發,又從正反論證,邏輯嚴謹,前后相承,言語雖短卻意蘊悠長。理解字面意思后,筆者要求學生用結構圖表梳理本文的邏輯關系,從而把握精妙說理。這一過程,首先要求學生辨別“靜”“志”“學”“才”等概念的意義,再分析概念之間與句子之間的邏輯關系,最后綜合各句邏輯關系設計結構圖清晰展現整篇文章的邏輯關系。以議論為主的文言文,設計結構圖能有效鍛煉學生的邏輯思維。

《誡子書》結構圖如下:

三、辨別不同思維路徑,培養辯證思維

辯證思維是人類思維發展的高級階段,這種思維要求人們必須把客觀事物放在發展、運動、變化中去認識,必須從事物間的相互作用、相互影響中去認識客觀事物。《河中石獸》就是一篇蘊含辯證思維的文言文。講學家認識到了水能沖走木片,卻不能沖走石頭的道理,也認識到了重石能被松軟泥沙埋沒的道理,但沒有考慮到流水的作用力這一重要因素,他只是簡單地從一物對一物的作用力來談物理,孤立看待各事物,因此推論錯誤。而老河兵將石獸放在流水這一動態情境中,全面考慮石獸、泥沙、流水各因素之間的相互作用,從而推理出石獸因流水長時期的作用力被帶到上游的結論。老河兵不僅從運動變化的情境中,也從事物間的相互作用聯系中認識事物。

為了讓學生不只從文字表面認識到老河兵推論的準確,更要從思維層面真正把握辯證思維,提升思維品質,筆者設計了兩個步驟:第一,按照“觀點—理由—結論”的順序梳理講學家和老河兵的思維路徑;第二,比較兩種不同思維路徑,指出老河兵見識比講學家高明之處。第一步,不僅檢測學生對文章詞句的理解,還梳理每個結論的邏輯關系,為把握辯證思維做準備。第二步,要求學生在找出兩人理由異同的基礎上,進一步深入思考老河兵與講學家理由不同點與其推論之間的關系。到此,學生勢必發現老河兵的高明之處在于把石獸放在動態情境中以及考慮了石獸、泥沙、流水三者之間的相互作用。課堂上,以這兩步為支架,問題由易到難,思維由淺入深,最終領會要全面發展變化眼光看問題的道理,從而真正從文言文中學習到辯證思維方式。

四、激勵質疑,自主探究,培養學生創新思維

創新思維是不受現成的常規思路的約束,尋求對問題的全新的獨特性的解答和方法的思維過程。朱熹說:“讀書無疑者,須教有疑。”培養學生的創新思維能力,從訓練質疑能力入手。日常教學中,激勵學生質疑,要求學生自主探究,打破常規思維藩籬,能有效促進學生主動學習,有利于學生深入理解文本內容,培養創新思維。

筆者曾按教學參考教授《賣油翁》,告訴學生賣油翁是一個沉穩謙虛之人。但課后,總覺得不對勁,細讀文本后,一個“睨”就能看出賣油翁實際是一個非常自負的人。使用部編教材后,再次教授《賣油翁》,與學生一起通過酌油過程分析出賣油翁的沉穩從容這一特點后,學生竟然不再有絲毫疑問。為了激發學生思維,打破賣油翁常規正面形象,筆者讓學生再次圈畫出描寫賣油翁的詞句,提問“賣油翁還有其他形象特點嗎?”學生思考片刻后,紛紛表示賣油翁很自負。筆者讓學生討論,要求細讀文本,結合時代背景和歐陽修個人成就等課外知識,從課本內外尋找依據。學生回答如下:第一,從“善射”“當世無雙”等顯示人們非常認可陳堯咨的射箭本領,其射箭技藝已聞名天下,這就是陳堯咨自矜的資本,一個小人物竟敢質疑大眾的認可。第二,射箭和往葫蘆里倒油,兩者不管在力度、距離上有很大差別,不能相提并論。第三,在宋代,一個小小的手工藝人竟然斜著眼長久觀看官宦之人射箭,這有可能嗎?即使現代社會,這樣看人也是十分不禮貌的。陳堯咨作為一個有權有勢之人,居所肯定講究,能隨便讓一個底層百姓看到自己射箭嗎?即使能看到,賣油翁“釋擔,久而不去”就是故意為之了。陳堯咨與賣油翁素不相識,賣油翁這一舉動只能說明他故意想以自己酌油技能教訓陳堯咨。第四,中國傳統文化中,在道德修養方面,提倡謙恭禮讓,作為文壇領袖的歐陽修怎會不知?他的筆下怎會贊揚這樣自以為是的人物?第五,歐陽修曾主修《新唐書》,并獨撰《新五代史》,在史學上有較高成就的他最明白須客觀記錄史實刻畫人物。打開了思維后學生的合理質疑,筆者極為贊賞,有不同觀點出現的課堂才是具有生命力的課堂。可是,大文豪歐陽修怎會寫出諸多令人質疑的文章呢?因此,筆者投影展示如下內容來解答疑惑。

《賣油翁》選自《歸田錄》。《歸田錄》是一本小說集,其《自序》曰:“《歸田錄》者,朝廷之遺事,史官之所不記,與夫士大夫笑談之馀而可錄者,錄之以備閑居之覽也。”

從文體和寫作目的可以推之,賣油翁是歐陽修有意塑造的角色。因為要達到教育那些有本領但傲慢驕橫之人的目的,賣油翁這一角色不應該設置為謙虛,不然沒有后面賣油翁教訓陳堯咨的故事出現。課堂上,只要老師合理放開學生思維,學生就能綻放出思維的火花,潛移默化中就能培養創造思維。

五、小結

語言實際是思維的工具,文言文也不例外。循著語言文字,理清蘊含的各種思維方式,有助于深刻領悟文章內涵,獲得美的體驗,吸收中華傳統文化,這是學習文言文的重要方法。但發展和提升學生的思維品質任重道遠,教師應加強文本細讀的能力,成為一個批判者,引領學生發現文本獨特之處,不隨波逐流;更應關注語言文字背后的各種思維,成為一個挖掘者,引領學生穿透語言表層深入作者思想,潛移默化提升學生思維能力。

參考文獻:

[1]黃瓊.辯證思維與中學語文教學[D].廣西師范大學,2008.

[2]賀桂芳.觀沈慶九教《河中石獸》[J].中學語文教學參考,2019,(154).