我國杰出科學家精神研究

摘 要:科學是一項人類不斷探索改造自然,同時又不斷改變和革新自己的活動。科學家集科學知識和科學精神于一體,國家最高科學技術獎獲得者是我國杰出科學家的典型代表。本文從年齡結構、出生地域、學科分布、科研成果等進行研究,從“科學的”和“人文的”兩方面論述杰出科學家精神,激勵和引導科技工作者把學問和人格融合在一起,追求真理,勇攀科學高峰。

關鍵詞:杰出科學家;科學家精神;科學精神;人文精神

中圖分類號:G316 文獻標志碼:A 文章編號:1004-9436(2020)04-00-05

以我國杰出科學家的典型代表——國家最高科學技術獎獲得者為例,研究我國杰出科學家精神,首要的問題是界定杰出科學家,其次是要了解國家最高科學技術獎及獲獎者的基本情況,進而總結提煉杰出科學家精神。

1 杰出科學家

小時候人們經常問一個問題:長大后,你想當什么?其中一個答案就是科學家。科學家在我們的心目中是一份職業,這份職業與警察、醫生和運動員一樣,都有其職業標準和職業要求。科學家的個人魅力,主要與其科研水平和科學貢獻相關。

2019年,國家統計局網站發布了《科技發展大跨越 創新引領譜新篇——新中國成立70周年經濟社會發展成就系列報告(五)》,報告顯示中國研發人員總量穩居世界首位。2018年,按折合全時工作量計算的全國研發人員總量為419萬人年,是1991年的6.2倍。我國研發人員總量在2013年超過美國,已連續6年穩居世界第一位,可見我國科研人員人數眾多。

美國科學社會學家朱克曼認為:“科技獎勵為科學家的內部分層提供了一個標尺。獲得的科技獎勵聲望越大,級別越高,科技人員所居于的層次也就越高。”[1]也就是說,一個科學家在一定范圍內的學術競爭力,取決于科學家在該范圍內做出成果所獲得的獎勵的等級和聲望。

科學家作為一個普遍職業,國家最高科學技術獎獲得者是中國科學家的杰出代表,對他們進行研究在一定程度上反映了杰出科學家精神。國家最高科學技術獎從2000年開始首次評審,本文選擇截至2020年1月的共33位著名科學家國家最高科學技術獎獲得者為本文的研究對象。他們是吳文俊、袁隆平、黃昆、王選、金怡濂、劉東生、王永志、葉篤正、吳孟超、李振聲、閔恩澤、吳征鎰、王忠誠、徐光憲、谷超豪、孫家棟、師昌緒、王振義、謝家麟、吳良鏞、鄭哲敏、王小謨、張存浩、程開甲、于敏、趙忠賢、屠呦呦、王澤山、侯云德、劉永坦、錢七虎、黃旭華、曾慶存。

2 國家最高科學技術獎獲得者的情況統計

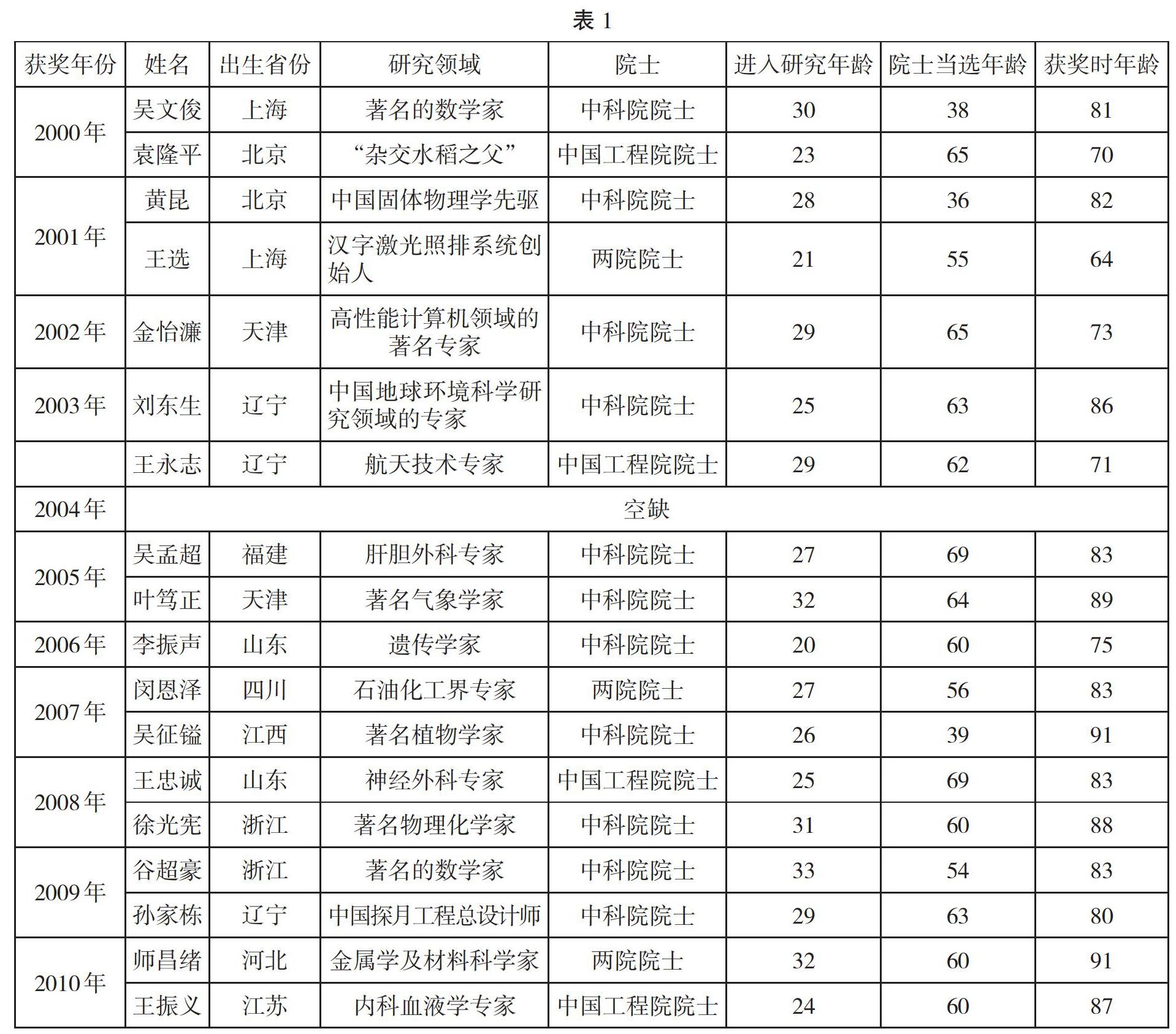

表1是對國家最高科學技術獎獲得者背景材料的綜合分析和統計。

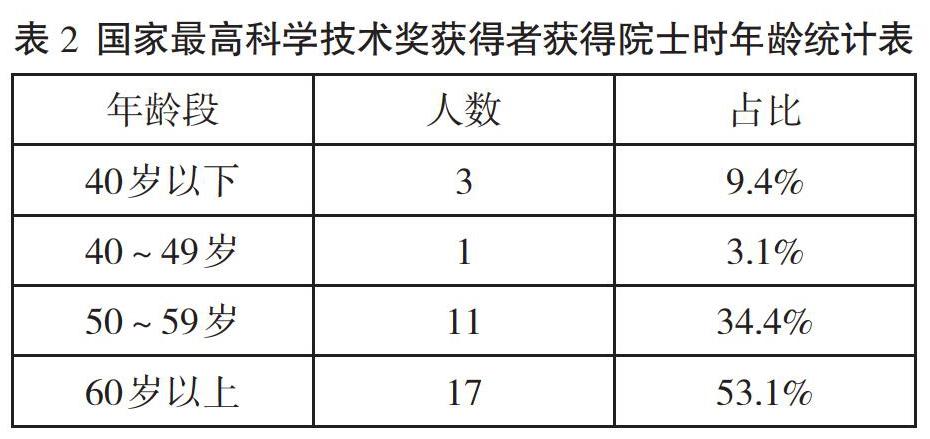

第一,從當選院士年齡來看,當選時年齡都普遍偏大。在國家最高科學技術獎獲得者中,中科院院士有17人,工程院院士有9人,同時是兩院院士的有6人,分別是王選、閔恩澤、師昌緒、吳良鏞、鄭哲敏和劉永坦。屠呦呦不是兩院院士。在33位國家最高科學技術獎獲得者中,當選院士時年齡最年輕的是黃昆,他當選時年僅36歲。當選院士時年齡最大的是黃旭華,他當選時已經70歲了。其他絕大多數獲獎者當選年齡在55~65歲之間。

第二,從年齡結構來看,科研時間跨度大。從獲獎時年齡來看,33位獲獎者在獲獎時70歲以下的只有 1 位,70~ 79 歲之間的有 6 位,80~ 89 歲多達 21 位,90 歲以上的有5位。獲獎時年齡 80 歲以上的有26人,占到總人數的 79%。33位獲獎者獲獎時的平均年齡為 83 歲。

第三,從出生的地域來看,大多數出生在東部沿海地區,主要分布在14個省份,這些地區經濟發達。其中,6位國家最高科學技術獎獲得者在江蘇省出生,是獲獎得主最集中的省份,占比18%; 4位國家最高科學技術獎得主在遼寧省出生,占比12%;7 位獲獎者在京津滬地區出生,占比21%。

第四,從學科分布來看,大多集中在傳統優勢的學科專業。據上表的統計結果,國家最高科學技術獎獲得者在物理學、化學、生物學等學科相對集中,并集中于我國有傳統優勢的學科專業中。

第五,從科技成果來看,具有很強的創新性和效益性。國家最高科學技術獎獲得者有更強的創造性、更強的創新精神、更強的創新能力,集中的標志是具有更明顯的創新成果。其技術創新成果不僅具有顯著的經濟效益,還具有顯著的社會效益和生態效益。

第六,從“歸國”情況來看。2019年12月,由全球化智庫(CCG)與中國國際人才專業委員會聯合發布“中國海歸70年70人”。 這70人是在政界、科研、學術、金融、商界、醫藥、教育、文藝、體育等領域有著杰出表現的留學人員,其中,科技人才占到10%。歸國的科學家都懷著深厚的愛國主義情懷,在歷史節點上發揮了關鍵作用。

3 杰出科學家精神的存在形式

3.1 表現在思想觀念中

國家最高科學技術獎獲得者群體都有著“學必有成,學成必歸,歸必報國”的愛國情懷。在新中國成立時,美國禁止中國留學生回國,葉篤正、師昌緒、謝家麟、吳良鏞、張存浩滿懷報國之情回國,為新中國崛起貢獻了舉足輕重的力量。袁隆平一直把解決吃飯問題當作自己最大的責任。“中國氫彈之父”于敏隱姓埋名30年,把自己的力量融進強國的事業中。

3.2 表現在科技實踐活動中

國家最高科學技術獎獲得者把對祖國的熱愛都轉化成了勤奮、刻苦,他們的勤奮和刻苦是終生的、超常的。王選院士從1975年到1992年,每周工作 65小時以上。金怡濂在研制“神威”機期間,年逾花甲,仍堅持每天工作10多個小時。黃昆80歲高齡,患有帕金森病,仍每天去上班。吳孟超做了數萬計的肝臟手術,練就了熟能生巧的功夫。

3.3 表現在社會貢獻中

獲獎者的研究成果都帶來了巨大的社會效益。閔恩澤打破國外封鎖,開發出了石油化工催化劑。王選憑借激光照排系統,支撐起方正集團的創業之路。很多獲獎者都捐助基金,王選把獲得的獎金900萬元用來設立“王選科技創新基金”,錢七虎院士將 800萬獎金中用于個人支配的部分,全部投入國家的扶貧事業,在新冠肺炎疫情期間捐款650萬元。

4 我國杰出科學家精神

研究杰出科學家精神,不難發現在他們身上表現出的杰出科學家精神有“科學的”和“人文的”兩個方面,下面分兩個方面做論述。

4.1 “科學的”精神

求實精神。科學是面對未知世界的無窮無盡的探索,在探索過程中沒有固定的模式,沒有既定的方法,有的只是對真理的不斷追求。作為新時代的杰出科學家,求實精神是不斷激發其探索未知世界的重要精神。秉持求實精神,就是要在尊重科學規律的基礎上,永葆好奇之心,敢于懷疑質疑,不輕信權威,不斷接受挑戰。

創新精神。創新精神是科學精神的靈魂,科學家探索未知世界的活動就是一種創新活動。亞里士多德說過,在好奇心的驅使下,在不計任何利害的情況下,才有了科學的最初萌芽。大家都知道科學發現和技術發明只有第一,沒有第二,面對當前全世界激烈的高新科技競爭,為了搶占科學技術的制高點,為國家的長遠發展考慮,科學家必須具備創新精神。

合作精神。面對日益復雜的科學活動,合作成為一項科學技術發明必要的條件。在當前經濟全球化的今天,科學家一個人在實驗室潛心研究的時代已經一去不復返,科學家之間、科研機構和高等院校之間甚至國家政府之間,國際團隊之間的團隊合作已經成為一種時代潮流。

合理的懷疑和批判精神。科學家的批評精神最主要的就是保持懷疑論態度,對已有的理論和方法提出質疑,才能不斷地促使新的理論和方法產生,才能不斷推動科學的進步。

專注精神。屠呦呦是專注精神的代表,她常說她一生為一件事情而來。當今,中國科技政策環境利好,研究平臺和設施也可達到國際水平,高于歷史上的任何時候,具備了最好的客觀條件。但同時,全世界科技競爭激烈,“跟跑”容易,“并跑”有難度,“領跑”非常難。要想取得一定的突破,專注精神是不可或缺的法寶。

4.2 “人文的”精神

愛國精神。人們常說,科學無國界,但科學家有祖國。習近平總書記指出:“長期以來,一代又一代的科學家懷著深厚的愛國主義情懷,憑借深厚的學術造詣、寬廣的科學視角,為祖國和人民作出了彪炳史冊的重大貢獻。”擁有完整人格的人必須是熱愛祖國的人。在新時代,廣大科技工作者就是要不忘初心,要把論文寫在祖國的大地上,把科技成果實現在偉大祖國的現代化事業中。“中國老一輩科技精英表現出強烈的愛國主義情結,這根植于中國傳統的儒家文化理念。這在六十年代 ‘又紅又專的科技人才標準中得到最極致的體現。”[2]

奉獻精神。和才智成就相比,奉獻精神是更加寶貴的道德精神。新中國成立以來,我國用數十年的時間走完了西方國家一兩百年走過的科技發展之路,這么快速的科技進程全部歸功于中國科學家無私奉獻的精神。在半個多世紀的科研歲月中,錢七虎院士為我國多項大型工程立下汗馬功勞,在武漢市慈善總會發布的捐款公示中顯示,錢七虎院士向武漢捐款650萬元。2019年,錢老獲得2018年度國家最高科學技術獎后,曾全額捐出800萬元獎金,用于資助西部和少數民族貧困學生上學。

育人精神。科學需要承前啟后,需要一代又一代人不斷地傳承和超越,偉大的科學家甘為人梯,年輕人不斷努力,這些精神對學科和學派的發展至關重要。老一輩科學家要把發現和培養青年人才作為一項重要任務;年輕科學工作者要志向高遠,不斷創新,才能站在老一輩科學家的肩膀上不斷超越。

4.3 “科學精神”與“人文精神”的統一

杰出科學家精神不僅包含著“科學的”精神特征,也包含著“人文的”精神特征,兩個都發揮著重要的作用。杰出科學家精神,既是科學精神活動的內在本質要求,同時又是人文精神活動的外在表現,兩者互相作用,表現在思維、道德、價值的結合。科學家精神氣象萬千,雖不能窮盡,但匯聚的力量氣勢磅礴。偉大的時代造就偉大的精神,新時代的科學家精神,必將為勞動者增添情懷的溫度,進而使之迸發出無窮的創新力量。致敬科學家精神,去引領更加偉大的新時代創新。

參考文獻:

[1] 姚昆侖.科學技術獎勵綜論[M].北京科學出版社,2008:228.

[2] 徐飛,李玉紅.中國現代科學家群體狀況研究[J].科技進步與對策,2001(1):80-81.

作者簡介:姚婷(1990—),女,福建廈門人,碩士研究生,通訊作者,研究方向:科學技術哲學。