逆向設計:英語自主學習能力培養的有效途徑

金永紅

摘要:逆向設計提倡評價設計優先于教學活動,它強調以學習目標為起點,以目標預設的評價方式與標準為基礎,繼而設計相應的教學活動。在英語教學設計中,逆向設計作為一種新的教學理念,改變了原有的教學思路,將“教學目標”轉變為“學習目標”,將“活動優先”轉變為“評價優先”,將“教教材”轉變為“用教材教”,為學生英語自主學習能力的培養開辟了一條有效的新途徑。

關鍵詞:逆向設計;自主學習能力;評價優先;小學英語教學

美國課程與教學領域的專家Grant Wiggins和Jay McTighe提出的“逆向教學設計”理念是以預期的目標為起點,基于目標預設的評價方式與標準,進而選擇相應的教學活動的設計。換一句話說,就是要從終點(想要達到的目標或標準)開始,通過所需達到的要求的學習證據(表現)和用以協助學生學習的教學活動來實現。課程是達到既定學習目標的一種手段,教學則是更多地將注意力集中于特定主題,使用特殊資源,選擇特殊指導方法以達到既定的學習目標的過程[1]。

筆者結合自身教學實踐,在小學英語教學過程中進行了嘗試,有效培養了學生自主學習英語的能力,同時也大大提高了英語教學的效率。

一、變“教學目標”為“學習目標”

Grant Wiggins和Jay McTighe提出:在教學設計中,首先明確目標,然后依據學習目標進行教學活動設計,視教學為達到既定學習目標的手段。那么,如何改變傳統的設計理念,制定切實可行的學習目標,將超越和創新落實到我們日常的教學中去呢?

以譯林版小學英語教材六年級上冊Unit 5 Signs第三課時的教學目標為例,筆者先作了如下設計:

Teaching Aims:

1. Students are able to listen, read and act the Cartoon.

2. Students are able to know about the cultures about the metro between the UK and the US.

3. Students are able to know the sound of “ir” and learn to say the rhyme beautifully.

4. Students are able to know the signs in public places and learn to follow the rules.

從中我們不難發現,傳統的教學目標設定往往更多關注教材內容,即靜態的三維目標。教學目標的設定重在完成既定的教學內容,把教學本身作為目的,而不是達到目標的手段。

筆者通過逆向教學設計的方式進行了嘗試,將譯林版小學英語教材六年級上冊Unit 5 Signs第三課時的教學目標變為學生的學習目標,并進行了調整和修改。

Learning Aims:

1. I am able to listen, read, act and understand the Cartoon.

2. I am able to know about the cultures about the metro between the UK and the US, and know more about the culture differences.

3. I am able to know the sound of “ir” and try to say more words with this sound.

4. I am able to know the signs in public places and learn to follow the rules.

在制定學生學習目標時,我們要考慮到靜態三維目標,也要顧及動態三維目標,在課前讓每一位學生明確目標。這里的學習目標以第一人稱“I”來敘寫,代表了該學習目標的行為主體——學生,即學習者。

我們在設定教學目標時,除了要關注靜態的三維目標外,更要重視動態的三維目標,即創生出新的個人三維目標。它既可以是學科三維目標的延伸、拓展和補充,也可以是超越、創新,甚至是質疑和反叛。逆向教學設計區別于傳統的教學設計,強調以目標為起點和歸宿,視教學為學習目標達成的手段,體現以人為本的教學理念。這也是與基于核心素養下的教學理念是一致的。

二、變“活動優先”為“評價優先”

傳統的教學評價一般是后于教學活動的,逆向教學設計最明顯區別于傳統的教學設計的標志是評價優先于教學活動,即在教學活動還未開展前就確定如何評價,使教學評價伴隨整個教學過程。這種優先評價的方式引領著教學活動,并貫穿于教學活動的始終,對教學過程和方法能起到一個合理的調控作用。英語學科核心素養中指出,過程性評價作為日常教學中對學生學習狀況的評價,主要用于了解學生的表現,目的在于診斷、反饋、糾正和督促[2]。因此,教師要強化過程性評價的反饋與糾正功能,設計出符合學生在不同階段或表現水平的各類評價任務,綜合多種形式的日常性評價。

筆者結合不同年段的小學英語課堂教學評價,從逆向思維來設計學生的評價,通過評價任務、評分規則等形式,將評價嵌入教學活動的設計之中,使之形成“教學—評價—教學—評價”螺旋式上升的模式,以評促教,使之更具針對性和持續性。

(一)從“無形”走向“有形”

小學低年段學生所學英語知識有限,教師可以提前讓學生掌握文本中常見的評價語,并在課堂活動中實施評價,即讓學生不能理解的“無形”的教師評價走向學生易理解的“有形”的師生評價。這樣做一方面可以更多地進行語言操練,另一方面也可以實現讓學生共同參與評價活動。

在教學譯林版小學英語教材二年級上冊Unit 7 Lets clean up!的 Story time板塊時,文本中出現新句子“Well done!”,可以把它作為教師對學生的過程性評價,同時也可以讓學生對同伴在課堂上的表現開展過程性評價。二年級學生已掌握一部分課堂評價語言,如“Good!”“Great!”“Its nice.”等。教師讓學生預習,在課前熱身活動中發現表現較好的學生,用手勢、表情等肢體語言,結合本課評價語“Well done!”來進行評價,并要求學生在整個課堂活動環節中學會使用不同的評價語言來互相評價,在潛移默化中讓學生學會贊賞他人,提高學生綜合素養。

(二)從“被動”走向“主動”

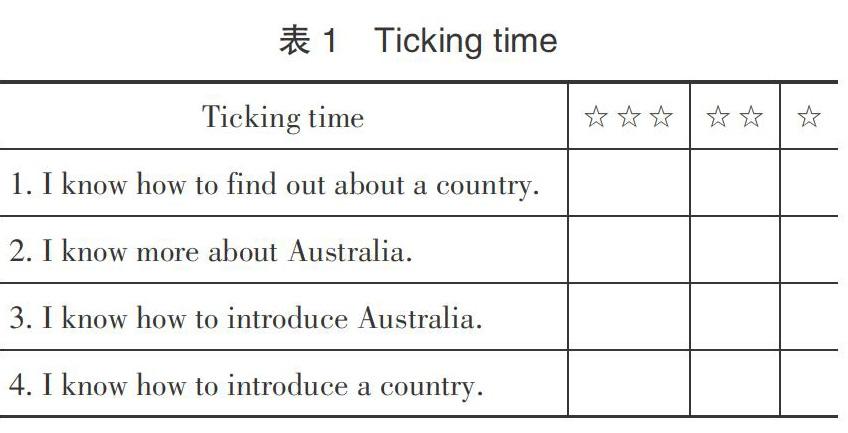

以小學高年段為例,學生已具備一定的自我評價的能力,教師可以設計Ticking time 的評價方式來促進學生課堂自主評價的參與度。以譯林版小學英語教材六年級下冊Unit 6 An interesting country第一課時Story time板塊教學為例,筆者利用Ticking time(表1),改變學生“被評價”方式,進一步實現學生自主評價。

評價優先體現在教師首先要在課前讓學生明確自我評價的內容,根據評價內容逐一完成設計的相應教學任務。學生針對本人在課上的習得情況和表現,在設計好的Ticking time表格內按照評分規則,每完成一項學習任務就為自己打上相應的小星星,從而實現課堂自我評價。

三、變“教教材”為“用教材教”

逆向設計的教學活動與傳統教學活動設計的區別,主要體現在是“教教材”還是“用教材教”。逆向設計的教學活動以學習目標為依據,適當地對教材進行選擇、調整和改編,重在使學生達成學習目標,即以學生學習為中心。核心素養導向的教學基本策略中“活動化策略”和“自主化策略”同樣也是基于學生學習的教學理念,從理論上來說它們具有一致性。

(一)活動化策略

活動化教學主要是通過學生的外在活動和內在活動,經歷學生的感性認識和理性認識,來達到教學目的。從教學的角度講,學科活動蘊含著三層意思:第一,強調通過學生活動、學生參與來進行學習,而不是由教師進行直接的講解和傳授;第二,強調必須通過經歷一定的活動過程和完成一定的學習任務并從中獲取知識,而不是直接從教材上獲得結論;第三,體驗和感悟活動的內涵[3]。

以譯林版小學英語教材六年級下冊第二單元Sound time板塊的教學為例,該板塊教學內容為元音字母組合or的發音/??/,筆者在該板塊的教學活動設計如下:

1.創設情境,學生主動參與

T: Boys and girls, Mr Duck and Miss Rabbit are going to Tinas house. How can they get there? Can you guess?

Ss: They can walk there/ ride a bike/ …

T: Pardon? Ride horses? Good idea. Look , they are on the grass now.

筆者為學生創設情境,以Mr Duck 和Miss Rabbit拜訪Tina家為背景,以兩個小伙伴一路上所見所為作主線,讓學生身臨其境地跟隨故事主人翁一起參與到活動中去,學習本課重點字母組合“or”的發音/??/。

2.任務學習,學生總結規律

Task1. Ask and answer

T: What can you see on the grass?

Ss: Four horses.

T: Yes. Look at these horses. They are special. Can you find?

Ss: Their legs are short.

T: Right! I think we can call them short horses.

Task2. Read the words

Show the words: short, horses, four, etc.

Ss try to read out.

Task3. Find the rules

T: Can you find these two words have the same letters?

Ss: “or”.

T: Great! So can you find other rules?

Ss: The same sound /??/.

T: Wonderful!

活動過程強調以學生活動為主,通過學生預測,結合學生學習經驗,激發學生主動思考,自主尋找,發現規律。通過一系列的學習任務達成,學生自然習得本課重點語音知識,掌握學習技巧,培養善于總結的能力。

3.拓展學習,學生體驗感悟

a. Pick apples

T: Now Mr Duck and Miss Rabbit are on the half way. They get to a farm. Look , so many red big apples. I think they can pick apples and prepare a present for Tina.

Ss: OK.

b. Read out the correct words.

T: Lets pick apples, but you can only pick the apples with the sound of “or”. Please read the words on the apples and choose which apples you can pick.

Ss pick and read out the correct words.

T: What a nice present! Now they are at Tinas house. Tina is happy to see them. Thanks for your help.

學生體驗和感悟活動的內在本質特征,也是激發知識的主要渠道[4]。筆者通過設計“摘蘋果”的活動,讓學生進行課外拓展體驗,學生在掌握本課語音的基礎上,進一步拓展和鞏固與本課相關聯的重點學習內容,激發潛能。

(二)自主化策略

自主化就是要求學生以自主的方式進行學習,即自主學習,其本質是對學生學習潛力的信任和學生獨立性的尊重[5]。筆者在教授譯林版小學英語教材六年級下冊Unit 6 An interesting country第一課時Story time板塊時,利用自主化策略,通過逆向教學設計課堂教學活動并嘗試實施,產生了一定的效果。

該課以“一個有趣的國家(澳大利亞)”為主題,第一部分主要是了解澳大利亞的途徑,第二部分主要介紹澳大利亞,如具有代表性的動物、運動、城市等。該板塊是語篇閱讀教學內容,根據學生自身經驗和課前預習準備,筆者按照以下活動設計內容開展實施:

Task1. Do you know how to find out about a country?

Task2. Do you know about Australia?

Task3. Do you know how to introduce Australia?

Task4. Do you know how to introduce China?

通過課堂教學活動層層深入,學生學習任務逐一落實。筆者首先有針對性地指導學生學習活動,隨后由學生對照教學評價表進行有針對性的自我評價,最后師生共同檢測學生完成學習目標的情況。

逆向教學設計在教學起始階段就有著明確的目的和方向性。教師明確了自身角色定位,作為一名組織者、引導者和參與者來開展課堂活動,對學生學習潛力的開發和自主能力的培養有著較強的促進作用。逆向教學設計為小學生英語自主能力培養提供了一條可行、有效的途徑。

參考文獻:

[1]崔允漷,王少非,夏雪梅.基于標準的學生學業成就評價[M].上海:華東師范大學出版社, 2008:9.

[2][3][4][5]余文森.核心素養導向的課堂教學[M].上海:上海教育出版社, 2017:91,224,225,234.

責任編輯:石萍