淺談學生數學課堂學習思維和習慣的培養

周鐵剛

摘要:文章依據一年級學生的心理和生理特點,從三個方面來培養學生的學習思維和學習習慣,以啟發學生思維,掌握計算方法,提升數學計算能力。

關鍵詞:小學數學;學習思維;學習習慣;培養策略

一年級新入學的學生認知水平處于人生的啟蒙階段,以形象思維為主,良好的學習習慣還沒有完全形成。因此,在日常教學實踐活動中,教師有意識地訓練學生的數學思維,培養學生形成良好的數學學習習慣就顯得尤為重要。

一、啟發學生思維,勇于表達內容

以北師大版《義務教育教科書·數學》(以下統稱“教材”)為例,在教學一年級上冊“整理房間”一課時,教師通過課件展示情境圖(略),對比淘氣和笑笑的房間,讓學生談談自己的感受,把自己的想法說出來。

生1:淘氣的房間比較亂,我想幫助他把物品分類整理一下。

生2:笑笑的房間物品擺放整齊,我喜歡笑笑的房間。

生3:笑笑把玩具、衣服和學習物品分別擺放在柜子的不同地方,使用時比較容易找到這些物品,我要向笑笑學習。

教師適時揭題,引導學生把同一類的物品放在一起,板書“分類”。學生通過學習,體會到笑笑整理房間運用了分類的方法,可以把分類的方法運用到幫助淘氣整理房間中,從而獲得分類的活動經驗。

教師趁熱打鐵,從學生的日常生活實際出發,安排形式多樣的變式練習,如給圖片分類,給果蔬分類,給教室書柜中的圖書分類,給超市里的商品分類,給生活垃圾分類……學生通過語言表達、動手操作、小組合作,多方位感悟到了分類的本質與優勢,拓寬了視野,促進了學生的數學思考與情感體驗。在課堂教學過程中,教師給予恰當的引導,通過鼓勵性的眼神,啟發學生的思維。學生可以通過傾聽、模仿,學習如何思考和回答問題,用自己的語言表達想法,這樣做會使學生的課堂任務感更強,學生學習的積極性也會隨之提升。學生在已有經驗的基礎上,通過獨立思考、探索交流、充分表達,能夠獲得良好的數學學習體驗,提升數學學習的主動性。

二、活用逆向思維,養成思維習慣

數學學習的一項重要任務是發展學生的思維,學生數學思維的培養是今后思維發展的基礎。因此,教師要培養學生有意觀察,以形促思,建立良性的思維學習習慣。例如,在教學教材一年級下冊“做個百數表”一課時,教師讓學生交流在探索百數表中蘊含的豐富規律時發現了什么?

生1:橫著數,從左到右,后一個數比前一個數多1。

生2:豎著數,從上到下,下一個數比上一個數多10。

生3:斜著數,下方的數比上方的數多11。

師:看誰能反過來說一說你發現的規律?

生4:橫著數,從右到左,前一個數比后一個數少1。

生5:豎著數,從下到上,上一個數比下一個數少10。

生6:斜著數,上方的數比下方的數少11。

師:誰能找出來個位數字與十位數字相同的數?

生7:我找到11,22,33,…,99,100。

師:你們找得既準確,又快速,真是細心的學生。大家接下來以小組合作學習的方式繼續探究百數表中還有哪些有意思的規律?

全班學生立刻沉浸到無窮的數學探究活動中,個個臉上洋溢著自信、自得的笑容。

在一年級數學課堂教學實踐中,教師只有充分調動學生多感官參與學習,由淺入深地教給學生思考數學問題的方法,學生的數學思維能力才會得到有效發展。

三、學習計算方法,提升計算能力

探究性學習離不開數學問題。教師設計良好的問題情境,創設以問題為導向的數學學習活動,會有效引導學生自覺參與到解決問題的情境中,從而激發學生探索與研究的動力。例如,在教學教材一年級下冊“采松果”一課時,教師讓學生探索并掌握兩位數加一位數(不進位)和兩位數減一位數(不退位)的計算方法。教師引導學生從松鼠采松果的同一幅主題情境圖中提出不同的數學問題。

生1:一共采了多少個松果?列算式是25 + 4,把25拆分為20和5,先算5 + 4 = 9,再算20 + 9 = 29。

生2:小松鼠比松鼠媽媽少采了多少個松果?列算式是25 - 4,把25拆分為20和5,先算5 - 4 = 1,再算20 + 1 = 21。

生3:還可以提出松鼠媽媽比小松鼠多采了多少個松果?解決方法也是25 - 4,和生2的計算方法一樣。

教師最后總結,強調無論是加法還是減法,計算時都要將個位和個位相加減,即幾個一和幾個一相加減,在引導學生體會數位概念的同時,進一步強化對其數感的培養。

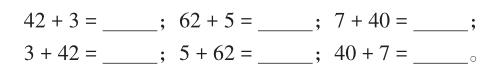

在學生提出問題并解決問題以后,教師布置“想一想、填一填”的練習任務:

教師讓學生先觀察每組算式的特點,再獨立計算,并找出規律:在加法中,交換兩個加數的位置,和不變。在掌握了“和不變”的規律后,再讓學生舉出兩組類似的算式。為了進一步滿足課堂上學有余力的學生,教師可以繼續引申,讓學生探索發現42 + 3與43 + 2,62 + 5與65 + 2,7 + 40與47 + 0之間的關系。

在一些開放性問題或與生活緊密聯系的問題上,教師還可以鼓勵學生大膽猜想、勇于質疑,從多方位思考問題,以求最優化地解決問題。

依據一年級學生的年齡和心理發育特點,數學課堂教學活動更應當激發學生的學習興趣,調動學生學習的積極性,引發數學思考,培養學生舉一反三的數學思維習慣。數學課程性質要求教師既要面向全體學生,使每名學生都能夠獲得良好的數學教育,同時也要使不同的學生在數學學習中得到不同的發展。

參考文獻:

[1]張天寶.新課程與課堂教學改革[M].北京:人民教育出版社,2003.