“教師走班制”在小學體育課程組織中的應用策略

包歡良 孫文豹

摘? 要:教師走班制可以規范體育課堂教學,提升學生的運動興趣,促進教師的專業成長,形成學校的體育特色。本文結合學校開辦教師走班制的實踐經驗,介紹該教學組織方式的應用策略。

關鍵詞:教師走班制;體育課程;教學組織方式

教師走班制是指在體育課程的課堂教學組織中,實施以教師為主體,對同一年級的行政班級進行相同教學內容的輪流教學,改變原先一個班級的體育課由一位教師授課的組織方式,改換成一個班級的體育課由3至4位教師分別授課完成的一種教學組織方式。該教學組織方式使教師的教學對象由原先對應單一的固定幾個班級擴展到同年級的所有班級,是對班級集中授課制教學組織方式的一種優化。

一、教師走班制的設計

(一)課程內容的選擇

《浙江省義務教育體育與健康課程指導綱要》(以下簡稱《指導綱要》)把學校的體育課程內容劃分為“必學內容、限學內容、選學內容”三類。因此,基于《指導綱要》的要求以及學校發展的需要,選擇了籃球、足球、田徑、體操、武術、花樣跳繩、網球等運動項目作為學校的體育課程內容。

(二)課程內容的編排

在對課程的內容進行選擇后,就需要依據學生運動技能發展的敏感期、學校體育特色運動項目的確定、體育教師的配置、學生每周課時數等,編排相應課程內容到各個水平階段。如現階段,水平一階段設有花樣跳繩、足球、田徑和基本體操,水平二階段設有籃球、田徑、武術和器械體操等課程內容。

(三)教師課務的安排

教師課務需依據教師的專業特長進行安排。而由于在一個水平階段中運動項目的種類數會超過學生的每周課時數,因此,需要把兩個運動項目做一個整合,使部分教師在對同一水平階段學生進行教學時需要進行兩個運動項目的教學,例如在水平二階段,把武術和器械體操兩個內容安排給同一位教師進行教學,并把這位教師的課堂命名為“武體課”。

二、教師走班制的實施

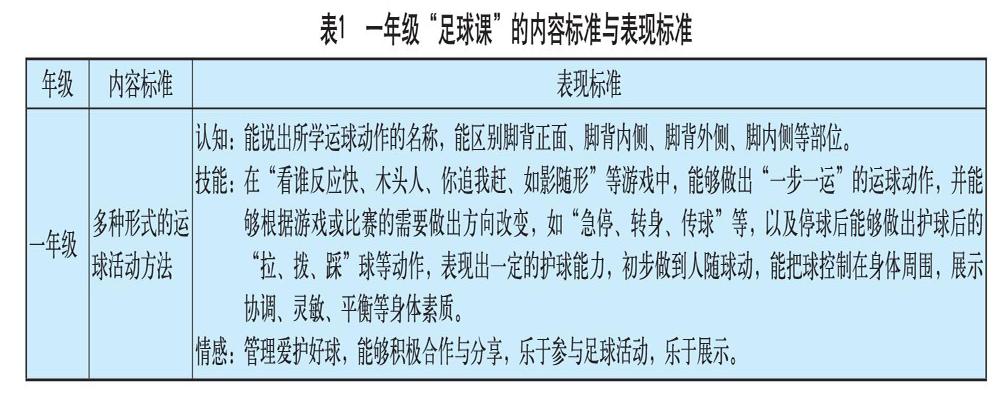

(一)依據項目特征,編制內容標準以及表現標準

《指導綱要》中依據“目標引領內容”的指導思想,使用了“內容標準”來明確學生應當掌握哪些基本的學習內容,即“教什么”。又使用了“表現標準”的形式,明確學生經過學習后應該達到的基本要求,指明了“教到哪里”。因此,在教師走班制的實施中,授課教師需要結合《指導綱要》以及運動項目特征,重新構建和梳理所執教項目的內容標準以及表現標準,進一步明確自己所執教的具體的教學內容以及學生應該達到的基本目標要求(表1)。

“內容標準”與“表現標準”的編制,有助于教師在教學中明確自己所執教主題項目的具體教材和教學內容,例如在“多種形式的運球活動方法”中,出現“一步一運”的技術動作,那么教師可以圍繞“一步一運”這個技術動作設計相應課時教學內容,讓學生能夠在具體的練習環節中運用該動作,達到表現標準中能夠在游戲與比賽情景中做出“急停、轉身、傳球”以及“護球”等要求。

(二)依據三維度視角,構建大單元教學計劃

《指導綱要》中提出以“技術、體能、運用”三維度視角進行單元教學計劃的構建,幫助教師利用三維度分解教材內容,以滿足駕馭構建大課時量單元教學計劃的要求,從而改變以往蜻蜓點水式的運動技術學習模式。教師走班制的實施,對運動項目都要進行一個水平階段的教學,至少達到65~70課次,因此,促使教師必須對所執教的教材內容進行大單元的構建,以滿足學生對同一運動項目學習的連續性。

例如,在一年級基本體操團身前滾翻單元教學計劃構建中,教師構建了2課時的技術維度、2課時的體能維度和1課時的運用維度(2A2B1C),共計5課時的單元教學計劃。通過以“技術、體能、運用”三維度的構建,在沒有放棄“技術線”的基礎上,讓學生體驗到學習團身前滾翻的樂趣,例如團身前滾翻單元計劃中的第5課時“合作前滾翻”,讓學生在不同的滾翻情境中體驗到和所有同學合作完成前滾翻的樂趣,不但提高了學生滾動的能力,并且在體育教學中培養學習體育運動的興趣。

(三)依托教研互助形式,提高課堂教學效率

實行教師走班制會造成教師在備課過程中,對于一個課程內容只有一個教師自己準備,缺少了針對同一內容進行集體解析、備課的環境。為此,教研組必須利用校本教研活動多形式的備磨課,以幫助教師在進入課堂之前做到課前準備最優化,以提高課堂效率。

對于新入職教師在學生學情方面以及教學理念上有所欠缺時,通過組內的模擬上課教研活動的開展,使組內有經驗的教師能夠及時發現并提出問題、分析問題,直到教研組合作一起重新設計課時方案,提升課堂效率。教研組不僅通過集體模擬上課的形式,還采用師徒結對、課堂行、青年教師教學能力評比、每周一問、隨堂聽課、檢查教學設計等多種形式,提升每一節課的課堂教學效率。通過教研組教師之間互助的形式,來彌補在主題體育課程體系中教師單兵應付的困境,提升課堂教學效率,有助于課程方案的有效實施。

(四)規范課堂教學過程,提升課堂教學有效性

規范體育課堂教學的過程,是提升課堂教學有效性的重要保障。為此,教研組在實施的過程中,對于教師的課堂教學結構、教學方法的采用、課堂教學效果的評價、課堂常規的統一等做了規范和要求,以保證課堂教學的有效性。在教學的結構上,采用了開始、準備、基本和結束四個部分依次開展教學。在教學方法上,以小組合作學習為主要組織形式,以講解、示范的方法幫助學生了解動作技術以及練習的方式方法,以分解和完整教學法幫助學生掌握動作技能。在教師對自我課堂效果的評價上,以《指導綱要》中“七個一”的基本要求作為教師課堂教學的評價標準。

例如,進班帶隊“1—2—3”。當教師發出“1”的口令后,所有學生起立成立正;當教師發出“2”的口令后,所有學生推椅子入課桌底,然后成立正;當教師發出“3”的口令后,學生10秒內在教室門口安靜整齊排隊。如若學生在“1—2—3”步驟中任一步驟沒有完成,教師重新要求所有學生再次進行,以達到學生在門口能夠安靜整齊排隊。

上述案例中,把一年級的進班帶隊這樣的課堂常規做了統一的規范,讓學生能夠認識到體育課堂教學的常規要求是一樣的,這樣就為課堂節約了用于整隊、強調紀律等時間,增加了課堂教學的時間,從而增加了課堂教學的有效性。從理念中引領課堂教學,從細節中規范課堂教學,規范好學校課堂教學的常規,有助于提升課堂教學的有效性。

(五)制作學生評價表格,綜合評定學生成績

教師走班制的實施,使學生體育成績的總結性評價需要綜合各個執教教師的評定。對學生的評價既要能夠反映學生在所有主題運動項目課程中的學習情況,又要能夠達到評價對于學生學習體育課程的促進作用,達到教學與教育的目的。因此,教研組設計了相應學生體育與健康學習成績評價表。對于學生總結性成績評價采用了分項完成、匯總評價的方式。其中,對于學生的體能情況,選取了與體質健康測試相關的體能內容進行定量評價,對于學生的技能掌握情況采取由執教教師自主設計考核方案,以定量與評語評價相結合的方式評價學生在各個主題運動項目的技能。而對于學生的課堂表現情況,采取了所有授課教師分別打分,最后取平均分的方式,給予學生分數,最后匯總完成學生總結性的成績定量評價以及評語評價,做到對于學生成績的評定有數據可依。

三、教師走班制的作用

(一)有助于提升學生對運動項目學習的興趣

教室走班制的實施,使每一名學生都能夠清楚每一節體育課將要學習的課程內容,避免了“放羊課”等現象的產生,規范了每一位體育教師的課堂教學。通過兩年的實踐,發現學生表現出對運動項目具有深層興趣的現象。例如,學生主動要求參加課外青少年體育俱樂部課程學習的人數逐年遞增;通過韻律操課的學習,學生能夠主動在家中進行韻律操課程的學習成果展示;通過足球課程的學習,學校班級足球聯賽順利開展。

(二)有助于提高教師的課堂執教能力

走班制教學使教師可以聚焦于相對集中的一類運動項目進行研究和教學。教師所設計的同一課次要進行多次的反復教學,有利于對上一次教學中留有的遺憾和問題進行及時的改進與提升,提高教師對于課堂教學的反思與改進能力。再者,教師的同一課次要面對不同班級的學生,班級和學生之間的差異,有助于教師提升課堂組織能力、臨場應變能力、教學策略的選擇能力等,提升教師的綜合業務能力。

(三)有助于形成學校特色體育課程

實施教師走班制,每一位教師都對自己所執教的課程內容形成兩年為一個周期的持續教學。在這個過程中,教師可以通過自己的實踐積累,形成自己對所執教運動項目的見解,形成課程內容的資料,從而編排學校的校本課程內容。目前,學校已經形成了“花樣跳繩”校本教材。