跨學科背景下《大學英語》教學模式改革初探

余有群

摘 要:本文以民辦高校西南交通大學希望學院會計專業和軌道交通專業的《大學英語》課程改革為研究對象,從課堂教學方法創新、學生學習效果評價和考核機制改革,在線慕課課程建設和第三課堂活動開展等方面探索探索跨學科背景下《大學英語》的改革思路,積極探討專業化、精細化、個性化的教學和考核模式,從而有效提高學生運用英語思維來學習專業知識的能力,以期培養既精通英語、又熟悉行業規范的高素質英語人才,以滿足國家和社會對具有國際視野的復合型會計人才的需要。

關鍵詞:大學英語;跨學科;教學改革;會計和軌道交通專業

獨立本科院校已經成為一支重要的高等教育辦學力量,而這些院校的大學英語教學在其轉型改革發展過程中發揮了基礎性作用。但長期以來,傳統的《大學英語》課程以應試教育為目的,人才培養模式因循守舊,過分強調語法,詞匯等基礎知識,而缺乏對學生專業英語能力的培養[1];同時,教學理念和手段陳舊僵化,以任務驅動和教師講授的教學方法不能調動學生的學習主觀能動性與積極性[2];此外,教學內容與社會發展脫節,使得學習內容與工作崗位需求銜接不夠緊密,因此最終導致學生的語言知識應用轉化的效果欠佳,不能有效地服務于生活,服務于工作。

一、《大學英語》改革的必要性

2001年中國正式加入世貿組織,用人單位對“專業+外語”或“外語+專業”的復合型人才需求大量增加,ESP的重要性不斷顯現,對ESP探討的角度逐漸多元化,如基于需求的分析;對ESP教學對象研究的范圍擴大,涉及普通本科院校、獨立學院及高職院[3]。在經濟全球化和我國“一帶一路”戰略發展的背景下,我國會計和軌道交通行業面臨的最重要的問題是缺乏高層次復合型會計人才,傳統的畢業就業人員已不能滿足市場需求。《大學英語》是高等學校會計專業和軌道交通專業學生的一門必修通識課程,也是高校培養具有國際競爭力的復合人才的重要課程。同時,著名教育學家劉潤清指出“21世界的英語教學將越來越緊密地域某一專業或學科的知識聯系,行業英語將成為英語教學的重要內容”[4] 。因此,世界金融的快速發展要求培養既具有快專業素養又具備較強外語能力的復合型人才,專業英語與大學英語課程的結合顯得尤其緊要,跨學科背景下的《大學英語》改革也勢在必行。

二、《大學英語》改革舉措

筆者所在院校于2017年在土木工程、軌道交通和會計專業對《大學英語》進行了跨學科改革。這兩個專業的《大學英語》課程改革在跨學科背景下完成,將“通識英語”和會計“專業英語ESP”相結合,嘗試引導學生使用英語語言知識來進行跨學科內容的學習,使學生能實現英語基礎知識和專業學科之間的融會貫通,采用創新的“情景教學”法創設會計專業的職業情景,通過小組情景演繹等方式解構與重建教學內容,建立和推行有效的形成性學習評價體系,開發與建設在線慕課課程,開展第三課堂活動。

(一)改革教材體系,調整教學內容:行業英語+基礎英語

會計和軌道交通專業的《大學英語》改革選擇符合教學需求的基礎英語教材,同時選擇符合社會對復合型人才需求并與這兩個專業的學生學習需求和人才培養目標相吻合的行業英語教材,借鑒該專業課程的教學內容,融合相關專業的行業知識,編寫能增強該專業學生就業競爭力的教材,旨在夯實了學生的基礎英語的情況下,引導學生學習和掌握相關行業的英語術語和表達方式。

《大學英語》的教學改革從四個學期進行,學生在第一學年主要以基礎英語學習為主,待學習了會計和交通交通的專業課程、積累了一定的專業知識后,第二學年的英語教學以單元為單位融入會計和軌道交通專業英語的內容,基礎英語教學與專業英語的教學時長比例為3:1。

此改革舉措使得教材與教學內容具有針對性、時效性,實現“產教結合”,是將專業與產業結合、課程內容與職業標準相銜接、教學過程與生產過程相對接的全新教學模式,能有效地培養具有扎實英語基礎、又具有牢固的行業知識與技術的準職型人才,高效地培養服務于區域和行業需求的復合型英語人才。

(二)創新的全過程混合式教學模式:課堂理論教學+在線課程學習+第三課堂實踐活動

筆者所在院校的《大學英語》砥礪推進轉型改革進程,形成以英語實際應用能力為導向的基礎英語+行業英語教學板塊,采取課堂理論教學和在線慕課學習相結合,以豐富的第三課堂時間活動為輔助的創新教學模式,打造 “活”與“火”的英語課堂。

第一課堂教學將專業英語和基礎英語的教學內容進行解構與重建,把英語教材作為原材料,采用“情景教學法”+CBL(案例教學法)+TBL(分組學習)相結合的教學方法,讓學生分組自編劇本,創設逼真的生活與工作情景,以角色扮演為組織形式,以口語技能為牽引,通過口語表演的方式重現課文內容,從多個維度夯實學生的英語基礎與相關行業的理論知識,繼而提高學生英語的實際應用能力。

與此同時,該校《大學英語》已憑借先進的信息技術,利用“慕課”(MOOC)平臺,開發了兩門大學英語在線慕課學習課程,采用交互式教學方法,并通過互聯網技術下的口語學習系統和寫作系統輔助教學和自主學習教學。在線課程的開發和英語學習平臺的利用能實時與動態地監測學生的學習情況,為課堂教學學習做好充分的準備,有效地輔助了課堂教學,精準有效達成教學目的,促進學生知識技能全面發展。

此外,會計專業和軌道交通專業《大學英語》積極打造實踐型第三課堂活動,開展符合學生專業定位與學情的校園特色英語活動:英語戲劇節、歐洲文化節、模擬聯合國大會、萬圣節party等;同時積極培養學生參加各類以語言輸出能力為宗旨的學科競賽,如全國大學生英語競賽,外研社杯大學生英語(閱讀,寫作,演講)挑戰賽等。第三課堂實踐教學將大力發揮學生的創造力、想象力和團隊合作精神,讓學生在濃厚的語言氛圍中積極主動地活用書本知識,達到扎實掌握所學知識的目的。

這兩個專業《大學英語》的所有教學過程緊緊圍繞應用靈活為主的方針,結合學生專業補充相關內容,最大程度地發揮了學生在課堂中的主體作用,提高了學生的課堂參與度與學習英語的興趣,提升學生在會計專業和軌道交通專業背景下的英語綜合應用能力。

(三)創設跨學科口語情境

根據會計專業和軌道交通專業學生的工作需求創設各類職場情境,如會計專業:建立與調整賬戶、復式記賬,做日記賬、過賬與試算平衡、財務報表、結賬、支付稅款和軌道交通專業:問詢、票務、安檢、廣播、設備、故障、軌道信號等職場口語情境,力圖改變英語口語教學與職場口語交際相脫節的問題,豐富學生的職業詞匯與術語,通過反復的情境創造與再現,使學生在交流過程中充分運用英語來學習會計和軌道交通的專業知識,在生活化情境中靈活表達提升學生的職場英語使用技巧,增強學生的英語輸出能力和就業競爭力。

(四)改革學習效果評價體系:“1+N”過程性考核模式

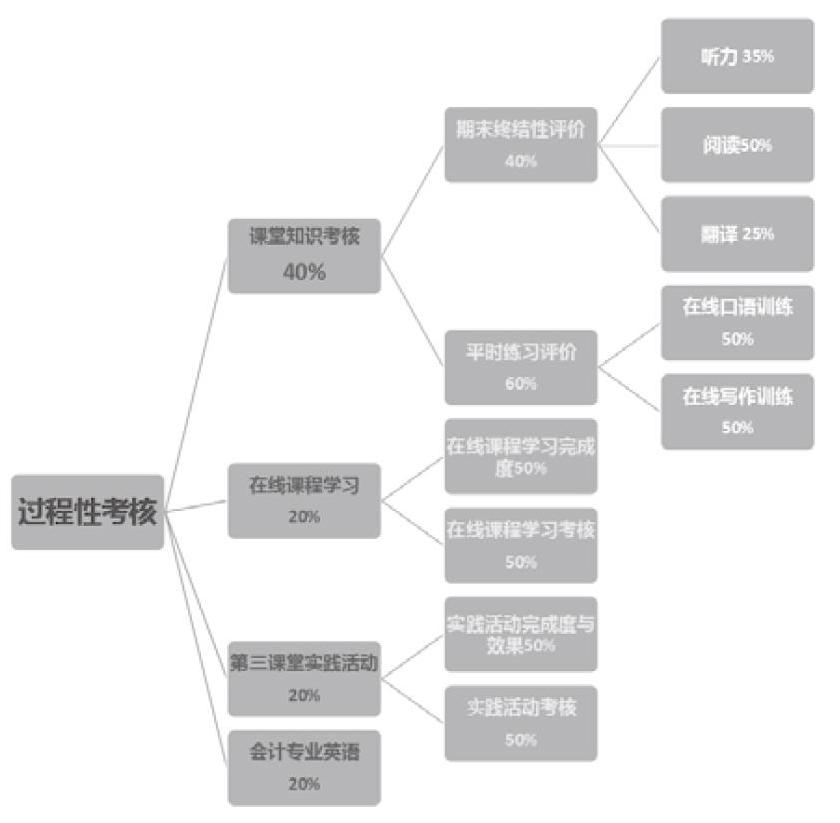

為了讓“考生”變“學生”,會計專業和軌道交通專業的《大學英語》摒棄了注重終結性評價的傳統考核模式,采用了形成性評價(formative assessment)和過程性評價(process-oriented assessment)考核模式:“1+N”考核模式。其中,“1”指終結性評價,即課堂知識積累環板塊中的期末筆試考試,是堅持強調聽、讀、譯“三位一體”的評測手段[5];“N”是指測試板塊與內容的多樣化,具體指包括對課堂知識積累中的平時練習、在線課程自主學習、第三課堂實踐活動和會計專業或軌道交通專業英語四個板塊的評價。筆者所在學校的《大學英語》課程對學生學習效果的評價融入了課文情景劇演繹,同時加入了行業英語口語的考核,既利用趣味性增加了學生的學習動力和積極性,又利用專業性知識滿足了學生不同專業的發展需求。具體測評板塊和比例如下圖:

該考核模式形式非常靈活,貫穿于學生的整個學習階段,強調其學習過程,階段性地檢驗學生的學習效果,形成有效的反饋機制,從而使教師能夠適時調整教學方法與教學進度,達到了知識的輸入與輸出的有效整合。

結 語

筆者所在院校的會計和軌道交通專業的《大學英語》教學改革將英語教育的重心應從由學生的語法能力和語篇能力構成的“語言組織能力”傾斜到由實踐能力和交際能力為主要內容的“語用能力”上,以學生的語言輸出能力為目的,提高學生在跨學科背景下的英語綜合應用能力,增強其職業素養與就業競爭力,拓寬就業渠道與途徑。《大學英語》的改革順應社會發展和行業發展的需要,整合信息化教學資源和教學手段,滿足學生多元化的學習模式的需求,實現教學資源共享,提高應用型大學的教學的質量和效率,達到“實用性人才”與“綜合性人才”的培養目標,提升國際競爭力,也能為其他高校對相關項目的研究提供參考,共同探討研究,促進自身在本專業領域的持續穩健發展。

參考文獻

[1] 蔡基剛.我國大學英語教學重新定位的思考[ J] .外語教學與研究, 2010(4):306-308.

[2] 王守仁.我國高校大學英語教學現狀調查及大學英語教學改革與發展方向[J].中國外語,2011(5).

[3] 程世祿, ESP教學的理論與實踐[J].外語與外語教學,1995.

[4] 劉潤清.21世紀的英語教學——記英國的一項調查[J].外語教學與研究,1996(2),P32-35

[5] 黃園園.應用型轉型背景下新建本科院校大學英語“三位一體”教學模式研究[J].吉林廣播大學學報,2016(11),P38

本文以2019年四川省民辦教育協會課題“跨學科背景下《大學英語》教學模式改革研究——以會計專業為例(MBXH19YB020)”和“基于超星的ESP教學模式構建——以軌道交通英語為例(MBXH19YB023)”實踐與研究為支撐。