小學數學“全納共同體”的建構與實施

摘要:依據全納教育思想,教學要適應多樣性,要關注所有學生的發展,滿足不同學生的學習需求。在小學數學教學中,以全納教育思想為指導創建“全納共同體”,引導學生經歷“導學案引學、小組交流分享、討論核心問題、挑戰三層練習”等過程,能為全體學生提供參與學習的機會,滿足不同層次學生的學習需求,使每個學生在數學上都能得到最優的發展。

關鍵詞:全納教育;全納共同體;小學數學教學

中圖分類號:G623.5 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2020)07B-0047-04

全納教育(inclusive education)是1994年召開的世界特殊需要教育大會提出的一種新的教育思想。“全納”(inclusive)的含義是包括、包含、容納作為整體的一部分。全納教育是指接納所有學生,反對歧視排斥,促進積極參與,注重集體合作,滿足不同需求,是一種沒有排斥、沒有歧視、沒有分類的教育[1]。“全納共同體”特指以全納教育思想為指導,以促進所有學生共同發展為目的,強調教師與學生、學生與學生之間溝通、交流和分享各種學習資源,是學生在學習過程中多方相互影響、相互促進的基層學習集體,其實質就是學習共同體,主要表現為“學習小組”。

在小學數學教學中創建全納共同體,使教學從“同步教學”向“合作學習”轉換,不僅能為每位學生創造參與數學學習的機會,使得優秀生的學習經驗得以有效利用,基礎比較薄弱的學生得到很好的關照,而且能讓學生的學習活動變得富有挑戰性和創造性,從而激發學生的學習興趣,促進所有學生共同發展。

一、小學數學全納共同體的范式建構

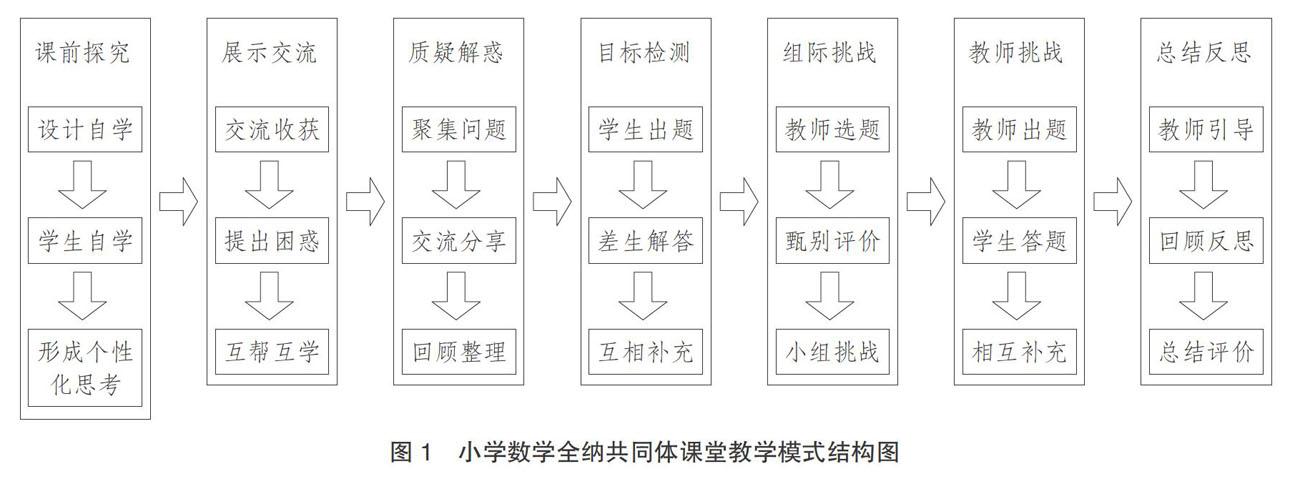

為適應教育改革發展的需要,自2012年以來,我校以全納教育思想為指導,以“發現每一個、尊重每一個、成全每一個”為目標,立足小學數學教學領域,進行了全納共同體教學模式的探索與實踐,旨在凸顯學生在教學中的主體性,為每一位學生創造參與學習的機會,從而促進所有學生共同發展。其結構圖見圖1:

課前探究:學生課前圍繞學習目標進行自主探究性學習,通過學習掌握最基本的數學知識,同時提出自己的困惑和思考。

展示交流:課堂上學生在深度預習的基礎上進行四人小組交流活動,在共同分享、相互聆聽、互幫互學活動中完成最基本的預習任務。

質疑解惑:教師引導學生圍繞核心問題展開師與生、生與生之間的互動學習活動,再現知識的形成過程,實現對數學知識和思想方法的主動建構。

目標檢測:檢查學生對“基礎知識”掌握情況的學習活動,通過“兵教兵”活動,促使班級所有學生都能完成本節課的基本教學目標。

組際挑戰:引導學生對各小組篩選出的挑戰題進行甄別評價、嘗試解答的拓展性練習活動,培養學生的批判性思維和學會遷移學習經驗,靈活解決問題的能力,同時增強小組凝聚力。

教師挑戰:引導學生挑戰教師設計的以解決生活問題或具有開放性、創新性問題為主的提高性練習活動,以提高學生靈活運用所學知識創造性解決實際問題的能力,著重培養學生的創新思維。

總結反思:教師引導學生回顧學習過程,組織學生總結和提煉核心知識與學習經驗,以幫助學生形成系統的認知結構,積累數學活動經驗,并通過小組評價增強小組凝聚力。

二、小學數學全納共同體的實施策略

學校和教師的責任并不在于“上好課”,而是在于“實現每一位學生的學習權,提供學生挑戰高水準學習的機會”[2]。為此,在小學數學教學中,我們通過創建全納共同體,引導學生扎實有效地開展小組學習活動,不僅使每一位學生都能真正地“學”起來,而且使學生在“沖刺與挑戰”高水準的學習中獲得知識與智慧的共生長。

(一)以“導學單”為載體,釋放每位學生的潛能

首先,教師設計好“導學單”。導學單的內容主要包括這樣幾個方面:這節課主要講的是什么?是怎么解決的?你還能想到不同的方法嗎?你還有哪些不明白的地方?其目的是為學生的深度預習提供必需的引導與材料支撐。

其次,學生自學。學生閱讀課本,了解例題的解題思路、方法或步驟,并嘗試解決例題下面“練一練”等欄目中的題目。遇到不懂的地方可以向小組群里的其他同學請教,也可以查閱資料或上網搜索等。

再次,形成個性化思考。學生記錄例題的解題方法和自己產生的不同解法,以及預習中的困惑和對例題下面“試一試”“練一練”等欄目題目的解法等,形成一份個性化的自學成果單。

如在教學小學數學六年級上冊“解決問題的策略——假設”一課前,教師設計了這樣一份“自學單”:(1)這部分內容主要介紹了什么策略?引導學生關注整體內容和關鍵知識點,提煉核心內容,培養學生的語言概括能力。(2)舉例說明怎樣運用這個策略來解決實際問題。學生通過看書自學,了解最基本的方法,培養學生的自學能力。(3)你還有不同的解法嗎?學生嘗試用不同的方法來解答,培養學生思維的靈活性與創造性。(4)你有什么不明白的地方?這樣,既可以增強學生的問題意識,培養學生不懂就問的良好習慣,又可以引發學生對后續問題展開猜想與延伸,促使他們聯想到這些方法有什么共同的地方、究竟“什么叫假設的策略”等問題,為學生后續研究鋪路搭橋。

由于學生是以自己個性化的思考方式進行課前預習的,所以,他們對問題的思考和表述,以及每個人存在的困惑也不盡相同,所有這些原始的個性化思考都將成為課堂學習的重要資源。這樣的設計,能最大限度地釋放每位學生的潛能。

(二)以“交流分享”為契機,培養學生的合作能力

“民主觀”是全納教育的一個重要觀點,其立足點是集體,解決的方法是合作,就是依靠集體的力量來解決問題[3]。因此,在全納共同體的教學中,要充分認識到集體合作的價值,通過開展集體合作學習來為學生創造參與學習的機會,從而調動學生學習的積極性和主動性,培養學生的合作能力。

首先,交流預習所得。課伊始,在學生進行過深度預習的基礎上組織四人小組進行展示交流,說出自己的預習收獲。如:這部分內容主要講的是什么,書上的解法是怎樣的,我認為還可以這樣解答,“練一練”欄目中這道題我是這樣想的,等等。

其次,提出預習困惑。學生提出預習中遇到的困難,與同學共同研討。如教學蘇教版數學五年級下冊“質數與合數”一課時,有的學生就提出了“怎樣快速地判斷一個數是質數還是合數?”“為什么1既不是質數也不是合數?”等問題。

再次,開展組內互幫互學。針對同學提出的問題,開展組內“兵教兵”式的互幫互學活動,會的同學主動給大家講解,一人發言,其他組員注意傾聽,并及時進行補充。組內成員相互支持,形成一個小型的學習共同體,通過分享收獲、商討困惑,能學到更多的知識與方法。這樣的教學,不僅可以加深學生對知識的理解和掌握,增強學生的問題意識,培養學生發現問題和提出問題的能力,而且能培養學生的傾聽能力、合作能力和團結互助精神。

(三)以“核心問題”為抓手,促進學生自主建構

所謂“學習”,是同客體(教材)的相遇與對話,是同他人(教師和同伴)的相遇與對話。通過引導學生與他人合作,同多樣的思想碰撞,實現同客體(教材)的新的相遇與對話,從而產生并雕琢自己的思想[4]。為此,在質疑解惑階段,課堂指向核心問題,組織學生展開多項研討與探索,通過師生對話、生生對話,促進學生對數學的理解與建構。

首先,聚焦問題。小組提出通過本組討論仍然解決不了的問題,全班進行討論、交流;如果全班也解決不了,則由教師進行講解。此環節意在培養學生主動發現問題和提出問題的能力。如教學小學數學六年級上冊“長方體和正方體的體積統一公式”一課時,有的小組提出了兩個非常有價值的問題:“長方體和正方體的體積統一公式是怎么得到的?”“既然我們已經學習了長方體和正方體的體積公式,為什么還要學習這個統一的公式呢?”對前一個問題的討論能促進學生深度思考,使學生不僅知其然,而且知其所以然,從而加深學生對知識的理解。對后一個問題的思辨不僅可以加強知識之間的內在聯系,而且可以使學生在思辨中獲得思維和智慧的共生長。為了防止學生提不出問題或提出的問題不能反映本節課的重點內容、核心知識,教師課前要預設幾個核心問題。當學生提不出核心問題時,教師進行反質疑,從而引領學生開啟后續的研究與學習之旅。

其次,交流分享。學生走上講臺,把自己的新發現、新創造、新方法、新設想講出來,同大家分享。如:在討論“長方體和正方體的體積統一公式是怎么得到的?”這個問題時,一個學生手拿長方體和正方體走上講臺,邊指邊給大家解釋:長方體的體積=長×寬×高,這里的“長×寬”實際上就是其底面積。同樣,正方體的體積=棱長×棱長×棱長,實際上這里的棱長×棱長就相當于其底面積,所以,這個公式就是這樣得到的……這樣的教學,讓學生站到了課堂的中央,實現了自主學習與深度學習,促進了學生對新舊知識的有效融合。

再次,回顧整理。教師引導學生再次閱讀課本,回顧整理本節課內容與學習的方法,總結學習經驗與體會,幫助學生建構完整的知識體系。

(四)以“三層練習”為保障,滿足學生不同需求

唯有沖刺與挑戰的“合作學習”才是潤澤兒童心田的課堂,才是寧靜的教室里教師循循善誘的課堂[5]。為了滿足不同層次學生的學習需求,使每個學生在數學上都能得到最優的發展,教學中,教師通過三層練習引導學生在沖刺與挑戰高水準學習的過程中,不斷遷移學習經驗,創造性地解決實際問題,以達到鞏固知識和提升能力的目的。

目標檢測:設計“基礎性”練習。每天確定一個小組出題,要求小組成員圍繞本節課最基本的教學目標,每人編制一道題,組長篩選2一3道題交給老師審核。教學中,首先讓學生獨立思考,嘗試解答,若遇到不會的題目,主動向小組內優秀同學請教。接著,請基礎比較薄弱的學生回答,一人回答,其他人注意傾聽,及時補充,以確保人人過關。

組際挑戰:設計“拓展性”練習。課前,每個小組根據教學內容設計一個比目標檢測略有提高的數學問題或比較有價值的習題。教師再從中選擇2~3題供課堂使用。教學中,首先讓學生讀題思考,說說你認為哪個題目最好,為什么,并做出星級評價。通過甄別評價,意在使學生學會辯證地看待問題,發展學生的辯證性思維。接著,學生獨立思考,嘗試解答,不會的題目可以在小組內討論,同時由組長帶領大家挑選出本組的挑戰題。最后,團隊協作挑戰。教師選擇思考最深入、舉手多的小組最先挑戰。一人發言,本組其他學生進行補充,本組不會的其他組再補充。團隊協作挑戰不僅增強了學生的競爭意識和小組的凝聚力,而且培養了學生的團結合作能力。

教師挑戰:設計“提高性”練習。課前,教師根據教學內容設計1-2個具有開放性或創新性的生活化數學問題,其內容比前兩個環節的題目更具深度、寬度和廣度。教學中,學生獨立思考后,不會的題目可以再在小組討論;然后開始挑戰,一人發言,全班學生注意傾聽,發現不足或錯誤立即補充、反駁。這樣,可以引導學生從多角度分析問題和解決同題,從而培養學生的創新能力。

總之,在小學數學教學中建構和實施全納共同體課堂,不僅能滿足不同學生的學習需求,促進所有學生共同發展,而且能為學生創造更多的交流、研討、互動的機會,使每一節課都有精彩的問題誕生,每一個向題都有精彩解決的呈現,每一個學生都有精彩展示的機會,每一個學生都有精彩過程的體驗,從而實現每一個學生的學習權。

參考文獻:

[1][3]黃志誠,等,全納教育[M].上海:上海教育出版社,2004:37,38.

[2][4][5]佐藤學.學校的挑戰一一搶組建學習共同休[M].鐘啟泉,譯.上海:華東師范大學出版社,2010:1,20,38.

責任編輯:丁偉紅

本文系江蘇省教育科學“十三五”規劃課題“小學數學‘全納共同體運行機制的實證研究”(D/2020/02/213)階段性研究成果。

收稿日期:2020-05-08

作者簡介:丁愛平,泗陽雙語實驗學校(江蘇泗陽,223700),高級教師,宿遷市名教師,宿遷市學科帶頭人,宿遷市杰出教師。