生態學視角下的競技體育創新人才開發路徑研究

黃傳婷

摘? 要:本文運用文獻資料法、專家訪談法等研究方法,以現代生態學為視角,研究競技體育創新人才發展與環境之間的關系。通過構建競技體育創新人才開發的生態學模型,從內部環境和外部環境來分析競技體育創新人才開發的影響因素,進而探討競技體育創新人才開發的有效路徑。為我國競技體育創新人才的開發提供參考和借鑒。

關鍵詞:競技體育? 創新人才? 生態學? 開發路徑

中圖分類號:G807.4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2095-2813(2020)08(c)-0216-03

Abstract: By using the methods of Literature Review, expert interview and so on, this paper studies the relationship between the development of innovative talents in competitive sports and the environment from the perspective of modern ecology. Through constructing the ecological model of the development of innovative talents in competitive sports, this paper analyzes the influencing factors of the development of innovative talents in competitive sports from the internal and external environment, and then probes into the effective path of the development of innovative talents in competitive sports. It provides reference for the development of innovative talents in competitive sport.

Key Words: Competitive sports; Innovative Talents; Ecology; Development path

21世紀是以人為本的時代,是創新的時代。中國體育需要人文精神,中國的體育理論需要創新,中華民族呼喚健康第一、人的可持續發展第一。隨著我國體育事業的深入改革,欲尋求新的突破和發展,唯有不斷創新,才能夠具有持久的生命力。體育創新活動是人力資源、財力資源、物力資源、信息資源、組織資源及科學技術知識等創新資源的有效組合與科學運作過程。本文嘗試借用現代生態學的理論和方法,以中國競技體育的可持續發展為出發點,在構建出競技體育創新人才生態學模型的基礎上,著力研究競技體育創新人才的培育、成長、實踐與環境的關系。從人才群體內部和外部環境方面分析競技體育創新人才開發的路徑,為我國競技體育創新人才的開發和儲備提供參考。

1? 概念的釋義

(1)生態學是1869年首先由德國生物學家海克爾(E.Haeckel)提出的,主要研究生物或者生物群體與其環境的關系。現代生態學已超出了純生物學的概念,在重視生命系統內部組成成分的同時,更注重系統整體性質,具有重要的科學方法論意義。

(2)創新人才是指在特定區域內,在某一方面打破舊的成規,作出突破性的創新,其自身具有創新意識、創新精神,擁有大量理論或實踐經驗的人才。

2? 競技體育創新人才生態學模型

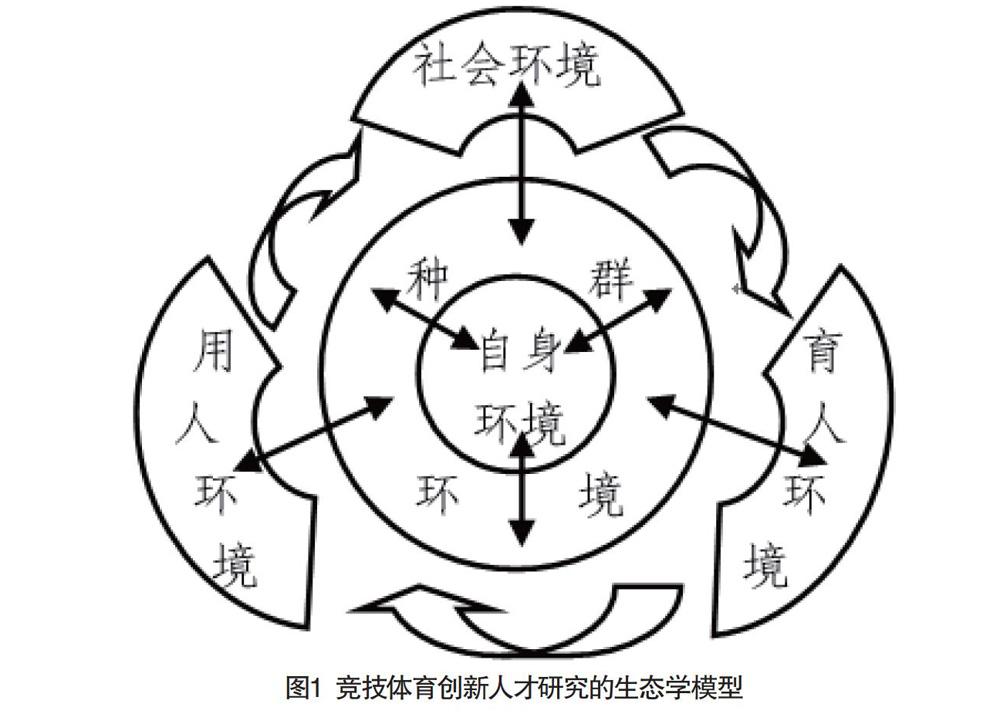

從生態學的角度來看,競技體育創新人才屬于人才生態系統中一個特殊的種群,是我國競技體育可持續發展的中堅力量,其內部環境和外部環境都會對競技體育創新產生極大的影響。意欲實現人的生命資源、能力發展與其體內生理心理環境和外部社會文化環境的和諧共處。

2.1 內部環境

2.1.1 自身環境

(1)民族精神。作為競技體育創新人才必須具有強烈的民族精神。縱觀世界體育強國的崛起,其外在因素千差萬別,但有一個共同的內在因素,就是強烈的民族精神,這是國家體育進步和振興的靈魂所在。

(2)奉獻精神。競技體育創新人才必須具有無私的奉獻精神。從競技體育的工作特點來看,它是一項體力精力高付出、勞動強度大、高成就概率低的社會勞動。

(3)工匠精神。競技體育創新人才必須具有高尚的工匠精神。工匠精神原意是指工匠對自己的產品精雕細琢,精益求精的精神理念。

2.1.2 種群環境

種群環境是競技體育創新人才種群的內部環境之一。“由于群落的發展而導致生物的發展”是生態學的一個基本規律。種群環境的結構是具有金字塔形的錐形結構,金字塔的搭建要求一定的種群數量。

2.2 外部環境

競技體育創新人才的外部環境是由育人環境、用人環境、社會環境(政治、經濟、科技)等非生物因素所構成的有機整體。用人環境是競技體育創新人才施展才能的舞臺,對創新人才開發和應用有著不可估量的作用。社會環境主要指競技體育創新人才開發的社會基礎,具體體現在政治、經濟、科技等環境的影響。政治環境主要指人才體制,經濟環境主要指宏觀經濟背景,科技環境主要指高等院校、體育科研院所等的創新氛圍。

3? 競技體育創新人才開發路徑分析

由圖1可見,根據構建的競技體育創新人才種群生態學研究模型,競技體育創新人才的開發是一個復雜的系統,從自身環境到種群環境再到外部環境,由內向外相互依存、相互影響,時刻發生著緊密的聯系。競技體育創新人才開發需要從種群的內部環境入手,逐漸擴展到外部環境。最終形成競技體育創新人才種群內部環境的強大內驅力和外部環境的和諧統一。

3.1 競技體育創新人才開發的內部環境路徑

3.1.1 以民族精神為核心,強化奉獻精神,培養工匠精神的自身環境路徑

競技體育創新人才自身環境的開發路徑要以政府以及相關機關單位為重點,從以下幾個方面進行。第一,結合時代和科技發展要求,以民族精神為核心,加強競技體育創新人才的思想政治教育,打下競技體育創新人才的高度責任感和使命感的思想基礎。第二,注重傳統文化的輻射與教化作用,強化奉獻精神,以激發競技體育創新人才秉承的“恪盡職守、樂于奉獻”的精神。第三,學習和借鑒國內外創新的先進事跡,培養競技體育創新人才的工匠精神。

3.1.2 以創新意識為核心,強化合作意識,培養競爭意識的種群環境路徑

競技體育創新人才種群的內部環境,是創新孕育與發展的溫床。創新人才種群內部的良性合作與競爭會使不同學派演變成互補模式,在促進種群內部環境和諧的同時,推進更完美地共同進化。

3.2 競技體育創新人才開發的外部環境路徑

3.2.1 競技體育創新人才開發的育人環境路徑

高等體育院校和體育科研院所是競技體育創新人才開發的重要陣地,對競技體育創新人才隊伍的培養起著決定性的作用。

3.2.2 競技體育創新人才開發的用人環境路徑

用人環境是競技體育創新人才實現其價值,發揮其才能的平臺。用人環境必須本著“人盡其才”的原則,為競技體育創新人才提供最優的工作條件。

3.2.3 競技體育創新人才開發的社會環境路徑

社會環境主要指競技體育創新人才開發的社會基礎,是進行創新的各種物質保障,是激發和保證創新工作順利進行重要條件。主要的社會環境作用因子包括政治、經濟和科技等因素。保持政治、經濟和科技環境的協調發展,是實現競技體育創新人才與社會環境互促優化的有效路徑。

政治環境主要指國家參與和制定的競技體育創新人才的政策和體制,是競技體育創新人才開發的政治基礎。政策和體制會直接影響競技體育創新人才的開發、培養和使用。國家和地方政府控制著豐富的社會資源,可以根據不同地域的資源配置情況,制定適合當地情況的競技體育創新人才開發政策,并且政府對制定人才開發和培養政策、管理機制等進行適度宏觀調控和評估,以保證形成穩定的競技體育創新人才政治環境。

經濟環境主要指宏觀經濟背景,經濟環境是競技體育創新人才開發和工作的物質基礎。因為,創新是需要大量經濟資本投入的社會活動,同時其產出又具有相當的滯后性。只有具有堅實的經濟基礎,才能保證創新的延續性。

科技環境主要指高等體育院校和體育科研院所對創新的重視程度,是技體育創新的科技基礎。高等體育院校和體育科研院所可以通過建立知識更新機制,制定培訓規劃,建立培訓基地等手段,使人才能不斷學習和掌握世界最先進的科技知識,保持創新活力。以此為競技體育創新人才營造一個充滿機遇和前途的科技環境。

4? 結語

在中國由體育大國向體育強國邁進的進程中,以創新帶動競技運動水平的提高,是當前我國發展競技體育的關鍵要素。因此,競技體育創新人才的開發就顯得尤為重要,它是一項復雜的系統工程,需要一整套完整的方法論來支持。本文在現代生態學的基礎上,構建了競技體育創新人才開發的生態學模型,并從內部環境和外部環境來分析競技體育創新人才開發的有效途徑。希望可以為我國競技體育創新人才的開發提供參考。

參考文獻

[1] 閆國慶.以生態學視角探索區域產業技術驅動優勢——評《浙江省產業技術創新生態系統研究》[J].科技資訊,2019,17(9):232,234.

[2] 向軍.我國運動訓練理論研究進展的Citespace分析[J].南京體育學院學報:自然科學版,2019,2(8):66-73.

[3] 韓慧,鄭家鯤.西方國家青少年體力活動相關研究述評——基于社會生態學視角的分析[J].體育科學,2016,36(5):62-70,77.

[4] 路鵬,蔣宏偉.中國職業競技運動人才培養模式的研究(三)——俄羅斯競技人才培養模式比較研究[J].南京體育學院學報:自然科學版,2017,16(5):65-68.

[5] 蔣宏偉,路鵬.中國職業競技運動人才培養模式的研究(一)——以網球項目為范本[J].南京體育學院學報:自然科學版,2017,16(4):54-57.

[6] 烏云娜,王曉光,張小紅.生態學領域研究生科教融合培養模式的優化對策[J].科技創新導報,2017,14(16):246-247.