高職學生轉專業的動機與誘因分析

王智威 孫欣 權欣 朱綺君

摘要:深入分析高職學生轉專業的動機和誘因是重建學生學習自信心的重要舉措。文章基于質化定性合作解釋研究方法,從13位研究對象身上收集到了豐富的研究數據。研究結果顯示,專業自身的品牌形象是吸引高職學生轉專業的重要的外部誘因之一。而專業的品牌形象建設,尤其是針對在讀學生的形象建設,是眾多高職院校專業建設忽略的一個部分。高職學生的低自我效能感在高職學生轉專業中發揮了重要作用。

關鍵詞:高職學生;轉專業;定性研究;專業品牌建設

中圖分類號:G715 ? ?文獻標識碼:A ? ?文章編號:1672-5727(2020)10-0075-06

一、問題提出

2005年,教育部《普通高等學校學生管理規定》(以下簡稱《學生管理規定》)要求各高校開展好幫助學生轉專業的工作。2017年2月,教育部又進行了修訂,明確指出高職學生如果對其他專業有興趣和專長的,可以申請轉專業,而學校方面也應該制定學生轉專業的具體辦法,并建立公平的標準。依據《學生管理規定》,各高職院校先后制定了學生轉專業的管理辦法和程序。然而,在具體處理高職學生轉專業的事務上,很多學者和一線教師都持有負面觀點和想法,認為轉專業對學校資源分配和學生管理兩個層面的負面影響大于正面,高職院校不宜宣傳鼓勵學生轉專業。例如,李雪菲列舉了高職院校轉專業所帶來的四個負面影響:導致專業間發展不平衡;影響高考公平性;增加教學管理工作難度;加重轉專業學生學習和心理壓力[1]。姚剛也認為,高職院校教學資源比本科院校更為緊張,所以學生轉專業會打亂學校原有的教學資源部署,嚴重的影響教育質量[2]。吳強甚至認為轉專業會給學生造成嚴重的厭學情緒,造成學生專業學習不適應,應該從輔導員層面上努力打消學生“轉專業”的想法[3]。

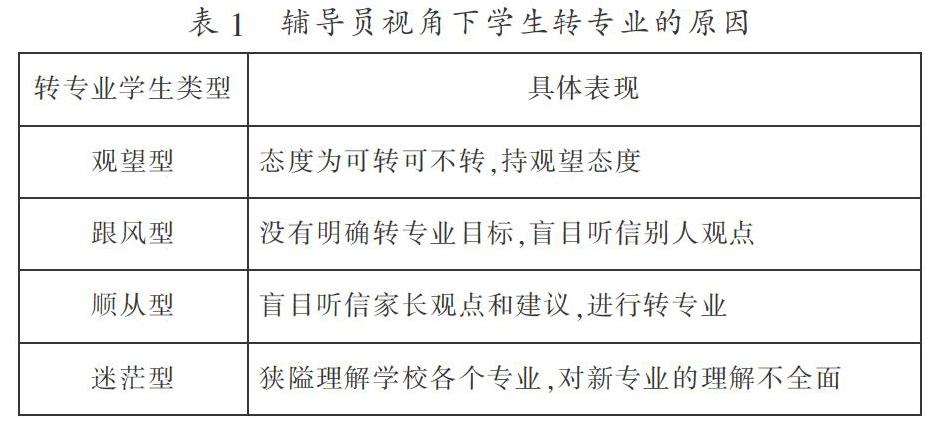

這些學者和一線教師的想法、意見、建議等代表了學校層面上的考慮和擔憂。但遺憾的是,認為學生轉專業負面大于正面影響的學者過于強調從“學校”管理層面和從“宏觀”層面上來考慮和討論問題,忽略了從“學生視角”和“微觀個體發展”的層面上去分析轉專業對學生個人的收益與風險。從管理層面上,學生轉專業的確會帶來以上學者提出的“教育資源分配緊張,影響學校下一年的招生計劃”等一系列的問題。但是,如果從教育理念的層面上分析,這種偏“宏觀性”的想法偏離了“以學生為中心”的教育原則,忽略了高職學生轉專業的動機和心理活動。此外,在為數不多的分析學生轉專業的心理活動的論文中,研究方法的科學性也相對堪憂。例如,有學者提出的“轉專業會加重學生學習的心理壓力”,在其論文里并沒有任何實證數據支撐,整個觀點的真實有效性很難令人信服。再如“轉專業給學生造成嚴重的厭學情緒”,也沒有任何數據和引用支撐。按照國內學者的分類,轉專業學生類型及具體表現基本分為以下四種(詳見表1)[4] 。

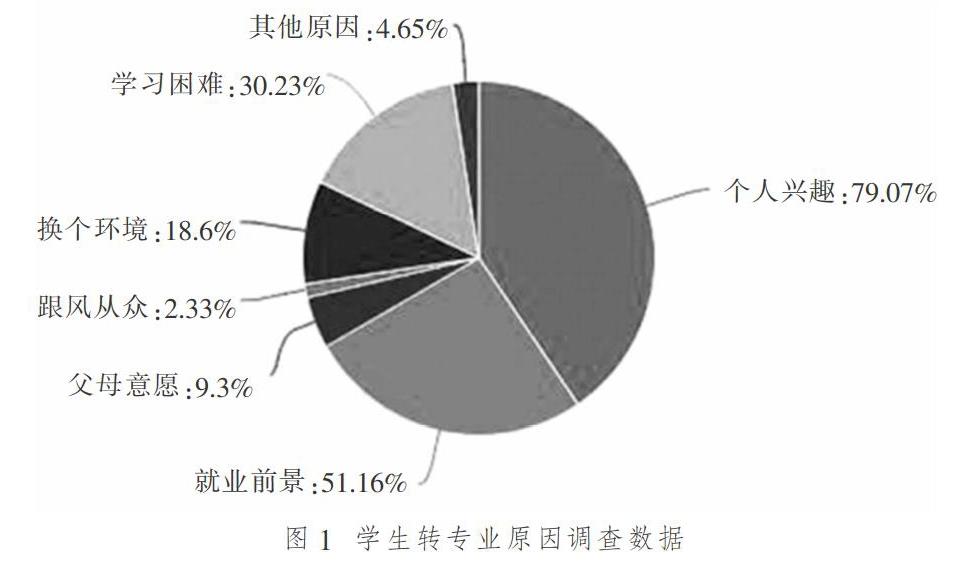

目前已有文獻中很少見到公開自己的研究樣本數量和分類依據的論文,因此影響對學生轉專業的動機分析的科學性,且預先假設了學生是沒有任何學習能力和信息收集能力的個體,但實際上,學生轉專業從想法到行動是一個過程,學生們往往有了想法之后,會更加注重收集自己感興趣的專業的信息,并以此為判斷。轉專業的過程也可視為一個學生進行主動學習、思考、信息收集處理與分析的過程[5]。為了進一步理解高職學生轉專業的動機和誘因,也有一些學者和一線教師做了量化研究和分析調查。如倪江忠、廖雪研認為誘使學生轉專業的最大的兩個原因是個人興趣(79.07%)和就業前景(51.16%)(見圖1)[6]。但是,由于文中并沒有公開所采訪人數和有效樣本,只是籠統地介紹“采取了典型院校實地發放+網絡普及發放相結合的方式進行調查”,其科學性依然成為一個嚴重的問題。

綜上所述,學者們和高職院校的一線教師在針對高職學生轉專業的動機和誘因的描述和分析中存在著以下三點嚴重的問題:一是對學生轉專業的動機判斷過于主觀,并無具體的、系統的和深入的調研與分析高職學生轉專業的真實想法和動機;二是研究方法科學性薄弱,嚴重依賴于個人經驗,或者簡單的描述性統計論述;三是分析的不夠深入,并沒有與學生心理學、組織文化學和學校管理學領域的現有主流理論建立起聯系,用心理學理論對學生的行為做深度解析。基于此,本文的研究目的就是為了在這方面進行有效探索,針對高職學生轉專業的動機和誘因建立起一個系統、綜合、深入、科學性強和以學生為中心的實證型分析樣本。根據研究目的,研究問題設計為:是什么樣的動機和因素造成了高職學生轉專業的動機和意愿。

二、理論討論

美國斯坦福大學社會科學教授阿爾伯特·班杜拉(Albert Bandura)在20世紀80年代提出了社會學習理論(Social-Learning Theory)[7] 。社會學習理論認為成人和兒童都會通過觀察他人的行為進行模仿,最后把學習到的行為轉化為自己的行為方式,并在此基礎上提出了社會學習理論的擴展性理論,即社會認知理論(Social Cognitive Theory)。社會認知理論在教育學領域,尤其是研究高職學生專業選擇的問題上是非常重要的理論,因為它提供了一個解讀高職學生行為方式的模型。這個模型強調個人選擇是在環境和個人興趣的相互作用下產生,并且強烈依賴于他人的成功案例[8] 。即高職學生如果觀察到身邊有同學通過轉換專業而獲得成功,如分數提高,或者是畢業后就業更好,或者學習壓力減少等等,會跟隨別人的成功經驗嘗試轉專業。

圖2清楚地表達了學生學習興趣、個人選擇和環境之間的交互式影響。在社會認知理論的基礎上,美國俄亥俄州立大學的心理學博士羅伯特·賴恩特(Robert Lent)、加州大學圣塔芭芭拉分校的博士史蒂文·布朗(Steven Brown)和亞利桑那里州立大學的博士蓋爾·哈克特(Gail Hackett)進一步細化、發展和討論了社會認知理論,提出了社會職業認知理論,即SCCT(Social Cognitive Career Theory)[9] 。社會職業認知理論提出:就算人們對一個學科,或者一個行業有興趣,但是如果這些有興趣的人們覺得這個行業里的某些技巧、技術學習起來有困難,或者他們評估在這個領域里晉升有難度,依然會選擇放棄。這個理論可以解釋很多學生的學習行為動機。例如,某些學生對法律學有興趣,但是成為律師和在法院工作需要經過司法考試,一部分學生認為司法考試難度較高,會選擇放棄。而在我們討論的議題里,這個理論可以解釋高職學生轉專業的心理動機。

從事高職學生轉專業研究的學者和教師忽略了對學生個體心理層面上的嚴謹分析,尤其是高職學生的心理動態的描述性分析。因此,他們的討論、經驗、結論和建議雖然在一定程度上可以提高對高職院校內轉專業學生的行為的認知,可是忽略了對學生轉專業的心理動機的描述是無法在這個領域的研究中建立起更有深度的理解。只有結合社會學習理論、社會認知理論和社會職業認知理論,我們才能對高職學生學習和專業選擇的行為模式建立起深度理解,更好的分析與把握高職學生的行為。此外,在進行研究高職學生轉專業的理論討論的時候,有兩種情況需要格外注意。首先,就是一部分高職學生的自我效能感會偏低。自我效能感(self-efficacy)是美國斯坦福大學教授阿爾伯特·班杜拉提出的一個心理學概念,即個體是否對自己的能力可以完成某事得到滿意結果的預期,這種預期會直接影響她們做事情的投入度[10] 。而自我效能受到個人成敗經驗的直接制約。部分高職學生在高考中成績表現并不理想,限制了其自我效能感發揮,這種感覺會繼續體現在高職學習生涯中。所以,當他們遇到難的專業和自己不擅長的課程,比如數學,他們選擇退縮和放棄的可能性大大增強;其次,現在高職學生的成長環境是信息轟炸式環境,他們可以快速地瀏覽到各種信息。所以,高職學生對專業的了解方式和途徑很多,并不像20年前的學生,只能從教師和家長的口中了解專業就業前景和未來發展方向。他們現在可以在百度上搜索答案,可以在社交媒體“知乎”網站上提問,可以輕松地通過社交軟件比如“陌陌”上找到某個自己感興趣領域的研究生、博士生直接詢問。所以,在討論高職學生轉專業動機的時候,需要考慮到個體信息接受和判斷。

三、研究設計

(一)研究方法

這篇研究報告的問題設定決定了這篇論文采用定性研究方法更為合適。選擇定性研究方法的理由有三:一是對應簡單的數理統計報告,定性研究更適合幫助學者們建立起綜合的、系統的和深入的針對社會現象的理解[11] ;二是這篇論文研究的對象是學生,而定性分析中的解釋型研究方法就是針對某一特定群體,比如學生群體,展開數據收集。整個編碼轉譯的過程是研究人員和研究對象共同完成。這種合作方式收集的數據優勢在于,既保留了研究對象自己的認知,又加入了專業學者解釋性的翻譯,最終使得研究結果的科學性和精確性得以保證;三是定性研究更適合此項研究的原因是數據的信息量保證。之前討論與分析過,少部分的學者使用了數字量化的方法去研究高職學生轉專業的原因,但是無論從深度、研究結果,還是從討論和發現上,都差強人意。研究結果不如意的原因之一就是量化研究方法無法得到大量信息,也無法深入了解到高職學生的心理活動。定性研究法可以幫助獲得大量的非數字化信息,研究對象的語音、聲調、表情、肢體動作都會被記錄成為研究數據進行分析[12]。這種全面化的、深入的研究方法,跟此項研究主題匹配度更高。

當定性研究被確定以后,研究人員針對定性研究方法內的各種研究方法進行篩選,最后決定采取合作說明解釋型研究方法。合作說明解釋研究型研究分析報告一般由4~5位研究人員共同承擔,分別對原始數據進行獨立的編碼,然后交換各種編碼結果后進行討論。

(二)研究對象

根據研究問題,研究對象被判定為至少轉過一次專業的高職在讀學生。在研究樣本數量的選取上,美國社會科學家史密斯(Smith)、弗勞爾(Flowers)和拉爾金(Larkin)建議博士級別的研究樣本最好不要超過10個人。這是因為定性研究往往依賴于深度訪問而造成記錄數據量過大,數據量過大會造成對整個研究的負面影響大于正面影響[13] 。但是,由于此研究是國內第一次使用合作型說明解釋定性研究去研究高職學生的轉專業意向,所以調查研究人員經過內部討論和外部聽取其他精通質化研究方法的學者的意見,最終決定選取13名學生作為研究樣本。多增加了3個研究樣本的目的是增加在這個特定的研究議題上的科學性。這13名高職學生必須滿足2個條件:第一,超過18歲,既法定成年人;第二,必須已經轉過一次專業。

由于第一研究人是深圳職業技術學院的專任教師,所以人員采取滾雪球方式選取。傳播工程學院是深圳職業技術學院最受轉專業學生歡迎的學院。2018—2019年學年,共有超過100人從深圳職業技術學院的其他分院,比如生化分院轉去傳播工程分院,所以,很快有超過13人報名。參加研究的學生都學習了參加此研究的目的和意義,也明白為了保護他們的隱私,所有研究參與者的名字都會被匿名。他們的名字會被顏色所取代。所有研究數據都會得到嚴格保密。13名究參與學生的資料見表2。

(三)數據采集

整個數據采集是用半開放式的結構、開放式的問題為主導的面對面深度訪談構成。為了確保其數據的準確性,所有采訪都有錄音。采訪的語言全部是由普通話完成。盡管研究人員想把整個采訪時間控制在45~60分鐘以內,但是由于個別研究對象對轉專業的理由傾訴欲望很強烈,實際情況是采訪的時間跨度在39~72分鐘之間。整個研究采集過程用了大概一個月時間。預定的是盡量在學校教室內完成采訪,但是由于寒假來臨,學校封閉了部分教學樓,所以大部分的采訪是在星巴克和Costa等咖啡廳完成的。

(四)數據分析

在拿到原始數據后,由研究人員整理、編輯、注釋和校對,形成可以分析的網絡版書面性材料,然后再加密發給北京的清華大學心理學博士生孫欣和美國佛羅里達州諾瓦東南大學的博士生權欣。孫欣和權欣都在社會科學領域,并且系統地接受過定性研究方法的學術訓練,有獨立分析質化數據的經驗。第一輪數據分析是3名研究人員分別在北京、深圳和美國的佛羅里達州獨立完成。當獨立編碼翻譯完成后,3名研究人員開始進入網絡討論階段。在這個階段,最主要確定的是3組不同編碼的異同處。當對不同主題是否可以歸屬于超級主題產生重大異議時,3名研究人員會重新解釋、討論、比較、運用語義學翻譯和內容分析重新確定主題。比如研究人員曾經對主題中的“技能增長”是否可以歸屬于另一主題“就業熱度”產生過反復的討論。這樣合作性解釋說明的研究方法,極大程度上避免了某個研究人員形成過于主觀的看法,從而進一步保證了研究結果的科學性、客觀性、精確性和有效性。

(五)研究結果

整個研究的時間跨度約為6個星期,最終有13名研究對象參與到研究中來和研究員進行了面對面的、開放式的問題引導的、半結構式的訪談,貢獻了他們選擇的經驗、動機、思考和其他關聯性誘因。整個研究的對話產生了270頁的電子文本對話記錄(包括他們的音調、語氣和必要的肢體性語言動作)。通過用合作說明解釋型的定性研究法對這些研究數據進行分析,最終形成了6項母主題。針對研究問題,什么樣的因素造成了高職學生轉專業的動機,6項母主題可以劃分為兩類來回答這個問題:即內部因素和外部因素。內部因素有3個主題,包括學習難度;技能增長;個人興趣。外部因素也有3個主題,分別為:家人及友人建議;專業就業熱度;專業自身品牌和形象的吸引。圖3可以直觀幫助我們理解研究結果。

四、建議

此次研究結果具有重要參考意義,之前對高職學生轉專業的原因和動機分析的研究成果忽略了高職學生在入學后還是會不斷地接收和對比各種不同專業的信息,也根據收集來的信息,再次對自己的學習目標和未來規劃做出相應調整,成為他們調整學習目標和職業發展最重要依據之一。

(一)加強專業品牌形象構建

深圳職業技術學院傳播工程學院在加強專業品牌形象構建上做得非常成功。據受訪者反饋,傳播工程學院不僅有學院和專業的校園公眾號,比如深職院傳播工程學院和深職院傳播與策劃專業公眾號,還有自己的抖音平臺。因此,其他專業的高職學生在大一就可以通過各種年輕人比較流行的媒體平臺去了解傳播工程學院,對傳播學院的各種不同信息進行收集。這種了解不局限于學生畢業后的就業方向,也有課程設置,還包括學生娛樂活動。受訪者之一認為“通過校園公眾號的文章發現,傳播工程學院的老師們看上去都專業度很強的樣子,而傳播工程學院的學生形象給我個人的感覺也是會更加的活潑、學習氛圍更加的輕松和愉快,學生們的顏值也更加高,所以我覺得這里更加適合我自己”。

(二)構建差異化的品牌形象

高職專業的品牌和形象的建立有不同層次,包括在企業面前所樹立的形象和針對社會評價所建立的形象。這兩個層面都是學校層面相對比較重視的品牌建設,使得畢業生可以“同行認可,社會肯定”。對本校學生而言,學校內部不同的專業品牌和形象也是重要的。但是這種重要性往往是會被很多教師和學校領導所忽略。而深圳職業技術學院傳播工程學院算是一個特例。數據分析結果表明,傳播工程學院下屬幾個專業成功塑造了良好的、以學生為中心的、健康的、積極的專業形象。當其他專業的高職學生接收了這些正面信息之后,根據這些信息,開始調整自己的學習目標。這也解釋了為什么傳播工程學院的來自其他專業學生的轉入率連續三年位列深圳職業技術學院之首。

(三)充分利用新媒體宣傳平臺

研究結果也給了高職院校其他專業的教師和負責人相關啟示。如果冷門的專業想讓自己的專業變得更加的吸引學生,留住學生,也需要加強自身的校內宣傳和形象品牌建設。教師和輔導員們需要去了解學生們喜歡用的、流行的媒體軟件,也需要了解年輕人聚集的媒體平臺,然后在上面介紹與宣傳本專業的優勢,就業前景、課程設置與社團活動等內容。當然,傳播工程學院幾個專業的高轉學率,不能完全歸因于專業和二級學院的宣傳和介紹。在外因上,值得討論的還有新媒體的就業熱度。整個新媒體行業現在在我國是處于快速發展期,同時也是國家政策扶持重點產業[14] 。所以這種大環境下的市場就業熱度的上漲,也會對高職學生產生巨大的吸引力。因此建議某些高職學院可以因勢利導,利用媒體專業的熱度,開展和調整一些媒體相關類的課程。這些課程會對一些對傳播學有興趣或者未來想從事傳播領域相關職業的高職學生產生積極作用。

(四)學生存在專業學習畏懼感

研究結果表明,學習難度是學生轉專業的重要誘發性因素之一。為了降低部分課程的學習難度,很多高職學生每年從工科、理科、醫學的專業轉學去社會科學和人文科學專業。這個現象可以根據之前文獻綜述里討論過的社會職業認知理論(SCCT)來解釋,即部分高職理科生、工科生在遇到有學習難度的科目的時候,不想努力,也不想嘗試,而想直接去更簡單的專業,以求避開這些科目。對于有這種心理的學生來說,重新建立起學習自信心是第一步。而建立起學習自信心是一個漫長的過程,根據個體受性不同,有些學生需要1~2年,有些則需要更久。而高職課程學習只有3年時間,與高等本科教育的四年對比起來,其實這種短時間內的學習系統,更不利于高職學生重建學習自信心。以現階段的實際情況來看,如果難度相對比較高的工科和理科專業,只能通過在第一學年盡量降低課程難度來幫助建立學生自信,使得學生提高自我效能力。

綜上所述,盡管論文采用了科學和嚴謹的研究方法,但是也無可避免地面臨著一些問題。首先研究樣本高度同質化問題。所有研究參與者都是來源于廣東省深圳市的深圳職業技術學院傳播工程分院的下屬專業,那么,研究結果是否可以推廣到其他地區尚有待考證。其次,不同專業學生轉學動機的差異性也是一個問題。這次參加研究的樣本來源絕大多數屬于理工科轉入社會科學的學生群體,那么文科和社會科學學生的轉學去理工學科動機是否會和這次研究結果產生偏差也需要進一步研究論證。鑒于此次研究成果的局限性,我們建議,教育學者、社會科學研究人員和一線的教育工作者在未來的研究中應該從不同方面來填補這個領域的其他認知。比如,高職的理工科專業的學生轉學動機和社會科學和人文學專業的學生轉學動機的相似性與區別性。再如,根據這次研究證明出的學生因自我效能低而選擇的逃避難學科目的轉專業策略,是否有良好的解決方案。

參考文獻:

[1]李雪菲.高職院校學生轉專業現象的分析與思考——以浙江工貿職業技術學院為例[J].浙江工貿職業技術學院學報,2014(4):32-35.

[2]姚剛.高職院校學生轉專業的現狀及對策探究[J].河南教育(高教),2013(6):30.

[3]吳強.輔導員在高職院校新生轉專業中的作用分析[J].安徽水利水電職業技術學院學報,2016(4):69-72.

[4]劉婧,張翔,杜娟.輔導員視角下新辦高職院校學生轉專業的原因及對策探討[J].西部素質教育,2019(3):213-214.

[5]WANG Z, HE Z, FU Z. What factors influence Chinese students to choose master programs in JMC: An phenomenological study[J]. The Qualitative Report, 2019(3).

[6]倪江忠,廖雪妍.高職院校全面放開轉專業可行性調查研究——以廣東省為例[J].科技風,2019(1):32,40.

[7]HENRY P S, CHARLES C M. Social learning theory[J].Journal of Organizational Behavior Management, 2018(3):4,55-63.

[8]BANDRUA A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory[M]. Englewood Cliffs, N,J.: Prentice-Hall,1986.

[9]LENT R W, S D BROWN, G HACKETT. Career development from a social cognitive perspective[M]. San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc,1996.

[10]BANDURA A. Self-Efficacy: The exercise of control[M]. New York, NY: W. H. Freeman,1997.

[11]GIVEN L M. The sage encyclopedia of qualitative research methods[M]. New York, NY: Sage Publications,2008.

[12-13]SMITH J A, FLOWERS P, LERKIN M. Interpretative phenomenological analysis: Theory method and research[M]. Los Angeles, CA:Sage,2009.

[14]中國報告網.2018年中國文化傳媒行業分析報告—市場運營態勢與發展前景研究[EB/OL].[2020-01-22].http://baogao.chinabaogao.com/yingshidongman/361038361038.html.

(責任編輯:劉東菊)