三維導向:班本勞動課程設計與實施

石春紅

[摘要] 班本勞動課程,凸顯班級的主體作用,是學科課程體系的一部分。班本勞動課程建設重在強化“三個導向”:強化“價值引領”導向,明晰班本勞動課程目標;強化“整合實踐”導向,構建班本勞動課程形態;強化“主題驅動”導向,彰顯班本勞動課程特性。如此,不僅豐富了學生的課余生活,更讓學生了解了人與自然的關系,增強了中華傳統文化的自信,助力他們成為完整的全面發展的人。

[關鍵詞] 班本課程;傳統文化;立德樹人;素養導向

今年3月,中共中央國務院《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》中明確指出:學校要開齊開足勞動教育課程。勞動教育不僅僅是做家務活,在新時代更有著深刻的內涵,它和德育、智育、體育、美育一起肩負著育人的使命。多年來,筆者一直把勞動教育作為班級建設的重要組成部分。每周三無家庭作業日,學生便傾心學習一項生活技能;每年的“五一”勞動周,班級也會開展系列活動:疊衣服、縫沙包、廚藝比拼等。這些豐富的活動,旨在讓學生立在課程的中央,進入勞動的情境,讓勞動教育不僅致力于勞動觀念的培植,更重要的是教會學生如何在勞動中體驗到生活的樂趣,成為一個全面發展的人。

一、強化“價值引領”導向,明晰班本勞動課程目標

班本課程,是《課程綱要》賦予教師的基本職責,是自下而上生長起來的,凸顯了班級的主體作用,是學科課程體系的一部分,彰顯著教師的課程設計力。課程設計離不開對知識觀的探討,班本勞動課程也不例外。既要從學生的興趣和需求出發,也要依據學生學習的素養點和生長點。所以,設計勞動課程時既要以目標為指引,又要梳理漸進的、多元的活動主題,通過整合多樣的活動來架構和形成課程內容。

以小學班級中草藥種植課程為例,2020年這場突如其來的疫情,讓教師和學生深深體認到中草藥的神奇力量,聯想到教室門前閑置的綠化帶,設想把種植中草藥作為疫情之后創新勞動課程的內容之一。為此,筆者做了一個小調查。調查結果表明:93.5%的孩子對中草藥種植課程特別感興趣,其中希望以講解和實踐相結合的方式上課的孩子占98.2%,但能寫出三種中草藥名字的孩子占比只有37.9%。由此可見,讓中醫文化走進校園、走近孩子顯得尤為重要和迫切。

課程研發,往往能激發學生的興趣,喚醒他們探究的欲望。通過民主評議,石斛成為我們的種植對象。圍繞石斛的專題學習拉開了帷幕,學生們在查閱石斛資料、認真閱讀分析的基礎上,重點研究其中的一部分。同一主題的學生自主結成聯盟,小組合作,進行深入探究。有的重點研究石斛的外形特征、花期時長;有的研究石斛的生長環境和蟲害防治;有的研究石斛的保健和藥用功效;有的研究不同環境中的石斛發展史。各組最終以圖片和文字的形式呈現資料整理。

這樣的學習并不是畫地為牢,我們通過探究式學習來分析、建構課程。以小組組團,培養團隊合作以及解決問題的技能與素養。各小組成員分享成果,在互相學習的同時,進行二次資料補充,然后加上目錄,整理成冊,這就是《石斛種植課程指導手冊》——由學生自主編寫的小書。它成為種植課程的理論指導以及孩子們思維、行動的支點。孩子們變身為班級課程的設計者、建設者,真正的開發者。

我們還設計了一個“尋名”活動——給石斛種植課程取個響亮而有意蘊的名字。經過討論,我們選擇“綠手指”作為課程名稱,希望借此機會,讓每一個孩子擁有一個神奇的綠手指,從而讓勞動課程回歸育人的原點。這一過程,不僅是對課程的理解,也是課程文化的建構過程。班本勞動課程的建設是有目的的,不是隨意的;是有預設的,但又是生成的,它最終指向的是立德樹人。

二、強化“整合實踐”導向,構建班本勞動課程形態

勞動課程設計不是孤立的一次,而是一系列、一盤棋、一體化。勞動主題不僅要聯系學生實際,也要關注校園動態。在體現學生立場并指向問題解決的同時,老師要充分認識兒童身心發展的特點,并遵循這樣的規律。

我們首先成立了種植籌備組,五名家長志愿者特地帶領孩子們去長江藥物園實地考察。一周的時間,設計規劃組、園地整理組、中草藥購買組、后勤保障組、藥物名片組應時而生,家長和孩子們一起鋤草、松土、打塘、鋪草坪,然后種上石斛,并輔以葡萄、荷花等植物點綴。綠手指課程項目引起孩子們的熱切關注,也成為校園里一道亮麗的風景線。

眾所周知,幾乎所有的勞動都具有復雜性和系統性,完成任何一項勞動都需要能力和經驗的積累。像種植石斛,看似很簡單,其實整個過程也是由無數個細節構成。用絲帶捆綁在樹樁上,配上遮陽網,每天給它澆水,以保持土壤的濕潤。科學老師發現我們種植的地方有陽光直射,協助孩子們在沒有陽光的地方也栽上了同樣多的石斛……這樣的集體勞動,讓家長也成為勞動課程的參與者,既拉近了家校關系,又有利于幫助孩子養成了合作的意識、有條理的思維、科學嚴謹的做事風格,從而積累勞動體驗,享受成長的美好。

“綠手指”課程,是國家課程與班級課程的適度跨界整合,它打開學科之門,讓學生成為交界的對話者,讓科學精神與班級文化緊密結合,從而培養學生整體性思維、綜合性素養。同時,我們努力加強勞動教育與其他學科知識的相互轉化,生成了一個個適合的主題。在這些主題的統領下,課程活動不僅內容豐富,還體現了清晰的研究思路、明確的勞動目標。比如,在花架搭建時,引導孩子利用三角形最穩定的原理,科學地進行材料選擇、組裝,這里就對數學、科學、美學、勞動進行了整合;“我的觀察日記”活動主題,有機地將科學、語文、美術、中醫學等學科知識內容融合起來,學生在種植、養護、記載、圖畫示意等活動中感受生命的奇妙,感受嘗試帶來的快樂。再輔以拓展性課程,匹配以綜合實踐活動,使教師和學生能夠以整合的方式在各學科之間建立聯系,創生出新的學習意義。

開展勞動教育,不僅要讓孩子們懂得幸福生活建立在辛勤勞動之上的,還要讓教育回歸到實際的勞動實踐。正如陶行知先生所言:“一切課程都是生活,一切生活都是課程。”班本勞動課程的研發,說到底來自學生生活,其目的就是為了豐富滿足學生多元學習的需要,促進學生全面而有個性的發展。

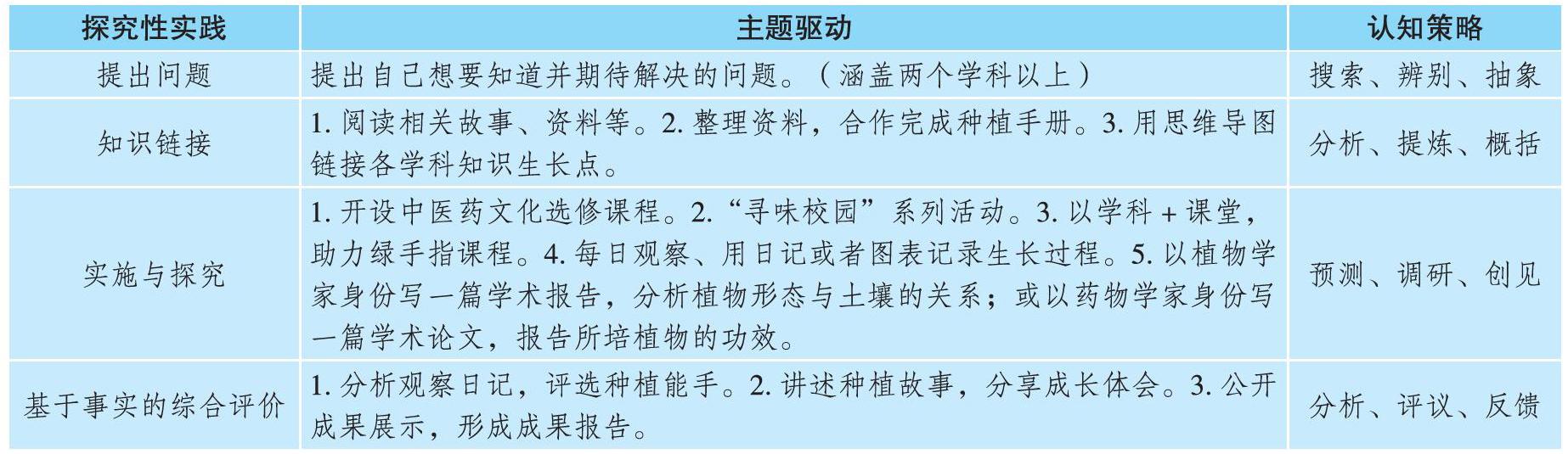

三、強化“主題驅動”導向,彰顯班本勞動課程特性

“綠手指”課程不是拼盤,而是以主題驅動為探究的核心,打破學科界限,將分散的學習內容整合成一盒“黏合劑”,以滿足兒童全面發展的需要。

1.增強活動性

為了幫助孩子們認識中草藥對生活的影響,我們努力通過豐富多彩的實踐活動,讓孩子們在知識講座中,在實地采訪中,在親身體驗中,在成果分享中生成活動智慧,生長對中國傳統文化的興趣。比如,“尋味校園”要求孩子們找出校園里的中草藥,孩子們對照《本草綱目》(彩色圖鑒),在校園里進行大搜索,居然找到了“雞血藤”“薄荷”“魚腥草”“半夏”等100多種草藥。我們對常見的草藥進行分類,為它們制作了名片,并舉行了一次班級茶飲活動。特別有意思的是又生發了一個研究主題“為石斛找朋友”,旨在石斛地里再種點小藥草。童心是最美好的,為了讓石斛不寂寞,孩子們又進行了新的探索。由此可見,真實情境中的主題活動更需要堅守實踐性,也只有實踐才能培養出真人。

2.凸顯綜合性

班本勞動課程,它不是為分數服務的,而是超越學科的,所以課程的設計要引導學生生成創造性思維,培育創新精神。比如“以植物學家身份寫一篇學術報告,分析植物形態與土壤的關系;或以藥物學家身份寫一篇學術論文,報告所培植物的功效”。這樣的任務驅動實際上就是主題研究,促進了孩子們的深度學習,甚至是創造性學習。杜威曾經指出:知識性學科可能無助于發展智慧。孩子變換身份的研究,讓他們發現更多的小課題,衍生了“土壤濕度對石斛的影響研究”“石斛可以做哪些美食?”“石斛與葡萄可以嫁接嗎?”“石斛花與葉的療效比較”等研究,他們自由組隊、自行觀察、自動記錄、自主學習、自我思考。研究的過程就是生長的過程,他們學習思維、學習判斷、學習評價,正是這樣任務驅動下的“主題綜合學習”讓孩子們走向了跨界,繼而走向了創新。

3.深化耦合性

班本勞動課程是班級文化土壤生長起來的,它應該融合在學校課程體系之中,與其他課程一起,與學校德育、特色活動有機結合,形成育人合力。我校“草本小學園”蓬蓬勃勃,拓展了綠手指課程自由呼吸的空間,推動了班級特色、班級文化的發展。

鏡頭一:午后,一個一年級的小女生在本草小學園里,對著一群開得正旺的芍藥花,踮起腳尖,翩翩起舞。路過的孩子悄然注視著她,慢慢放輕了腳步。

鏡頭二:上課鈴響了,一個男生沖到了教室門前的石斛園邊,一個飛身,躍上了園邊的石欄,正要縱身,猛然收住腳,不好意思地舌頭一伸,跳了下來,繞回去從路上走回教室。而原先從門前綠化帶越欄而過是他的常態。

鏡頭三:春雷,微雨。石斛園地家長志愿者和孩子們正在給葡萄搭架、給睡蓮換水,葡萄藤長得太快了,得讓它有桿往上爬。大家對著最上面的木條固定犯了愁,這時校長路過,他二話沒說,到后勤組扛來了梯子,爬上去搞定。

人的道德發展,是人、社會、行為三者交互作用的結果,而觀察和親歷學習則是態度和品德形成的主要方式。班本勞動課程,顯然讓孩子們發現了美好,也學會了美好。像這樣的無數小鏡頭,終將匯聚成勞動課程的大故事。這是一種浸潤,也是一種感悟;是孩子們與生活的耦合,更是無論多少次的班會都沒法達到的效果,必將影響孩子一生的發展。

實踐證明,優化班本勞動課程,不僅豐富了學生的課余生活,更讓他們了解了人與自然的關系,增強了中華傳統文化的自信,助力他們成為完整的全面發展的人。這不是老師和家長講出來的,是他們自己做出來的,他們是真正的課程建設者。

“未來不是我們要去的遠方,而是我們正在創造的路上。”優化班本勞動課程,我們會一直走在研究和實踐的路上。

[參考文獻]

[1]陳丹琳.做新時代的生命牧者[J].中小學德育,2019(5):67-69.

[2]夏雪梅.項目式學習設計[M].北京:教育科學出版社,2019:053-057.

[3]梁營章.清華附小觀光教育“四步走”[J].中國德育,2016(23):34-36.