粵港澳大灣區視域下珠三角對外貿易跨文化交際人才需求分析

熊璐 全小燕 李文勇

[摘 要]粵港澳大灣區是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,在國家發展大局中具有重要戰略地位。隨著粵港澳大灣區建設的不斷推進,對于具備跨文化交際能力的經貿人才需求也在不斷上升,高校培養跨文化交際能力的外貿人才能為大灣區的發展提供“源動力”。基于需求分析理論,采用調查問卷的研究方法,分析珠三角對外貿易跨文化交際人才的需求情況,探索經貿領域職業型跨文化交際的人才培養模式。

[關鍵詞]對外貿易;職業型; 跨文化交際人才;需求分析

[中圖分類號] F740 ? ? ? ? ? ? [文獻標識碼] A ? ? ? ? ? ? [文章編號] 2095-3283(2020)10-0072-05

A Need Analysis for Cross-cultural Communication Talents in Foreign Trade in Pearl River Delta from the Perspective of Guangdong-Hong Kong-Macau Bay Area---Based on Huali College Guangdong University of Technology

Xiong Lu ? ?Quan Xiaoyan ? ?Li Wenyong

(Huali College, Guangdong University of Technology, Guangzhou Guangdong 511325)

Abstract: The Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area is one of the regions with the highest degree of openness and strongest economic vitality in China , and has an important strategic position in the overall situation of national development. With the advancement of the construction of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, the demand for economic and trade talents with cross-cultural communication capabilities is also rising. Colleges and universities can cultivate cross-cultural communication talents for foreign trade to provide "source power" for the development of the Greater Bay Area. Based on the theory of need analysis, this article uses a questionnaire research method to conduct a survey on the senior students majored in international economics and trade, analyzing the need for cross-cultural communication talents in the foreign trade of the Pearl River Delta, and explores the suitable training model for vocational cross-cultural communication talents in the economic and trade field.

Key Words: Foreign Trade; Vocational; Cross-cultural Communication Talents; Need Analysis

一、引言

2010年頒布實施的《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020)》明確提出,為“提高我國教育國際化水平,適應國家經濟社會對外開放的要求”,必須要“培養大批具有國際視野、通曉國際規則、能夠參與國際事務與國際競爭的國際化人才”; 2019年2月中共中央和國務院發布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,因此在當前中國高等教育改革和發展的形勢下,開展針對大學生的跨文化交際能力研究,培養符合跨文化需求的國際人才是國家經濟社會對外開放的需求,也是推動粵港澳大灣區建設的務實選擇。

二、需求分析理論

需求分析理論是指通過內省、訪談、觀察和問卷等手段對需求進行研究的方法(陳冰冰,2010),最初應用于ESP。其本質是發現需求與現實之間的差距,進而設法縮小、彌補差距。國外學者對需求分析理論研究與探索已有三十余載,一般認為完善的需求分析模型包括“目前情景分析”和“目標情景分析”(Robinson, 1991:8-9)目前情景是指學習者學習ESP之前已有的語言水平及對下一階段學習的需求與期待,而目標情景是指未來工作環境對學習者的要求及學習者對這種要求持有的態度(史興松, 2014)。

國內學者大都將需求分析劃分為個人需求和社會需求,個人需求分析側重目前情景分析,社會需求分析側重目標情景分析,其中以學生及教師為研究對象的目前情景分析在國內占主導(如蔡基剛、陳寧陽,2013;俞建耀, 2014),而以具體工作環境的實際需求為研究對象的目標情景分析較少。本文以珠三角對外貿易企業和廣東工業大學華立學院的大四實習生為調查對象,探討職業型跨文化交際人才的需求,是對廣義經貿外語人才社會需求的有益探索。

三、研究設計

廣東工業大學華立學院始建于2001年,自建校就開始招收國際經濟與貿易專業學生,近幾年來學生就業率均超過98%。從就業情況看,大部分學生都珠三角從事經貿類工作。鑒于此,本研究結合應用型院校性質,以廣東工業大學華立學院2016級國際經濟與貿易專業的大四實習學生為研究對象(實習學生的實習單位基本上都是通過網絡招聘和現場招聘的方式獲得,也有部分學生是被派往學校的實習基地實習),分析珠三角對外貿易跨文化交際人才的需求情況,探索適合我院的經貿領域跨文化交際職業型的人才培養模式。

(一)研究問題

1. 通過問卷調查,數據分析等方式,分析在粵港澳大灣區建設背景下珠三角對外貿易企業跨文化交際人才的需求類型及標準。

2. 基于珠三角對外貿易對跨文化交際人才的需求類型及標準的分析,以貿易型的工作崗位為導向,提出對我院跨文化交際人才培養模式的建議。

(二)研究對象

本次調查的對象為在珠三角實習的廣東工業大學華立學院2016級國際經濟與貿易專業的大四實習學生,問卷通過微信平臺向實習生發放,調查從2019年9月開始到2020年1月結束,即在學生實習了一個學期之后,學生根據用人單位的面試要求及實習實踐填寫問卷,具有一定的效度。共發放問卷156份,收回156份,有效問卷150份,問卷有效率為96.15%,取得了寶貴的一手資料。

(三)研究方法及步驟

對問卷進行描述性統計分析,根據跨文化交際能力培養模型的內涵層面(顧曉樂,2017)編制了調查問卷,問卷分為“基本信息”(實習單位所在行業及性質、實習生的崗位類別)、“知識”( 語言知識、專業知識及文化知識)、“技能”(通用技能、專業技能和跨文化交際能力),態度主要靠知識和技能促成,三個部分共12道題(5道單選題,7道多選題),力求從不同角度調查實習單位對國貿人才的需求情況。

(四)研究結果及討論

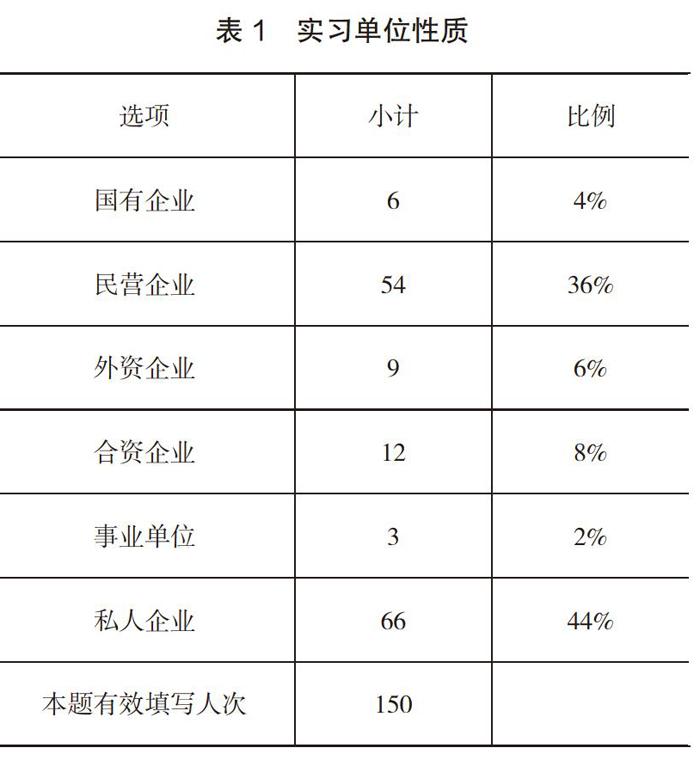

1. 實習單位性質、行業分類及實習生的崗位類別

用人單位的性質分類參照招聘網站的劃分標準(我院實習大部分是通過招聘網站找到實習單位),行業分類參考國家行業分類標準(史興松,程霞 2019)。從150名實習生應聘的實習單位性質來看,私人企業占據44%,民營企業占據36%,國有企業、外資企業、合資企業均在5%左右,事業單位最少。在這150家實習單位中,商務服務業占35.33%,制造業占24%,互聯網行業占19.33%,物流業占6.67%,剩余少數為教育培訓業、金融業、文化服務業。在150名實習生中,有69人在外貿員崗位實習,占總人數的45.82%,有21人在跨境電商崗位實習,占總人數的14%,有22.33%的同學選了“其它”,具體情況有待進一步調查。初步統計表明,國貿專業學生擇業范圍廣,但大部人選擇進出口外貿企業及跨境電商公司,所在實習單位性質多為私人企業,行業為傳統的制造業及新興的商務服務業。這與我院貿易型工作崗位為導向的人才培養模式相吻合,及職業型的人才培養模式相匹配,也適應了珠三角傳統制造產業及新興商貿服務產業相結合產業模式人才需求。

2. 學歷要求

實習單位在招聘同一崗位的學歷標準,本科為62%,大專為28%,基本沒有企業要求實習生的學歷為研究生或以上。說明用人單位較青睞的是掌握國貿理論知識,商務實踐能力強的應用型人才。

3. 語言知識與技能

語言知識與技能要求主要體現在相關證書和英語應用能力要求兩個方面。62.67%的企業要求實習生有CET-4證書,8.67%企業要求實習生有CET-6證書,沒有企業提及對BEC初級及BEC中級的要求,28.67%的企業未提及任何要求。這表明,CET證書在整個就業市場仍然具有較高的認可度。由于我院學生的實習范圍大多集中在私人企業和民營企業,所以實習單位對BEC這種外企認可度較高的證書鮮有要求。未提及任何要求的,可能是實習單位更看重實習生的實際英語應用能力及綜合素質,這一點待以后相關研究加以求證。

從實習單位對國貿人才的英語應用能力來看,47.33%的實習單位要求實習生能夠熟悉商務英語信函寫作,郵件溝通流暢;43.33%的企業需要招聘人員能夠口語流利,能獨立與國外客商進行交流,21.33%的企業需要招聘人員能進行商務文書翻譯,說明用人單位對實習生的書面及口頭交流都很重視。

4. 企業對于專業技能與通用商貿技能的要求

從數據可以看出,市場營銷能力是實習學生認為實習單位最希望他們具備的,有68.82%的企業希望實習生具備這項專業技能,其次是熟悉外貿流程,有45.16%企業希望實習生具備這項技能,用人單位對其他專業技能也都有一定的要求。對于通用的商貿技能,58.06%的用人單位最看重的是辦公文秘技能,37.63%的用人單位對商貿禮儀提出要求,在大數據背景下,用人單位也很看重員工的信息調研能力,30.11%用人單位提出了這方面的要求。這說明為滿足社會需求,國貿專業的教學不能僅僅停留在對專業知識的講解,而應該引導學生廣泛學習通用商務知識,熟練掌握解決實際商務問題的知識和技能。

5. 跨文化交際能力和其他素養(這項數據較高,說明大部分企業對員工都有跨文化交際能力的要求)

就對外貿易這種跨文化交際活動而言,商貿人員是貿易雙方的溝通橋梁,因此,商貿人員須了解貿易雙方的文化、風俗習慣、交際策略等因素,才能促進商務活動的有效進行。從調查數據可知,67.74%的用人單位看重實習生的談判協調能力,38.71%的企業強調適應國外客商文化的能力,這項數據高于強調能用英語表達本土文化的能力,這跟我國的對外貿易企業大部分以出口導向有關,也從另一方面反映出了語言文化生態不平衡的問題。

實習生認為用人單位對“責任心、團隊合作、溝通能力、服務意識、應變能力”等其他職業素養都有明確的要求:92.47%的實習單位要求實習生“責任心強”,84.95%的實習單位要求具有“團隊合作能力”,80.65%的實習單位要求具有“溝通能力”,75.27%的實習單位要求具有“服務意識”,75.27%的實習單位要求具有“應變能力”。說明實習單位非常看重實習生的其他綜合素養。

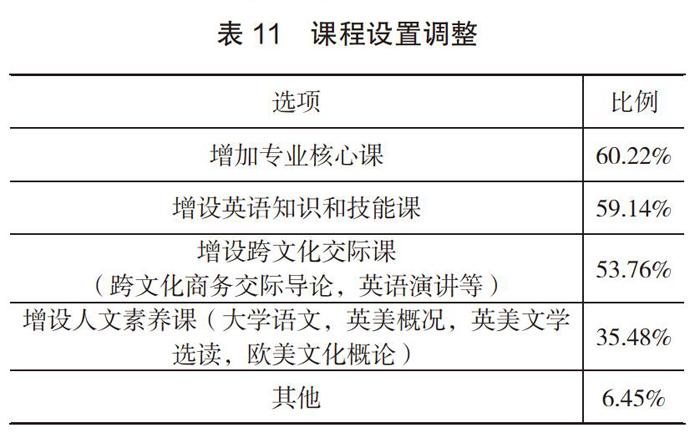

6. 課程設置方面的調整

實習生經歷了半年的實習之后,根據企業對人才需求的標準,認為學院應該在課程方面做出調整,其按比例大小依次為,增加專業核心課(60.22%)、增設英語知識和技能課(59.14%)、增設跨文化交際課(53.76%)和增加人文素養課(35.48%),另有6.45%選擇了其他。從數據可以看出實習生希望通過學校課堂教育提高跨文化交際能力,即跨文化交際能力模型的內涵層面:“知識”與“技能”。

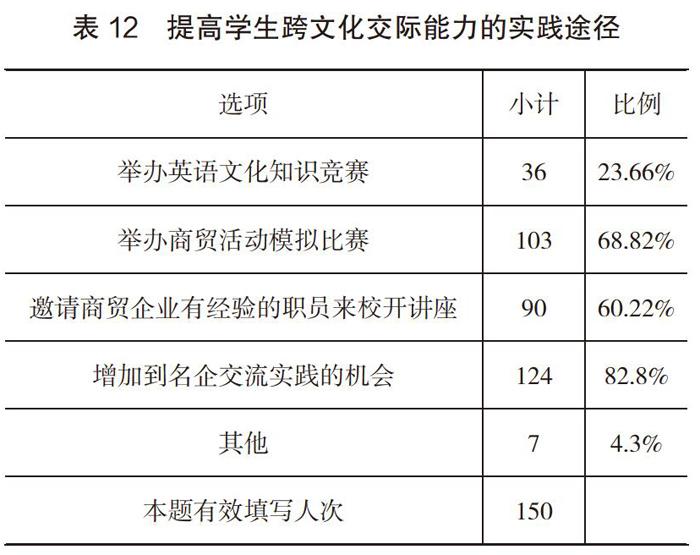

7. 實習生經歷了一個學期的實習之后,根據企業對人才需求的標準,認為學院應該舉辦提高學生跨文化交際能力的活動,其按比例大小依次為,增設到企業商貿崗位交流實踐的機會(82.8%)、舉辦商貿活動模擬比賽(68.82%)、邀請商貿企業有經驗的職員來校開講座(60.22%)和舉辦英語文化知識競賽(23.66%),另有4.3%選擇了其他。從數據可以看出實習生希望通過學校開展相關的活動及提供真實的商貿環境來提高跨文化實踐能力。

四、對人才培養模式的啟示

(一)明確人才培養目標

從問卷數據分析來看,珠三角外貿型企業看重的是學生的綜合素質、跨文化交際能力及較強的商務實踐能力。因此學校在制定國貿專業人才培養的目標時,除了要考慮培養學生扎實的英語語言應用能力、專業知識外,還要重點突出培養學生的跨文化交際能力和實踐技能,這樣才能凸顯應用型院校職業型人才競爭優勢,才能適應國家和地方經濟社會發展、對外交流合作的需要。

(二)優化課程設置

明確了人才培養目標后,必須設置與之相匹配的課程體系。根據跨文化交際能力培養模型的內涵層面及調查問卷提煉出的履行崗位職責所需的相關知識和技能,以此為基礎進行課程設計。在設置時突出 “一體兩翼”即 “主體突出”(專業知識穩固)“兩翼豐滿”(語言基礎扎實、實踐能力強)。專業知識穩固是指系統開設專業類課程,如會計學、統計學、國際貿易理論、國際貿易實務、國際經濟學、國際商法、國際市場營銷、國際結算等,以此培養具有扎實的經濟理論基礎、國際貿易理論與業務知識的外向型人才。

語言基礎扎實是指在基本的語音、語法、聽說、閱讀、寫作課程之外還應加強商務口筆譯、商務談判的教學,注重培養學生的口語交際及寫作能力。突出語言類課程的重要地位,這是經貿類人才培養的一個關鍵所在。

實踐能力強是指兩個方面,一是指專業技能,二是指跨文化交際能力。應用型本科院校應注重學生商貿操作能力的培養,比如懂得如何填制信用證,熟悉業務談判的技巧,學會利用圖片處理軟件編輯、推銷產品,利用 Excel 整理、匯總數據等。因此建議加強外貿函電、單證實務、商務談判、跨境電子商務、辦公軟件操作等課程的教學,加強學生動手實踐能力的培養。在商務交際過程中,只掌握語言還遠遠不夠,還需理解對方的文化習俗、價值觀念、交流禁忌等。實踐證明,商務交際的失敗,往往是語言形式正確但話語方式不夠得體所致。為此,增設跨文化交際導論、歐美文化概論等人文素養課程幫助學生增強文化身份意識,提升對文化多元性的認識,是商務交際成功的關鍵之舉。

(三)創新培養方式與手段

正如上文所述,通過本次實證調研,我們發現不僅要培養學生的語言技能,突出實踐能力,還應注重培養學生的跨文化交際能力。建議應用型本科院校在構建實踐教學體系時,可以根據專業學習的進程,按照校內實訓( 第 5、6 學期),校外實踐( 第 7、8 學期) 的步驟安排。校內實訓則可以借助實訓軟件,在實驗室里進行模擬交易、模擬談判等訓練; 校外實踐則是參與到真實的商務實踐活動中,比如假期企業實習、交易會或展會實習等(舒薇, 2014:179)。同時,我們也建議獨立學院與當地政府、企業合作,努力開拓實習基地,與用人單位建立長期穩定的合作關系,增設學生到商貿崗位交流實踐的機會。同時建議學校多開展各種英語文化知識競賽活動以培養學生的思維能力;多組織商貿活動模擬比賽、邀請商貿企業有經驗的職員來校講座等培養學生跨文化行為能力。

(四)打造雙師型教師隊伍

目前學院國際經濟與貿易專業講授語言類課程和國際化課程的老師均來自外語學院,雖然他們擁有嫻熟的英語基本功,但他們在授課時過于強調語言的工具性,而輕話語方式,并且由于沒有從業經歷和實踐經驗,對商貿、經濟、管理、營銷等領域的知識了解也不夠全面所以授課質量和效果勢必大打折扣。因此,建議通過學歷教育、在崗培養、國內外進修與學術交流、行業實踐等方式,使教師不斷優化知識結構,提高專業理論水平與教學能力。國貿專業也可以聘請具有行業企業背景的兼職教師和外籍教師,作為教師隊伍的有益補充(嚴明, 2020.7 )。

五、結語

本文以廣東工業大學華立學院大四實習學生為調查對象,分析了珠三角對外貿易企業職業型跨文化交際人才的需求情況。調查結果顯示,這些企業看重的是學生的綜合素質、跨文化交際能力及較強的商務實踐能力,學院在制定人才培養方案時應對標企業實際用人需求,培養符合地方經濟所需人才,為粵港澳大灣區建設提供“源動力”。

[參考文獻]

[1] Robinson P C. ESP Today: A Practitioner's Guide [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

[2] 陳冰冰.大學英語需求分析模型的理論構建[J].外語學刊,2010 (2):120-123.

[3] 蔡基剛,陳寧陽. 高等教育國際化背景下的專門用途英語需求分析[J]. 外語電化教學,2013(5).

[4] 顧曉樂.外語教學中跨文化交際能力培養之理論和實踐模型[J].外語界,2017 (1):79-88.

[5] 史興松. 外語能力與跨文化交際能力社會需求分析[J].外語界,2014(6) :79-86.

[6] 史興松,程霞.商務英語專業人才的社會需求分析[J].外語界,2019 (2):65-72.

[7] 舒薇.基于需求分析的獨立學院商務英語專業本科人才培養模式探索[J].外國語文,2014,30(4):175-179,187.

[8]嚴明.《商務英語專業本科教學指南》與商務英語一流本科專業建設[J].外語界,2020 (1):2-14.

(責任編輯:顧曉濱 馬 琳)

[作者簡介]熊璐(2001-),女,江西萍鄉人,本科生,研究方向:國際貿易學;李文勇(1989-),男,廣東湛江人,講師,碩士,研究方向:世界經濟學,國際貿易學。

[通訊作者]全小燕(1981-),女,江西南城人,講師,研究方向:商務英語,外語教學。

[基金項目] 2019年度廣東省大學生創新創業訓練項目“粵港澳大灣區視域下珠三角對外貿易跨文化交際人才需求分析—以職業型人才為考察維度”研究成果(項目編號:S201913656012)。