高職物流專業“四驅五共”人才培養模式的探索與實踐

蔡文春 劉星余

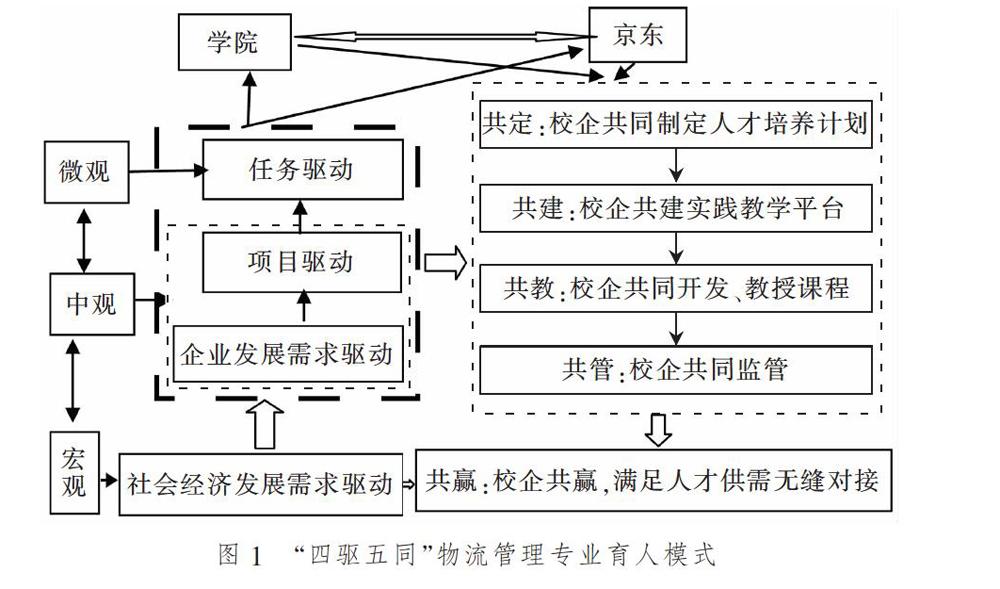

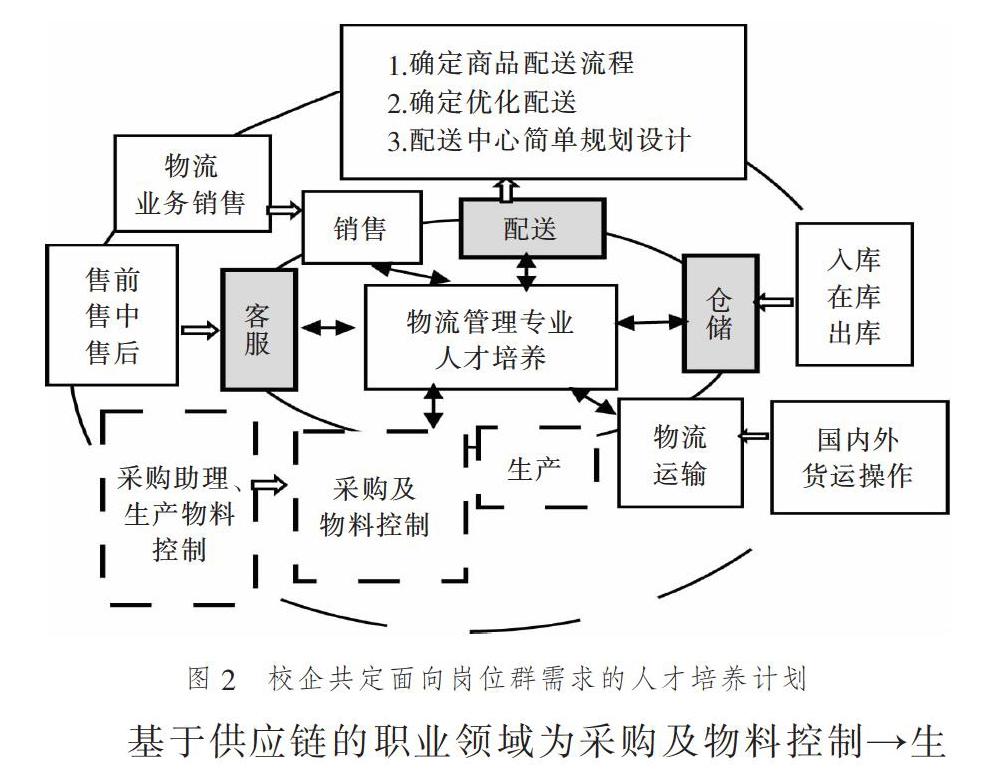

摘要:產教融合是促進社會經濟協調發展和人才供需有效對接的重要舉措。四川信息職業技術學院物流專業宏觀上以滿足社會經濟發展需求為驅動,中觀上立足物流行業“倉儲—配送—客服”產業鏈的崗位需求驅動,微觀上以完成具體的項目、任務為驅動,層層遞進,攜手京東,校企共同制定人才培養計劃,共建、共管、共教最終達到共贏的“四驅五共”育人模式,取得了良好的實施效果。

關鍵詞:高職院校;物流;四驅五共;產教融合;需求導向

中圖分類號:G718? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1672-5727(2020)12-0050-05

一、研究背景

2010年至今,政府出臺了多項推進校企合作的政策指導意見,賦予產教融合更重要的地位和使命,特別指出“將產教融合作為促進經濟社會協調發展的重要舉措,融入經濟轉型升級各環節”,強調“要著力提高職業教育、高等教育對經濟發展和產業升級的貢獻率”[1]。

經過多年的實踐探索,產教融合在理論探索和實踐模式、路徑等多方面取得了顯著成果。一是理論研究。理論研究多是探討產教融合的內涵、特征及實現的路徑。葉立生認為,產教融合的核心內涵就是產業、行業、企業與職業教育的人才培養、社會服務過程的融合[2]。曹曄認為,產教融合具有多主體性、多類型性、多層次性和體系性等特征,其關鍵是發揮企業的主體作用,構建促進企業主體作用發揮的制度環境[3]。二是實踐研究。這類研究多以某個院校或者某個專業為例,或探討產教融合、校企一體化機制,或構建特色鮮明的專業人才培養模式來實現產教融合。賀星岳介紹了浙江工貿職業技術學院搭建“學園城一體化”實踐平臺,將育人與生產有機結合的實踐案例[4]。在實踐研究中,產教融合背景下專業建設、課程改革和實踐是重點和核心[5-7]。

各類研究和實踐表明,高職教育作為應用型技能人才的重要供給側,必須以產業結構調整需求為導向,不斷調整辦學方向、專業層次和專業結構,按照職業崗位或技術領域的需要新建或調整專業設置。因此,基于產教融合多方位探討促進人才供需的有效融合是高職教育的一項重要課題,也在某種程度上決定了高職教育效果如何。

綜上,產教融合應是人才供給側和產業結構調整需求側從宏觀、中觀到微觀全方位的有效、深度融合。宏觀上是學校學科結構與產業結構的適應,中觀層面是校企雙方在專業建設上的深度合作,而教學過程與生產過程一體化則是微觀層面和實踐操作層面的具體體現。校企融合應該在企業利益訴求和學校培養人才目標方面達成共贏。但是,在實踐中,卻往往表現出學校熱企業冷的尷尬局面。校企融合度低,這也是高職物流專業校企融合面臨的主要問題[8-9]。因此,需要厘清校企協同育人的科學內涵,明確界定雙方主體角色,梳理校企合作存在的主要問題,構建切實可行的校企協同育人模式,促進高職物流專業產教全方位深度融合。

二、高職物流專業產教融合度低的問題

產教融合應既滿足學校鍛造學生崗位技能,培養應用型人才的目標,又為企業提供強有力的人力資源支撐,完成企業項目、任務,為企業創造預期的經濟效益,促成校企利益訴求達成一致。但在實踐中,校企融合度低的現象卻普遍存在。

首先,企業缺乏主動參與的積極性。校企利益訴求不一致,缺乏穩定的合作平臺和協調機制,合作難以實現共贏,合作關系不穩定。其次,校企合作淺表化,具有低融合的特點。以往,社會普遍認為物流行業是勞動密集型低端行業,校企合作往往采用模塊嵌入式模式,不能體現物流工作過程的有序銜接。單純的模塊嵌入式模式也使得學校實習計劃和企業用人時間不匹配,企業用工需求與學校實習目標脫節,往往是在原有的教學計劃和生產計劃中將實習任務生硬地安插進去,效果較差。另外,實習內容不專也不精。學生在實習中往往走過場,僅有的操作機會也只是簡單的生產作業,缺少參與物流作業標準建立及物流工作流程規劃等基層崗位的實踐機會。企業用人和學校育人脫節已成為物流人才供需無縫對接的主要障礙。

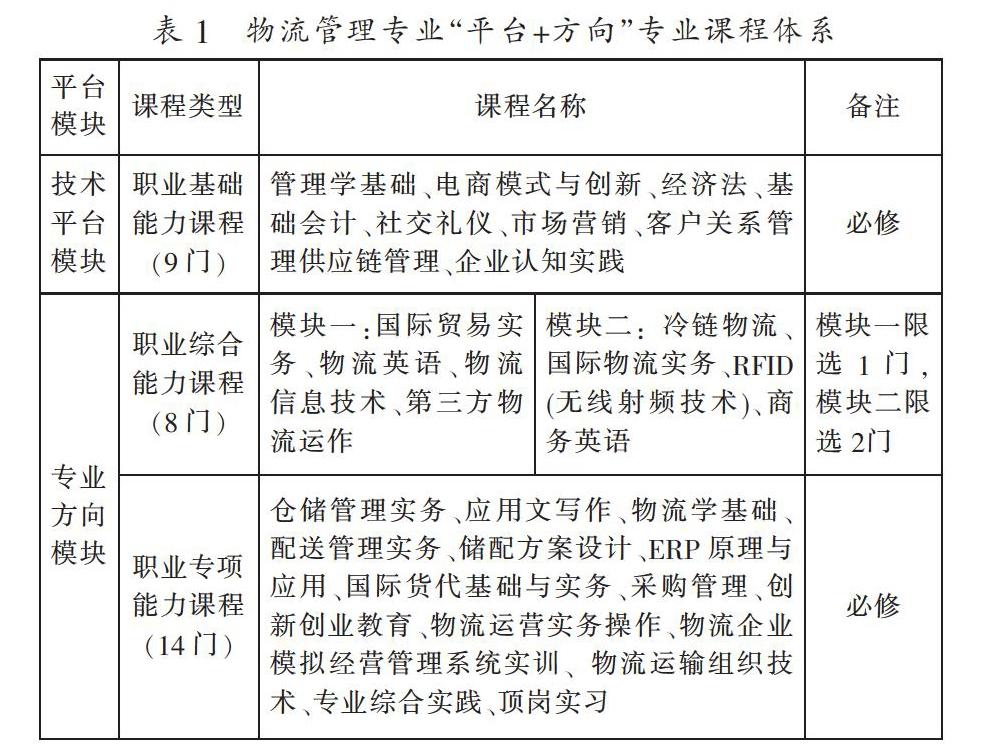

三、高職物流“四驅五共”人才培養模式實踐

四川信息職業技術學院(以下簡稱川信職院)地處四川省廣元市,是四川省示范性高職院校和省優質高職院校建設培育單位。經過多年的實踐探索,川信職院形成了特色鮮明的“144”辦學模式:委(省經濟信息委員會)市(廣元市)共建為一大支撐;校、企、政、行四方聯動;創新創業平臺、校企合作平臺、集團化辦學平臺、技術服務平臺為四大支撐平臺。經管系物流專業創辦之初就立足于學院“144”辦學模式,確定了聯動名企、校企共建的專業發展策略。2013年,川信職院開始與京東合作。2014年與京東客服中心簽訂協議,創辦第一屆訂單班(52人)。2015年與京東共同建成學院京東實訓基地,也是西南高校內首家客服中心。2017年、2018年分別與京東華東分公司、京東西南分公司簽訂合作協議。近年來,物流專業攜手京東,逐步完善和踐行著 “四驅五共”的物流專業人才培養模式,即宏觀上以滿足社會經濟發展需求為驅動,中觀上立足物流行業“倉儲—配送—客服”產業鏈的崗位需求驅動,微觀上以完成具體的項目、任務為驅動,層層遞進,校企共同制定人才培養計劃,共建、共管、共教,最終達到共贏的“四驅五共”育人模式(見圖1)。學院因此獲得了京東企業授予的“標桿學院”“卓越合作院校”“戰略合作院校”“最強實訓室”等榮譽稱號。

(一)確定人才培養目標

目前,我國物流專業從中職、高職院校到普通本科高校都在積極探索適合的校企合作模式,這就需要首先科學地界定各個層次的人才培養目標。在實踐中,存在高職物流人才培養目標定位模糊化的問題,在操作層面上多表現為和中職培養目標相混淆。普通本科高校物流專業更側重物流策略、物流系統優化及物流合理運作和管理能力的培養;中職生大多對口的是物流企業一線簡單的操作作業類崗位;高職院校物流專業的人才培養目標應介于本科和中職之間,應面向企業物流一線技術應用現場與現場管理崗位[10],要求學生既能單獨或者合作完成物流各個環節作業任務,又能建立物流作業標準,規范物流工作流程,具有很好的應變能力,能較為妥當地解決現場突發問題,成為企業所需的多技能復合型人才。

一是要不斷創新人才培養體制,從頂層設計校企協同管理機制,解決校企合作因主體職能不同有可能產生的各種分歧。川信職院從學院到各個專業層面都在積極探索、不斷創新管理體制機制。

二是基于需求驅動培養人才,才能“供需對接”。物流業涉及各個領域的特殊性,要求人才培養必須契合所依托的行業領域需求,才能達到供求均衡。川信職院攜手京東,基于“倉儲→配送→客服”的育人體系做到了這一點。

三是探尋多種校企合作的模式或項目。“四驅五共”模式包括訂單班模式、跟崗實習、頂崗實習、校企共建生產性實訓基地等多種形式。這些形式有機切換、緊密配合,取得了不錯的成績。

四是校企應實現全過程的合作育人。從調研社會需求→制定人才培養計劃和方案→課程體系構建→開發教學內容→建設實訓基地→課堂教學→考核、監管……這些都應由校企共同完成。

五是校企合作不可操之過急,要結合企業和學院的資源情況和實際需要來逐步推進。川信職院正在籌建京東學院,下一步打算校企合作建成“京東物流云倉”,同時,組建現代學徒制班,進一步明確政行企校主體角色,不斷創新管理制度和運行機制,科學設置課程體系和授課內容等,從多方面推進校企深度融合。

參考文獻:

[1]國務院辦公廳.關于深化產教融合的若干意見[EB/OL].(2018-07-15).http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/19/content_5248564.htm.

[2]葉立生.產教融合發展審視策論[J].中國職業技術教育,2016(36):35-38.

[3]曹曄.關于新時代產教融合的幾點思考[J].教育與職業,2018(18):5-10.

[4]賀星岳.基于現代職教體系的產教融合、校企一體化研究與實踐——以浙江工貿職業技術學院為例[J].職業技術教育,2015(21):61-64.

[5]孟亞娟.基于產教融合模式的高職跨境電子商務人才培養[J].教育與職業,2015(10):94-95.

[6]陳桃珍,楊洋,周蔡敏,等.高職傳媒類專業群產教融合課程建設的現狀與對策——基于同類院校和行業企業的實證調研[J].職教論壇,2017(33):69-73.

[7]樂崇年.產教融合:“專業教學工作室”的實踐與探索[J].中國職業技術教育,2017(2):27-30.

[8]劉敏,于麗靜,王海峰.基于需求導向和校企協同的物流管理專業人才培養模式改革與實踐[J].物流技術,2018(6):151-155.

[9]盧琳,張毅.校企合作產教融合全面發展——宜賓職業技術學院物流管理專業實踐辦學探析[J].物流技術,2017(1):189-192.

[10]胡國良.高職物流管理專業改革與實踐——以長春汽車工業高等專科學校為例[J].職業技術教育,2011(14):5-8.

(責任編輯:張維佳)