高職院校輔導員職業能力與影響因素研究

曾亞純 雷萬鵬

摘 要:通過對廣東、湖南、河北、內蒙古等7個省份15所高職院校1062名輔導員的問卷抽樣調查,分析了高校輔導員職業能力的影響因素。結果表明:不同性別、學歷、專業、是否有孩子對輔導員職業能力上存在顯著影響,在輔導員職業能力上男性輔導員顯著高于女性輔導員,本科學歷輔導員顯著高于碩士研究生學歷輔導員,非相關專業輔導員顯著高于相關專業輔導員,有孩子的輔導員顯著高于無孩子的輔導員;學校、學院、輔導員個體與職業能力均顯著相關。在此基礎上,從學校、學院、輔導員個體三個層面提出了有效提升輔導員職業能力的對策和建議。

關鍵詞:職業能力;職業因素;輔導員

我國的高職教育起步較晚、發展不平衡,高職院校的輔導員隊伍建設與普通高校輔導員隊伍建設相比存在較為明顯的差距,輔導員隊伍建設、能力提升遠遠滯后于高職教育快速發展的步伐。本研究通過對高職院校輔導員職業能力影響因素的研究,提出促進高職院校輔導員職業能力提升,推進輔導員專業化、職業化、專家化建設的對策和建議。

一、研究方法

(一) 調查對象

本研究樣本來自于東、中、西部7省(自治區),每省1-4所高職院校作為樣本校。共發放1100份問卷,回收1080份,回收率98.2%,確定有效問卷為1062份,有效率96.5%。其中,廣東省共調查4所高職院校,獲取有效樣本316個;浙江省調查1所高職院校,獲取有效樣本61個;湖南省調查2所高職院校,獲取有效樣本119個;河南省調查2所職業院校,獲取有效樣本134個;河北省調查3所高職院校,獲取有效樣本268個;內蒙古自治區調查2所高職院校,獲取有效樣本103個;甘肅省調查1所高職院校,獲取有效樣本61個。調查的1062個有效樣本中,男性輔導員404人,女性輔導員658人。調查時間為2020年4-5月。

(二)研究工具

問卷采用李克特(Likert)5點計分法,從“很不符合”“不太符合”“一般符合”“符合”到“很符合”,分值分別為1、2、3、4、5。問卷通過小樣本測試,進行KMO樣本充分性和巴特萊特球體檢驗,使用探索性因素分析,對測試問卷相關題目進行刪減和凈化,最后形成52個題項的正式問卷。問卷總的Cronbach α系數為0.970。

1.職業能力問卷。輔導員職業能力包括核心能力、基礎能力、專用能力、發展能力四大類別,四大類職業能力互相聯系,缺一不可,共同構成了高校輔導員職業能力的有機整體。[1]本研究依據《高等學校輔導員職業能力標準》相關概念界定,同時借鑒山東大學博士何萌定義的輔導員職業能力,把專業能力分為專業能力和工作能力,提出本研究輔導員職業能力結構模型。輔導員職業能力由三個要素組成:基礎能力——調控自我行為的能力、相處環境行為能力(環境適應能力、人際交往能力)、實現需求行為能力(表達能力、溝通合作能力、學習與創新能力等);專業能力——就業咨詢、職業規劃、學業指導、心理支持、危機處理;工作能力——思政教育能力、網絡應用能力、骨干培養、日常管理、協同育人。《職業能力問卷》共計16個題目,問卷總的 Cronbach α 系數為 0.967。

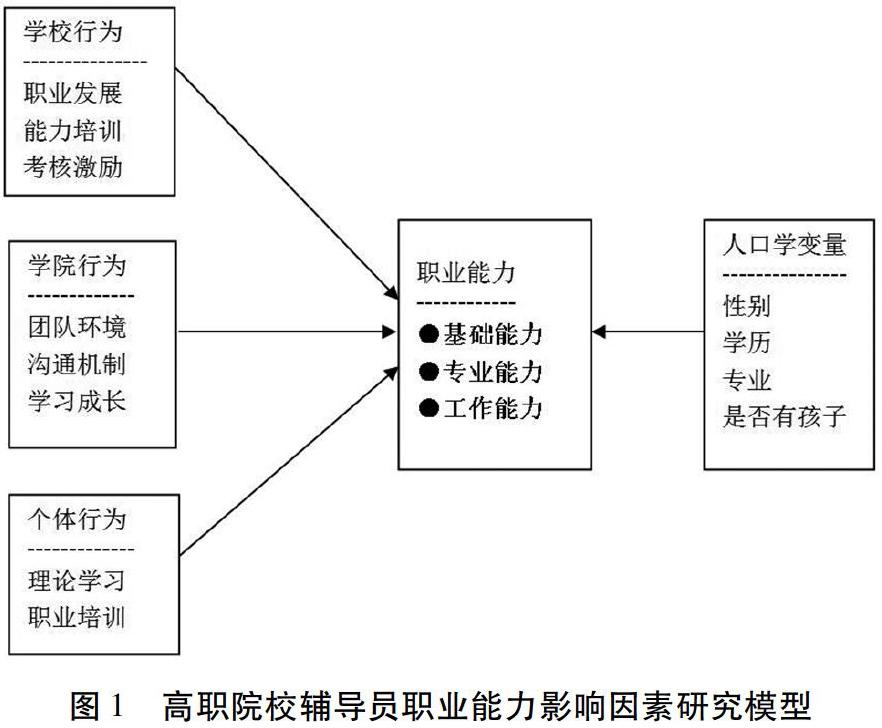

2.職業能力影響因素問卷。根據對輔導員職業能力結構的解析,結合訪談結果,本研究將輔導員職業能力影響因素界定為三個層次:學校行為、學院行為、個體行為。學校行為包括職業發展、能力培訓、考核激勵三個維度,共14個題目。職業發展主要考察學校為輔導員提供的職業發展機會和平臺;能力培訓主要考察學校為輔導員提供的心理咨詢、危機干預、生涯規劃等專業能力培訓;考核激勵主要考察學校評估輔導員工作業績及給予的激勵措施。學院行為包括團隊環境、溝通機制、學習成長三個維度,共14個題目。團隊環境主要考察二級學院為輔導員提供的同事關系、上下級關系、公平公正的軟環境;溝通機制主要考察二級學院為輔導員提供的有效溝通、分工合作的合作機制;學習成長主要考察二級學院為輔導員成長提供的學習平臺和機會。個體行為包括理論學習、職業培訓兩個維度,共8個題目。理論學習主要考察輔導員為提升思想政治教育工作水平進行的理論學習和課題研究;職業培訓主要考察輔導員為提升自身職業能力而主動參與的專業培訓。《職業能力影響因素問卷》共計36個題目,問卷總的Cronbach α 系數為0.962。輔導員職業能力影響因素研究模型如圖1所示。

(二) 實測程序與數據處理

本研究通過問卷設計、問卷調查、數據收集以及運用SPSS22.0統計軟件分別對學校行為、學院行為、個體行為與輔導員職業能力之間的因果關系進行分析。

二、研究結果

(一)高職院校輔導員職業能力現狀評估

數據顯示,接受調查的1062名輔導員總體職業能力均值為4.071。各題項分值從3.94到4.22進行波動,其中得分最高為“我與同事的關系很好,與他們相處感覺很幸福”題項,得分最低為“我能運用理論分析、調查研究等方法歸納分析學生工作相關問題”題項。在對職業能力三個維度進行比較時,基礎能力的平均水平為4.140,明顯高于工作能力和專業能力平均水平,專業能力平均水平最低。這說明經過學校嚴格選拔,一批優秀的學生干部、學生黨員加入了高職院校輔導員隊伍,他們在情緒控制、人際關系等方面表現優秀,但通過心理咨詢、危機干預、職業生涯規劃等專業技術開展學生工作還有較大提升空間。

(二) 高職院校輔導員人口學變量差異檢驗

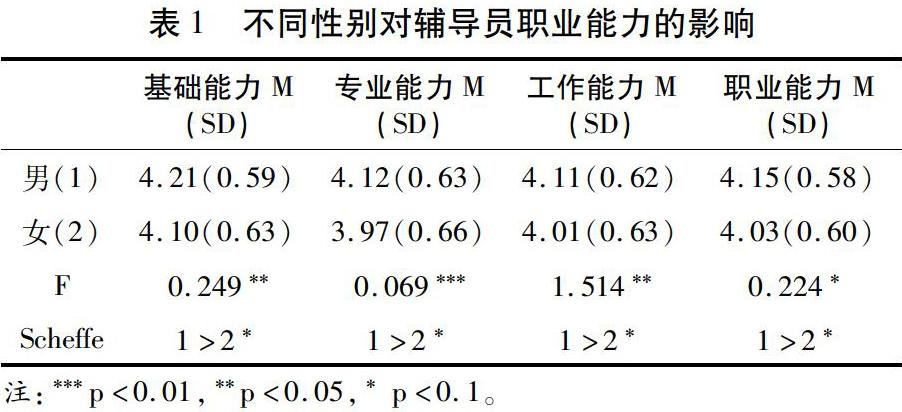

1.性別差異

如表1所示,獨立樣本t檢驗分析表明,輔導員性別對職業能力存在顯著差異:在基礎能力、專業能力、工作能力和整體職業能力方面,男性輔導員顯著高于女性輔導員。從職業能力各維度平均水平來看,男性輔導員基礎能力高于專業能力和工作能力,而女性輔導員最高為基礎能力,其他依次為工作能力、專業能力。男性輔導員在情緒控制、人際關系等方面表現較好,女性輔導員依靠心理咨詢、職業生涯、危機干預等專業技術開展學生工作的能力偏弱。

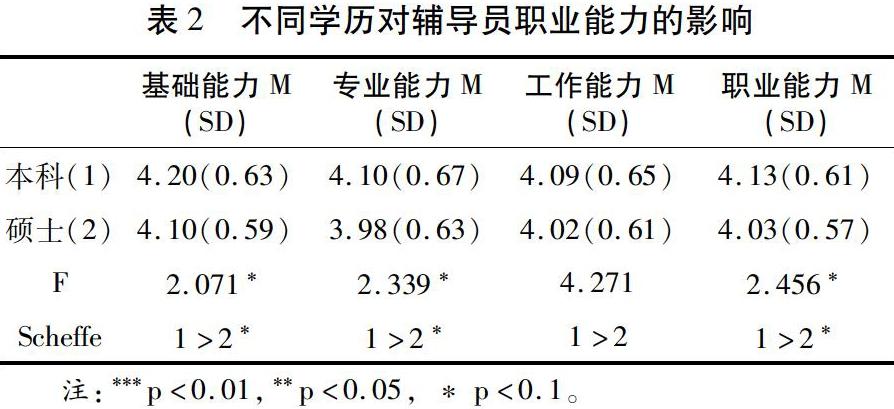

2.學歷差異

如表2所示,獨立樣本t檢驗分析表明,不同學歷輔導員對職業能力存在顯著差異。采用Scheffe事后比較分析發現:在基礎能力、專業能力、工作能力和職業能力方面,本科學歷輔導員顯著高于碩士研究生學歷輔導員。從職業能力各維度平均水平來看,本科學歷輔導員基礎能力高于專業能力和工作能力,而碩士研究生學歷輔導員最高為基礎能力,其他依次為工作能力、專業能力。也就是說本科學歷輔導員在情緒控制、人際關系等方面表現較好,碩士研究生學歷輔導員依靠心理咨詢、職業生涯、危機干預等專業技術開展學生工作的能力偏弱。

3.專業差異

如表3所示,單因素方差分析表明,專業對輔導員職業能力存在顯著差異:在各維度的能力方面,理工科輔導員顯著高于學生工作相關專業和文科專業輔導員。思想政治教育、教育學、心理學、社會學等學生工作相關專業的輔導員職業能力最低,表明專業對口并沒有對學生工作產生優勢,理工科專業輔導員更務實。從職業能力各維度平均水平來看,相關專業輔導員基礎能力高于工作能力和專業能力,而文科、理工科專業輔導員職業能力各維度中平均水平最高為基礎能力,其他依次為專業能力、工作能力。也就是說學生工作相關專業輔導員在職業能力三個維度中專業能力最弱,文科、理工科專業輔導員在職業能力三個維度中工作能力最弱。

4.家庭結構差異

如表4所示,獨立樣本t檢驗分析表明,輔導員是否有孩子,在職業能力上存在顯著差異。采用Scheffe事后比較分析發現:在專業能力、工作能力和總體職業能力方面,有孩子的輔導員職業能力顯著高于無孩子的輔導員。從職業能力各維度平均水平來看,無論是否有孩子,輔導員職業能力各維度中基礎能力高于工作能力和專業能力。

(三) 高職院校輔導員職業能力影響因素

運用相關分析探討自變量(學校行為、學院行為、個體行為)和結果變量(職業能力)之間的相關關系,了解各變量之間關系大小,分析結果見表5。學校行為、學院行為、個體行為與職業能力均顯著相關,相關系數分別為0.369**、0.544**、0.658**。各變量相關程度最高的是“學校行為與學院行為”(r=0.772),最低的是“學校行為與職業能力”(r=0.369**)。學校行為、學院行為、個體行為、職業能力都具有顯著的相關性。

通過多元回歸分析(見表6),擔任輔導員時間(β=0.093*)對職業能力影響顯著,也就是任職時間提升一個檔次,職業能力提高0.093。模型1的判定系數為0.015,也就是性別、擔任輔導員時間對職業能力的解釋力為1.5%。

在模型2中加入自變量學校行為、學院行為、個體行為,學校行為(β=0.152***)、學院行為(β=0.333***)、個體行為(β=0.521***)對職業認同影響顯著,也就是學校行為每提升一個檔次,輔導員職業認同就提高0.152;學院行為每提升一個檔次,輔導員職業認同就提高0.333;個體行為每提升一個檔次,輔導員職業認同就提高0.521。個人背景變量除學歷對職業認同產生顯著影響外,其余個人背景變量對職業認同沒有顯著影響。模型2的矯正判斷系數為0.476,比模型1提升了46.1%,說明相對于個人背景變量而言,學院行為、個體行為對職業認同解釋力更大,達到47.6%的水平。

三、分析與討論

(一)高職院校輔導員職業能力現狀及其人口學變量差異分析

1.男性輔導員職業能力顯著高于女性輔導員。高職院校注重實踐和工匠培養,男性輔導員在實踐能力上比女性輔導員更有優勢。同時,女性輔導員由于工作、家庭的原因,會分散工作的注意力,對工作的專注投入不及男性輔導員。另外,男性比女性更注重職業發展和職業規劃。女性輔導員專業能力較弱,也就是其依靠心理咨詢、職業生涯、危機干預等專業技術開展學生工作的能力偏弱。

2.非相關專業輔導員職業能力顯著高于相關專業輔導員。思想政治教育、心理學、教育學等相關專業輔導員職業能力都顯著低于文科、理工科專業輔導員。思想政治教育、教育學、心理學等相關專業輔導員,從大學到研究生階段大都是學習本專業,容易出現專業倦怠。而理工科專業輔導員在高職院校擔任輔導員工作,知識背景和理論體系得到擴充,更容易以理性思維去接觸新的事物。

3.本科學歷輔導員職業能力顯著高于碩士研究生學歷輔導員。碩士研究生學歷輔導員普遍認為擔任輔導員只是暫時工作,最終目標是離開輔導員崗位。而本科學歷輔導員對自己有充分認識,并且在年齡上與學生差距不大,對輔導員崗位的忠誠度較高。碩士研究生學歷輔導員對職業期望值較高,職業認同感不強,僅僅把輔導員崗位作為職業生涯的跳板。

4.有孩子輔導員職業能力顯著高于無孩子輔導員。輔導員有孩子后改變了其教育理念,更容易以平等姿態與學生進行溝通和交流,更懂得站在對方的角度思考問題,容易與學生產生具有親和力的互動。有孩子的輔導員更善于發現學生問題,與學生對話,并以學生的方式與其交流,在陪伴學生成長過程中更容易了解學生成長特點,與學生融合成長,輔導員個人也逐漸走向成熟和穩重。

(二)高職院校輔導員職業能力的影響因素分析

1.學校行為的影響。在對學校行為三個維度進行比較時,能力培訓的平均水平為3.693,明顯高于職業發展的平均水平。職業發展對職業能力影響非常有限,沒有產生顯著影響;能力培訓對職業能力及職業能力三個維度都產生重要影響,對專業能力影響最大;考核激勵對職業能力產生顯著影響,對工作能力影響最大。通過多元線性回歸分析檢驗,學校行為每提升一個檔次,輔導員職業認同提高0.025,輔導員職業能力提高0.152,并在P<0.001的水平上達到顯著。

2.學院行為的影響。在對學院行為三個維度進行比較時,溝通機制的平均水平為4.06,明顯高于學習成長的平均水平。團隊環境對職業能力影響非常有限,沒有產生顯著影響;溝通機制對職業能力及職業能力三個維度都產生重要影響;學習成長對職業能力產生顯著影響,對工作能力影響最大。通過多元線性回歸分析檢驗,學院行為每提升一個檔次,輔導員職業認同提高0.347,輔導員職業能力提高0.333,并在P<0.001的水平上達到顯著。

3.個體行為的影響。在對個體行為三個維度進行比較時,溝通機制的平均水平為4.069,明顯高于學習成長的平均水平。理論學習、職業培訓對職業能力及職業能力三個維度都產生重要影響。理論學習對工作能力影響最大,其次為專業能力、基礎能力;職業培訓對基礎能力影響最大,其次為工作能力、專業能力。通過多元線性回歸分析檢驗,個體行為每提升一個檔次,輔導員職業認同提高0.429,輔導員職業能力提高0.521,并在P<0.001的水平上達到顯著。

四、對策與建議

(一)學校層面:加強輔導員政策支持力度

1.注重輔導員性別差異。人職匹配理論認為人的個性結構存在差異,使得不同個體適合不同的職業。人職匹配度越高,越有利于個體獲得需要、興趣及心理上的滿足,最大限度地發揮個體的工作潛力。高校要注重對于女性輔導員的關心和支持,幫助她們做好職業生涯規劃,加強專業能力培訓,特別是利用心理咨詢、生涯規劃、危機干預技術開展思想政治教育工作的能力。同時,要在生活上給予女性輔導員更多關心,如舉行0~3嬰幼兒幫助計劃、家庭長者扶持計劃等活動,為女性輔導員提供專業咨詢和支持,幫助她們解決生活中的困難,使她們有更多時間、精力投入學生工作。

2.注重解決輔導員職業發展障礙。特別在職務提升、職稱評審、干部選拔、學歷提升上要制定專門的制度和政策,支持輔導員發展。要對選聘的新輔導員進行培訓,通過事務性工作的規范化培訓、心理培訓、政治理論素養培訓、管理溝通培訓,使其盡快地熟悉輔導員工作的基本內容。注重服務對象學生的體驗,構建以學生評價為重要依據的高校輔導員考評體系,有助于高校輔導員日益提升職業能力,改善工作方式,提升工作質量。

3.注重輔導員認同教育。在輔導員招聘中加強對職業認同的測試,吸收對輔導員有高度認同的畢業生加入輔導員隊伍。提高輔導員職業認同有利于輔導員自我效能感提升,輔導員自我效能感的高低影響著其應對新挑戰的自如程度。關注輔導員的自我效能感的培養,以“質”的提高彌補“量”的不足,才是新形勢下輔導員培養的明智之舉。[2]

(二)學院層面:加強輔導員組織環境建設

1.充分發揮輔導員多崗位輪崗、鍛煉的積極作用。輔導員擔任一定職務,能培養學生干部團隊,進行資源有效整合,通過學生干部團隊共同開展思想政治教育工作,實現朋輩共同成長和團隊共同育人。學院要積極給輔導員壓擔子,組織院內多崗位輪崗鍛煉,為輔導員成長提供更多更好的平臺,讓他們在工作中不斷解決遇到的突發問題,對學生給予更多更專業的建議和指導。

2.充分發揮輔導員開展學生教育方法研究的積極作用。輔導員與新時代的大學生交流,需要有扎實的理論基礎和實踐,掌握教育規律,了解當代大學生的特點和成長規律。學院要加強對輔導員教育方法理論的培訓,讓輔導員了解學生成長特點,學會與學生融合成長,改變家長式的培養方式,以平等、融合的方式開展思想政治教育工作。

3.充分發揮學院內部良好的溝通交流機制的積極作用。要在溝通機制中創造良好的分工協作環境。在面對重大問題時,輔導員隊伍不是各自獨立應對工作,而是整體作戰,共同解決問題。輔導員隊伍形成分工合作的干事創業環境,需要領導的集中領導,做到分工科學公平,形成具有戰斗力的隊伍。輔導員年齡上相對較輕,既要面對復雜的工作問題,又要解決生活的困難,需要領導在各個方面給予關心和支持。

(三)個人層面:加強輔導員個人能力提升

1.不斷學習,提高自身職業素養。輔導員應不斷學習,通過社會實踐、考察進修、崗位輪換、掛職鍛煉等實踐活動提升工作水平和能力。在輔導員的成長過程中,要重視專業能力建設,特別是心理咨詢和生涯規劃。

2.增進認同,提升群體職業認同感。輔導員要通過理論學習、主動向資深輔導員學習,對思想政治教育路徑有充分了解,對輔導員相關政策、輔導員職業化、專業化、專家化有充分了解,從而增加職業認同和職業榮譽感。在輔導員職業能力上,不斷擴展知識結構,增加實踐能力,在實踐、專業、科研上同步前進,從而通過工作實現人生價值,增加自我效能感。職業認同對職業能力提升有重要影響,只有對輔導員崗位有高度認同,職業能力才能有效提升。

3.強化培訓,提升學業指導和網絡思政水平。輔導員要充分了解學生的專業特點、專業優勢、培養計劃和專業前景,站在專業角度為學生提供專業的建議。輔導員要充分掌握網絡技術手段和熟悉網路語言,并通過網絡在學生中開展思想政治教育工作。學生在線下可能不容易發現的問題,極有可能在網絡上出現,因此輔導員要成為網絡輔導員,通過網絡正確引導學生,積極引導網絡輿情和占領網絡高地,為學生輸入正能量。

參考文獻:

[1]林偉毅.高校輔導員職業能力的現狀及提升路徑[J].思想理論教育導刊,2017(1):134-136.

[2]曹科巖,陳國梁.高校輔導員自我效能感問卷的編制[J].中國臨床心理學雜志,2008(5):471-472.