聚焦知識本質,發展數學核心素養

郭建芬

[摘要] 運算律是數學運算的主要性質,反映了運算的規律性。學習運算律不僅是為了計算簡便,更為重要的是發展學生對數與運算意義的理解。通過呈現“乘法分配律”磨課歷程與思考,體現小學數學運算律教學應厘清運算本質,培養學生數學學習能力,發展數學核心素養的教學思路。

[關鍵詞] 知識本質;數學核心素養;乘法分配律

“乘法分配律”是蘇教版義務教育教科書四年級下冊的學習內容。教學時不僅要重視結論的歸納,拉長探究過程,凸顯兒童立場,同時要引導學生多角度感悟其中的思維邏輯和數學內涵,實現學科核心素養的切實提升。

一、首次教學——顯露缺憾? 陷入尷尬

片段一 創設情境,初步感知

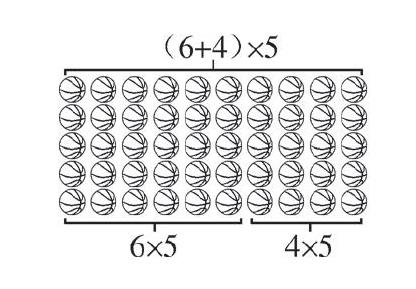

師:(出示班級領取籃球的情境圖)從中你獲得了哪些數學信息?

生:四年級有6個班,五年級有4個班,每個班領5個籃球。

師:根據這些條件你能提出哪些數學問題?

生1:四年級和五年級一共領多少個籃球?

生2:四年級比五年級多領多少個籃球?

生3:五年級比四年級少領多少個籃球?

(教師引導學生列綜合算式解決問題)

算法一:(6+4)×5=10×5=50(個)

算法二:6×5+4×5=30+20=50(個)

生4:6×5表示四年級6個班一共領多少個籃球,4×5表示五年級4個班領多少個籃球。

生5:(6+4)表示兩個年級一共有10個班,再乘5就表示四、五年級一共領多少個籃球。

師:(呈現籃球圖)仔細觀察這兩種方法你發現了什么?

生1:他們兩個算式中都有一個5,結果相等。

生2:每個班都領5個籃球,既可以兩個年級合起來算,也可以兩個年級分開來算。兩種方法的結果相等。

師:兩個不同的式子,結果卻相等,你知道其中的道理嗎?

生1:左邊是兩個年級合起來算,右邊是兩個年級分開來算,結果都是50。

師:你能從乘法的意義角度去解釋嗎?

生2:6×5表示6個5是多少,4×5表示4個5是多少,合起來就是10個5。所以結果相等。

師:還有同學想說說其他的解釋嗎?(學生沉默)

思考:運算律是伴隨數學運算的自然存在。教學中創設具體生活情境,引導學生自主提出問題,分析兩種方法的解題思路,在解決問題的過程中通過觀察比較,結合具體的數量關系初步發現兩種方法結果相等。當引導學生解釋左右兩邊式子結果為何相等時,很少有學生能夠脫離情境,從乘法的意義等角度進行表述,結果就是方法比較單一,學生思維受限。

片段二 探究規律,深入理解

師:(6+4)×5=6×5+4×5,兩種解法運算順序不同,但卻得出了一樣的結果,會不會是巧合呢?

生1:再舉幾個例子。

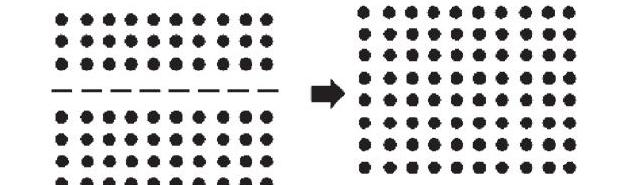

師:我們借助點子圖來研究。仔細觀察你獲得了哪些數學信息?

生2:每排10個點子,有這樣的8排。每列有8個點子,有這樣的10列。

師:下面請小組合作討論分法,可以橫著分,也可以豎著分,然后選擇其中的一種分法寫在導學單上,通過說理或算一算的方法判斷兩個式子結果是否相等。

(學生合作交流后,各組匯報活動結果)

生1:1×10+7×10=(1+7)×10

生2:2×10+6×10=(2+6)×10

生3:3×10+5×10=(3+5)×10

生4:4×10+4×10=(4+4)×10

師:等式兩邊的式子結果為什么相等?

生1:我們是通過計算的方法判斷的。

生2:點子數一共就是80個,所以結果一定相等。

師:大家還能從別的角度說說嗎?

生3:1個10加7個10合起來是8個10;2個10加6個10合起來是8個10;3個10加5個10合起來是8個10;4個10加4個10合起來是8個10。

師:仔細觀察你有什么發現?

生:不管怎么樣分,左右兩邊合起來都是8個10。

師:現在沒有點子圖你能獨立寫出幾個這樣的式子嗎?然后用自己的方法判斷左右式子兩邊是否相等。

(教師引導學生寫等式,歸納乘法分配律,并用字母表示這個運算律)

思考:這個環節中,教師首先讓學生比較左右兩邊式子的相同點與不同點,引導學生關注數據特征,關注結構特征。然而,在利用點子圖進行驗證時卻陷入了窘境:一些學生能分割點子圖,卻又不能根據點子圖寫出相應的算式;一些學生糾結于怎么分割點子圖,卻忽視了對左右兩邊結果為何相等的解釋;更有一部分學生不知所措。究其原因,一方面是上述片段學生說理時沒有切身體驗,理解停留在表面,比較膚淺,同時在驗證環節提供了同一幅格點圖,學生的思維被禁錮,對乘法分配律的結構特征感知仍然比較模糊,結論的得出牽強而生硬,教學陷入尷尬。

總體來看,首次執教暴露出諸多缺陷,一是因為臨時借班上課,前面的加法、乘法運算律學生還沒有學,缺乏對運算律的認知經驗,學生似乎一直被拽著走,學習的主體性、主動性不夠;二是借助點子圖進行舉例驗證時,學生過多地把注意力放在“怎么分”上,左右兩邊算式的結構特征得不到凸顯,乘法分配律的模型建構與預設效果相去甚遠;三是學生的演繹推理能力等沒能得到歷練和發展。

二、再次實踐——無縫對接 水到渠成

針對以上問題進行對應的調整:一是學習加法、乘法的交換律和結合律相關知識,幫助學生積累相關活動經驗和學習方法,同時課前增設復習環節,勾連新舊知識,為課堂有效探索和遷移做好鋪墊;二是立足學生,注重說理,關注多元表征,增設讓學生用自己喜歡的方式去解釋兩邊算式結果為什么相等這一環節,激發學生的潛能;三是進一步豐富學習素材,增加了長方形面積圖,借助幾何直觀,更好地幫助學生發現其結構特征,為構建數學模型提供支撐。再次執教,教學內容和教學形式都做了相應的調整和對接,給足學生探究的時間和空間,聚焦知識本質,發展學生核心素養。

片段一 激活舊知,產生聯想

師:(依次出示四張圖片)前面我們已經學習了加法、乘法的運算律,看著這些圖你們想到了哪些運算律?用字母怎么表示?

思考:通過四幅圖直觀呈現,數形結合,激活學生對已經學過的加法、乘法運算律的相關認知,同時引發猜想“在乘法和加法之間是否存在運算律”。如此一來,就激發了學習好奇心,引發學生探索欲望。

片段二 聚焦本質,深入理解

1.注重對比,質疑釋疑

師:同一情境,兩個不同的式子,它們的結果為什么會相等呢,你能進一步說明其中的道理嗎?想一想我們在說理的時候通常會采用什么方法?

生1:結合生活實際講故事。

生2:畫圖。

生3:舉例子。

師:(引導學生用喜歡的方法去解釋說明)生活中買衣服、桌椅等經常會成套購買,用講故事的形式解釋這個道理,合情合理。

生1:假如買一條褲子需要6元,一件上衣需要4元,買5套這樣的衣服可以分開買也可以合起來買,都是5件上衣和5條褲子的價格,所以需要的錢是一樣的。

生2:我是用線段圖表示的,上面表示6個5,下面表示4個5,一共有10個5。

生3:我用的是畫圖的方法。豎著看左邊表示6個5,右邊表示4個5,合起來就是10個5。(6+4)×5就表示10個5,所以結果相等。

師:(演示點子圖變成方塊圖,最后變成長方形)這幅圖的意思看懂了嗎?你能解釋一下為什么兩個算式的結果相等?

生:6×5表示紅色長方形的面積,4×5表示藍色長方形的面積,加起來是大長方形的面積,6+4的和表示大長方形的長,再乘以寬就是大長方形的面積。

思考:借助生活經驗和幾何直觀,是小學階段學生理解數學知識的兩種輔助手段。學生對于運算律的理解不應是膚淺的、表面的,而要用他們自己的方式有創造性地表達對乘法分配律的理解和描述。引導學生用自己的方式去解釋或說明道理,就為學生個性化思考和表征提供了舞臺。他們或根據生活實際講故事,體會它的合情合理,或根據乘法的意義給出解釋,或根據長方形面積計算去說明理由。從不同角度展開推理與聯想,加深了學生對乘法分配律的理解,同時也向演繹推理跨出了可喜的一步。

2.數形結合,探索舉證

師:猜想一下其他算式中是否也具有這樣的特征呢?它們的結果也相等嗎?

生1:有的,我覺得它們的結果都相等。

師:能這么快下結論嗎?接下來我們該怎么辦?

生2:為時過早,我們可以再舉點例子去驗證一下。

師:(借助幾何畫板演示)下面我們借助圖形玩一個“超級變變變”游戲,同桌兩人合作,選擇下面的菜單按鍵變化圖形,一人報出算式,另一個人記錄,同桌交流并判斷兩個算式結果是否相等。(學生借助平板電腦,點擊變化圖形,寫出相應算式,驗證探究)

師:寫出來的兩個算式結果都相等嗎?怎么判斷兩個式子的結果是否相等?

生:通過計算發現,左邊的長方形面積加右邊長方形面積都等于大長方形面積。

師:仔細觀察這些算式,你又發現了什么?

生1:每次的數都在變化,但它們的結果都相等。

師:想一想結果為什么會相等呢?

生2:因為左邊的長方形面積加右邊長方形面積都等于大長方形面積。

師:誰還能從兩個算式的聯系來解釋一下呢?

生3:我發現右邊的加起來就是左邊括號里的和。

師:你的意思就是幾個相加合起來就是相乘之積,為你的發現點贊!現在不看圖,你能獨立再舉出這樣的幾個例子嗎?想一想舉例時注意些什么?

生4:舉的例子要有代表性。

生5:(3+0)×3=3×3+3×0。

師:想象一下這個例子是怎樣的一幅圖?

生6:只有一個長方形。

師:那兩邊的計算結果相等嗎?

生:(齊)相等。

師:這是一個特例,但同樣能說明兩邊結果相等。

生7:我發現(2×5)×2不等于2×2+5×2。

師:這個例子有問題嗎?

生8:這個例子不符合算式的特征,括號里應該改成2+5,兩邊就相等了。

師:現在你們覺得還需要再舉例嗎?你找到其中的規律了嗎?怎么說明這個規律?

生9:用字母表示。

……

片段三 串聯整合,內化提升

師:想一想我們以前接觸過乘法分配律嗎?(出示圖片,引導學生計算圖的周長,找出其中蘊含的乘法分配律)

師:在計算中我們曾遇到過乘法分配律,你還想到了哪些運算中蘊含著乘法分配律?

……

三、磨課思考

《義務教育數學課程標準(2011年版)》指出,數學活動經驗的積累是提高學生數學素養的重要標志。[1]教學中通過創設情境,引導學生經歷發現問題、提出問題、分析問題和解決問題的全過程,同時通過溝通實際問題,感知數學模型;把握規律內涵,理解數學模型;探究結構特點,建構數學模型;串聯知識體系,內化數學模型,層層遞進,讓乘法分配律的結構特征進一步清晰,知識本質得以凸顯。

1.多元表征,深化知識本質

數學學科教學,必須對教學內容所經歷的過程以及使用的方法作一定的闡述。在認識抽象的數學原理或規律時,仍需以具體形象的事物或圖片作為載體,借助幾何直觀來完成向抽象思維的過渡。[2]因此,在學生結合具體數量關系得出算式兩邊相等后,教師直擊知識本質,引領學生深入探尋知識背后的道理。激發學生創意,激活數學思維,用生活實例、電子圖、線段圖等輔助手段,用數、形、事、理相結合的形式解釋說理,用多元表征解釋乘法分配律。同時,巧妙引入幾何模型長方形面積圖,構建“面積模型”。最后,通過“創意變變變”,超越表面形式的模仿,引領學生觸及數學規律最核心的內在結構——數形結合,達成不同表征系統的相互轉化,實現數學抽象、邏輯推理等學科素養的發展。

2.有效勾連,內化知識本質

“要理解事物就要用聯系的觀點來看待它”,而“要對知識形成深刻的、真正的理解,意味著學習者所獲得的知識是結構化的、整合的,是相互關聯的”。[3]學生認識的乘法分配律其實在以前的學習中早已有了孕伏。教師在教學中和學生邊回憶、邊解釋、邊聯想,讓新舊知識得以勾連,知識體系得以建構,促進數學理解從零碎走向結構化,進一步體會乘法分配律應用的廣泛性、普遍性,積累活動經驗,感悟思想方法,內化知識本質,提升數學核心素養。

[參考文獻]

[1]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2011:46.

[2]張奠宙,鞏子坤,任敏龍,等.小學數學教材中的大道理——核心概念的理解與呈現[M].上海:上海教育出版社,2018:17-19.

[3]李艷.聚焦本質 深度理解——“3的倍數的特征”教學實踐與探索[J].小學數學教育,2018,280(22):71-72.