淺析核心素養導向下的2020年高考生物試題

葉美莉

摘 要:高考是高中教學的風向標,隨著高中生物新課標的落地與推行以及中國高考評價體系的指導,高考題也著重考查學生的學科核心素養。研究和分析生物高考題,對高中生物的一線教學有著重要的啟示作用。

關鍵詞:高考;核心素養;高中生物教學

高考具有“立德樹人、服務選才、引導教學”的核心功能,在人才選拔培養中占有核心地位。中國高考評價體系中創造性地提出了高考命題的思路應該從“知識立意”“能力立意”轉變為“價值引領、素養導向、能力為重、知識為基”。研讀和分析高考試題,有利于理順教考關系,實現“以考促教、以考促學”的目的。初步解讀2020年新課標Ⅰ卷理綜的生物試題,發現有以下幾大亮點,也為生物一線教學提供了方向和啟示。

一、 關注社會議題,擔起社會責任

《普通高中生物學課程標準(2017)版》給出的命題程序中講到:試題情境應圍繞現實問題(包括熱點問題)展開,嘗試新穎,真實,科學,恰當,通過一定的信息量和適當的復雜性,可以成為學生利用學科知識分析和解決實際問題的載體。2020年的生物高考試題第一題就充分體現了這一命題程序。

例1 (新課標Ⅰ卷第1題)新冠肺炎疫情的出現告誡人們要有良好的生活習慣并且要提高衛生安全意識。下列相關敘述錯誤的是(? )

A. 戴口罩是要減少新冠病毒以飛沫為介質在空氣中傳播

B. 病毒能在餐具上繁殖,故用較高濃度的食鹽溶液浸泡餐具可抑制其增殖

C. 高溫使病毒的蛋白質外殼變性,煮沸餐具可殺死病毒

D. 物體表面可能存在病毒,所以勤洗手、多消毒可降低感染風險

評析:2020年,新冠肺炎疫情在我國乃至全世界蔓延。新冠肺炎是由新型冠狀病毒感染導致的肺部炎癥。該題以防疫的角度,依托病毒的知識:病毒的結構是由核酸和蛋白質構成;病毒只能寄生在活細胞內才得以生存和繁殖,便可較容易地獲得答案。在整個防疫期間,都不斷強調“戴口罩、勤洗手、少聚集”等的措施,也許考生沒有思考實行這些措施的原因,針對選項中的內容,一方面考生可運用所學的知識去判斷正確與否,另一方面還可以引起考生思考還有哪些措施能進行防疫,目前疫情基本得以控制,在部分人們認為疫情已經過去了,并放松防疫行為的情況下,考生能主動向他人宣傳新冠病毒肺炎的傳播方式和主要預防措施,提醒他人不能松懈,切實做好個人防疫工作,并可宣傳、倡導健康文明的生活方式,如經常到公園散步、運動等,表現個人核心素養中該擔當的社會責任。

二、 緊扣生活實際,升華核心素養

學習最關鍵的是學以致用。學習課本,是掌握必備的知識,利用所學的理論知識解決現實生活中的問題,這過程不但是關鍵能力的提升,還是提高核心素養的升華途徑。2020年新課標Ⅰ卷生物大題中,第30題和第32題都是考查農業生產,共19分,占大題分值的35%,尤為注重生產實際、貼近生活。

例2 (新課標Ⅰ卷第30題)農業生產中人為的一些栽培措施可以有效促進作物的生長發育,達到增加產量等目的。回答下列問題:

(1)中耕是指作物生長期中,在植株之間去除雜草并進行松土的一項栽培措施,中耕對作物起哪些作用?

(2)在作物生長過程中要不定時地施肥,在施肥后要澆水,澆水的原因是 。

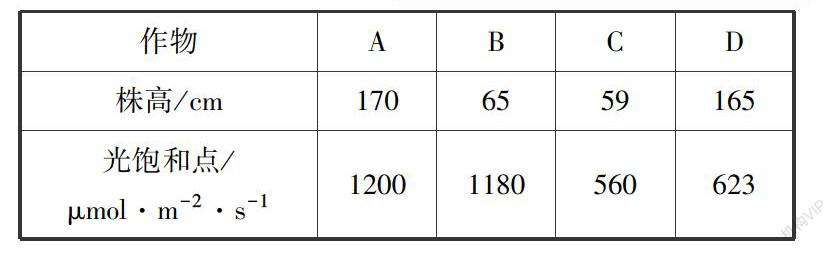

(3)農業生產常采用間作的方法提高植物對光的利用率。現有4種作物,其株高和光飽和點見下表。最適合進行間作的兩種作物是_______,選擇這兩種作物的理由是_______。

評析:抓住題干信息——影響作物生長發育的生理活動,第(1)(2)小題就是圍繞這些生理活動來考查。第(1)小題先給出“中耕”的概念,從概念中提取信息點:“去除雜草”“松土”,聯想到作物的光合作用和呼吸作用。第(2)小題中落腳“施肥”“澆水”等關鍵詞語,可聯系“燒苗”現象、無機鹽的特性、自由水可運輸物質等方面來作答。第(3)小題要求從“提高光能利用率”的角度去選擇作物,題目前面已經有提示,應采用間作的方式,要在垂直方向上有分層,即高矮作物間作(從株高考慮),這樣上、下層的陽光都能得以利用。再結合陽生、陰生植物的光飽和點不同,陽生植物光飽和點高,陰生植物光飽和點低的特點,答案迎刃而解。

這題的亮點在第(3)小題對間作的考查,以往考間作,都是直接給出兩條曲線,各代表陽生植物和陰生植物,要求考生先進行判斷,再考查這種間作方式的意義。而今年則是以表格形式給出幾種作物的株高和光飽和點,讓考生自主選擇,一種開放式的考查方式,這要求考生能把陽生曲線和陰生曲線內化于心,通過對數字的觀察、分析,探究其對作物光合作用的影響及規律,才能做出正確的選擇,而在這過程中,考生的科學思維得以發展、科學探究能力得以提升,利用探究后的知識和規律解決農業作物的種植問題,整個核心素養得到升華。

三、 保護生態環境,踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念

通過對生物學科的學習,考生基本已經形成穩態與平衡觀、進化與適應觀等的生命觀念,明白人與自然是一個有機的整體,自然環境是人類賴以生存的地方,人類減少對自然的破壞、干擾,生態系統的穩定性逐步提高,人類得以健康、持續的發展。

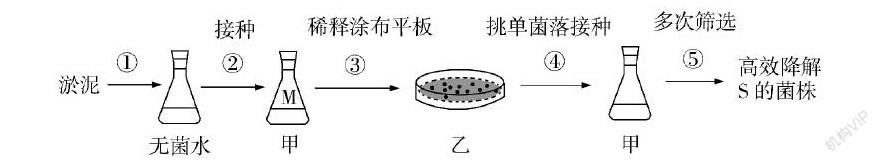

例3 (新課標Ⅰ卷第37題)某種物質S(一種含有C、H、N的有機物)難以降解,會對環境造成污染,只有某些細菌能降解S。按照下圖的流程可以嘗試從淤泥中分離出高效降解S的細菌菌株。實驗過程中需要甲、乙兩種培養基,甲的組分為S、水和無機鹽,乙的組分為S、Y、水和無機鹽。

該題分別考查了考生對微生物的培養、分離和計數知識的掌握,內容比較常見,難度適中。而該題的立題背景——有一種難以降解的,會對環境造成污染的有機物S,只能被某些細菌高效降解。這才產生后續的題目,為什么要分離純化細菌S,最終目的就是降解S,保護生態環境。而對污染物的分解方式有物理沉降、化學分解、微生物分解等,這里為什么強調只有微生物分解可行呢?說明對某些污染物而言,物理沉降、化學分解不一定能起作用,特別是化學分解還可能產生一些有毒氣體,污染空氣,而微生物分解不但針對性強,而且安全、高效、無污染。這種思路或許能應用到當前倡導的垃圾分類中,對部分可回收可降解的垃圾,也能利用微生物分解的方法,高效安全地進行,實現資源的循環利用,踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念。