在線教學中教師非語言親密行為對學生學習效果的影響

趙映川 楊兵 陳德鑫 陳靜 幸賦都

[摘要]已有研究指出,教師傳遞的信息中82%是由非語言實現的,音視頻同步技術為在線教學中教師非語言親密行為提供了支撐和保障。中國在線教學規模很大,但鮮有對教師非語言親密行為的研究。文章以教師非語言親密行為為自變量,以學生學習投入為中介變量,以學習所在地為調節變量,以學習效果為因變量構建有調節的中介模型,探討在線教學中教師非語言親密行為對學生學習效果的影響。對1595名參加在線學習學生的調查顯示:控制性別、年級、專業和學校類型后,教師非語言親密行為對學生學習效果具有顯著正向影響,學生學習投入在教師非語言親密行為與學習效果之間發揮中介作用,學習所在地在教師非語言親密行為與學生學習投入之間發揮調節作用。研究結論不僅有利于理解教師非語言親密行為影響學生學習效果的內在機理,而且對教師在教學中的非語言親密行為具有指導作用。

[關鍵詞]非語言親密行為;學習投入;學習效果:網絡環境;社會臨場感

[中圖分類號]G434 [文獻標志碼]A

一、引言

教學的實質是信息在教師和學生之間的傳遞。在線教學中,師生因為空間(心理)上的距離而在信息傳播上容易產生潛在的誤解,Moore將這種距離稱為“交互影響距離”。研究顯示:親密行為包括語言親密行為(Verbal Immediacy Behaviors)和非語言親密行為(Nonverbal Immediacy Behaviors),能夠傳遞諸如喜歡、親近的積極信息,降低師生之間的心理距離,激發學生的學習動機,增加學生的學習投入,提高學生的學習效果。目前,學者對在線教學中的語言親密行為研究較多,但對于非語言親密行為,受“在線課程中很少或者根本不存在非語言行為”傳統認知的影響,研究相對較少。據統計,2019年,我國網絡本、專科在校學生數為857萬,占全體在校大學生總數的18%。但與此形成強烈對比的是,至今鮮有學者從教師非語言親密行為視角研究如何提高在線教學的質量。

通信技術的快速發展,使得在線教學平臺能夠同步傳遞音頻和視頻信號,由此教師的非語言親密行為成為可能,他們可以與學生進行即時的眼神交流、表情互動。我國與英美國家的文化不同,民眾在交流過程中對談話情景的依賴程度不同,教師的非語言親密行為對學生學習投入和學習效果的影響是否有所不同,什么原因致使我國教師對學生產生這樣的影響,對這些問題的探究有助于探尋新的影響在線學習效果的因素,為提高在線教學質量提供指導和借鑒。

二、文獻綜述與研究假設

(一)教師非語言親密行為與學生學習效果的關系

Andersen認為,教師非語言親密行為指教師交流的眼神、放松的身體姿態、面向學生、微笑、走向并靠近學生。Frymier、Shulman和Houser指出,非語言親密行為包括眼睛的接觸、微笑、走進學生、聲音的抑揚頓挫、積極的姿態。

關于非語言親密行為對學習效果的影響,學界已有的研究得出了兩種不同的結論:一種認為非語言親密行為對學習效果具有顯著正向作用。Andersen認為,非語言親密行為是有效教學的中心。Chesebro的研究顯示:對于個體而言,非語言親密行為能夠產生期待中的教學效果,師生之間親密的關系對學生的學習可以起到催化劑的作用。還有學者探究了教師非語言親密行為對學生認知學習、情感學習效果的影響,如教師的非語言親密行為越多,學生的認知學習收獲越多,情感學習效果越好。另一種結論卻認為作用不顯著。Titsworth指出,親密行為對知識學習沒有顯著影響,但是當再次測試時,親密行為有助于對知識的記憶。Chesebro的研究也指出,教師的非語言親密行為對學習只有微乎其微的影響。Messman等人的研究顯示,親密行為對學習成績的方差解釋率僅為1%。

已有研究沒有形成統一結論,但課題組對學生的訪談主要支持安德森的結論,據此提出假設1:教師非語言親密行為對學生學習效果具有顯著正向影響。

(二)學習投入的中介作用

雖然有研究探討了教師非語言親密行為對學生學習效果的影響,但是其作用機制并未得到充分研究。本研究旨在揭示學生學習投入在教師非語言親密行為與學習效果之間的中介機制。

長期以來,人們認為,在線教學中,學生難以感受到教師的微笑和聲音的抑揚頓挫,因而對教師非語言親密行為與學習投入關系的研究相對較少。Dixson等人對在線教學中教師的非語言親密行為和學生學習投入的關系進行單因素方差分析后指出:就教師非語言親密行為的頻數而言,頻數越多,學生的投入水平越高:就教師非語言親密行為的形式而言,論壇(Forum)、教師的語調(Tone)對學生的學習投入具有顯著影響。

Astin經過長達20多年的觀察后指出:決定學習效果的黑箱是學習投入,學習投入才是影響學生成長的關鍵因素,學生投入到學習中的時間和精力越多,越全身心地專注于學習,他們的學習收獲越大。他還以學習歷史為例,指出學生花在上面的時間越多,他學到的歷史知識越多。Carini等人對來自14所四年制高校的1058名學生的調查顯示:學生的學習投入與他們的批判性思維和分數正相關。Davis的研究指出,當學生積極投入到學習中時,他們會取得好的學習效果。除此之外,還有學者專門研究了在線教學中學生的學習投入與學習效果之間的關系。Hu等人對212位通過線上學習Adobe Photoshop課程的學生的實證分析顯示,學習投入對學習效果具有完全的調節作用。Blass和Davis的定性研究也指出:在線學習中,學生的投入非常重要。

現有研究一致認為,教師非語言親密行為對學生學習投入、學生學習投入對學習效果都具有正向影響,據此本研究提出假設2:學生的學習投入在教師非語言親密行為與學習效果之間起中介作用。

(三)學習所在地的調節作用

Webster和Hackley構建了一個遠程教學效果影響因素模型,并采用定性和定量的方式對模型進行了驗證,結果顯示,技術因素(如網絡質量正向影響學習效果,網課中,網絡無法連接或運行,網站的崩潰或頻繁掉線,音頻信號傳遞的延時等)會影響學生的學習效果。我國學者也構建了網絡學習影響因素模型(LICE模型),指出良好的網絡通信性能,流暢、穩定的傳輸速率都是保證網絡學習的基礎條件。鄔大光的調查顯示:54.55%的師生認為網絡速度及穩定性非常影響線上教與學效果。

我國幅員遼闊,不同地區的網絡條件存在差異。董慧等人認為,地理環境的“先天條件”影響了網絡在不同地區的實現,優勢的地理位置有利于經濟的集中和互聯網的普及。程晨等人認為,區域已有經濟基礎、地理區位、科技實力、政策環境等多種因素對地區網絡發展的影響程度存在差異,使得不同地區網絡競爭力表現各異,東部沿海地區網絡競爭力總體領先于中部和西部地區。一些經濟欠發達及邊遠貧困地區的網絡環境較差,無法有效支持在線教學的實施。

根據以上文獻并結合對學生的訪談,本研究認為,學生學習所在地(東部、中部和西部)在教師非語言親密行為與學生學習投入之間發揮調節作用。據此提出研究假設3:學習所在地對“教師非語言親密行為→學生學習投入→學習效果”這一中介路徑的前半段起調節作用。

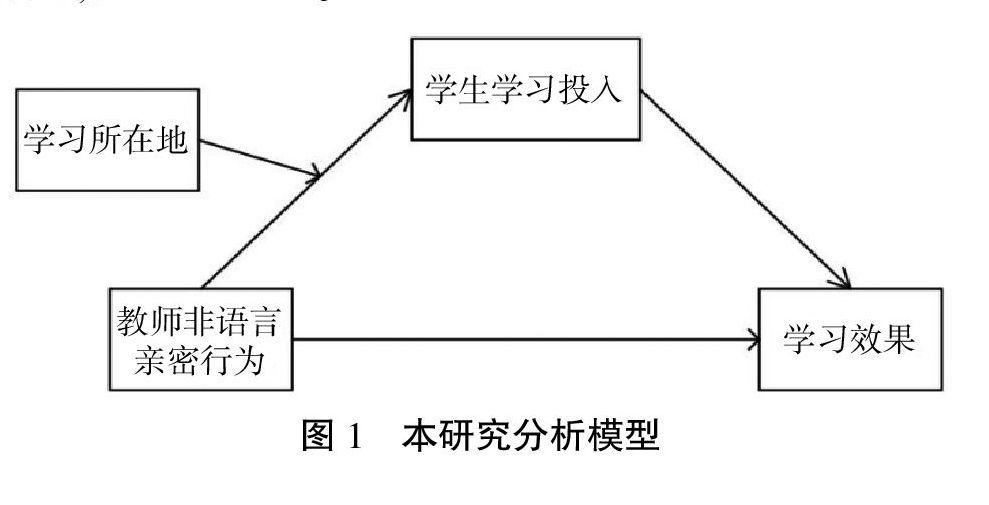

綜上所述,本研究構建了一個有調節的中介模型,探討教師非語言親密行為對學習效果的影響,并檢驗學生學習投入的中介作用和學習所在地的調節作用,如圖1所示。

三、研究方法與測量工具

(一)研究樣本

遵循方便取樣原則,通過問卷星平臺向東部、中部和西部大學生發放問卷,回收有效問卷2824份。在對問卷進行整理時發現,東部江蘇省的問卷達到1544份,占總問卷的54.67%,為了使樣本在生源地、大學類型上達到平衡,按照隨機抽樣方法選取了315份江蘇省問卷,最終用于數據分析的問卷為1595份。其中,男生737份、女生858份:東部大學689份、中部大學375份、西部大學531份;一流大學689份、一流學科375份、其他大學531份:文科學生624份,理科學生480份,T科學生491份。

(二)測量工具

本研究設計了三個量表用以測量變量,設計的方法是:在借鑒已有成熟量表的基礎上,結合本研究的需要以及對學生的訪談和試測,對量表進行修訂,形成量表終稿。

1.非語言親密行為量表

當前使用最廣泛的非語言親密行為量表當屬Richmond、Gorham和Mccroskey設計的測量非語言親密行為頻數的量表,一共14道題目,每道題目分為5個等級,從O(從來沒有)到4(非常頻繁)。本研究團隊將此量表翻譯成中文后請學生試做,學生認為有些題目不符合中國情況,團隊隨即刪除這些題目。最后,結合訪談,確定的非語言親密行為量表包含5道題目,每道題采用李克特5點評分法,從1到5分為5個等級。對這些題目進行信度分析,結果顯示其克隆巴赫a系數為0.90,表明能很好地測量出在線教學中教師的非語言親密行為。

2.在線學習投入量表

Dixson設計的學生在線學習投入量表包括19道題目,聚合為4個因子:技能、情感、參與和績效,因子載荷達到0.60。這份量表雖然得到學界的普遍認同并被廣泛采納,但是,本研究將“學習效果”(量表中的“績效”因子)作為因變量,因而在學習投入量表中將其包含的題目刪除。結合學生試做的情況,本研究的在線學習投入量表包含6道題目,每道題采用李克特5點評分法,從1到5分為5個等級。對這些題目進行信度分析,結果顯示其克隆巴赫α系數為0.86,表明能較好地測量出在線學習中學生的學習投入情況。

3.學習效果量表

針對虛擬課堂中的學習效果,Rovai等人根據布魯姆的學習目標分類,設計了包含9道題目的自我報告式測量量表,信度分析顯示,克隆巴赫α系數為0.79。學生在試做這份量表的翻譯版本時,提出了一些有價值的題目,據此最后確定的學習效果量表包括15道題目,每道題采用李克特5點評分法,從1到5分為5個等級。對這些題目進行信度分析,結果顯示其克隆巴赫α系數為0.97,表明能很好地測量出學生的在線學習效果。

采用AMOS對量表進行驗證性因子分析,檢驗量表的結構效度。第一次分析時,X2/df=13.56,一般認為這個值小于3說明擬合非常好,介于3和5之間可以接受。因此,根據修正指數(MI)和變量之間的實踐意義進行模型修正,第二次分析時,X2/df=8.88。這個指標容易受到樣本量的影響,當樣本量較大時易拒絕模型,應參考其他擬合指標進行判斷。本模型中,NFI=0.94 >0.9,RFI=0.93 >0.9,IFI=0.95 >0.9,TLI=0.93 >0.9,CFI=0.95>0.9,RMSEA=0.07<0.08,這些指標擬合度都很好,說明本研究修訂的量表具有較高的結構效度。

四、研究結果

(一)相關性分析

對教師非語言親密行為、學生學習投入和學習效果之間的相關性進行分析,可以發現:教師非語言親密行為與學生學習投入、學習效果之間顯著正相關(r=0.27,p<0.01;r=0.63,p<0.01),學生學習投入與學習效果顯著正相關(r=0.48,p<0.01),學習所在地與學生學習投入顯著正相關(r=0.11,p<0.01)。

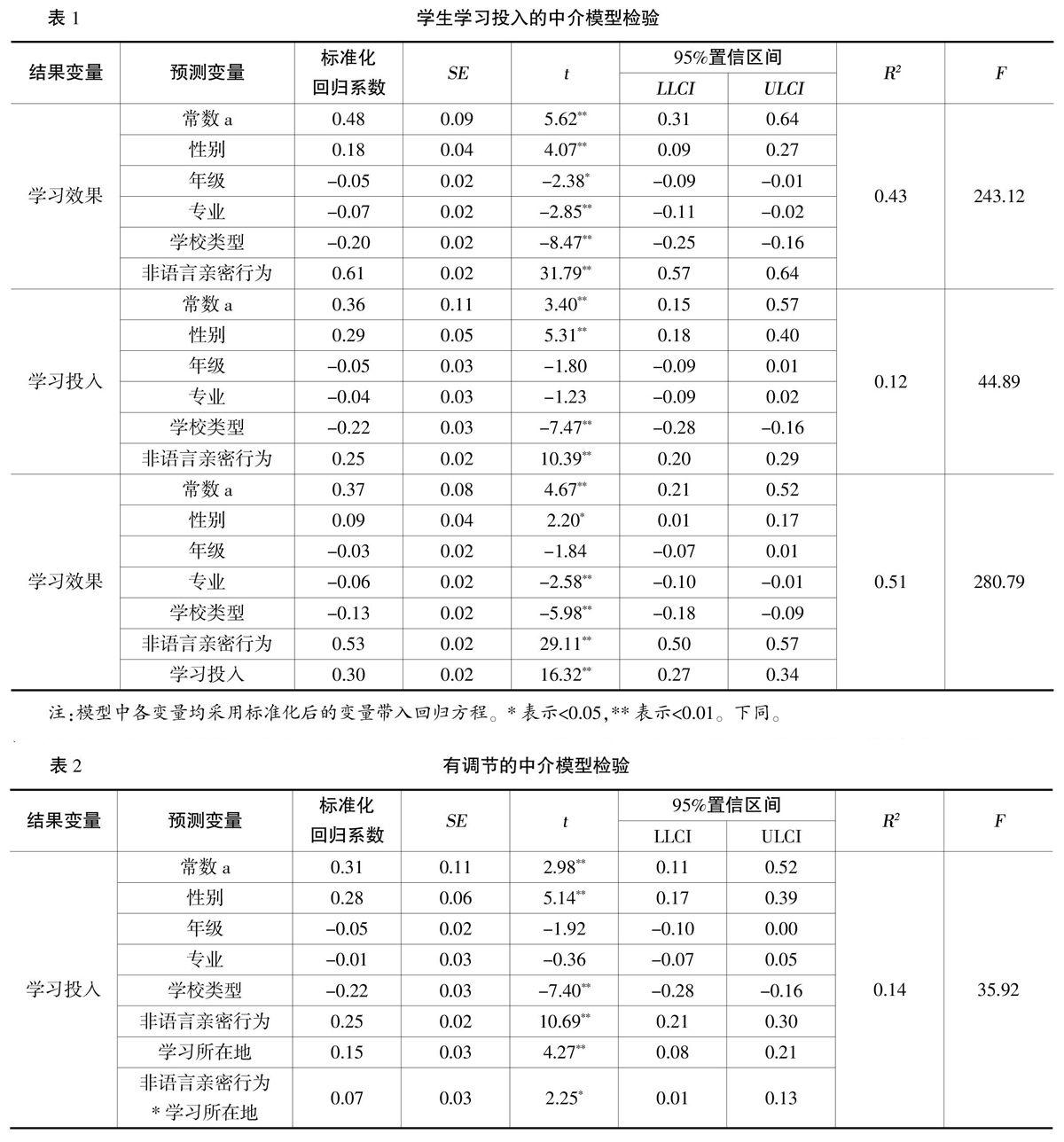

(二)中介效應檢驗

首先將所有變量進行標準化處理,然后在控制性別、年級、專業和學校類型的情況下,采用Hayes編制的SPSS宏程序PROCESS中的Model 4(Model 4為簡單的中介模型),對學習投入在教師非語言親密行為與學習效果之間的中介效應進行檢驗。結果(見表1)表明,教師非語言親密行為對學生學習效果的預測作用顯著(B=0.61,t=31.79,p<0.01),且當放人中介變量學生學習投入后,教師非語言親密行為對學生學習效果的直接預測作用依然顯著(B=0.53,t=29.11,p<0.01)。教師非語言親密行為對學生學習投入的正向預測作用顯著(B=0.25,t=10.39,p<0.01),學生學習投入對其學習效果的正向預測作用也顯著(B=0.30,t=16.32,p<0.01)。此外,教師非語言親密行為對學生學習效果影響的直接效應的95%置信區間的上、下限為(0.50、0.57),學生學習投入在教師非語言親密行為和學習效果之間的中介效應的95%置信區間的上、下限為(0.05、0.10),都不包含0,表明教師非語言親密行為不僅能夠直接預測學習效果,而且能夠通過學生學習投入的中介作用預測其學習效果,學生學習投入起部分中介作用,該直接效應和中介效應分別占總效應的87%和13%。

(三)有調節的中介效應檢驗

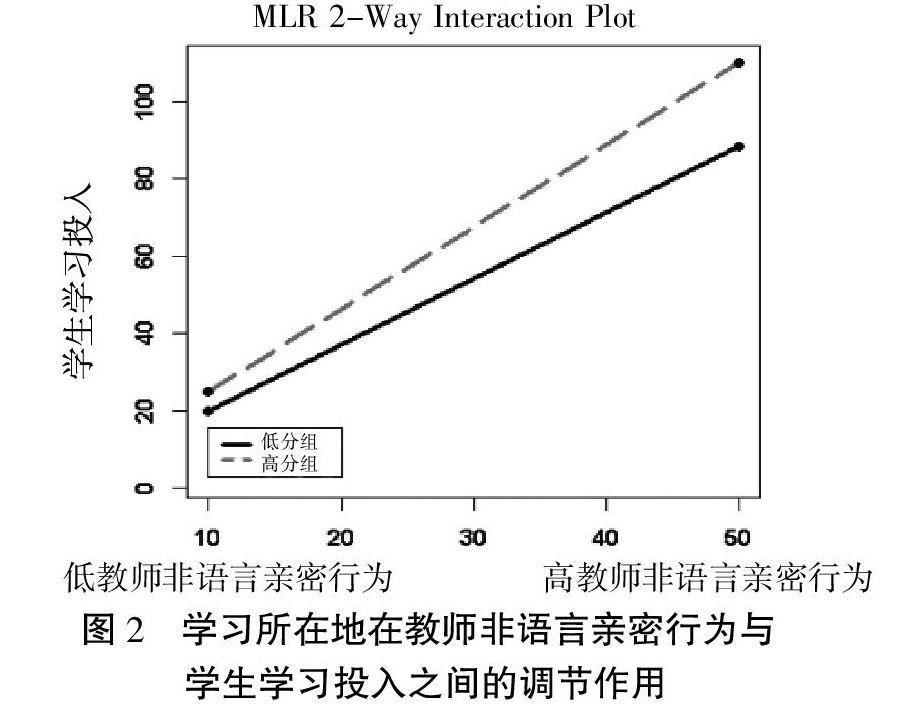

采用Hayes編制的SPSS程序PROCESS中的Model 7(Model 7假設中介模型的前半段受到調節,與本研究的理論模型一致),在控制性別、年級、專業和學校類型的情況下對有調節的中介模型進行檢驗。結果(見表2)表明,將學習所在地放入模型后,教師非語言親密行為與學習所在地的交互項對學生學習投入的預測作用顯著(B=0.07,t=2.25,p<0.05),說明學習所在地可以調節教師非語言親密行為對學生學習投入的預測作用。進一步簡單斜率分析可知(如圖2所示),學習所在地網絡環境較差(M-1SD)時,教師非語言親密行為對學生學習投入具有正向預測作用,simple slope=0.54(圖中實線);學習所在地網絡環境較好(M+1SD)時,教師非語言親密行為對學生學習投入也具有正向預測作用,只是其預測作用更大,simple slope=0.67(圖中虛線),表明隨著網絡環境的改善,教師非語言親密行為對學生學習投入的預測作用有所增加。

五、討論

基于相關理論和已有研究,本研究以教師非語言親密行為為自變量,以學習所在地為調節變量,以學生學習投入為中介變量,以學習效果為因變量構建有調節的中介模型,對1595名大學生的調查顯示,教師非語言親密行為對學生學習效果具有顯著正向影響,學生學習投入在教師非語言親密行為與學習效果之間發揮中介作用,學習所在地在“教師非語言親密行為→學生學習投入→學習效果”這一中介路徑的前半段起調節作用。

(一)教師非語言親密行為對學習效果的影響

本研究證實了Andersen的觀點,即教師的非語言親密行為越多,學習效果越好。但是,我國為何如此的原因卻與美國有所不同。受儒家思想的影響,我國民眾比較注重“面子”。面子保全理論(Face-saving Theory)認為,面子是人們在交往中的基本愿望和需求,基于此,交流者試圖時刻照顧彼此的面子,理性地采取某些交流策略以減少對面子的威脅,這些策略必然導致構建復雜的信息結構,因此,在復雜話語結構的背后必然隱藏著第二信息——非語言。有研究指出,教師傳遞的信息中,82%是由非語言傳遞的,只有180/0是由語言傳遞的。為了給彼此“面子”,我國民眾在交流過程中形成了一種“高情景文化”,非常重視“對話情景”而非“對話內容”,溝通是含蓄的,人們對含蓄的信息非常敏感,個體從早期就學會了準確解釋這些含蓄的信息。

因此,一方面,我國教師和學生之間的交流需要借助情景,如教師的眼神、笑容、聲音;另一方面,學生更容易判斷、理解教師非語言親密行為,教師的一個眼神、一個手勢,他們都能心領神會并做出教師期待的反應。教師非語言親密行為越多,學生對教師的依戀感就越強,對學術環境的感受就越舒適,這些使他們不再把學習看作生命體以外的事情,而是主動克服各種困難,堅持努力學習。因此,我國在線教學中,教師非語言親密行為對學生的學習效果具有顯著正向影響。

(二)學習投入的中介作用

在線教學最大的問題在于社會臨場感的缺失,為此,學界將社會臨場感作為衡量各種線上教學媒介質量的標準。根據交流的親密性和即時性,各種媒介被視作是一條從暖色到冷色的光譜,某種媒介之所以比其他媒介更加溫暖和豐富,是因為它有更多的語言和非語言暗示,能讓遙遠的他人感受到更多的臨場感。在線教學中,學生如果可以同步地看到“對面”教師溫暖的微笑、鼓勵的眼神,看到“黑板”上教師的“板書”,聽到“對面”教師抑揚頓挫的講課聲、高興時的笑聲,還可以與教師進行實時的互動,他就能真切地感受到教師就在他面前,是如此親密和可信任,“當和老師產生了情感時,就想盡100%的努力做到最好,因為希望老師喜歡自己,不想讓老師失望”。于是,他們投入大量的時間和精力到學習中。因此,學習投入在教師非語言親密行為與學習效果之間發揮著中介作用。

(三)學習所在地的調節作用

加涅的學習條件理論認為,學習會受到多種因素的影響,這些因素大體上可以分為內部條件和外部條件兩大類。其中,外部條件是指教學方式、教學媒體、教學環境等因素,不同的外部條件會產生不同的學習結果。Everson等人也指出,環境因素影響著學生的學習投入,相關分析表明,75%的學習投入可由學習環境解釋。

在線教學中的環境主要是指學習所在地的網絡質量。我國東部地區網絡速度快、穩定性高,教師可以采用跟實體課堂最為接近的直播方式授課,學生可以接收到最多的非語言親密行為信息:西部地區網絡速度較慢、穩定性較低,很難支持音頻和視頻同步傳輸,教師在直播時必須關閉視頻,甚至只能播放提前錄制好的音頻材料,學生只能接收到有限的非語言親密行為——聲音;中部地區則介于兩者之間。非語言親密行為信息越豐富,學生的學習投入越多,否則將越少。因此,學習所在地在教師非語言親密行為和學生學習投入之間起調節作用。

六、結語

本研究構建的有調節的中介模型不僅分析了教師非語言親密行為通過學生學習投入影響學習效果的具體路徑,而且分析了教師非語言親密行為通過學習所在地對學生學習投入的加強或削弱作用,對深化、拓展教師非語言親密行為與在線教學質量之間關系的研究具有積極意義。研究結果表明,教師非語言親密行為正向顯著影響學生學習效果,學生學習投入在教師非語言親密行為與學習效果之間發揮著部分中介作用,學習所在地在教師非語言親密行為與學生學習投入之間發揮著調節作用。這一結論支持了Andersen、Astin和Kuh等學者的研究,并且有效地整合了學習條件理論,對構建更加完善的在線教學質量影響因素模型具有一定的推動作用。

此外,本研究構建的有調節的中介模型對提高在線教學質量具有一定的啟示:首先,優化中部和西部網絡環境,提高網速和網絡穩定性,以便教師更多的非語言親密行為能夠即時地傳遞給學生。其次,采用“既聞其聲又見其人”的授課方式,給學生展示豐富的非語言親密行為,以促進學生的學習投入并提升學習效果。

本研究的數據僅僅來自對學生的調查而缺少對教師的調查,數據的全面性有待提升。但它拉開了我國在線教學中教師非語言親密行為對學生學習效果影響研究的序幕。當然,不同學科學生的思維方式不同,他們對教師非語言親密行為的感知不同:不同性別學生的認知特點不同,他們對教師非語言親密行為的敏感程度不同:不同類型學校學生的學習能力不同,他們對教師非語言親密行為的需求不同,這些都需要進一步研究。另外,教師非語言親密行為對實體課堂中學生學習投入和學習效果也具有非常重要的作用,教師應該如何適時、適量、適當地展示其非語言親密行為,也是一個值得關注和研究的問題。