把“放養”理念融入班級活動建設

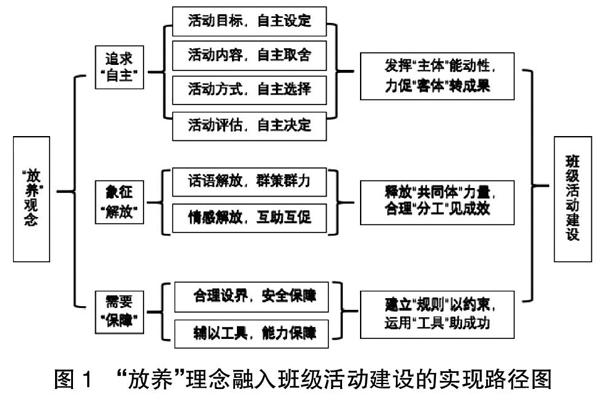

[摘? ?要]傳統的班級活動建設理念已經不能完全適合當今教育的發展趨勢,教師需要直面更復雜的班級活動建設問題,“放養”理念為班級活動建設提供了新的視角和路徑。放養意味著“解放”“自主”和“保障”。放養要發揮主體能動性,力促客體轉成果;加速釋放共同體力量,使合理分工見成效;要建立規則進行約束,引導學生運用工具。

[關鍵詞]放養;班級活動建設;自主;解放;保障

班級活動建設有利于凝聚班級精神、幫助學生成長。但是班級活動常遇到一些棘手的問題,如班主任事務纏身,各種活動應接不暇,嚴重擠占了教學工作時間;學生能力缺位,“保姆式”管理導致學生主體能動性發揮受限,抑制了學生資質能力的發展[1]。將“放養”理念融入班級活動建設,可為解決這些問題提供新的視角。

一、放養的內涵

“放養”本是指將一些圈養的動物放到野外,使它們可以在一定范圍內以原來的方式生活。“放養”一詞后來被運用到教育領域,其背景是由于越來越多的父母在經歷過應試教育的壓抑以后,選擇給予孩子一種寬松自由的家庭教養方式,它強調“放的是思維,養的是習慣”[2]。

類似理念的家庭教養方式(Child-rearing style或Parenting pattern)研究可以追溯到盧梭的“自然主義教育”,認為兒童需要自由成長[3]。其思想源頭是現代教育中的規訓和控制,以及把學生潛在地當成流水線上待加工產品的做法,導致人的異化,社會迫切需要一種與現實形成對照的自然的教育[4]。20世紀中葉以后,拉魯(Lareau. A)發展了盧梭的自然教育理念,研究總結出中產階級的“協作培養”(concerted cultivation)模式,其特點在于更民主、尊重孩子的意見、減少懲罰措施,同時要求孩子對自己的行為負責任、遵守群體規范、善于控制自己情緒。這種不同于強權控制型的模式,取得了更多的成功。以上觀點都在某種程度上體現了放養理念。

由此可見,放養理念不等同于“放羊”或“散漫成長”,不等同于放任不管。相反,它主張的是為學生提供自由成長的環境,使學生作為一個獨立的個體,思想自由,意見被尊重,行為不被支配。在這背后,是教育指導者更細心的引導和更耐心的栽培。把家庭教養方式對放養的詮釋延伸至班級活動建設,便有了以下三方面的內涵。

一是放養象征解放。放養就是把學生置入動態的環境,在這個環境中,師生、生生間的探討交流是學生活動開展的常態;每個生命個體都彼此尊重,彼此關懷。在這樣的互動中,教育的價值得以實現,生命潛能得到激發。

二是放養追求自主。按照字面意思,“放”指“解脫約束,得到自由”,“養”指“撫育,供給生活品”。“放養”的目的是讓學生練就在這個世界獨立生存的本領,讓學生擁有自主管理、自主發展的優秀品質。

三是放養需要保障。放養不等于放縱,而應該有邊界、有規矩,通過給學生確立明確的管理指標,教會學生把握分寸感和邊界感,培養敬畏之心;放養也不等于放任,對學生不能任之由之,而是要提供各種保障來落實學生高質量地成長。

二、放養理念融入班級活動建設

解決班級活動建設中的問題可以借助活動理論框架。活動理論認為,活動是由主體、客體、共同體、工具、規則和分工六要素組成的系統[5]。學生是活動的主體,他們借助多種工具,實現客體向結果的轉化,如舉辦文藝匯演等,一起合力完成任務的群體被稱之為共同體。共同體里包括不同的職務以及不同的任務分配,規則則是指為確保活動順利進行而約定的規范及標準[6]。基于活動理論視角,優化班級活動建設的實現路徑如圖1所示。

1.用放養發揮主體能動性,力促客體轉成果

“學會做事”是聯合國教科文組織提出的未來教育“四大支柱”之一。為使學校真正成為學生發掘自身潛力、促進自我成長的自主體驗殿堂,在班級活動的組織中,教師要有“放”的理念,把學生看作自主的、有足夠認知能力和思維能力的人,讓每位學生發揮能動性。

(1)活動目標,自主設定

放養理念下的活動目標由學生制定。學生將“老師的要求”與“自己對能力的判斷”交互調適進而生成符合實際的活動目標。例如,廣東省東莞市東城中學從2018年始,經由市教育局統一安排,與德國黑森州部分學校互相交流,每年會有一批德國師生到東城中學參觀走訪。交流過程中,共有十幾個班級被選中為活動班級,每個班級通常有三名德國學生。被告知活動背景以后,學生確立活動的目標:“弘揚中國文化”并“不卑不亢地接待外國朋友”。活動目標自定,促使活動由教師主導走向學生自發嘗試最終通達自覺發展,其教育效果比教師說教更有力量。

(2)活動內容,自主取舍

學生作為活動實踐的主體,要依據一定的原則參與活動內容的選取。一是內容繁多時“有舍才有得”。起初學生設計的接待課環節過多,后通過確立取舍標準,包括符合主題、整體協同、關照時空(時長與空間場地),最終選取了“中國美食分享”“中國武術表演”和“中國古風曲目合唱”等可凸顯中國特色的環節。二是內容雜亂時“有破才有立”。如在“中國美食分享”環節,每個小組設想的特色美食帶有隨意性,隨后組織者提出了修改方案“要么選取各省的特色美食,要么選取東莞市各鎮區的特色美食”,提高了活動的規劃性。

(3)活動方式,自主選擇

教師要把選擇權交給學生,讓學生可以自主確定活動方式。比如在“中國美食分享”環節,學生采用了“體驗”和“競賽”的活動方式進行。全班學生(包括德國學生)每人有三顆小星星,需要在品嘗各小組美食后進行投票。各小組成員在現場的解說都盡量從品嘗者的感受和體驗出發,培養了學生“用戶至上”的思維。

(4)活動評估,自主決定

當學生被給予自我評估的機會時,他們會更自信地呈現有關自己進步的更為精準的信息[7]。因此,學生不僅是評估的對象,也應該是評估的主人[8]。例如有學生這樣反思:“當中德雙方校領導巡視到我們班級的時候,我們能主動分享美食,但是卻沒能給他們解說中國美食之特色;在給雙方校長品嘗糖糍粑粑的時候,不應該只用牙簽串著,而應該用一次性杯子盛好端過去,不然嘉賓可能會感覺不雅。”學生從“微觀”角度進行的自我評估應該得到重視,學生對這次活動的反饋會變成下個活動的經驗,讓評估反思環節成為畫龍點睛之筆。正如厄爾所說:學生能自己評價自己,成為自己最好的評估者,就能更好地支持終身學習[9]。

2.放養加速釋放共同體力量,合理分工見成效

放養目的之一是解放教師,在教師通達“無為而治”的高級境界之前,仍需要對學生進行培養。實現解放這一目標需要共同體的支持,通過成員之間言語互動和情感互動,可以使共同體功能發揮最大值。

(1)言語解放,群策群力

言語解放的主體至少有三個。一是學生。要讓學生在對話中各抒己見,多聲對話,通過溝通達成理解,建構多元化活動知識。二是共同體中其他成員。比如“班級布置小團隊”中,其中一位學生就把自己的家長邀請進來,給會場布置帶來了新的設想和資源,這種做法也加強了家校合作。三是共同體外成員。如學生還向成功布置了運動會大本營的團隊請教經驗;與同樣有接待任務的其他班級交流想法,擴展思路。教師的工作就是指引學生構建、擴建共同體,尋找其他共同體,實現思想多元融合。

(2)情感解放,互促互助

情感的交互依托于真實活動。通過完成各項任務,共同體成員的聯系加強,促進了彼此情感良性互動。一是情感參與。在本例中,共同體成員一起體驗喜怒哀樂,情感的參與讓他們更珍惜活動成果。教師引導共同體正確對待挫折與失敗,增強團隊凝聚力。二是情感共鳴。本例中一位學生總結道“活動中我負責中國武術表演,雖然只有三位同學,但每次排練都不能準時開始。以前我參加活動也不緊不慢,以后我會準時到場。”教師可以通過調整共同體成員在共同體中橫向的任務分配和縱向的職務安排來讓學生體驗不同角色,產生共鳴,培養同理心。

3.放養需要建立規則以約束,運用工具助成功

放養是為了學生能在一個良好的、安全的環境下自然成長為理想的模樣。它需要人力、物力等多方面的保障。共同體給予的是“人的因素”的幫助,規則和工具給予的則是“術的因素”[10]的支持。

(1)合理設界,安全保障

落實放養需要規則來保障。一是制定機制。規則由共同體成員共同制定,而不是由教師制定,學生越是感受到“自主”,對規則接受度越高。二是執行機制。可以通過“增加選項”和“改變情境”等技巧引導成員樂于接受規則[11]。比如學生要排練中國古風歌曲《青花瓷》的中英文版。由于英文版有難度,部分學生不想排練了。組織者這樣調整:“大家可以只節選一小段來演唱,或者是中英文分不同同學演唱,大家選。”以此讓學生們主動改變。三是懲罰機制。懲罰機制做到兩注意:一要注意“因果相關”。例如“如果不認真排練,就延長排練時間,減少排練以后自由活動時間”是“相關”規定,“如果不認真排練,就告訴班主任扣德育分”是“不相關”規定;二要注意“懲罰合理”,過于嚴苛的懲罰措施不僅無法落實,還會讓學生出現抵抗心理。

(2)輔以工具,能力保障

學生完成活動離不開“工具”的使用。教師要由活動的控制者和管理者轉變為中介工具的提供者[12]。“當中介工具被內化時,它會影響人的智力發展”[13]。一是提供心理工具。本例中,教師提供了關于活動策劃的“個人經驗”;幫助學生思考舉辦此類型活動需要考慮的維度;并形成活動策劃步驟“概念圖”。二是提供物質工具,共同體成員分享了多媒體等先進工具,如利用Au軟件為歌曲《青花瓷》制作消音版伴奏音樂。新工具的使用對學生思維和意識的發展產生了促進作用。

三、放養的策略與建議

一是始終把握育人內核。所謂放養,最終的落腳點還是“養”,“放”只是一種手段,其目的是為了學生充分地成長,即育人。在班級活動建設中,要始終把握住培養內核與育人精髓,才能全面踐行新時代教育使命。

二是始終把握關鍵少數。班級需要培養領軍人物,并通過他們來引領共同體。值得注意的是,關鍵少數并不是固定群體,每位學生都可能是某個方面的關鍵少數,激發每個人的潛在可能,才符合教育的意義。

三是始終把握類的思想。類的思想是指把具有相同屬性和相同操作的對象歸為一類,通過歸類培養總結能力。每次活動中,學生積攢的經驗都以文字的形式把記錄,提取共性并深化之,實現“知識創造”,這樣不僅使內容可傳承,也是對學生思維的訓練。

四、結語

以上采用“班級活動建設”而非“班級活動管理”的表述方式,其內涵與放養理念相吻合。兩者都是要拋棄“班級活動中的管理主義傾向”[14],“特別是拋棄對學生主體意識的否定與壓抑”[15]。放養理念融入班級活動建設,正是希望班級具有內在教育力量的一面被關注,而且通過對應的創造性教育實踐得到開發[16]。通過放養,學生成為班級活動主體,進而才能更自覺、更主動地成為自主生命的發展主體。這才是放養理念最大的價值所在。

參考文獻

[1]甄亞萌.以人為本,完善班級管理[J].教育管理研究,2016(S2):3-4,12.

[2]范曉軍.放養,讓孩子像孩子那樣成長[M].沈陽:遼寧人民出版社,2019:1-3.

[3]劉程,廖桂村.家庭教養方式到階層分化及其后果:國外研究進展與反思[J].外國教育研究,2019,46(11):92-104.

[4]孔令新.論盧梭的自然教育與現代規訓式教育的隱秘關系[J].教育理論與實踐,2016,36(19):7-10.

[5]毛剛,劉清堂,吳林靜.基于活動理論的小組協作學習分析模型與應用[J].現代遠程教育研究,2016(3):93-103.

[6]呂巾嬌,劉美鳳,史力范.活動理論的發展脈絡與應用探析[J].現代教育技術,2007,17(1):8-14.

[7]畢鵬暉.形成性自我評估融入移動聽力學習的模式研究[J].現代教育技術,2017,27(12):82-87.

[8]Andrade L H,Cized J G. Handbook of Formative Assessment[M]. New York: Routledge. 2010:90-102.

[9]Earl, L M. Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student Learning(2nd ed.)[M]. Thousand Oaks, California: Corwin Press,2013:112.

[10]王興宇.活動理論視角下的智慧課堂教學模式研究[J].中國電化教育,2020(4):118-124.

[11]龍寶新.助推式課堂:課堂管理方式變革的新路徑[J].教育發展研究,2018(18):37-44.

[12]劉霞.活動理論視角下課堂學習活動研究[J].語文教學通訊,2020(10):62-54.

[13]Jonassen,D H,Rohrer-Murphy L. Activity Theory as a Framework for Designing Constructivist Learning Environments[J].Educational Technology,Research and Development,1999,47(1):61-79.

[14]謝維和.論班級活動中的管理主義傾向——兼答吳康寧教授的商榷文章[J].教育研究,2000(6):54-59.

[15]李偉勝.讓班級敞現生命活力——我國當代中小學班級建設的專業使命[J].教育科學研究,2016,(12):38-43.

[16]葉瀾.“新基礎教育”論[M].北京:教育科學出版社,2006:294-295.

(責任編輯? ?郭向和)

作者簡介:甘靖源,華南師范大學教育科學學院博士研究生,E-mail:179811382@qq.com(廣東廣州,510631)

基金項目:廣東省青年文化人才創新項目“社會主義核心價值觀進課堂:案例創編和文化宣傳”(項目編號:粵財科教〔2019〕154號)、廣東省高校省級重大研究項目“社會主義核心價值觀教育課程開發原理與方法研究”(項目編號:2016WZDXM013)