周敦頤《太極圖》在道家文獻中的變?nèi)菖c價值

[摘 要]在儒學(xué)發(fā)展史上處于樞紐位置的周敦頤,其《太極圖》《太極圖說》以圖示說、以說解圖,圖與說桴鼓相應(yīng)的直觀、生動、形象的圖說式治學(xué)方法,在道家文獻中通過或整體、或分散的形式得到廣泛受容,以在周敦頤圖的上下、左右、內(nèi)部或增加,或改變其原文的方式,結(jié)合道家思想對其加以改造而成為道經(jīng)圖像,是為周敦頤圖之變?nèi)荩湓诘澜虒W(xué)術(shù)史上的價值體現(xiàn)為,作為一種非藝術(shù)圖像,為道家思想詮釋提供了便利途徑,通過三教融合為道家思想發(fā)展提供了理論依據(jù)。

[關(guān)鍵詞]周敦頤;《太極圖》;圖說學(xué);圖像學(xué);詮釋學(xué)

[作者簡介]王晚霞(1977-),女,文學(xué)博士,天津科技大學(xué)文法學(xué)院副編審(天津300457)。

儒學(xué)發(fā)展到宋代,與漢唐相比面貌發(fā)生了很大改變,其間樞紐一般認為是周敦頤(1017-1073),世稱濂溪先生。南宋后的歷代各家學(xué)者對周敦頤思想的詮釋從未停息,跨越千年歷史來看,正是這些多種多樣的詮釋與歌詠,在歷代綿延中豐富了脈絡(luò)不絕的濂溪學(xué)。周敦頤的代表作《太極圖》(下文簡稱濂溪圖)是一幅蘊含哲學(xué)思想的圖像,該圖像還附有一篇短文《太極圖說》。歷來在有關(guān)濂溪圖的來源中,有一種道教起源說,宋代朱震、清代黃宗炎、毛奇齡是代表

大致認為此圖是由“濮上陳摶以《先天圖》傳種放,放傳穆修,修傳李之才,之才傳邵雍,放以《河圖》《洛書》傳李溉,溉傳許堅,堅傳范諤昌,諤昌傳劉牧。修以《太極圖》傳周敦頤,敦頤傳程頤、程顥。”出自宋朱震:《進周易表》,王晚霞編著:《濂溪志補遺》,北京:中國社會科學(xué)出版社,2020年,第24頁。,當(dāng)代學(xué)者中陳鼓應(yīng)先生直言:“《太極圖》源自道教系統(tǒng)”

陳鼓應(yīng):《論周敦頤〈太極圖說〉的道家學(xué)脈關(guān)系——兼論濂溪的道家生活情趣》,《哲學(xué)研究》2012年第2期。,雖然說法并不完全相同,但都認為濂溪圖受到了道教影響。《太極圖》在道教中的受容,不只體現(xiàn)在中國,還體現(xiàn)在東亞,孫亦平先生在巨著《東亞道教研究》

孫亦平:《東亞道教研究》,北京:人民出版社,2014年。中有深入研究。學(xué)界有關(guān)此選題的具體研究中,多關(guān)注此圖的道教淵源,這也是儒道兩家學(xué)者爭論的焦點,而對濂溪圖對道經(jīng)圖像的影響關(guān)注不多。究其原因,主要是道家文獻在周敦頤之前就有許多圖像,所以之后也有許多圖像就不易引起注意,其次是圖像學(xué)作為一門學(xué)問尚未及前沿。而實際上在周敦頤之后,尤其是元代道家文獻中有大量與濂溪圖十分相似的圖像,這些圖像離開濂溪圖其實很難找到恰當(dāng)?shù)慕忉屄窂健1疚囊源藶槠鯔C,僅限中國,嘗試從三個方面探析周敦頤《太極圖》在道家文獻中的受容、變?nèi)莸捏w現(xiàn)及其學(xué)術(shù)價值。

一、周敦頤《太極圖》的特點

魏晉時期的道家思想和唐代佛教的盛行,是宋初學(xué)者思想孕育的重要背景。個人的思想既不可能脫離其歷史背景,也往往帶有其歷史局限,在這樣學(xué)術(shù)思潮背景下誕生的周敦頤思想,其融匯道家、佛家、儒家思想是必然的。不只是周敦頤,之后大儒朱熹、王陽明,在年輕時也都曾泛濫佛老。也不只是中國,日本江戶時代前期的藤原惺窩、林羅山、山崎暗齋這些大儒,也多是棄佛從儒。這種三教融合的思想,顯著地體現(xiàn)在周敦頤著述中。

(一)貫通天地人萬物

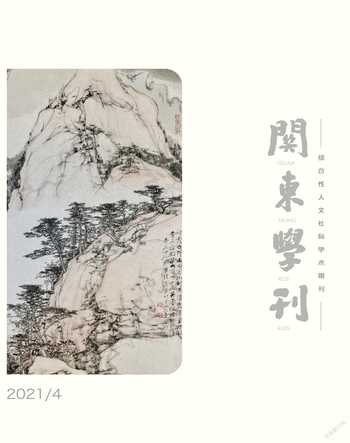

學(xué)界對周敦頤《太極圖》的內(nèi)含研究,已形成一些基本共識,在此僅概述其要點。如圖1所示,從上到下,該圖可分為五層,第一層空圈為太極,第二層坎離卦的變體陰靜陽動為陰陽二氣,第三圈五行化生,第四圈乾坤男女,第五圈萬物化生。最獨特的是,該圖還附有一篇短文《太極圖說》,歷來解該圖必參照該說,有關(guān)此圖的各個部分和圖說的解釋,最經(jīng)典的當(dāng)屬朱熹《太極圖解義》。

圖中所提無極、太極這兩個概念,均非周敦頤首發(fā),《周易》《道德經(jīng)》中已有,周敦頤賦予了兩詞新的內(nèi)涵。無極和太極的含義歷來眾說紛紜,大致上,在儒學(xué)看來,無極為萬事萬物未發(fā)之時的狀態(tài),此狀態(tài)既不是佛教的寂滅,也不是道教的虛無,而是內(nèi)涵豐富蓄勢待發(fā)的無形無聲狀態(tài)。太極則為先天之理,萬事萬物皆據(jù)此理。五氣順布,四時行焉,氣化而后乾男坤女,各一其性,形化而后萬物化生。大致是這樣一個從先天到天,從天到地,從天地之間的乾坤男女到宇宙萬物的一個過程。從而將先天之無極,到天地萬物皆存的太極之理,到天地宇宙之間氣化流行,到乾坤男女與萬物的誕生,在邏輯上鏈接起來,實現(xiàn)了先天、天、地、男女、萬物的貫通。這種思維方式,在圖說中,有進一步解釋。

(二)圖說學(xué):以說解圖,以圖示說

《太極圖》最大的特點是線條圖像附有文字解說,堪稱是圖說學(xué)史上的典型。所謂圖說學(xué),我們以為是指一種以圖示說、以說解圖,圖與說桴鼓相應(yīng)的直觀、生動、形象的治學(xué)方法。這種圖與文字互相依附共存的思想表達方式,早在先秦時就已出現(xiàn),從《河圖》《洛書》到伏羲畫卦,到與《周易》相關(guān)的象數(shù)、圖像,數(shù)不勝數(shù)。上古圖說式表達的典型代表《周易》,后世發(fā)展出兩個不同的詮釋方向:象數(shù)和義理,這在張其成《象數(shù)易學(xué)》

張其成:《象數(shù)易學(xué)》,北京:中國書店,2003年。中有清晰的梳理,張善文《象數(shù)與義理》

張善文:《象數(shù)與義理》,沈陽:遼寧教育出版社,1993年。中也以此為線索對《周易》在各朝發(fā)展擇其精要做了論述。

因為濂溪圖說與《周易》關(guān)系密切,故在此不得不概述三個概念。一是象數(shù),其內(nèi)涵包括三方面:龜象、筮數(shù)、卦象、爻數(shù);為解釋卦爻辭和卦爻象所取的物像、事像及數(shù)量;為各種解易論道的圖形、符號,為宇宙萬物所表現(xiàn)的形象、符號等

張其成:《象數(shù)易學(xué)》,第85頁。。在大類上大致可分為符號象數(shù)、事物象數(shù)兩類。二是術(shù)數(shù),一般指以數(shù)為工具的占筮吉兇的技術(shù),后被歸入五行類,入子部。象數(shù)和術(shù)數(shù)在漢代分路揚鑣,象數(shù)目的是解《周易》,術(shù)數(shù)則重在占斷吉兇。三是義理,這是《周易》卦名、卦爻辭蘊含的意義與道理。這三者源于《周易》,互有側(cè)重,不能全然分開。

周敦頤《太極圖》《太極圖說》分別是《周易》象數(shù)與義理這兩方面發(fā)展的體現(xiàn),與易學(xué)中的術(shù)數(shù)關(guān)系不大。《太極圖》中既有易學(xué)思想,也有易學(xué)卦圖,《太極圖說》是《太極圖》的解釋,其中多有對易學(xué)思想的繼承發(fā)揮。《太極圖》作為圖像,類于象數(shù)中的事物之象。《太極圖說》是意義和道理的說明,是義理的集中體現(xiàn)。這兩方面各有強調(diào),不可分割,在淵源、思想方面與道家有不可分割的關(guān)系。FD0001C6-8D45-4257-B049-BB3DD41315D6

二、《太極圖》在道家文獻中的變?nèi)?/p>

南北朝時《太平經(jīng)》中就有符、箓、咒等,此外還有大量易學(xué)圖像的變體。這些圖像也稱之為道經(jīng)圖像,“這些道經(jīng)圖像本身在道教教義的傳播中扮演了不可或缺的角色,它們是道教思想與美術(shù)圖像的結(jié)合品,是道教思想和道教教義的重要表現(xiàn)手段和傳播載體”。

許宜蘭:《道經(jīng)圖像論要》,《榮寶齋》2015年第5期。宋代以后,則出現(xiàn)了諸多與濂溪圖極為相似但又不同的圖像,相似是因為這些圖像體現(xiàn)出對濂溪圖的受容,不同是因為這些圖像體現(xiàn)出對濂溪圖加以改造后的變相受容。

(一)受容概況

從宋代開始,道教中人就注意到了濂溪圖對于發(fā)展道家思想的價值,道教神統(tǒng)譜與《太極圖》之間有緊密關(guān)系

[日]加藤千惠:《道教神統(tǒng)譜與太極圖》,《宗教學(xué)研究》2000年第4期。,或可直言“道教文化是以太極圖為象征的”

束景南:《唐宋道教太極圖的兩大系統(tǒng)》,《湖南大學(xué)社會科學(xué)學(xué)報》1993年第2期。。《太極圖》與道教關(guān)系的研究成果極多,正因兩者之間從形式到理論的交匯融通。翻檢《道藏》,可發(fā)現(xiàn)其中有許多與濂溪圖相關(guān)的圖像、解說,集中體現(xiàn)在金、元時期,涉獵者多為道士,在此擇其要者,述如下。

南宋蕭廷芝,道士,字符瑞,號紫虛了真子,著有《無極圖說》。白玉蟾(1134-1229),道士,原名葛長庚,字白叟、如晦、以閱、眾甫,號海瓊子、海蟾、云外子、瓊山道人、海南翁、武夷翁,世稱紫清先生,是金丹派南宗的重要人物,著有《太上老君說常清靜經(jīng)注》。

金元之際牧常晁,道教學(xué)者,南北兼通,主張三教融合,著有《無極太極圖》《無極太極圖序》《論無極太極即理氣》,主論無極太極的理氣內(nèi)涵;《性命之源》主論太極為性命陰陽之本;《無極妙有》主論無極為太極之真無,太極為無極之妙有;另有《陰陽以靜為主說》《二極中說》《或問太極類》等都對周敦頤《太極圖》思想進行了各有側(cè)重的闡發(fā)。

宋元之際俞琰,字玉吾,號全陽子、林屋山人、石澗道人、林屋洞天真逸,今江蘇蘇州人,易學(xué)家和道教學(xué)者,著有《太極》,《易外別傳》中的《天根月窟六十四卦》《先天六十四卦直圖》《地承天氣圖》《月受日光圖》《先天卦乾上坤下圖》《后天卦離南坎北圖》《乾坤坎離圖》《天地日月圖》《八七九六圖》《木火金水圖》等16幅易圖與周子《太極圖》密切相關(guān)。李道純(1219-1296),字元素,號清庵,別號瑩蟾子,湖南武岡人,或云儀真人,盱眙人,著有《玄門宗旨》《太極圖頌》《太極圖解》。

金末元初王吉昌,道士,號超然子,山西吉昌人

白如祥:《全真道士王吉昌與劉志淵考——兼論張伯端對金代元初全真教的影響》,《宗教學(xué)研究》2020年第1期。,著《周易象數(shù)圖說》。元陳致虛(1290—?),道士,字觀吾,號上陽子,江西吉安人,內(nèi)丹道家,著《太極圖》。元末明初王玠,道士,字道淵,號混然子,江西修水人,著《太上老君說常清靜妙經(jīng)纂圖解注》。明初張宇初(1361-1410),著《太極妙化神靈混洞赤文之圖》《太極圖合元始一氣全體妙用圖說》《太極圖釋》。還有衛(wèi)琪《無極圖》,鄧柟《雷霆互用圖》《法行先天大道之圖》,張理《易象圖說》等,其中“對于道教來說,張理《易象圖說》的貢獻主要表現(xiàn)在通過對陳摶《龍圖序》思想的闡發(fā),確立了道教宇宙觀問題在內(nèi)丹學(xué)中的重大意義”

章偉文:《試論張理易圖學(xué)思想與道教的關(guān)系》,《中國道教》2006年第6期。。類似著述還有很多,概言之,可見道家學(xué)者對濂溪圖的接受,其原因主要在于濂溪《太極圖》與道家思想多有契合,體現(xiàn)在以下方面。

其一,二者具有相似的思維方式。陳鼓應(yīng)先生將老子開創(chuàng)的道家思維方式歸納為四種:“一是對反的思維方式,二是循環(huán)往復(fù)的思維方式,三是天道推衍人事的思維方式,四是天地人整體性思考的思維方式。這四種又可歸約為兩個原則,一是推天道而明人事及天地人一體觀,一是對立及循環(huán)觀。”

陳鼓應(yīng):《道家在先秦哲學(xué)史上的主干地位(上篇)》,《中國文化研究》1995年第2期。這四種思維方式在濂溪圖和圖說中,均有體現(xiàn)。對立觀念在濂溪圖中有鮮明體現(xiàn),如陰陽、動靜、乾坤。五行相生相克則體現(xiàn)了循環(huán)往復(fù),從上到下的層級演化,正是由天道推衍人事,從整體上講,將天地人關(guān)系統(tǒng)一在一圖之中進行系統(tǒng)思考。

其二,二者對宇宙演化邏輯有基本相同的認識。陳來先生認為:“《太極圖說》的基本思想是把《系辭》的‘易有太極,是生兩儀演變?yōu)橐粋€以‘太極為最高范疇的宇宙論體系。”

陳來:《宋明理學(xué)》第二版,上海:華東師范大學(xué)出版社,2004年,第38頁。這種備受推崇的宇宙論在《道德經(jīng)》中有類似但不同的表達

可參見陳鼓應(yīng):《論周敦頤〈太極圖說〉的道家學(xué)脈關(guān)系——兼論濂溪的道家生活情趣》,《哲學(xué)研究》2012年第2期。其中有對周敦頤《太極圖說》具體觀點和《道德經(jīng)》之間相互對應(yīng)的逐層分析。,南宋以后道教學(xué)者對這種宇宙論思想的認可,與其說是認可了濂溪圖的思想,不如說道教學(xué)者認可的本來就是道家的思想,并進一步發(fā)展之。

其三,二者皆主靜。“道教歷來主靜。”

卿希泰、詹時窗:《中國道教思想史》第三卷,北京:人民出版社,2009年,第85頁。從《道德經(jīng)》到道教各種清靜經(jīng),無不持此主張。周敦頤在《太極圖說》中明確提出:“圣人定之以中正仁義而主靜,立人極焉。”這個思想在《通書》中又有反復(fù)闡發(fā),“寂然不動者,誠也”,寂然不動即靜,第五章專講《慎動》,主靜是周敦頤思想中的重要內(nèi)容。

其四,二者皆選取圖像加解說的表達方式。這個事實早已是學(xué)界共識,勿用贅論。

如上所述,濂溪圖在淵源和思維方式上,與道家有頗多相通之處,這為道教學(xué)者接受濂溪圖提供了溝通橋梁。

(二)變?nèi)蒹w現(xiàn)

以上所論是為周敦頤《太極圖》在道教文獻中的接受,至于變?nèi)荩傅澜涛墨I中的圖像呈現(xiàn)出對濂溪圖不同程度改造后的樣貌,具體有圖像變?nèi)莺蛨D說變?nèi)輧煞矫妗D0001C6-8D45-4257-B049-BB3DD41315D6

1.對周敦頤《太極圖》圖像的變?nèi)荨n愃贫煌阱ハ短珮O圖》的道經(jīng)圖像非常多見,其改造路徑大致有兩種。第一種是整體受容后的變?nèi)荨K问捦⒅ァ稛o極圖》,與濂溪圖幾乎完全一致,只是在五行的連接上略有差別,見圖2,也附有相應(yīng)圖說。

宋白玉蟾《太上老君說常清靜經(jīng)注》中的《無極大道圖》,在濂溪圖太極圈上加一“道”字,圈下從右到左加“濁清”二字,也附有對此圖各個部分分解以后的解說,如圖3。

牧常晁《太極順逆圖》,其中《順圖》在濂溪圖上加一“順”字,在太極圈左右加“無極”“太極”字;《逆圖》在濂溪圖上加一“逆”字,在太極圈左右加“未分夫三”“混沌”字,在第四層圈將左右乾道成男,坤道成女改為“坤以順二”“乾以健”,下方萬物化生改為“逆則生丹”,如圖4。

元王玠《太上老君說常清靜妙經(jīng)纂圖解注》中論述陰陽、動靜、男女化生之道,附有圖。該圖整體仍分五層,一二層并無改變,從第三層起在五行化生左右各加“男清”“女濁”字,且五行關(guān)聯(lián)方式與濂溪圖不同,第四層變化較大,在圈下加“降本”“氣化之始”以說明,第五層圈下加“流末”字,并左右加“形化”“之母”字。如圖5。

衛(wèi)琪的《無極圖》,也附有說。這個變化就更復(fù)雜些,五層邏輯不變,先是在太極圈左右加“自然玉清”“虛無”字,在坎離二氣圈左右加“之提無極”“天地”字,在五行圈左右加“太初太始文昌”“太易太素”字,在第四層左右加“號白總真總真”“二五之精”字,在第五層左右加“萬物大洞”“化生”字,在最底層改“萬物化生”為“萬氣生萬神”字。如圖6。

王吉昌的《太極先天之圖》,將濂溪圖五層改為六層,太極圈不變,坎離二氣圈將坎離卦變體改為乾坤卦變體,五行中加陰陽,最后萬物化生一層后又加一層空圈。如圖7。

明張宇初有大量與濂溪圖相關(guān)之圖,如《雷霆一竅之圖》《雷霆樞機互用之圖》《大量玄玄之圖》等,在此僅舉一圖,其《太極妙化神靈混洞赤文之圖》中的《丹圖》相對《易圖》復(fù)雜,在其左右分別加上了詳細說明,依次左右第一層加“混洞赤文”“無上上真”,第二層“開明三景,化生諸天,元始祖劫”,“唯道為身,上無復(fù)祖,是為天根”,第三層“五文”“開廓”,第四層“普植”“神靈”,第五層“無文不立,無文無明,無文不光”,“無文不生,無文不度,無文不成”。如圖8。

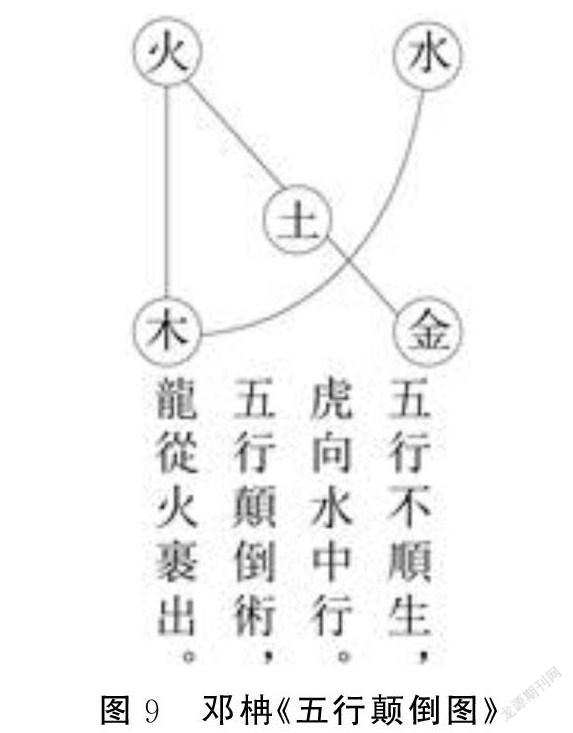

第二種改造路徑是分散受容后的變?nèi)荨D脸j说囊恍﹫D體較為典型,如其《無極圖》,《太極圖》,清晰可見即為濂溪圖的分解版,也附有簡短解說。他還專有一篇《無極太極序》,與此配合。元俞琰的《太極》中的圖,是一個空圈,與濂溪的太極圈一樣。元陳致虛的《太極圖》中有9幅圖,其中,是一個類于濂溪太極的空圈;是分論一陰一陽之謂道;此論陰太極而生陽之過程;此論陽太極而生陰之過程;此論陰陽相交;此論變體純乾;此論五行相生。鄧柟的《雷霆互用圖》,其實是第二層坎離卦圖的變體,只是在圖下方加“陰陽相應(yīng),上下往來”字。其《法行先天大道之圖》其實就是濂溪圖的太極圖,只是在下方加“杳杳冥冥,昏昏默默”字。其《五行顛倒圖》只是對濂溪圖五行層稍作簡化,并在下方加上四行字,如圖9,此圖也附有圖說。李道純的《太極圖》,是在濂溪圖太極圈兩側(cè)各加“陰陽無始”“動靜無端”字。王吉昌《周易象數(shù)圖說》中的《太極圖》則與濂溪圖中的太極圈完全一致。

由以上簡略例舉可大致認為,在圖像形式上,道經(jīng)圖像對濂溪圖的變?nèi)萃緩街饕羞@樣幾種:一是整體充分接受,圖像邏輯層次完整,依然是五層,只是在圖像的左右上下,或是多加文字,或是改變其文字。二是整體接受后改變,圖像邏輯更細密,改五層演化邏輯為六層。三是分散接受,以濂溪圖中的某個部分作為對象,加以改造,或是在上下、左右各加文字。

2.對周敦頤《太極圖說》的變?nèi)荨V饕侵笇ξ淖值母脑旌蟮某尸F(xiàn),“需要指出的是,一個圖式僅僅是一種理論表達的方式。在利用前人思想資料方面,圖式與范疇一樣,其意義取決于對圖式的解釋。同一圖式也可以經(jīng)過不同的解釋和改造而服務(wù)于不同的思想體系”

陳來:《宋明理學(xué)》第二版,第38頁。。陳來先生意謂圖的意義在于圖所附文字。圖說式表達方式最顯著的特征是,說的文字不能離圖,說只是圖的依附,有圖才有說,所以圖的邏輯表達,說必須依從。觀察如上道經(jīng)圖像,可知這些圖的內(nèi)在邏輯與濂溪圖的五層邏輯并無多大差異,其說亦如此。對于部分分散的圖,經(jīng)過研讀道家文獻中的說,我們發(fā)現(xiàn)其內(nèi)涵與邏輯依然大致如是,有的則進行了更深入細致的闡發(fā)。諸說或長或短,僅舉幾例以濂溪圖五層邏輯證之。

無極而太極。蕭廷芝《無極圖說》中有關(guān)五層的論述均有,針對每圈進行了分散解釋。論此為“道也。形而上者謂之道,斯乃道之體也。”牧常晁:“有中之真無”,“無極者,純?nèi)焕碇^也”。王玠:“道居天地之先,包含覆載,寂靜無名,乃曰無極之真也。”衛(wèi)琪:“無極者,無聲、無臭、無象、無名,惟理而已。”張宇初:“混洞赤文,無無上真,此所謂無極而太極也。”牧常晁:“無中之妙有,有名萬物之母也”;“蓋有是理而后有是氣,理氣混沌,是名太極”。這些都從側(cè)面詮釋無極無形象,太極即為理,不同處是強調(diào)了《道德經(jīng)》中有生于無的思想。

陰陽二氣圈。蕭廷芝這樣論述:“無極而太極,舍三為一,中具五十五數(shù)。中者,乃其本體也。太極一判,兩儀生焉。之動,根乎陰也。之靜,根乎陽也。”王玠:“無極之中道因虛極而已,陽發(fā)而遂通,無極而太極,是二五之精妙合而凝也。”衛(wèi)琪:“萬物各極其位,謂之太極。”張宇初:“元始祖劫,化生諸天,開明三景,是為天根,上無復(fù)祖,惟道為身。此所謂太極動而生陽,動極而靜;靜而生陰,靜極復(fù)動;一動一靜,互為其根,分陰分陽,兩儀立焉。”太極生兩儀,太極動而生陽,從而有二氣五行精妙合凝的思想,與儒家可說并無差別,不同的是強調(diào)了道家的虛極理念。

五行圈。蕭廷芝論說:“此陽變陰合而生水、火、土、金、木也。水,生數(shù)一,成數(shù)六;火,生數(shù)二,成數(shù)七;木,生數(shù)三,成數(shù)八;金,生數(shù)四,成數(shù)九;土,生數(shù)五,成數(shù)十。此五行生成之?dāng)?shù)也。天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十,天地之?dāng)?shù),五十有五。此陽奇陰偶之?dāng)?shù)也。一陰一陽之謂道,生生不窮之謂易。一者,奇數(shù)也。二者,偶數(shù)也。陽奇陰偶,即二以生三也。”衛(wèi)琪:“太極動而為陽,屬土,總領(lǐng)四象,故曰太極五靈沖。一動一靜,互為其根,是以五太五行謂之五老。”“五氣結(jié)十方,萬氣生萬神,即五行順布,四時行焉。”這些觀點對數(shù)特為強調(diào),并與道家神祇五老相關(guān)聯(lián),而其陽變陰合、五行順布,動靜互為其根、陰陽動靜相對而相依資生,與濂溪圖思想一致。FD0001C6-8D45-4257-B049-BB3DD41315D6

乾坤男女圈。蕭廷芝論說:“乾男坤女,以氣化者言也。”牧常晁論說:“至于三才立,萬物生。”這兩條都是在解釋濂溪圖此圈。王玠:“太極動而生陽,靜而生陰。陽清而為天,主于動;陰氣濁而為地,主于靜。天覆于地,地載于天,天動地靜,二氣互交。陽氣先者為陽道,陰氣先者為陰道。”依然是在解釋濂溪圖,并強調(diào)主靜,二氣五行互交后產(chǎn)生乾男坤女,萬物的陰陽、動靜屬性既定,與濂溪圖思想無異。

萬物化生。蕭廷芝論說:“以形化者言也,形而下者謂之器,斯乃道之用也。”這可以說是以氣化形的角度在理論上對濂溪圖思想的詮釋。王玠:“男女相感,陰陽翕暢,泄其真精,降本流末,而生萬物。”衛(wèi)琪:“二五之精,二氣交感化生萬物。”張宇初:“五文開廓,此所謂陽變陰合,而生水、火、木、金、土,五氣順布,四時行焉。五行一陰陽也,陰陽一太極也,太極本無極也。普植神靈,無文不光,無文不明,無文不立,無文不成,無文不度,無文不生。此所謂無極之真,二五之精,妙合而凝,乾道成男,坤道成女,二氣交感,化生萬物,萬物生生而變化無窮焉。”這三條則是從萬物乾坤陰陽相對的角度,解釋萬物化生的內(nèi)層原因,乾坤既定,萬物形化而出,在邏輯上與濂溪圖思想并無違礙,不同處是在其中或加入了道家的神道觀念。

每層的論例還可舉更多,另值得一提的是李道純著《太極圖解》,對圖說一字一句進行了解釋。其思想脈絡(luò)并無改變,但于其中夾雜了道家思想。總而言之,無論是圖像,還是圖說,這種對濂溪圖的變?nèi)莠F(xiàn)象在道教學(xué)術(shù)史上普遍出現(xiàn),且有深遠影響。

三、《太極圖》在道教學(xué)術(shù)史上的價值

周敦頤《太極圖》在道教史上的價值是多方面的,既有圖說式表達方式的影響,更有其思想的影響。

(一)作為非藝術(shù)圖像中的元圖像

研究道教文獻中的這類圖,首先面臨的問題可能會是,這類圖像算是圖像嗎?這個問題已有答案,維特根斯坦說:“事實的邏輯圖像是思想。”“真的思想的總和是世界的一幅圖像。”

[奧]維特根斯坦:《邏輯哲學(xué)導(dǎo)論》,韓林合編譯,北京:商務(wù)印書館,2019年,第14頁。事實背后的邏輯圖像組成了思想,甚至思想本身就是一幅圖像,有深奧思想的《太極圖》當(dāng)然是世界的圖像式表達。由此我們可認為,道教文獻中的圖,無疑是圖像。

其次的問題是,這類道經(jīng)圖像到底是什么樣的圖像?我們稱之為“非藝術(shù)圖像”。很顯然,這類圖像與我們一般頭腦中的藝術(shù)圖像有很大差別,清代極重視圖的胡渭說:“古者有書必有圖,圖以佐書之所不能盡也。凡天文地理,鳥獸草木,宮室車旗,服飾器用,世系位著之類,非圖則無以示隱賾之形,明古今之制,故詩,書,禮,樂,春秋皆不可以無圖。”

胡渭:《易圖明辨》,上海:商務(wù)印書館,1935年,第1頁。中國古籍中涉及的圖像大致有禮圖、易象、緯圖、畫學(xué)、金石圖等領(lǐng)域,這些圖像中有藝術(shù)性強的,多數(shù)是藝術(shù)性弱的,我們在此試分析后者。

這類非藝術(shù)圖像的特點之一是藝術(shù)性差。其目的是傳輸信息,表達沒有多少自由度。“用數(shù)學(xué)家的話就是:它們只能傳達事實,而不像藝術(shù)家或多或少地可以在作品中表達意義。它們沒有表達個人,政治,社會,心理,性別或其他含義的空間。”

[美]詹姆斯·埃爾金斯:《圖像的領(lǐng)域》,[美]蔣奇谷譯,南京:江蘇鳳凰美術(shù)出版社,2018年,第22頁。二是有一定邏輯性,周敦頤《太極圖》就是邏輯圖像。維特根斯坦說:“如果一幅圖像的描畫形式就是邏輯形式,那么這幅圖像便被稱為邏輯圖像。”

[奧]維特根斯坦:《邏輯哲學(xué)導(dǎo)論》,韓林合編譯,第12頁。濂溪圖的描畫形式從上到下,從無極太極,到陰陽五行,到萬物化生,這個順序中有不能改變的先后邏輯,因而濂溪圖可認為是邏輯圖像。

再者,這些非藝術(shù)圖像科學(xué)嗎?可說其中有一定道理,但也因為一些圖的過度附會而陷入神秘主義,甚至明顯錯誤,李申先生指出:“象數(shù)學(xué)注重研究事物的現(xiàn)象,認為事物的存在和運動都有一定規(guī)則,這樣的思想是合理的。他們認為這些規(guī)則體現(xiàn)著天意,并企圖用象征性的符號系統(tǒng)和數(shù)字系統(tǒng)去描述它。由于這種描述往往是把沒有內(nèi)在聯(lián)系的程序加在事物身上,因而出現(xiàn)許多錯誤、甚至神秘的成分。”

李申:《中國儒教史》,南京:江蘇人民出版社,2018年,第1138頁。道經(jīng)圖像也是如此,其中一些圖也體現(xiàn)了世界運動的規(guī)則,但也有一些圖有許多錯誤。僅就濂溪圖和上文所舉的這類道經(jīng)圖像來說,其作為非藝術(shù)圖像有明顯的邏輯思想,有一定道理,但若一定要用西方自然科學(xué)的數(shù)理規(guī)則去檢測衡量,也是無從下手。

最后,周敦頤《太極圖》是道經(jīng)這類非藝術(shù)圖像中的元圖像。元圖像強調(diào)的是其為其他圖像表達的必備手段,“當(dāng)一個形象出現(xiàn)在另一個形象之中時,當(dāng)一個圖像呈現(xiàn)一個描繪的場景或一個形象時,如一幅畫出現(xiàn)在影片中的墻上,或電視節(jié)目中展示某一布景時,元圖像就出現(xiàn)了。”指明元圖像會作為一種基底性圖像出現(xiàn)在其他圖像中,“人們感到任何一個圖像一旦被用作表現(xiàn)圖像本質(zhì)之手段,都可以成為元圖像。”

[美]W.J.T.米歇爾:《圖像何求?》,陳永國、高焓譯,北京:北京大學(xué)出版社,2018年,第XIV頁。如果我們從這類道經(jīng)圖像中能像數(shù)學(xué)提取公因數(shù)一樣找到一個共同的抽象圖像,會發(fā)現(xiàn)這個類似于公因數(shù)的圖正是周敦頤《太極圖》,濂溪圖反復(fù)出現(xiàn)在這些道經(jīng)圖像中,是這類道經(jīng)圖像的基底性共有圖像。其他道教學(xué)者的變?nèi)輬D,是對濂溪圖的模仿,是對濂溪圖的一種“反”,一種背叛,一種否定,是對原來的一種破壞,一種漸進的克隆,漸進的偶像的破壞,其中左右的力量是道教學(xué)者自己的思想。反,之所以成立,是因為先有同,后出現(xiàn)異,反的前提是繼承,即接受。無論如何,《太極圖》在道教學(xué)術(shù)史上的重要價值之一,便是其作為非藝術(shù)圖像中的元圖像之圖像學(xué)價值,在道教文獻中廣泛受容,并推動了更多道經(jīng)圖像的產(chǎn)生和發(fā)展。

(二)作為一種詮釋學(xué)方法

圖說式表達是一種詮釋的方法,解經(jīng)的方法,解釋的方法。詮釋學(xué)作為語言理解的科學(xué)FD0001C6-8D45-4257-B049-BB3DD41315D6

德國哲學(xué)家格哈德·埃貝林和恩斯特·福赫斯主張:“詮釋學(xué)必須定向于語言事件;埃貝林認為:‘詮釋學(xué)的對象就是語言事件自身。”可參見[美]理查德德·E·帕爾默:《詮釋學(xué)》,潘德榮譯,北京:商務(wù)印書館,2014年,第75頁。,必要解決兩個問題,一是接受的可能性,二是理解的可能性。道教學(xué)者有無接受濂溪圖說式表達的可能呢?有。美國著名學(xué)者德里克·湯普森(DerekThompson)在《引爆流行》中詳細論證了流行的機理便是熟悉加意外,“一方面,人類尋求熟悉性,因為熟悉性讓人們感到安全;另一方面,人們喜歡挑戰(zhàn)所帶來的興奮,而這種挑戰(zhàn)正是由先驅(qū)者的渴望所驅(qū)動的”

[美]德里克·湯普森:《引爆流行——如何在注意力經(jīng)濟時代成為流行制造者》,師瑞陽譯,北京:中信出版社,2019年,第39頁。。簡言之,熟悉感如橋梁般將新事物與主體連接起來,讓主體接受新事物的阻礙大大降低,這意味著初步的接受,在發(fā)現(xiàn)熟悉表層下面的挑戰(zhàn)后,又將主體的興奮感喚醒,推動進一步接受,這便是流行的機理。

在濂溪圖之前長期的歷史中,道教文獻中本來就有很多圖,也有圖的解說,在表達側(cè)重和內(nèi)容上或許不同,僅就表達方式則極為相似。可說周敦頤的圖說式表達,在道教學(xué)者看來,一點也不新鮮,新鮮的是其表達的內(nèi)容。周敦頤思想中有明顯的三教融合的色彩,他吸納道家思想來畫圖述說,也讓道教學(xué)者讀來有熟悉的親切感,但周敦頤真正表述的宇宙論卻是獨具特點與眾不同的。以上兩方面分別從外在形式和內(nèi)容方面為道教思想接受周敦頤思想學(xué)說提供了條件。這樣一來,濂溪圖說式表達,和所具有的道家思想,在道教學(xué)者看來,正是既熟悉又陌生,完全符合流行事物的底層機理,則其接受濂溪圖說是完全可能的。

能否理解,這基本不是個問題。南宋后期朱子學(xué)得到官方背書后,到元明清三朝,從朝廷到地方,從皇帝到鄉(xiāng)紳,從科舉考試到管理朝政,從國家政策到鄉(xiāng)村祠堂,儒學(xué)的制度化已貫徹到社會的方方面面,濂溪學(xué)的制度化也基本實現(xiàn),充分滿足干春松先生所論儒學(xué)制度化必須具備的條件:“儒家制度化主要包括這樣一些制度性設(shè)計:儒家文本的經(jīng)典化、孔子的神圣化、博士制度、隋唐以后的科舉制度、學(xué)校、書院制度等。”

干春松:《制度化儒家及其解體》,北京:中國人民大學(xué)出版社,2012年,第16頁。在這樣全面、嚴密、長期的宣傳下,生活在這樣時代背景下的人,想逃離是不可能的,理解只是早晚的事。

這樣一來,周敦頤《太極圖》作為一種詮釋學(xué)方法大行其道,幾乎是必然的。學(xué)界對此也有一些成果稍有揭示,張理的《易象圖說》:“其價值就在于揭示了‘龍圖各種圖式對道教內(nèi)丹學(xué)的理論啟示意義,為道教提供了一個宇宙生化的模式和修煉模式。”

章偉文:《試論張理易圖學(xué)思想與道教的關(guān)系》,《中國道教》2006年第6期。俞琰:“注經(jīng)的原則是象數(shù)義理并重,由天道的易象推及人道的義理,如此借《易》來上貫天道,下通人事,故易象是其關(guān)鍵之關(guān)鍵,它是貫通天道和人道的中間符號,即通過卦象來比擬自然萬象。”

蘇建強:《易象視域下的俞琰易學(xué)思想探究》,《武漢大學(xué)學(xué)報(人文科學(xué)版)》2016年第3期。都強調(diào)了圖像在解經(jīng)中的重要地位,而圖像解經(jīng)的對象,有時正是文字。

(三)作為儒釋道三教融合的樞紐

周敦頤《太極圖》作為一種思想融合的抽象呈現(xiàn),在宋初為儒學(xué)發(fā)展提供了多種可能,包括三教融和的可能。《太極圖》的道教來源說,正指明其道家特色,其圖說和《通書》中的內(nèi)容,又顯著具有儒家治國平天下的思想,其愛蓮之出淤泥而不染,又無形中帶有佛家色彩。這種三教融合的思想,通過《太極圖》在道教中被廣泛而深刻的受容。一方面,道教在宋代有一定的發(fā)展條件,宋真宗、宋徽宗崇尚道教眾所周知,“整個說來,以儒教為最高指導(dǎo)的北宋政權(quán),對佛道二教采取的是限制但不作強行取消的政策。”

李申:《中國儒教史》,第1052頁。到元代后,從成吉思汗到忽必烈,并不限制道教的發(fā)展,這為道教援引儒教理論發(fā)展自己,提供了政治上的保障。另一方面,圖加說的結(jié)構(gòu),為道教思想表達提供了可資借鑒的方式,同時其圖說的內(nèi)容,也為道教資以闡發(fā)道家思想,提供了上層宇宙論,中層演化論,下層工夫論的理論依據(jù)和途徑,在道教學(xué)術(shù)史上,也具備上下銜接的作用。

綜上,周敦頤《太極圖》的圖說式表達方式和思想,在道教文獻中有廣泛而深刻的受容,同時也有不同方式、不同程度改造后的變?nèi)莩尸F(xiàn),這些道經(jīng)圖像作者多為道教中人。周敦頤《太極圖》作為一種非藝術(shù)圖像,為道教思想表達提供了便利工具,其宇宙論思想、主靜思想與道教思想契合,并作為三教融合的樞紐,成為一種適合道教思想的詮釋學(xué)方法,在圖像和解說這兩條進路上都獲得了進一步發(fā)展。FD0001C6-8D45-4257-B049-BB3DD41315D6