旅游類非遺的開發(fā)及傳承

陳航 何蔓莉

摘 ? 要: 如何將非遺傳承與旅游開發(fā)有機(jī)結(jié)合,在滿足公眾休閑娛樂需求的基礎(chǔ)上促進(jìn)非遺的傳承,是一個(gè)值得研究的問題。基于此,本文闡述了非遺旅游的概念及開發(fā)原則,從政府、社會(huì)、運(yùn)營、人才四個(gè)角度提出了旅游類非遺的開發(fā)及傳承策略,為旅游類非遺的開發(fā)及傳承提供了參考及借鑒。

關(guān)鍵詞: 非遺 ? 旅游開發(fā) ? 傳承保護(hù)

隨著城市化進(jìn)程的加快,一些地區(qū)非遺生存的土壤及文化空間正在萎縮,一些非遺項(xiàng)目的傳承面臨后繼無人的困境,搶救非遺成為刻不容緩的任務(wù)。旅游開發(fā)是傳承和保護(hù)非遺的重要途徑,但不恰當(dāng)?shù)穆糜伍_發(fā)會(huì)破壞非遺的完整性與原真性,導(dǎo)致非遺的消逝和走樣,因此非常有必要進(jìn)一步研究非遺的旅游開發(fā)及傳承保護(hù)策略。

一、非遺旅游的概念

根據(jù)聯(lián)合國教科文組織《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》的界定,非遺是指被各類團(tuán)體、群體或個(gè)人視為其文化遺產(chǎn)的實(shí)踐、表演、知識(shí)、技能及與之有關(guān)的工藝品、實(shí)物、工具、場所等。我國有豐富的非遺資源,截至2018年,我國共有39項(xiàng)非遺項(xiàng)目被聯(lián)合國教科文組織非遺名錄收錄。

非遺具有良好的娛樂休閑性、參與性和藝術(shù)性,是重要的旅游資源,根據(jù)諸多研究者對(duì)非遺旅游的研究,筆者認(rèn)為,非遺旅游是指以非遺為旅游吸引物,以滿足游客需求為目標(biāo)開展的旅游活動(dòng)形式。

近年來,隨著生活質(zhì)量的提高,人們開始尋求異質(zhì)文化刺激,以往不受重視的旅游資源成為炙手可熱的旅游項(xiàng)目,非遺旅游受到了越來越多的重視,這給發(fā)展非遺旅游提供了機(jī)會(huì)。

二、旅游類非遺的開發(fā)及傳承原則

非遺的旅游開發(fā)與保護(hù)是存在一定矛盾的,保護(hù)非遺的本真性與完整性是非遺項(xiàng)目開發(fā)的前提。簡言之,旅游類非遺的開發(fā)必須遵循“搶救第一、保護(hù)為主、傳承發(fā)展、合理利用”的原則。

(一)保護(hù)是利用的前提

首先,非遺資源普遍面臨文化趨同現(xiàn)象的沖擊,一些曾經(jīng)因閉塞而保存的文化不斷流失本真性,導(dǎo)致其開發(fā)價(jià)值不斷降低。我們應(yīng)看到,只有保持非遺項(xiàng)目的本真性,其才有開發(fā)利用的價(jià)值。事實(shí)上,我國在新中國成立后出現(xiàn)了一些破壞非遺的案例,一些地方政府為了短期效益過度商業(yè)化開發(fā)非遺資源,導(dǎo)致非遺資源遭到破壞,甚至喪失核心競爭力,結(jié)果既毀壞了非遺資源又沒有產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

其次,加強(qiáng)對(duì)非遺資源的保護(hù)是推動(dòng)非遺資源開發(fā)的重要措施。信息化時(shí)代,具有熱度的話題會(huì)引起人們的關(guān)注。保護(hù)非遺資源,可以使“非遺保護(hù)”成為一個(gè)社會(huì)性話題,把人們的注意力吸引到非遺資源上,促使人們探索和體驗(yàn)不一樣的異質(zhì)文化,為非遺資源開發(fā)營造良好的社會(huì)氛圍。

(二)利用是保護(hù)的動(dòng)力

對(duì)于旅游類非遺項(xiàng)目而言,保護(hù)是開發(fā)的前提,開發(fā)應(yīng)成為更高層次的保護(hù),二者相輔相成。以往很多學(xué)者、專家奔走呼吁對(duì)非遺進(jìn)行教科書式保護(hù),自改革開放后,在一切以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為核心的思想下,人們忽略了對(duì)非遺的保護(hù),這兩種做法在本質(zhì)上都陷入了誤區(qū)。

首先,非遺開發(fā)可以為非遺保護(hù)提供技術(shù)與資金支持。目前,各地區(qū)非遺保護(hù)的資金來源主要是政府財(cái)政。自《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》頒布以來,我國已累計(jì)投入70億元用于非遺保護(hù),但相對(duì)于我國豐富的非遺資源來說,這些資金依舊是杯水車薪。保護(hù)非遺需要持續(xù)投入資金且見效緩慢,這進(jìn)一步提高了非遺保護(hù)對(duì)資金的要求。有效開發(fā)和利用非遺資源,將非遺資源轉(zhuǎn)化為文化資本,吸引社會(huì)資金注入,并借助現(xiàn)代技術(shù)手段增強(qiáng)非遺資源的文化生產(chǎn)力,有利于更好地保護(hù)與傳承非遺資源。

其次,開發(fā)非遺項(xiàng)目有利于培養(yǎng)傳承人。傳承人是非遺傳承的重要載體,通過合理的商業(yè)開發(fā),傳承人可以獲得一定的經(jīng)濟(jì)回報(bào),錘煉業(yè)務(wù)能力,推陳出新,為非遺項(xiàng)目培養(yǎng)更多的傳承人。

三、旅游類非遺的開發(fā)及傳承策略

(一)政府主導(dǎo)

一方面,我國的國情決定了只有得到法律保障、政策支持的非遺旅游項(xiàng)目才能更好地傳承和發(fā)展。另一方面,在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,如果缺少政府的引導(dǎo),非遺旅游資源的開發(fā)就很容易陷入以經(jīng)濟(jì)利益為先導(dǎo)的局面,最終造成的結(jié)果很可能是破壞性的。因此,旅游類非遺的開發(fā)離不開政府的組織管理。

1.加大扶持力度。

首先,在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,企業(yè)是逐利的,依托市場機(jī)制開發(fā)非遺旅游項(xiàng)目是不現(xiàn)實(shí)的,對(duì)此相關(guān)政府部門可從以下方面加強(qiáng)扶持:①將非遺旅游開發(fā)納入社會(huì)發(fā)展綱要,并出臺(tái)扶持非遺旅游產(chǎn)業(yè)的政策。②適當(dāng)放寬非遺旅游產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入及營業(yè)許可證的發(fā)放條件,針對(duì)不同的非遺旅游項(xiàng)目制訂合適的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。③加強(qiáng)投融資支持,給予非遺旅游開發(fā)項(xiàng)目一定的免息政策,鼓勵(lì)民間資本參與。④控制好規(guī)模、質(zhì)量、價(jià)格等產(chǎn)業(yè)因素,避免濫用資源和無序開發(fā)。⑤避免同類旅游資源陷入惡性競爭,重視長遠(yuǎn)社會(huì)效益。

其次,除經(jīng)濟(jì)手段外,政府還要給予基礎(chǔ)設(shè)施等方面的支持。政府相關(guān)部門可牽頭帶動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入非遺旅游開發(fā)建設(shè)中,如非遺主題博物館、非遺傳習(xí)所、民俗文化村、非遺主題公園等,構(gòu)建這類場所有利于優(yōu)化非遺產(chǎn)業(yè)鏈布局,使民眾了解非遺內(nèi)容。

2.實(shí)施立法保護(hù)。

《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》指出,對(duì)于非遺,人們可以展示,但不能在未經(jīng)允許的情況下改化,必須有效保護(hù)非遺的完整性與真實(shí)性。對(duì)此,國家有必要立法規(guī)制非遺旅游的開發(fā),建議從以下幾個(gè)方面著手:一是要研究有效的非遺保護(hù)方法,避免非遺因不科學(xué)的保護(hù)遭到破壞;二是修復(fù)已經(jīng)失傳的、遭到傷害的非遺,恢復(fù)其往日風(fēng)采;三是保護(hù)非遺本身及其周邊空間,并重點(diǎn)保護(hù)高價(jià)值非遺;四是對(duì)不同類型的非遺采用不同形式的保護(hù),不能對(duì)所有非遺都采用同一保護(hù)方法。

(二)社會(huì)參與

1.營造社會(huì)參與氛圍。

首先,加強(qiáng)非遺傳承人、專家學(xué)者、政府相關(guān)部門、高校、科研機(jī)構(gòu)、民間團(tuán)體的聯(lián)系,定期舉辦講座、研討會(huì),擴(kuò)大非遺資源的社會(huì)影響力,實(shí)現(xiàn)相關(guān)會(huì)議的常設(shè)性運(yùn)作,提高非遺資源研究水平。其次,借助我國“文化遺產(chǎn)日”開展非遺宣傳,強(qiáng)化社會(huì)公眾對(duì)非遺資源的保護(hù)意識(shí),使非遺資源深入人心,動(dòng)員公眾參與到非遺開發(fā)及保護(hù)中。再次,通過網(wǎng)絡(luò)媒體、電視媒體舉辦非遺展覽或比賽,引導(dǎo)廣大群眾參加,提高非遺的人氣指數(shù)。

2.引入民間資本。

在非遺旅游開發(fā)中,政府的主要作用是政策性幫扶,資金功能要依靠市場的力量。可以由政府牽頭建立金融平臺(tái),給予投融資優(yōu)惠政策,或是向非遺開發(fā)項(xiàng)目提供風(fēng)險(xiǎn)投資擔(dān)保等。通過這些手段增強(qiáng)市場主體投資非遺開發(fā)項(xiàng)目的信心,降低投資風(fēng)險(xiǎn),建立長效的、社會(huì)群體廣泛參與的非遺保護(hù)與開發(fā)機(jī)制。

(三)市場運(yùn)營

在非遺旅游資源開發(fā)中,確保旅游資源的開發(fā)質(zhì)量是重中之重,這在很大程度上決定了非遺旅游項(xiàng)目開發(fā)的成敗。對(duì)此,筆者從品牌意識(shí)、經(jīng)營模式、產(chǎn)品開發(fā)三個(gè)方面提出了開發(fā)策略。

1.深挖非遺內(nèi)涵,創(chuàng)建非遺品牌。

當(dāng)今的旅游業(yè)早已跨過了游山玩水、休閑消費(fèi)的初始階段,進(jìn)入了文化服務(wù)、綜合開發(fā)的新階段,可以說,內(nèi)涵是旅游業(yè)的靈魂。非遺的形成經(jīng)歷了漫長的歲月洗禮,能夠激發(fā)人們對(duì)歷史的回憶,旅游者可以在旅游過程中感受祖先的智慧。

首先,在開發(fā)非遺旅游資源的過程中,項(xiàng)目開發(fā)者必須摸清區(qū)域內(nèi)旅游資源的“家底”,合理充足區(qū)域內(nèi)的非遺資源,整合傳統(tǒng)民俗、傳統(tǒng)節(jié)日、傳統(tǒng)手工藝等非遺資源,讓游客在游玩的同時(shí)感悟全方位的文化熏陶。同時(shí),整體規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的非遺資源也有利于形成非遺資源旅游群,產(chǎn)生集群效應(yīng),擴(kuò)大知名度,使之成為不可或缺的“活品牌”。

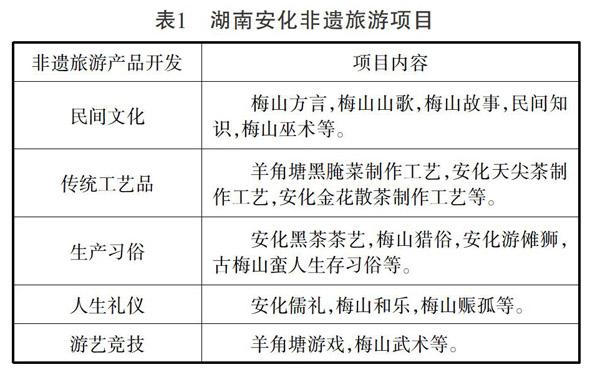

例如,湖南安化打造了囊括民間文化、傳統(tǒng)工藝、生產(chǎn)生活習(xí)俗、人生禮儀和游藝競技等項(xiàng)目的綜合性旅游項(xiàng)目,整合區(qū)域內(nèi)的民間傳說、民族醫(yī)藥等,形成了特色非遺旅游項(xiàng)目集群,如表1所示:

表1 ? 湖南安化非遺旅游項(xiàng)目

其次,在整合非遺資源的同時(shí),不斷擴(kuò)大非遺旅游品牌的參與度、知名度。例如,可以在手機(jī)App平臺(tái)上,飛機(jī)、火車、公交車的坐背上,游客集散中心等區(qū)域內(nèi)投放廣告,通過宣傳營銷擴(kuò)大非遺旅游資源的知名度與影響力和市場覆蓋面,最終將非遺旅游資源從單一的文化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣膬r(jià)值商品。又如,可以積極推動(dòng)非遺旅游資源申報(bào)省級(jí)、國家級(jí)、世界級(jí)非遺名錄,只有品牌影響力擴(kuò)大了,才能吸引更大的客流,促進(jìn)非遺開發(fā)與傳承的良性發(fā)展。

2.豐富經(jīng)營模式,滿足多元化旅行需求。

首先,非遺旅游資源開發(fā)主要包括動(dòng)態(tài)開發(fā)和靜態(tài)開發(fā)兩種模式,前者包括節(jié)慶旅游、民俗節(jié)旅游等模式,后者包括教育基地、博物館等模式。開發(fā)者在開發(fā)非遺旅游資源的過程中,應(yīng)根據(jù)非遺旅游資源的特點(diǎn),選擇適合的經(jīng)營模式。

表2 ? 非遺旅游資源經(jīng)營模式

其次,在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,傳統(tǒng)單打獨(dú)斗的經(jīng)營模式已經(jīng)很難發(fā)展,只有建立一支現(xiàn)代化的經(jīng)營團(tuán)隊(duì),構(gòu)建行業(yè)聯(lián)盟,才能實(shí)現(xiàn)非遺旅游的發(fā)展。

對(duì)此,必須在豐富經(jīng)營開發(fā)模式的同時(shí),積極促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),把非遺旅游項(xiàng)目納入商業(yè)運(yùn)作體系內(nèi)。例如,可以建立“文化精英+市場營銷”“聯(lián)盟+個(gè)體”的模式,讓專業(yè)的人做專業(yè)的事,提高非遺資源的商業(yè)運(yùn)作效率,減少以往非遺旅游項(xiàng)目對(duì)市場響應(yīng)不靈活、競爭力不強(qiáng)的問題。

3.加強(qiáng)旅游產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新。

購物是旅游活動(dòng)必不可少的環(huán)節(jié),也是旅游業(yè)創(chuàng)收的重要來源。在非遺旅游項(xiàng)目的開發(fā)中,結(jié)合旅游市場的需要和非遺資源的特點(diǎn),開發(fā)具有地域性、民族性特征的旅游產(chǎn)品,進(jìn)一步挖掘非遺資源的文化內(nèi)涵與經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

首先,要積極開發(fā)非遺文創(chuàng)產(chǎn)品。雖然非遺具有無形性特征,但仍需要借助有形的物質(zhì)展示。對(duì)此,可以根據(jù)非遺的特點(diǎn)設(shè)計(jì)一些非遺產(chǎn)品。例如,對(duì)于民族樂器類非遺,可以在不影響樂器可彈奏性的基礎(chǔ)上等比縮小樂器并附贈(zèng)樂器彈奏指南,也可以制作一些反映民族原生態(tài)氣息的裝飾面、畫作等。在非遺文創(chuàng)產(chǎn)品的開發(fā)中,應(yīng)鼓勵(lì)非遺傳承人與文創(chuàng)人員積極交流,使非遺文創(chuàng)產(chǎn)品充分表現(xiàn)非遺特征,突出非遺文創(chuàng)產(chǎn)品特色。在設(shè)計(jì)時(shí)要進(jìn)行充分的市場調(diào)研,在游客能接受的風(fēng)格形式、價(jià)格區(qū)間內(nèi)設(shè)計(jì)非遺文創(chuàng)產(chǎn)品。

其次,要不斷豐富非遺文創(chuàng)產(chǎn)品的類型。例如,非遺博物館類文創(chuàng)產(chǎn)品可以增加博物館主題文化元素,滿足游客在精神上的需求。同時(shí),非遺文創(chuàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)應(yīng)捕捉市場需求,貼近群眾審美,讓非遺文化元素在新的時(shí)代重新煥發(fā)光芒。在新時(shí)代背景下,非遺文創(chuàng)產(chǎn)品不應(yīng)局限于實(shí)物商品、服務(wù)商品,還應(yīng)包括游客體驗(yàn)類文創(chuàng)產(chǎn)品,滿足游客的自我實(shí)現(xiàn)需求與精神文化需求。例如,可以就非遺傳承中的某個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)體驗(yàn)產(chǎn)品,讓游客參與,像土陶胚型制作、土陶上色等。

再次,非遺文創(chuàng)產(chǎn)品的開發(fā)要避免過商業(yè)化,以免旅游開發(fā)破壞非遺資源,破壞非遺資源的原真性。

(四)人才培養(yǎng)及觀念引導(dǎo)

1.培養(yǎng)非遺傳承人。

首先,應(yīng)建立非遺傳承人申報(bào)與認(rèn)定制度,盡快進(jìn)行全面普查與考核,把更多的優(yōu)秀傳承人納入名錄系統(tǒng),給予經(jīng)濟(jì)困難的傳承人一定的經(jīng)濟(jì)幫助,調(diào)動(dòng)傳承人繼續(xù)傳承非遺資源的積極性。同時(shí),應(yīng)積極給予物質(zhì)幫扶和精神尊重,授予傳承人“重要文化財(cái)產(chǎn)保有者”等稱號(hào),滿足他們的榮譽(yù)需求,促使他們自覺開展帶徒授業(yè)的研習(xí)傳承活動(dòng)。其次,要發(fā)揮年輕傳承人的輻射作用,引導(dǎo)年輕人加入非遺保護(hù)中,避免非遺傳承人斷代。

此外,要充分發(fā)揮高校尤其是藝術(shù)類職業(yè)院校的作用。藝術(shù)類職業(yè)院校一是可以開設(shè)與非遺研究相關(guān)的專業(yè),并通過政策優(yōu)惠吸引學(xué)生報(bào)考這類專業(yè),研究非遺的學(xué)生變多了,非遺保護(hù)就會(huì)更有效。二是從藝術(shù)角度出發(fā),加強(qiáng)對(duì)非遺的調(diào)查,可以組織教職工隊(duì)伍深入田野獲得第一手非遺資料,從藝術(shù)角度發(fā)現(xiàn)創(chuàng)意與美學(xué)。三是依托非遺資源開展傳承培訓(xùn),推廣非遺項(xiàng)目教學(xué)成果,通過科學(xué)的理論提高非遺培訓(xùn)質(zhì)量,形成非遺特色課程及理論。四是充分發(fā)揮教育優(yōu)勢,利用圖書館、實(shí)驗(yàn)室、博物館等硬件資源開展非遺理論研究,著手非遺教材編寫,充分釋放非遺的潛在價(jià)值。

2.建立合理的利益分配機(jī)制。

合理的分配機(jī)制與激勵(lì)機(jī)制有利于調(diào)動(dòng)非遺傳承人的積極性與創(chuàng)造力,增強(qiáng)非遺資源的生存力。在非遺旅游資源開發(fā)中,可以采用OP內(nèi)部合伙人模式,把旅游經(jīng)濟(jì)帶來的收益按比例分配,非遺旅游的管理者、手藝人甚至當(dāng)?shù)鼐用穸寄塬@得一部分收入,這樣可以有效調(diào)動(dòng)各方面的積極性。

四、結(jié)語

非遺是寶貴的精神財(cái)富,在新時(shí)代背景下,我們應(yīng)看到非遺開發(fā)與非遺保護(hù)是二位一體的,二者同等重要。在開發(fā)非遺旅游資源的過程中,相關(guān)人員、部門應(yīng)本著保護(hù)和開發(fā)并重的原則,使非遺資源重新煥發(fā)光輝,為廣大群眾提供更豐富的精神文化享受,同時(shí)拉動(dòng)非遺區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]何莽,黃凱倫,李靖雯.四川興文苗族旅游扶貧情景下的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與開發(fā)[J].廣西民族大學(xué)學(xué)報(bào):哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版,2018(6):8-14.

[2]李江敏,李薇.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的旅游活化之道[J].旅游學(xué)刊,2018(9):11-12.

[3]張新友.新疆多民族地區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游資源評(píng)價(jià)[J].貴州民族研究,2018(10):152-157.

[4]郝金連,林善浪,王國梁,等.遼寧省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游資源分布特征及利用[J].世界地理研究,2018(1):167-176.

[5]杜曉.基于文化生態(tài)的長陽土家族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)研究[J].中國人口資源與環(huán)境,2018(S1):210-213.

[6]陳煒,凌亞萍.基于RMP分析的廣西北部灣海洋非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)研究[J].廣西社會(huì)科學(xué),2018(6):62-65.

[7]殷鼎,史兵,陳小蓉.我國體育非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游資源空間分布研究——基于GIS空間分析[J].北京體育大學(xué)學(xué)報(bào),2018(11):116-122.

基金項(xiàng)目:中國藝術(shù)職業(yè)教育學(xué)會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目——“活態(tài)保護(hù)視角下的手工技藝類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游利用研究”階段性成果,項(xiàng)目編號(hào):EFA2020033ND;2019年湖南省財(cái)政廳支持的文化旅游項(xiàng)目“湖湘巧手“建設(shè)階段性成果。