開發小學數學實踐課程,開啟學生樂學之門

曹婉明

【摘要】作為一名21世紀合格的教師,不僅要“傳道、授業、解惑”更應以身作則育人,以“培養什么人”“怎樣培養人”為根本,重視學生的主體地位,培養學生樂學、好學、會學的良好習慣;培養學生學會做人、合作、生存、創新、解決問題……在素質教育大環境下,“綜合與實踐”內容教學是很好的載體。作為一名數學教師,如何開發更好、更有時代性的數學實踐課程,架設融合橋梁,革新學習數學方式,促進更多學生喜愛數學、樂學數學,不斷提升學生綜合素養,彰顯育人新高度呢?經過多年實踐,筆者認為,可從以下方面入手:一、順承課本素材,開發有意義的數學校本實踐課程;二、革新學習方式,提高數學實踐課程的效度;三、創設分享平臺,促進數學實踐課程快樂延展。

【關鍵詞】小學數學;實踐課程;創新意識;樂學好學;“學在前”體驗

當今,國際形勢紛繁復雜,時代呼喚科技人才、創新人才、復合型人才。《數學課程標準》指出,為了適應時代發展對人才培養的需要,數學課程要特別注重發展學生的應用意識和創新意識。因此,引導學生全面發展,學會做人、學會合作、學會生存、學會創新、學會解決問題……是21世紀教師必須挑起的重擔,而數學實踐課程是最好的載體,它可融合各科教學,可溝通生活與數學的聯系,可交織幾何、代數、統計等思想,有利于培養學生的解決問題能力、發展學生的高階思維、培養學生的創新意識,更有利于激發學生樂學數學。經過筆者在實踐教學中的研究、反思、探索和總結,下面談談對小學數學實踐課程開發的看法和經驗。

一、順承課本素材,開發有意義的數學校本實踐課程

讀懂、讀透,用好、用活教材是教師必要的基本功。人教版每冊教材都注重安排了兩個相應的數學實踐應用內容,巧妙聯結溝通知識點,讓學生學會靈活解決實際問題。但筆者認為,結合本地區學生特點,每學期還可適當增加一些數學實踐活動。因此,順承教材內容,我們開發了更多數學實踐活動,吸引更多學生發現數學的魅力,開啟學生樂學好學之門。

1.開發凸現生活味濃厚的數學實踐

學習數學的重要目的是在于用數學知識去解決生活中的實際問題,讓數學生活化,生活數學化,激發學生愛上數學。平時教學中,我們可聯系大量的真實生活場景,引導學生在日常生活中積極主動地去觀察、推理、嘗試、思考、探索、發現、分析、交流、歸納、應用,激發求知欲望。例如,人教版第十二冊第8頁至第16頁的百分數(二)教材內容可進行巧妙處理,這部分內容是十一冊百分數(一)知識的延展,全部知識點與生活緊密聯系,關鍵引導學生學以致用。因此,此內容我們開發為課內課外融合的數學實踐課程——《走進生活,了解百分數》。利用寒假提前學在前體驗,讓學生充分利用線上線下資源自主搜集資料了解百分數應用的相關知識,然后走進社會調查,和爸爸媽媽逛商場體驗“生活中的打折”,走進餐廳探討納稅知識,了解生活中為什么要開發票,走進銀行進行合理存款……讓學生積累一定的經驗后,在新學期學習此單元知識輕而易舉即可突破學習的重難點。這樣的實踐學習充滿體驗生活的味道,更體現了小主人翁的精神。

2.開發開放空間廣的數學實踐

數學教材中一部分內容留有一定的生成性空間,尤其是幾何板塊的知識點,更能有效生成數學實踐活動材料。例如,人教版第十冊教材“長方體和正方體”內容,可開發一系列的數學實踐課程,讓學生制作長方體和正方體框架,讓學生用卡紙親自制作長方體和正方體,讓學生“探秘包裝盒的學問”,讓學生探究長方體和正方體的不同展開圖……通過這樣有效的實踐,有利于更好地促進學生空間思維發展,更為小升初的幾何融合銜接發揮重要作用。

3.開發喚起學生數學興趣的數學實踐

“興趣是最好的老師。”數學給人的感覺往往是枯燥,乏味,做題計算,如何改變呢?筆者認為,開發有趣的數學實踐活動很重要。我們要多創設數學實踐活動,潤物細無聲地影響學生,使學生慢慢感覺數學原來那么有趣,數學原來那么有用。例如,低年級可開發:我會購物,我會量一量,我會稱一稱等活動。中年級可開發:我們一起玩24點。高年級可開發:魔方,真好玩。作為一個數學教師,要有發現“趣”的慧眼,要用心吸引學生愛上數學。

二、革新學習方式,提高數學實踐課程效度

正所謂“教學有法,教無定法,貴在得法。”教學方法有很多也各有其特點,我們在教學中如何選擇合適的“綜合實踐”板塊內容的教學方法呢?關鍵把主動權還給學生,革新學生的學習方式。

1.創造活動機會,鼓勵學生合作學習

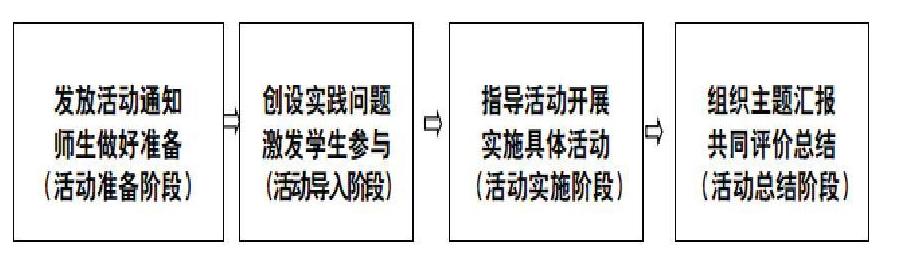

合作學習法是現代教育的重要方式。《國務院關于基礎教育改革與發展的決定》中指出:“鼓勵合作學習,促進學生之間的相互交流、共同發展,促進師生教學相長。”因為實踐與應用內容開放性比較強,讓學生以小組為單位展開學習,有利于改善課堂的心理氣氛,讓學生在愉悅的氛圍中探索,更能觸發他們的創新念頭,既培養互幫互助的協作精神,又能大面積提高學生的學業成績。如何保證合作學習有效開展呢?教師并非毫無目的地放手讓學生活動,應注重恰當的指導,指導過程中應注意:(1)講規則。每次活動要講清要求,實踐活動張弛有度。活動安排不應過多過密,或過于松散,可以采取課內外相結合的形式進行,每個學生都要記錄活動的過程;(2)“活動”是手段,不要把活動視為“玩樂”,注意提高數學知識運用的效果,讓學生在活動中真正發展思維。

(二)創設應用契機,激勵學生自主探究

美國華盛頓圖書館有這樣一句名言:“I hear and I forget,I see and I remember,I do and I understand。”(我聽見就忘記了,我看見就記住了,我做了就理解了)這句名言生動地闡明了學生的認知規律。只有動手做只有應用才是有效的學習方式。因此,我們要激勵學生多觀察、多比較、多發現、多猜想驗證,多提出問題自主探究,會綜合運用所學知識解決問題。

例如,六年級在學習《確定起跑線》時,如果簡單地按教材講授知識,大部分學生會甚覺枯燥,一知半解,難以真正弄懂前移原理。筆者是這樣創設校本研究契機,讓學生自主探究的:第一階段:與體育課融合,特意實地組織一次200米的比賽,然后提出問題:起跑線為什么要前移?第二階段:讓學生自主圍繞探究單的內容落實分組展開研究,到跑道上走一走,量一量,想一想,議一議……自主探究出前移原理:確定起跑線前移是為了保證比賽公平,保證在內圈與外圈的跑道跑的距離都相等,然而直道距離是一樣的,關鍵看彎道,生活中的確定起跑線實際上是運用了求彎道的周長之差的數學知識。第三階段:組織小組匯報展示課。這樣的學習方式,教師一直處于配角位置,真正放手讓學生深入探索,真正理解知識運用的規律,真正知其然,感受數學知識的魅力,使學習效果事半功倍,終生受益。