淺談新課改情境下的化學課堂教學方式轉變策略

陳敏

摘 要:新課改情境下,科學探究成為化學教學過程中的重要環(huán)節(jié)之一。通過探究改變被動接受學習、機械訓練的現(xiàn)象,促使學生積極主動地學習,使獲得化學知識和技能的過程成為理解化學、進行化學探究、聯(lián)系社會生活實際和形成科學價值觀的過程。新課改情境下,使用的新教材體現(xiàn)出教師“講”和學生“做”并進的教學方式,在講授新知識的同時,讓學生動手來探討相關的性質,注重學生的質疑能力的培養(yǎng)。

關鍵詞:科學探究;質疑能力;求知欲望

隨著新課改的不斷深入,化學課程教學活動形式由傳統(tǒng)的“講授”和“演示”向“引導”和“探究”等多樣化的方向發(fā)展。新課改情境下,教師不再是教學活動的中心,新的課堂是一種通過對話、討論交流方式展開的師生互動課堂。

在此,筆者僅就使用山東魯科版新教材授課過程中獲得的一些體會和經驗進行簡單的介紹。

一、 革新傳統(tǒng)理科教學的模式,大力倡導科學探究

科學的核心是探究,教育的重要目標是促進學生的發(fā)展,突出科學探究的過程正體現(xiàn)了科學本質與教育本質的結合。

以往教學中,教師對學生的教學方式在很大程度上是解讀教材、演算習題的思維方式,把理科教學看成是系統(tǒng)地傳授科學基本知識、基本技能的教育。教學就是把課本知識塞入學生的大腦,然后通過習題反復訓練和講解來達到鞏固知識的目的,使學生只有順從和死記而沒有自己的見解,完全喪失思維的主動性和獨立性,對知識的掌握也停留在關鍵要點的記憶上,不能將知識進行廣泛而靈活的遷移。

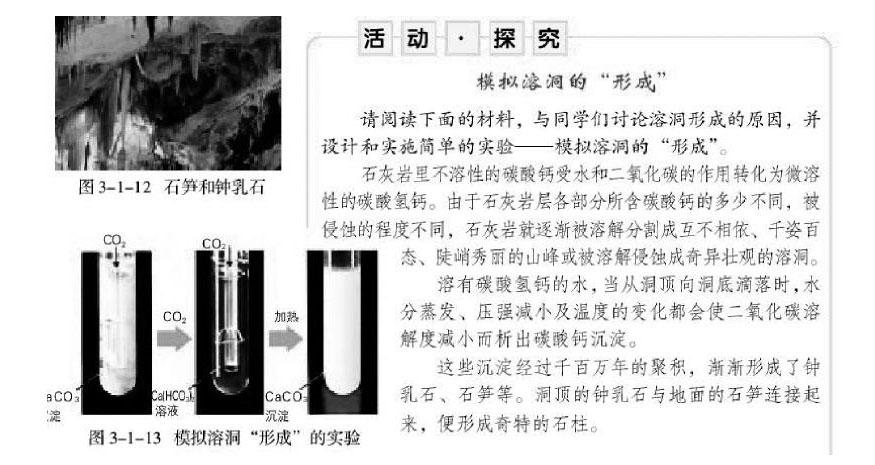

新課改情境下,科學探究成為教學過程中的重要環(huán)節(jié)之一。在每一章內容上,都會有相應的“觀察·思考”“活動·探究”“交流·研討”“遷移·應用”等教學設計反映在課本上,這些環(huán)節(jié)的設計改變以往課程內容過于偏重學科知識的傾向,改變被動接受學習、機械訓練的現(xiàn)象,促使學生積極主動地學習,使獲得化學知識和技能的過程成為理解化學、進行化學探究、聯(lián)系社會生活實際和形成科學價值觀的過程。例如,課本介紹自然界中的元素——碳時,設計了一個活動探究:“模擬溶洞的‘形成”,在探究實驗旁邊還配了一幅溶洞景觀的彩圖。學生在動手做實驗的過程中,都觀察到了CO2通入澄清石灰水變渾濁生成碳酸鈣沉淀,再繼續(xù)通入CO2使其溶解變澄清,然后對試管加熱又使澄清溶液變渾濁的一系列現(xiàn)象。通過化學實驗親身體會了自然界中景觀形成的原理,通過感受、領悟和理解的學習過程真正達到了科學探究的實踐,豐富學生對自然界的認識。接著,讓學生寫出對應的化學方程式和離子方程式就自然水到渠成了。此時,教師再稍做引導,結合上節(jié)課學生剛探究了碳酸鈉和碳酸氫鈉性質的實驗,讓學生充分思考、展開討論,最后得出碳酸鹽和碳酸氫鹽的轉化關系:

CO2-3+CO2和H2O+OH-或加熱HCO-3。

此外,有些小事還是很讓筆者感動的,有個學生下課后跟筆者要了些澄清石灰水,回家后用吹氣的辦法再次做上述的實驗,足足吹了將近9分鐘,他父母給筆者打電話說:“從未見孩子這么認真做一件事情的樣子。”筆者趁機找這個學生談話,表揚他鍥而不舍的追求實驗結果的精神,告訴他老師相信今后他的學習態(tài)度會有所進步,因為他知道只要有所付出就會有收獲。

從此,他學習認真了許多,上課也積極主動回答問題。這讓筆者大受啟發(fā),原來科學探究還有這樣的教育意義。由此可見,課堂問題資源多多,俯首可拾,教育無處不在,這就需要教師注意合理、適時、靈活利用,把過去由教師講授的一些知識讓學生通過科學實驗探究的方式來理解,同時在學生進行探究的過程中要注重對學生人生態(tài)度、情感價值觀的教育。

二、 以學生“做”為核心的課堂教學,突出科學探究的基本特征

觀察和實驗,一直是從古到今化學研究的主要方法,雖然到了近代乃至現(xiàn)代,化學的飛速進步已經產生了各種新的方法,但是,觀察和實驗的方法,仍然是化學不可缺少的研究手段。

以往教學中,學生動手做實驗都是在講完一章內容之后,讓學生到實驗室重復本單元課堂教學中教師曾演示過或講過的實驗。在這樣的教學中,由于實驗內容多,時間緊,教師講授少,就會導致出現(xiàn)如下兩種情況:一部分學生在進入實驗室后都不怎么認真聽教師講課,迫不及待就動手,致使教師的講解有些“失效”;還有一部分學生則是沒有任何興趣想做實驗,因為課堂上大部分實驗已經演示過,驚喜和結論都已經提前體驗了,沒有任何的新鮮感和懸念。所以,每次的實驗都會出現(xiàn)旁觀者。這樣一來,嚴重打擊了學生的積極性并且束縛了學生的創(chuàng)新思維。

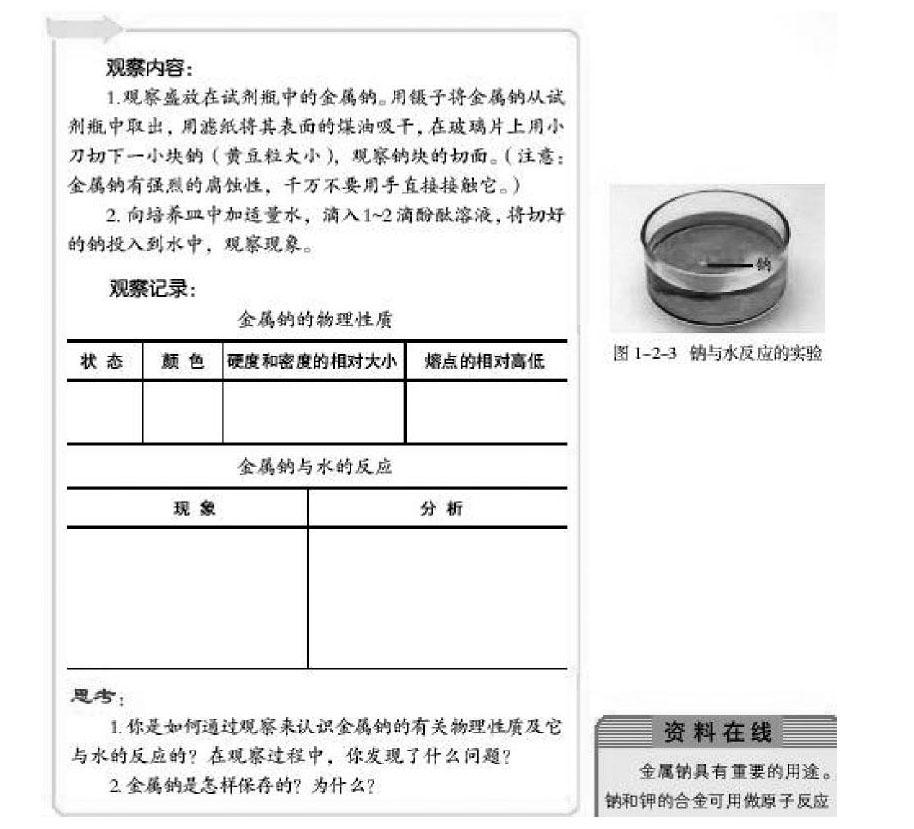

新課改情境下,新教材體現(xiàn)出的是教師“講”和學生“做”并進的教學方式,在講授新知識的同時,讓學生動手來探討相關的性質。這種做法讓學生在課堂上異常活躍,每位學生都為即將要做的而且未知的實驗現(xiàn)象而興奮,每位學生都會全神貫注地觀察整個實驗過程。雖然,在剛開始的實驗探究中,學生會出現(xiàn)這樣或那樣的不規(guī)范操作,對如何觀察和記錄現(xiàn)象也并不是很熟練,但經過教師的指導和幾次實踐后,學生會逐漸地成熟起來,而且變得更善于思考和發(fā)現(xiàn)新問題,對自己得出的結論會留下很深刻的印象,這比以前教師演示、學生看,再聽教師和記筆記的課堂效果要強百倍都不止。例如,講“鈉”的性質時,教材中提供了“活動·探究——鈉的性質研究”,讓學生分別做“鈉的切割、鈉與水的反應、鈉和氧氣的反應”等實驗。學生在做的過程中顯得很謹慎,生怕一不小心就得不到正確的現(xiàn)象和結論,頗有些科學家的風范。當學生用小刀切金屬鈉的一瞬間,很多學生都驚呼“哇,好軟”,還有學生很調皮地說:“我原本是準備用九牛二虎之力去切的,沒想到輕輕一下就切開了,鈉的質地真軟呀。”當時,筆者就在想:這個過程在以前上課時是自己在講臺上演示,在用小刀切開金屬鈉時,直接把切開的金屬鈉舉起讓學生看,然后問“用小刀就能切開,說明金屬鈉的質地是怎樣的。”學生都能答出“軟”這個字,但和今天這節(jié)課堂相比,雖然學生收獲到的知識是一樣的,但其效果實在是不可同日而語的。在這節(jié)課上,學生接觸到的知識是真實的、生動的,而不是過去的機械接受和死記硬背。接下來鈉和水的反應是這節(jié)課最轟動的一幕。當然,由于這個實驗有著一定的危險性,在做之前,教師應充分說明注意事項:如何取用鈉、勿用手直接接觸鈉塊、限制好切割鈉塊的大小等等。同時引導學生觀察實驗現(xiàn)象,因為大部分學生在觀察鈉和水反應時,往往都只會注意生成的氣體燃燒發(fā)出的明亮火焰,而對鈉在水面上滾動、生成物有滑膩感并能使酚酞試液變紅等未多加注意。所以,教師在教學中要聯(lián)系自己以往的教學經驗及領悟,理清思維的脈絡,先將科學思維的過程和方法,再講思維的結果,不能把思維過程和結果混淆。