綜合實踐活動課程實施現狀及解決對策

濮楠楠 陶佳

摘 要:構建德智體美勞全面培育的教育系統,滿足學生學習需求與成長需要,實行“五位一體”育化學生,推動綜合實踐課程常態化發展成為當下基礎教育直面的問題。文章結合調查走訪的訪談記錄與查詢的資料,剖析并總結了當前綜合實踐活動的實施瓶頸,針對現存問題提出了以“內外聯動,雙向開放”為目標的教師、學校、社會三方聯動的解決對策,以期助力教育事業更好地發展。

關鍵詞:小學教育;綜合實踐活動課程;解決對策

中圖分類號:G632.4

文獻標識碼:A

文章編號:2095-624X(2021)03-0002-02

一、問題的提出

在高度關注學生核心素養發展的背景下,中小學要進一步加強實踐活動開展,提高綜合實踐活動課程實施水平,推進實踐育人工作,把學生培養成“全面發展的人” [1],《基礎教育課程改革綱要(試行)》已將綜合實踐活動納入小學至高中所有年級的必修課[2]。綜合實踐活動課程注重手腦并用,讓學生親歷體驗過程。隨著綜合實踐活動在各類學校的實施,一些問題與局限開始顯現,如缺少權威指導與專家鑒別,綜合實踐活動課程難成體系,教師工作多有局限;學校與社會疏于對綜合實踐活動的認識與把握,教學活動關注度低、支持力度小;相關實踐基地不得當的方式方法使實踐活動脫離正軌,逐步淪為走過場等,在一定程度上制約了實踐活動的順利進行。通過文獻分析及調研,筆者做了以下分析,并提出了一些建議。

二、綜合實踐活動實施現狀的調查分析

(一)調查對象與內容

本次調查的對象為馬鞍山市區及周邊城鎮、偏遠鄉村等不同區域的小學教師,以教授綜合實踐活動課程的教師為主,目的是了解當前小學教師對于綜合實踐活動課程開設的態度與建議。

(二)調查結果與分析

調研共回收問卷486份,有效問卷453份,問卷發放存在部分非隨機性,一定程度上反映了安徽省蕪湖市綜合實踐活動開展現狀。參與調查的教師中,7年教齡以上的教師占總人數的35%,教齡在3~6年和3年以內的教師分別占總人數的45.4%和19.6%。參與教學、經驗豐富的教師占總人數的80%以上,其反饋建議具有較高參考價值。調研的教師中,50%的教師負責教學工作同時參與學校管理,近一半教師身兼多職,教師與教師的工作范圍差異性較大,不同學科教師的教學壓力也不盡相同,負責行政工作的教師基本涵蓋學校各級部門,涉及學校各類事務,對學校學科發展與規劃有一定的了解,這對調查開放了多角度。

通過對城鎮與鄉村這兩地工作環境差異較大的教師進行調查,我們發現教師對課程開展態度不同。無論是城鎮還是鄉村,約60%的教師支持綜合實踐活動課程開展,但存在相當數量的教師反對開設,且鄉村教師反對人數超過城鎮教師反對人數。具體分析,綜合實踐活動在實施進程中存在的問題主要有以下三方面。

第一,學校與社會合作甚少,課程認同度低。作為世界教育史上獨具特質的教育新形態,綜合實踐活動具有促進學生全面發展的獨特價值,學校對此缺乏了解,重視與支持不夠,教師沒有發揮空間。同時,學校在綜合實踐活動開展的過程中缺乏校企合作精神,學校沒有自己的綜合實踐基地,缺乏充足的社會支持,專業教師在專業課程指導上存在細節疏忽,學生接收信息受限,課程收獲大打折扣,導致家長等社會人士的擔憂與不信任。

第二,學校和教師單兵作戰,缺乏資源統籌。目前學校課程規劃僅限于當下,沒有形成完備系統,是課程實施中的突出問題之一。課程種類豐富,雖激發了學生的學習熱情,但課程種類繁多也使教師教學陷入困境。一方面,學校課程不集中,教師缺乏應對突發狀況的能力;另一方面,課程之間過于獨立,缺乏聯結,同時還面臨教師資源短缺、教學質量打折扣等問題。

大部分學校將課程探索重任直接交給教師,教師面臨壓力大、授課難的問題,缺乏授課經驗與詳細的規劃指導,課程的正式開設與完善是摸著石頭過河,不僅課程效果不盡如人意,還徒增了學生的課業壓力。學校以國家發布的文獻為綱領指導,缺乏充足的資源,這都是當前亟待解決的難題。

第三,教師和社會缺乏溝通,教學能力有限。通過參加社會活動進行學習,體驗生活的過程中有所收獲,在行動中得到鍛煉,這些是綜合實踐活動的要義。這里提到的活動或行動,要從深層次發掘它的內涵——知行合一、動手與動腦的統一。這在無形中增加了教師工作壓力,不僅要選擇學生感興趣并且難度適中的課題,還要設計學生接受度高且趣味性強的教學方案。

綜合實踐活動不但要求教師進一步提升授課水平,而且對教師專業素養要求嚴格。教師對課程的設計與把握,將直接影響活動開展的進程與效果。教師與企業的有效合作,將直接對教學效果產生影響,然而由于學校與企業的關聯性不足,在一定程度上影響了教師提升自我。

三、綜合實踐活動課程實施困難的解決對策

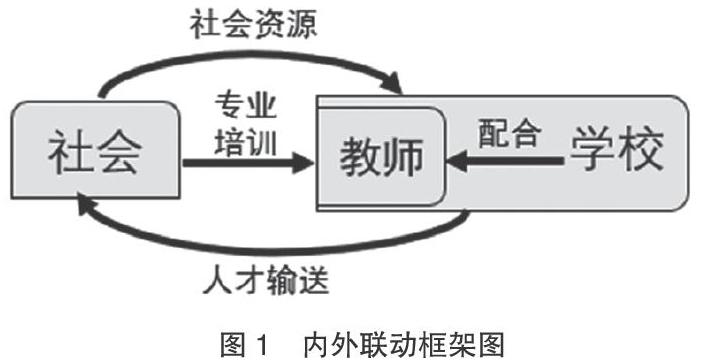

基礎教育課程改革以來,綜合實踐活動課程因課程理念和實踐形態的先進性,成為新課改亮點。學校是教育孵化人才的基地,社會是教育鍛煉人才的地方,綜合實踐活動創造性需要結合學校與社會兩大陣地,刷新教育歷史的同時也讓教師進行自我更新教育。如圖1,通過“內外聯動,雙向開放”對策推動綜合實踐活動課程向縱深發展,保障其對學生發展持續影響效果得以實現。

(一)學校與社會聯動,提升課程認同

綜合實踐活動內容包括四部分。研究性學習注重學生的自主學習,從學生的日常生活切入,確定課題,通過查閱資料等方式得出判斷。勞動技術教育主要是引導學生的勞動觀念,訓練學生的勞動技能,培養社會生存技能。社區服務即學生在社區內參加服務活動,旨在讓學生通過體驗為他人服務,養成吃苦耐勞的個性品質。社會實踐主要是軍訓和工農業生產兩種方式,加強國防教育,樹立正確的國防意識;參與勞動生活,養成不畏苦難的精神。

綜合實踐活動課程充分給予學生創造空間,破除傳統課程成績對學生的定義,讓學生在自我鍛煉的同時,釋放課業壓力。學校應當樹立公平公正的學科態度,最大限度地按照參考方向開展活動,使學生在學習中自我提升與進步。

(二)學校與教師聯動,豐富教師素養

綜合實踐活動課程是教師參與指點與引導,學生獨立思考、自主進行的綜合性學習活動。在教學過程中,教師發揮指導引領作用,教師對課程的熟悉度與應用度直接影響學生參與度與接受度,因此,學校應在師資培養上予以經費傾斜。

學校可以邀請校外知名專家、權威教師來校參觀與交流,或組織教師團隊出校訪學;也可以向有關機構尋求幫助或達成合作關系,進行長期的人才培養。此外,教師也應花費精力在提升自我方面,組織有經驗的教師面對面授課指導,提高授課能力;通過視頻教學或是閱讀專業書籍提高專業能力,重視研究優質課程的模式與教學方式,在學習借鑒中形成自己獨特的教學體系。

(三)教師與社會聯動,關注學生成長

綜合實踐活動承載著新課標的基本理念和核心價值追求,不拘泥于教師授課的環境與方式,在開展時,盡可能與學校、家庭、圖書館等熟悉的社會領域展開聯系。因此,無論是在課程選題還是課堂氛圍,教師都應當從學生角度出發,并以此為教學方向開展教學,結束后進行評價研究。

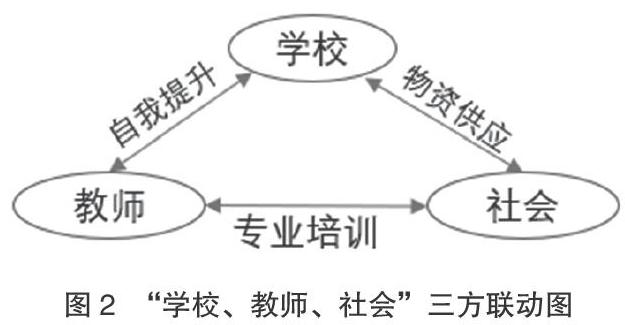

如圖2所示,在綜合實踐活動開展過程中,社會應當給予力所能及的支持,派遣專業團隊對教師進行集中培訓,提高教師執教水平;根據課程研究需要,提供合適的場地、需要的道具等物資方面的支持,力求讓綜合實踐活動課程有序開展,讓學生的學習樂趣得到激發,提高并鞏固學生在教育中的地位。

以教育部文件為綱領,以學生的學習興趣為導向,以教師的教學模式為輔助,三管齊下,相輔相成,結合社會的支持、學校的統籌規劃、教師的專業教學,三方聯動,綜合實踐課程才能真正做實、做精。

結語

要想將綜合實踐活動課程定為中小學必修課,就要有明確的育人目標和獨特的育人模式。綜合實踐活動課程的“提質增效”,不僅要靠學校與教師的付出,還要靠社會全體公民共同努力。企業支援學校,學校配合教師,教師提升自我,三方聯動,不斷在綜合實踐活動的開展形式、活動內容等方面完善、推進,這樣才能更好地推動素質教育再上一層樓。

[參考文獻]

[1]黃 瓊.綜合實踐活動課程的核心立意與實施策略[J].中國教育學刊,2018(2):68-72.

[2]中華人民共和國教育部.教育部關于印發《基礎教育課程改革綱要(試行)》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/200106/t20010608_167343.html,2001-06-08.

基金項目:國家級大學生創新項目“混合式學習模式下學生學習參與度調查研究——以《現代教育技術應用》課程為例”(201910370093)的研究成果;安徽師范大學本科生優秀畢業論文(設計、創作)培育計劃項目資助。

作者簡介:濮楠楠(1998— ),女,安徽馬鞍山人,安徽師范大學教育科學學院教育技術學專業學生,校青芒創客社團團長,國家級大學生創新項目負責人;

陶 佳(1981— ),女,安徽蕪湖人,副教授,碩士研究生導師,研究方向:網絡教育應用與新媒體傳播、信息技術教育。